三国时代蜀北伐战争中为何总是后勤供应不足?

“兵马未动,粮草先行”是古代对后勤供给对战争重要性的深刻论述,无论在过去还是现在都不会过时。

春秋战国几百年间,诸国混战频频,但也很少听说粮草不足的情况发生。但三国时期,蜀国几次出兵北伐魏国,却屡屡受到粮草供给吃紧问题的困扰。

三国时期与春秋战国时代相隔数百年,按说生产力应该有了不小的发展。况且蜀国控制着被称为天府之国的成都平原,按理说粮草供给不应该出现如此严重的不足问题。这其中到底隐藏着什么样的原因,的确令人感到十分疑惑。

窃以为其中最重要的两个原因就是这两个时代国家军制以及战争形势的不同。

春秋战国时期,虽然混战频频,诸国屡屡征讨。但这一时期,军队的职业化程度并不高。春秋时期,各国的庞大军队其实并不会长期维持。简单地说,就是那个时代并没有什么“常备军”的概念。军队往往只有在战争到来之时才会被临时征召起来,绝大部分士兵在国家没有遭遇战争威胁的时候都是农夫。一旦战争结束,就会很快返回农田从事生产。

这种军制,造成了平时的生产劳动力往往处于一种比较充分的状态,最终造成物质力量的积累较为雄厚。而经过几百年的发展,国家常备军的概念开始逐渐出现。而到了东汉末年诸侯混战和后来的三国时期,大部分军队已经成了常备性质的军队。这就造成了相当一部分青壮劳动力长期离开土地而不从事生产,物质力量的积累也就自然比较薄弱。

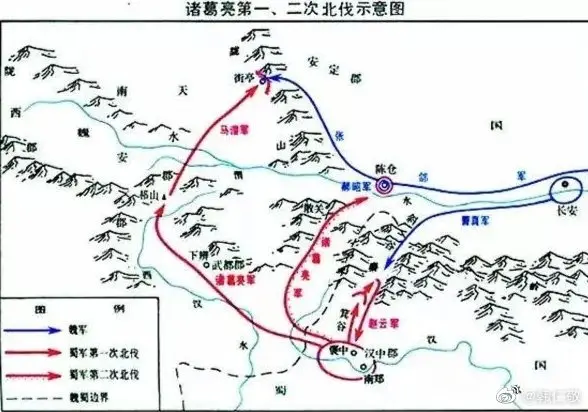

另一个重要原因就是战争所处形势的不同,更准确地说是不同的战争地形所决定的。春秋战国时期,虽然诸侯分割,国家林立。但这些诸侯国的边界地带并不常存在地形天险的阻挡,尤其是中原地带的诸侯国更是显得无险可守。但蜀国远处西南蜀地天险,若要出兵征伐魏国更是要跨越艰险的秦川山地。敌人以逸待劳,战争艰险程度可想而知。

而古代没有严密发达的交通网,陆路运输物资充其量也就是牛马车或者是肩扛人提。这造成粮草运输效率低,且损耗率巨大。一车粮食从成都平原运到战争前线,恐怕连三分之一甚至四分之一都剩不下。所以地形原因造成了蜀国供给运输损耗极大,对战争形势的负面影响之大也就不言而喻了。