野兽和天使之间:旺代二三事 (XIV-ii)

XIV-ii.“mon ami”(我的朋友)

像很多波旁一样,“路易十八世”在共和国的“官方”教材中被描绘成一个荒诞的昏君,任何私人瑕疵都被夸大到夸张的程度,不用说他本身就“肥得像只木桶”。不过如果任何人仔细审查路易十八世治内的各种政策,都会同意他完全配得上一个更公正的评价。

1814年重返杜乐丽后,路易十八世试图调和不同派系之间的矛盾:“法国有一半人想荣耀革命,无视其中的所有恐怖;另一半想完全否决它”。对于往事,路易十八世的行事准则是“原谅和遗忘”:除了1792年投票支持判决路易十六世死刑的一批“弑君者”,大部分“革命者”都没有收到追究。一些“弑君者”被流放,不久后都得到赦免。到了1815年,重返巴黎的路易十八世对国内的处理也很脚踏实地:只要在百日战争期间没有依附波拿巴的,无论出于自愿或非自愿的原因,一切前情既往不咎;至于“遗忘”,国王一方面接受了革命后的国家现状,保留了一些1789年以来的政策,同时他试图装作“革命”从来不存在。甚至不会在公文里提起“革命”这个字条。而1789年到1814年之间他只是从法国“缺席”了。

国王的原则无疑在于尽力避免激发内部冲突——治内十年,路易十八世甚至没有举行过加冕仪式——国王的“原谅和遗忘”措施非常成功,他与生俱来的强烈幽默感也成为一些矛盾状况的润滑剂。

作为一个“自由派”,路易十八世试图把英国的议会制带到法国。他称“1814年特许宪章”(Charte constitutionnelle du 4 juin 1814)是一个“自由和君主制的宪章”,以及来自国王的“特许状”(Charte)。其中声称,君主统治的权威来自“天主的恩典和人民的利益”:也就是说,国王的正统性对有神论者而言是“君权神授”,对无神论者而言则出于国家的行政原则——像拿破仑一样,路易十八世只宣布天主教是法国人的“主要信仰”,并没有恢复其原本的“国教”地位。

类似的“妥协”和“调和”贯穿了国王在其它领域的政策。自然而然的,左右双方的极端派都有怨言:自由派认为仍坚持提出“君权神授”国王太“保守”,保守派认为接受了“革命创新”的国王太“自由”。他的“原谅和遗忘”政策更引来不少保守派的批评,声称波旁“原谅昔了日的敌人;遗忘了为王座付出过的人”。而他们对国王的最大抱怨是“不知感恩”。

1796年前后“半路出家”,从事保王活动的“前”共和军军官们复辟后的处境并不比之前更好:1804年和卡达杜尔的策划失败后皮舍格吕被捕入狱,蹊跷的在牢里“用领带勒死了自己”。复辟后曾有计划为他竖立纪念雕像,但没有后文。毕竟皮舍格吕在1795年的海德堡之战中出卖战友儒尔当的行为证据确凿;Danican在葡月政变后逃亡出国,在瑞士开展秘密活动。波旁没有认可Willot少将授予他的准将军衔,后者短暂回国后重返英国,和皮赛一样过着隐居生活终老;“仁善会”的创立者Papin从来没有获得他在战争期间损失财产的补偿,甚至差点被追究他在革命期间的“罪行”,所幸审判时全票通过认同他无罪。一番周折后Papin的准将军阶获得承认,但并没有得到圣路易十字等军事荣誉;最大的“幸运儿”是Willot,他顺利获得了退休金,带着各种荣誉从军队退役。就像是杜罗(Turreau)。

归来的国王“不计1792年到1814年之间的前情”,杜罗再一次精确“把握”住时代的浪潮,最大程度的从中受益。

尽管革命期间亲近“无套裤汉”派系,杜罗并不是革命的狂热支持者。1793年,他曾在一封信中清醒的指出,国民公会权力太大没有制约存在隐患。热月政变后,杜罗因为在旺代的“纵队计划”被指控战争罪。他很快获得“赦免”。但杜罗拒绝接受赦令出狱,他坚称自己在旺代“只是在执行命令”,而他的“命令”直接来自救国委员会的“某些成员”——无疑“某些成员”中,最无法推脱责任的是卡诺(Carnot)。热月政变后卡诺短暂失势,但很快洗清了一切指控成为督政官。另外,杜罗在1793年下达给军队的作战部署中写的很明确,如何执行命令的全部权力在于各个纵队的将军们——难道任何人有任何实际证据能够证明,他曾经发布命令,或者带领纵队在旺代乡间妇孺不分的烧杀抢掠?从1793年底到1794年春,杜罗担任西方军团总指挥期间根本没踏进过反叛区!此外,是国民公会以断头台逼迫他尽快平乱,他“逼不得已”才采取严厉镇压措施的:“……总是断头台!”——总而言之,他自己也是受害者。

杜罗要求军事法庭对他的案件进行审判,只在被裁定“无罪”的情况下才肯离开监狱。“获得赦免”和“无罪释放”存在本质的区别,杜罗再一次做出了最“明智”“长远”的选择:国内政治局势动荡不定,被裁定“无罪”不但能彻底的正式洗掉所有罪责,还能避免未来再因此事受到“追究”。而他要做的全部只是在牢里耐心的多呆几个月。

杜罗的自信不仅来自他“在高层的朋友”,根本原因可以用凯西耶受审时的自辩词概括:“——为什么今天你们指责我,为你们自己的投票和法令要求的行为?公会想要给自己定罪吗?……如果我被定罪,这里所有人所有东西都有罪,包括主审的手铃!”——再说,反正西部的几十万人口统统是“人类种族的灭绝者”“怪物”凯西耶消灭的。他已经被处决了。

被关押期间杜罗还写成了为自己辩解的旺代战争回忆录,其中条理周密的解释了“降低人口”的概念。这本书问世后,同时激怒了蓝白双方的战争亲历者。时在伦敦的安茹军旧部Bertrand Poirier de Beauvais(1750-1826)看完此书怒不可遏,当即写了自己的回忆录反击。“蓝营”一方,“绍莱共和派”萨瓦利(Savary)同样对杜罗在回忆录中的说辞很愤慨,也萌生出要整理旺代战争历史的想法。萨瓦利在旺代的旧长官坎科洛(Canclaux)一直和他私交很好,坎科洛承诺萨瓦利开始提笔写作时,就把自己保存下来的所有相关档案文件都给交他。

1795年九月,杜罗经审判后无罪释放。出狱后他给拿破仑写信,希望在军队中获得新的职位。他声称自己被囚禁期间所有家具都被变卖了,“包括我妻子的床”。现在他家徒四壁并且有五个孩子要养活(包括一个私生子和一个养子)。实际上,杜罗的第一任妻子在1794年就跟他离了婚,“他妻子的床”当然不会在他家里!

杜罗在波拿巴治下的“职业生涯”很顺利,一部分出于拿破仑和他的堂亲Louis Turreau的妻子的亲密关系。1803年,杜罗出任美国大使。这时杜罗已经续娶,女方是乌撒(Ronsin)的遗孀。美国人对杜罗在旺代的举止不知详情,但纷纷传讲他是个“本性凶蛮”的人——任期内杜罗在英语资料圈留下了“家暴男”的名声:每当大使和大使夫人进行一些“肢体冲突” ,杜罗就会让他的秘书演奏乐器掩盖声音。【侧批:有的说是杜罗单方面施暴,有的说是夫妻对打。乐器有钢琴小号小提琴等等说法】

杜罗从来不是一个“情绪化”的人,他的“清醒”和“睿智”让他成为一个政治风向标,总能敏锐准确的洞察出形势走向。很难说杜罗是从何时开始支持复辟的,不过到了1814年,杜罗俨然成为波旁的首批拥护者。国王归来后果然“不计前情”,优待所有支持者。杜罗的一切荣誉待遇照旧,贝里公爵还给他发了圣路易十字勋章,并签发了他女儿的婚姻证书。

1815年,拿破仑进军巴黎,杜罗写了本反对“特权者”归来的手册。然而等后者进入巴黎,杜罗又转向主管军事的达武元帅求职(这时他的二婚老婆也跟他离了。传言杜罗恢复单身后曾试图追求离婚的“前”皇后若瑟芬)。达武对他的反复行为深感不齿,将他搁置一旁没作理会。等待波旁再次回到杜乐丽宫时,因为杜罗在百日战争期间没有在拿破仑政府中任职,恢复了他的职位和荣誉。次年,杜罗作为路易十八世的中将带着圣路易十字离世。

国王对杜罗的种种优待让很多经历过西部战争的保王军旧部纷纷扬眉侧目。尽管出于“礼貌”没有人公开抱怨,仍有不少流言蜚语。最广泛的一个流言是,1823年昂古莱姆公爵访问旺代时招杜罗陪同前往!(其实杜罗在七年前已经死了!)而旺代人最强烈的不满,也只是以故事的形式表达出来:据说某日路易十八世打算访问旺代。他想起杜罗,打算让他陪同前往。旁边人立刻出言阻止——“不,陛下。尤其不能是这个人!”。

一些与杜罗时代相近的历史作者,常会略带讽刺的提到一个细节:其实杜罗的姓氏原本并不是“杜罗”,他的全名是“Louis Marie Turreau de Garambouville”。革命前杜罗的姓氏是“de Garambouville”,公文中的头衔是“chevalier de Garambouville”(Garambouville骑士)。革命期间,亲近无套裤汉的杜罗把自己的姓氏改成带有革命色彩的“杜罗”。第一帝国时期杜罗获封男爵,他的姓氏成为“Turreau de Linières”。复辟后杜罗恢复本姓“ Turreau de Garambouville”——革命以来的二十多年间,杜罗改了三次姓!【侧批:法版“三姓家奴”】

第二次复辟后产生了一个有趣的现象:“白色恐怖”或“保王派反扑”的主力往往是曾经最积极的“革命者”——复辟后一些地区出现的“狂热保王党”的数量和激情都很惊人,令人好奇1793年和1794年这些人们在做什么。不难想象为什么尚宾诺在回忆录里抱怨,1793年法国的其他地区非但没有“效仿他们的榜样”,反而“出于懦弱”前来旺代“促成我们的毁灭”——其中一个典型或许是1793年的“热忱革命者”,1814的“热忱保王派”,1815年加入旺代保王军的Simon Canuel。1815年波旁归来后,Canuel不惜余力的积极追讨昔日“革命同志”,不放过一个“共和派”和“波拿巴派”。他的一系列活动中最大受害者是塔沃(Travot)。

“好共和派”塔沃是少数复辟后坚持共和派立场,主动请辞的军官。他在安茹买了座庄园,1815年后辞去军中职务,打算从此退休隐居。塔沃在旺代广受双方派系的尊重,但在巴黎,他1793年的“蓝兵战友”Simon Canuel正筹划着要置他于死地。

1816年一月,Canuel拘捕了塔沃。随后的审判完全在Canuel的操控之下,控方罗列的罪名没有实际证据,大多荒诞不经——塔沃的罪状包括“宽宏大量”(clémence):对方声称他通过“宽大”为“革命”拉拢人心。庭审期间,Canuel甚至下令逮捕了塔沃的辩护律师。最后塔沃被判处死刑。所幸前往处决场地时,他的家人在“法院台阶前”遇到某个国王顾问(Ministère de Roi),后者对这件“借国王的名义所行的不义之举感到可耻”,上诉路易十八世为塔沃求到“赦免”。他的死刑改为“监禁”,被关进北部的哈姆要塞(fort de Ham)。

其后的两年间,塔沃的妻子四处奔走为他翻案伸冤。1819年,经查理十世之子昂古莱姆公爵直接介入,塔沃重获自由。然而他被释放时“ 即感受不到悲伤也感受不到喜悦”:庭审期间塔沃出现精神失常的症状,获释时人们发现他“失去了理性”。

塔沃住进巴黎近郊的一家养护中心,拒绝与家人朋友见面。包括他的妻子和孩子。十八年后他的幺子终于再见到父亲时,是一副躺在棺材里的冰冷尸体。

1838年,拉罗什为塔沃竖立纪念雕像。塔沃的幺子应邀给父亲写了篇简短的传记。尽管很多话题在这个时期仍然敏感,塔沃的儿子在传记中仍对夏雷特充满敬意——似乎经历种种世态变迁人情冷暖之后,他觉得他父亲在旺代最可敬的“旧交”是夏雷特。

没人知道夏雷特被处决前和塔沃说了什么。塔沃被誉为“夏雷特的征服者”,或许是出于对死者的尊重,或许是避免揭开内战旧伤激发矛盾,除了战斗结束当日上交给奥什的报告,塔沃私下从未提过他在沙彼特耶堡的“光辉战绩”。他甚至没有与家人讲述过:塔沃的幺子所写的小传中,全盘采用了Beauchamp书中对沙彼特耶堡战斗的叙述。【侧批:又是一个口风超严的。在拉罗什大学图书馆扒出这本小传时以为会有私料。翻完后失望的同时对塔沃的人品肃然起敬】

百日战争期间,卡特利诺唯一幸存的第八个儿子Jacques-Joseph Cathelineau也参与了西部起义。复辟后获封伯爵,成为第一个“de Cathelineau”。于是安茹军中继鞋匠侯爵佛斯缇尔之后,又出了一位织工伯爵。此后Jacques-Joseph进入国王的军队,并像他父亲一样因为虔敬慷慨广受尊重,被周围士兵称为“查理十世卫队的圣人”(le saint de la garde de Charles X )。

至于参加过1793年战争的旺代老兵们,国王“给他们分发了圣路易徽章、津贴和封爵信,然后就忘了他们”。通常津贴少得可怜,只具有象征意义。大多数人什么都没有。很少有人抱怨。只有旺代军曾经的长官如萨皮诺,罗什雅克兰,莫夫里耶等人,仍不断为一些生活困难的老兵和他们的遗孀家属申请补贴。

旺代军的军官中几乎没有人主动要求津贴。到第二次复辟时,大多数人已经有了稳定的家业。或者富足或者拮据,足够养家糊口。但他们要求的远比钱和荣誉更棘手,他们要求“公义”。

因为Le Bouvier-Desmortiers在1809年出版的夏雷特传记中声称耶桑特和Guerin的弟弟卖主求荣,几人一直被不明真相的保王派们攻击。期间耶桑特等人曾联名印发手册,反驳Le Bouvier-Desmortiers的指控。第二次复辟后,耶桑特终于有机会彻底洗清名誉。

1815年,耶桑特上书战争部,要求组织军事法庭,正式审理他在1796年战争中的“背叛”指控。1815年九月,这桩陈年遗事在拉罗什开庭审判。塔沃当年的副官作为证人为他辩护;塔沃也寄来声明,作证夏雷特被捕时他和耶桑特等人没有联系,也没有任何人给他传递过消息。庭审进行了两次,最后当时的战争部长亲自写信给下卢瓦内省长,宣布耶桑特不仅在1793到1796年的战争中“清白”,并且为“国王的事业”牺牲巨大,值得一切荣誉和赞赏。Le Bouvier-Desmortiers则被勒令发布公开信向耶桑特正式道歉,承认自己写书时没有核实信息。

所有家产在革命中被收缴殆尽,父母上了断头台,两个兄弟全部在波旁白旗下战死。复辟后耶桑特从来没有收到任何津贴、表彰、或者军事荣誉。一些旺代军首领为他深感不平,反复向政府部门抗议。耶桑特本人并不在乎,他已经得到了自己最想要的。

1817年,下普瓦图的另一个“军团”首领,夏雷特的“学弟”Monnier受国王委托,整理旺代保王军的军官档案并确定每个人的津贴数额。似乎有计划建立一个专门负责此事的“委员会”,不过这件事从来没有发生过。Monnier在这个“一个人的委员会”里独自工作了三年,详细记录下尚在世的战友名单,回忆起他们昔日的每一场战斗,据此计算出多数不会兑现的津贴。

和很多旺代军旧部一样,Monnier也收到了国王颁发的圣路易十字勋章和封爵信。Monnier拒绝接受爵位,要求国王为他们授予军衔。

革命以来旺代人被冠以五花八门的称呼:“土匪”、“乱党”、“阴谋团伙”、“狂热分子”等等。最缓和的是“我们迷失的兄弟”。Monnier以一个前哲学生的敏锐,准确抓住了问题的本质:他要求为旺代保王军的所有人“正名”。

取得军阶无异于得到国王的认可,承认旺代人的战斗有正式的“使命”:他们的战斗和波旁的权威一样“正当合法”。那么哪怕后世政权更替,与他们派系不同的后人也无法从原则上指摘他们起兵的“正当性”——如果1793年以来在西部“平乱”的共和军是“官兵”,旺代人同样是。无论是他们,还是他们所有死在战争中的战友与亲友都不是“土匪”或“叛军”;旺代人发动战争也不是“掀起内战”,而是为维护法兰西“合法政府”战斗的“国王的军队”。【侧批:提问“学哲学有什么用”的同学,请看Monnier】

萨皮诺和时在众议院的尚宾诺等人一同为此上书陈情,国王静悄悄的批准了他们的要求。胡波耶,Fugaret,Dubois等下普瓦图军的“军团”首领分别获得中尉军衔。

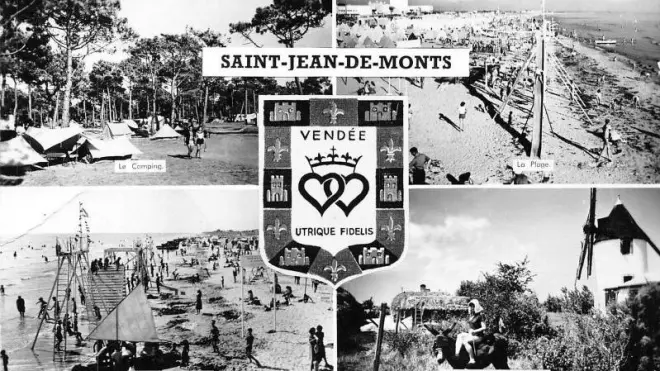

路易十八世1824年过世,随之即位的查理十世是个“极端保王派”。查理十世在应当如何对待旺代战争的问题上同样显得为难,秉持“极端保王主义”(ultracisme)的国王自然而然需要联合各个省份的“极端保守派”。不过下普瓦图人仍然记得1795年还是阿图瓦伯爵的国王在圣让德蒙岛的行为。“国王的弟弟”事后发表的各种辩解从来没有说服他们,但是他们愿意原谅他。就像夏雷特一样。度量苛刻的下普瓦图人评价新国王“比他的前任们好一点”。

1826年,莱日重建了战争中焚毁的礼堂,前面竖立起一座夏雷特的雕像。国王派来出席揭幕仪式的是de Rivière公爵。三十一年前,de Rivière是阿图瓦伯爵的副官,负责给下普瓦图的保王军传递消息。他在夏雷特的营地停留过一段时间。也是他在海边给夏雷特带来了阿图瓦伯爵“延迟”登陆的消息,以及那柄刻着“我决不放弃”的佩剑。

前来迎接de Rivière的除了市长和议员们,还有不少曾在战争时期见过de Rivière的夏雷特旧部。他们纷纷议论:“如果他(de Rivière)认出了我们,一定会拥抱我们。因为他不是一个傲慢的人”。下车后看到熟悉的老面孔,de Rivière挨个拥抱了他们,叫出了每个人的名字和他们当年的职务:“我可怜的朋友们,战争饶过了我们:你们必定饱受磨难。但是赞美天主,我们又见面了。国王派我前来,确保你们知道你们都在他心上。”

与de Rivière同行的还有同是贵族院院士的夏雷特男爵(Athanase de Charette de La Contrie, 1796-1848),也就是夏雷特的小侄子——夏雷特的大侄子在百日战争期间阵亡——夏雷特的小侄子与他同名,在他的父亲和叔父先后作为叛党被处决的那年出生。聚集的人群认出了他,爆发出阵阵欢呼:“夏雷特万岁!我们的将军的侄子万岁!”

次日的宗座大礼弥撒由南特和吕宋的主教共同主持。吕宋主教René-François Soyer(1767-1845)也是1793年战争的“幸存者”。Soyer的父亲是个马夫,在昂热完成神学学位后于1791年晋铎。1793年的战争中,Soyer的三个兄弟全部在保王军任军官。坚持不宣誓的de Soyer没有流亡出国,长期潜藏在普瓦图地区。1795年后,Soyer曾负责尚佐堂区的教务。第二次复辟后的次年,Soyer出任吕宋主教。

吕宋主教与de Rivière公爵也是“老相识”。见面时他向de Rivière介绍了一个孤儿:男孩的父母都死在战争中,还有个眼盲的姐姐,现在两人靠乡民的慈善过活。de Rivière记起了两人父亲的名字,三十一年前他曾在夏雷特的营地见过他,是军队中最忠诚的战士。de Rivière许诺会尽全力周济他们。

当年的老兵们依次序站在各自的堂区军旗下。出席仪式的还有旺代县长的萨皮诺,尚在人世的“军团”首领都来了:耶桑特,Dubois兄弟,Faugaret,Monnier,尚宾诺……时任旺代县长的萨皮诺。甚至还有罗什雅克兰家的人:亨利的弟弟奥斯丁和侄子亨利。

出席揭幕仪式的还有些意料之中的意外面孔:萨皮诺的证婚人,时任卢瓦内大区市政议员d的Francois-Pierre Blin。作为1795年“蓝白和议”的“中间人”,Blin曾与Bureau一起带着夏雷特的军旗去巴黎的国民议会。他也是1795年坎科洛在南特的医生。作为雅各宾俱乐部的创立成员之一,复辟后Blin不仅成为保王派,还成了“保王派反扑”的积极分子。因为他的一些举动过于激进,他的医学院老同学指责他“又戴上了革命时的红帽子”。Blin不以为意,笑着调侃说自己确实应当被吊死。

次日,八十个神父组成游行队列,唱起“Exaudiat te Dominum”徐徐前行步入礼堂。这些神父中包括夏雷特军队的总务长Remaud神父,沙彼特耶堡的战斗中最后一个离开夏雷特身边的同伴之一。以及曾是夏雷特军中老兵的莱日本堂,他在战争中被子弹打伤了腿。战后年轻人找到圣召,完成学业后晋铎,回到家乡服务。

“南特主教阁下所献的弥撒中,乐手们演奏起宗教乐曲和军乐。举扬圣体的庄重时刻万籁俱静,所有“军团”的军鼓同声响起……所有人都屈膝。所有“大人物”和“小人物”都低下他们的头。被子弹洞穿,被硝烟渲染的战旗和旌帜都在天主之前卷起……”【侧批:“mass of the ages”……就在几十年前,我们的司铎可以充满自信的宣称“无论在世界各地,我们有一个弥撒一个语言”】

弥撒结束后,吕宋主教de Soyer登上台阶为众人颁发了他的宗座降福,人们再次低头。这个场景让不少下普瓦图的老兵们回忆起,三十多年前还是一个普通神父的Soyer也是这样站在他们之中,战斗前为他们颁发降福和集体赦罪。

这个时候也仍有很多人清晰的记得,Soyer在1799年的尚佐主持的五旬节“野地”弥撒的景象——“人质法令”出台后宗教政策再次收紧,Soyer在堂区教友庇护下躲藏。只在夜幕降临后出门活动,或者去教友家送圣事,或者召集孩子讲授教理。五旬节的凌晨,旺代人趁月色悄悄摸黑聚集到一座山谷中,参与当日的大礼弥撒。前来初领圣体的孩子有四五百之多,人人身着节日盛装。

Soyer穿的祭披是堂友从被剽掠烧毁的教堂废墟中抢出来,而尚佐堂的圣爵底座被子弹打了个洞,是1795年死在尚佐钟楼之战中的Blanvilain神父的遗物。弥撒结束后,Soyer触景生情,独自唱起Veni Sancte Spiritus(圣神降临诵)——“起初响应歌声的只有山谷的回音。因为惧怕吵醒共和军使这场虔敬仪式被鲜血玷污,教友们一直不敢出声。但听到这支长久以来他们在胜利后唱起的圣歌,没有什么能阻拦人们的热情。他们遗忘了慎智的建议,上千旺代人礼赞天主的的歌声响彻山丘”。【侧批:尚佐的教友和本堂统统历史性的彪】

接下来,几个特邀宾客依次发表讲话。第一个演讲的是南特主教,内容主旨无非是激发人们的信仰心。不过其中有一段内容,近乎先知:“……世上可见的荣誉是什么?我们建立纪念物一无所用:他们如此脆弱,正如他们所代表的英雄。就像神圣经卷告诉我们的那样,他们是那些建立他们的人的微小安慰,对其他人则毫无意义……”

很难说南特主教的话语会否在到场者心中激起一些涟漪,之后发言Le Bouvier-Desmortiers很快将气氛推向了高潮。Le Bouvier-Desmortiers是夏雷特的初版传记作者和他最热忱的辩护者,他原本是这次纪念活动的筹备委员会主席,之后因为“一些原因”卸任。“原因”是什么不难想象:此前Le Bouvier-Desmortiers曾在夏雷特的传记中指控耶桑特等人背叛,直到第二次复辟后才在法庭裁决下向几人正式发表书面道歉,导致他和夏雷特旧部们的关系颇为坎坷。

Le Bouvier-Desmortiers发表讲话时十分激动,甚至于热泪盈眶。或许启发了尚宾诺在回忆录中写下“他(夏雷特)的支持者和反对者说起他来都很激动”。

所有的演讲者中,萨皮诺的发言最简短。他形容这个仪式是“公义”的体现,他的结束语是:“不朽的夏雷特!你是我的朋友,光辉的阴影!今天接受你的同伴们的致意:很快重复你的光荣的声音将会熄灭;但这座纪念物将把他们传递给未来的人们,慷慨的心灵总会在其中找到可贵的赤诚榜样”。

或许这也是当日聚集而来的很多人的心声。三十多年后,当年的是非对错和激烈情绪都已经平淡。比起瞻仰英雄,他们更多是来怀念一个老朋友:一个远非完美的朋友。就像他们每个人都并非完人。

这天到场的还有夏雷特的“女朋友”们:"1826年九月四日,莱日的纪念礼堂前的夏雷特雕像揭幕仪式上,在人头攒动的观礼者中,我们看到一个大约六十多岁的妇女,举止优雅高贵,面孔瘦长甜美毫无皱纹,前额似乎因夹杂伤痛的温柔回忆微微皱起。她口中囔囔出感谢的言语,为悲伤遮蔽的双目中泪光闪动:是de Montsorbier夫人”。(Marie-Élisabeth-Bénigne de Montsorbier,1787-1835)(Louis Sonolet,"Les Amazones de Vendée" ,The Weekly Review, November 1904)

时年八十三岁的甘旎夫人也来了。随后举办的宴席上,主办方铸造了三个纪念铜牌,分别颁发给荣誉来宾:一个送给路易十六世的女儿,法兰西的玛丽-德兰;一个送给夏雷特家族的代表。亨利的侄子,又一个“罗什雅克兰先生”站起来,态度恭敬的亲手把最后一个铜牌送给了甘旎夫人。

同样是这一年,路易和罗什雅克兰侯爵夫人的二女儿露易丝(Louise de La Rochejaquelein,1804-1832)也回到国内。露易丝在绘画上颇有天分,她带着画册和水彩颜料在安茹和普瓦图乡间四处旅行,拜访三个叔父的幸存老战友们并为他们画下肖像。露易丝名为“Album Chauvelin”的画册中囊括了1793年战争中从堂区首领到普通农民兵的各色人等,对每个有兴趣探究旺代战争的人来说都是宝矿:一个个档案库中的名字终于能与真实的面孔重叠。