西周首都 宗周丰镐是也

先贴一下宗周的定义,因为某地人多半是史盲,只相信本地民科

宗周,镐京也,谓之西周。(《毛诗正义·卷四·王黍离诂训传》) 成王归自伐奄,在於宗周镐京。(《尚书正义·卷十七·多方》) 宗周即镐京也,於彼不解,至此始为传者,宗周虽是镐京,文无“丰镐”之字,故就此解之。(《尚书正义·卷十八·周官》) 宗周,镐京。丰,文王所都。(《尚书正义·卷十八·周官第》) 宗周者,为天下所宗,止谓王都也。武王已都於镐,故知宗周是镐京也。(《尚书正义卷·十五·召诰》)

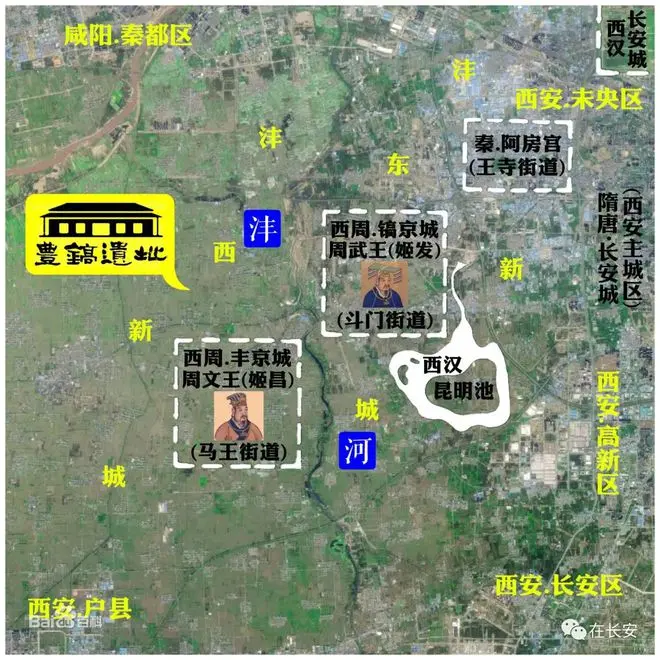

周文王灭崇(位于陕西关中,夏禹之父鲧所封之地)后,在沣水西岸营建丰京,将都城从岐周迁至丰京;周武王时在沣水东岸建立了镐京,即《诗经·大雅·文王有声》篇所载的:“文王作邑于丰”和“考卜维王,宅是镐京”。丰京是宗庙的所在地,镐京为周王居住和理政的中心。

公元前1046年至前771年,作为西周的政治文化中心,丰镐区域内创造了极其灿烂的农耕文明。《诗经·周颂·载芟》就写出了“载芟载柞,其耕泽泽。千耦其耘,徂隰徂畛。”的农忙图景,“载获济济,万亿及秭。为酒为醴,以洽百礼。”的丰收景象。

繁盛而丰富的镐京在经历了犬戎劫掠一空后,又遭大火。公元前770年,周平王东迁至洛邑,由此揭开东周历史的序幕。多年后,东周一位朝中大夫途经宗周之地,看到“彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。”面对家国巨变、宗庙尽毁,返回故京的诗人内心沉痛。他向上苍发问,“知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。悠悠苍天!此何人哉?”他的诗句被收录在《诗经·王风》的第一篇《黍离》中。

西周早期蚕纹方鼎

西安市长安区丰镐遗址花园村出土。长方体,长方形口,双立耳,折沿方唇,腹上下有收分。腹部四周棱角与每面中各有一扉棱,大面上层铸4只“S”形蚕纹,云雷纹地,蚕纹下饰勾连纹,其余部分饰乳钉;小面上部施两蚕纹,下饰乳丁。四柱足上粗下细,饰兽面纹。腹内壁铸铭文5行29字与族徽:“唯八月辰在乙亥,王才(在)丰京,王赐□□进金,肆奉对扬王休,用作父辛宝□。”此鼎时代为西周早期。

西周早期凤鸟纹方座簋

西安市长安区丰镐遗址花园村出土。敞口束颈,鼓腹,圈足,下连方座,腹两侧设凤鸟形耳。口沿下饰4只凤鸟纹围绕一周,其间饰浮雕兽面;腹部4只凤鸟布满,以扉棱相间,圈足饰变形窃曲纹;方座四面各饰凤鸟6只围绕一周,中间长方形内无纹饰。通体以云雷纹作地,形成三层纹饰。整体以凤鸟纹为主,形态略有差异,其圆目,尖喙,高冠,长尾,或昂首或回首,生动活泼。内底有铭文3行18字:“唯九月,□叔从王员征楚荆,在成周□作宝簋。”西周早期器。

西周晚期吴王姬鼎

西安市长安区沣镐遗址出土。折沿方唇,立耳,圜底,蹄形足。口沿下有两道弦纹,其间饰一周窃曲纹。内腹有铭文3行20字:“吴王姬乍(作)南宫史叔□(饲)鼎,其万年子子孙孙宝用。”其造型与河南三门峡上村岭虢国墓地出土的铜鼎相似,应是西周晚期之物。该鼎是在“文革”期间出土的。文物工作者在文物普查中见到,生产队得知为珍贵文物,应属国家所有,遂派四位社员送到西安市文物局。

西周晚期环带纹鼎

出土于西安市长安区丰镐遗址马王镇一座西周墓葬。宽沿平折,方唇,立耳,圜底近平,兽蹄足。口沿下有6道扉棱,其间饰窃曲纹一周,腹部饰环带纹。内腹部铸有族徽与文字“□”“册”。

该墓共出土大、中、小3件鼎,该件最大,应属列鼎。对列鼎的使用有着严格的等级要求。张懋先生对此鼎进行了深入研究,以族徽与文字称其为“宁戈鼎”。通过对宁戈方壶、梁其壶、史颂鼎和鼎的综合研究,其具体时代为西周宣王时期。

西周卫簋

西安市长安区丰镐遗址马王村出土。平折沿,方唇,束颈,鼓腹,兽耳,圈足,下连方座。盖、口下、腹与方座均饰饕餮纹。饕餮如牛面,形象凶猛,眉、眼、鼻突出,云雷地。盖与腹内底有铭文:“唯八月初吉丁亥,王客于康宫,荣白右卫内即位,王曾令卫,易赫市攸勒。卫敢对扬天子丕显休,用作朕文且考宝尊簋,卫其万年子子孙孙永宝用。”

西周晚期叔父鼎

西安市长安区沣镐遗址出土。敞口,方折沿,立耳,孤腹,圜底,蹄足。口沿下施两道弦纹。内腹壁有铭文5行25字:“佳(唯)十又一月既死霸乙酉,叔□父乍(作)宝鼎,子子孙孙万年永宝用。”后铸有族徽。铭文字体严谨,圆转秀美。从造型与铭文看应属西周晚期器。

西周晚期太师小子簋

西安市长安区丰镐遗址马王村出土。敛口,鼓腹,耳下有珥,圈足外撇,下设三兽足。有盖,盖顶有圈形握手。盖面缘与器口沿下及圈足各有一周重环纹,余饰瓦纹。盖与器内铭文相同,各为4行33字:“太师小子□乍(作)联皇考室尊簋,□□眉寿康□纯佑□其万年子子孙孙,永宝用享。”从铭文可知,铸簋人是“小子□”。铭文字体圆润,凝重,工整。从造型特点看,应属西周晚期器。出土于窖藏。共出19件器物,计簋3件,鼎2件,鬲13件,器盖1件。3件簋造型、纹饰相同。

西周晚期善父吉父鼎

西安市长安区丰镐遗址马王村出土。折沿,弧腹,圜底,立耳,三兽蹄足。口沿下施一周重环纹与一道凸棱。外底范线明显。内腹壁有铭文15字:“□(许)男乍(作)成姜追母媵尊鼎,子子孙孙永宝用。”与该器同时出土的共有铜器5件,从造型、纹饰与同时期器物看,为西周晚期之物。

西周早期伯簋

西安市长安区丰镐遗址大原村出土。盖与器为子母口,腹部下鼓,圈足外撇,双兽首耳,垂珥,盖顶有圆形握手。盖与器口沿对应设浮雕兽首,两侧由勾连纹组成夔纹,其夔纹又以兽面为中心两侧对应构成饕餮纹围绕一周。腹部设同样纹饰,圈足上变形勾连纹组成夔纹一周。在盖与腹内底各有铭文:“白(伯)乍(作)彝”三字。

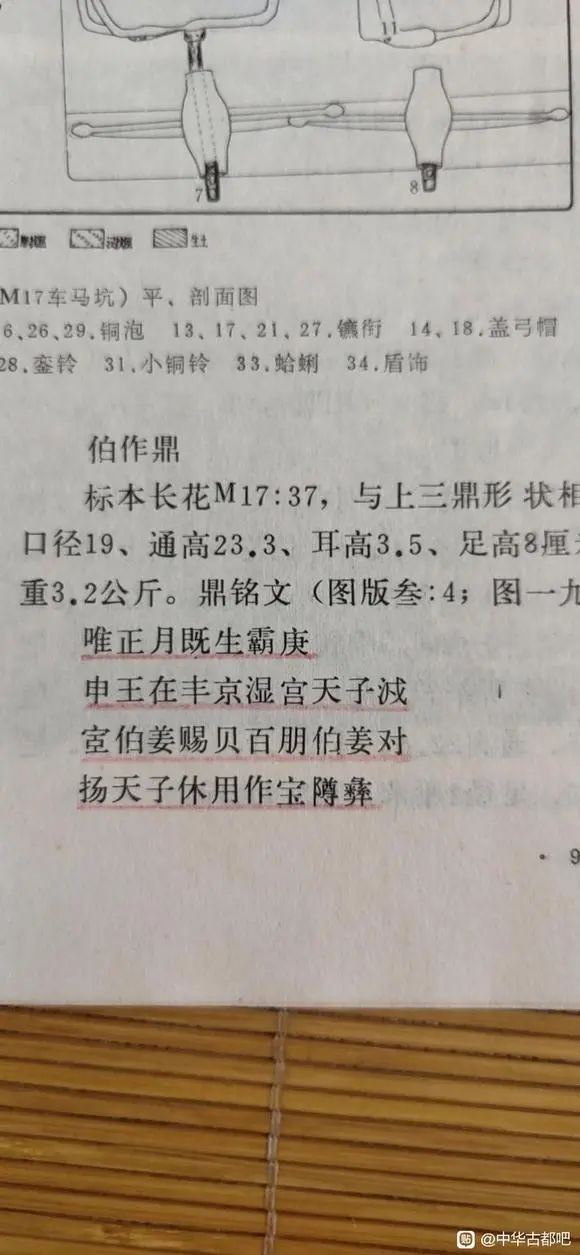

丰镐遗址斗门镇花园村出土的西周文物

1981年冬,花园村发现西周中期青铜器窖藏。

出土“伯鼎” 有铭文3字。“ 伯姜鼎 ” 有铭文。 “禽鼎甲 ”有铭文。 “ 禽鼎乙 ” 有铭文。 “辑蝇进方鼎 ” 有铭文。“ 磐蛆瓤” 有铭文。 “读簋” 西周昭王时器物,有铭文。 “ 笛爵” 西周早期器物,有铭文。 “ 作尊彝卣” 西周早期器物,有铭文。 “戍佩卣”西周早期器物,有铭文。“ 燕父卣 ” 西周早期器物,有铭文。 “作尊彝尊 ” 西周中期,有铭文。 “戍佩尊” 西周中期器物,有铭文。 “燕父尊” 西周中期器物,有铭文。“ 揖姐壶” 西周早期器物,有铭文。 “揖姐进壶”西周早期器物,有铭文。 “公墼” 西周早期器物。有铭文。 “公蚕” 西周早期器物。有铭文,以上出土青铜器,均有铭文,大部现藏陕西历史博物馆。

丰镐遗址出土的西周文物

册 鼎 1982年春,马王镇新旺村出土,西周晚期器物,有铭文2字为“册嘲”现藏北京考古研究所。

作宝彝鼎 1967年,马王镇张家坡出土,西周早期器物,为方唇外折,立耳、圈底、蹄足、口沿下饰重环纹和弦纹各一道,通高32厘米,口径32厘米,腹深17厘米,内壁铸铭文为“作宝彝”3字i“作”与“彝”2字不清。现藏北京考古研究所。

作宝鼎甲 1954年,斗门镇普渡村出土,西周中期器物,通高37.5厘米,耳高7.8厘米,口径31.2厘米,足高13.5厘米,直耳,柱足,足上饰一兽面,颈饰花纹一道,铭文为“作宝鼎”3字,现藏陕西历史博物馆。

作宝鼎乙 此器出土时间、地点及收藏单位均同“作宝鼎”甲。

臣重父乙鼎 1983年,马王镇张家坡出土,西周早期器物,铭文为 图徽,现藏北京考古研究所。

叔作旅鼎 1951年,斗门镇普渡村出土,西周早期器物,通高15厘米,口径18.5厘米,腹围61厘米,口沿为夔纹,铭文为“叔作旅鼎”4字,铭文在口内,现藏陕西历史博物馆。

木父丙祖辛鼎 1961年,马王镇马王村出土,西周早期前段器物,铭文为“木父丙祖辛”5字,现藏北京考古研究所。

鼎 1982年1月,马王镇新旺村出土,西周早期前段器物,铭文为“富锊作父乙宝鼎”七字,现藏北京考古研究所。

载鼎 1973年,马王镇马王村出土,西周中期器物。鼎为圆口深腹,双耳为绚索状立于口上,足上部稍粗,下端略细,口沿下有一周饕餮纹,分为6组,三足上部为兽面纹,其下有二道弦纹。通高74厘米,口径55厘米,壁上铭文为“载作宝鼎子子孙孙永用”10字,现藏西安市文管会。

侯鼎 1964年l0月,马王镇张家坡出土,西周早期器物,铭文为“私(蔡)医(庚)蛰(获)巢,粤 (掠)早(厥)金宵,用作辈(旅)鼎”12字,现藏北京考古研究所。

男鼎 1967年,马王镇马王村出土,西周晚期器物,侈口,双直耳,扁平蹄足,口沿下饰重环纹一周和弦文一道,高38厘米,口径38.57厘米,铭文为“釜(许)男作成姜逗(桓)母般(腾)晦(尊)痛(鼎)子子孙孙永宝用”17字。现藏西安市文管会。

作小仲姜氏鼎 1973年5月,马王镇马王村出土,西周懿王世器物。敞口,浅腹、附耳、兽足,通高22厘米,口径31.5厘米,铭文为“衔乍(作)文考小中(仲)姜氏盂鼎,街其蒿年子子孙孙永宝用”2l字,现藏西安市文管会。

史富鼎 1980年春,马王镇新旺村出土,西周晚期器物,铭文为“史虫(惠)作宝鼎。虫(惠)其遣月魍,捐化桠魔,寺屯鲁令(命)虫(惠)其子子孙孙永宝用”28字。现藏陕西历史博物馆。

多友鼎 1980年10月,斗门镇下泉村出土,西周猫王世(亦有认为是厉王世)器物,是一件有重要历史价值的文物,也是丰镐地区出土西周铜器铭文最长的一件,全文22行,共277字,铭文记载此时西周王朝与严狁战争的情况,铭文为 (师)。易(锅)女(汝)圭萧一、汤(锡)镶一睛(肆),臼f鏊百匀(钧)。多友敢搜(对)捣(扬)公休,用乍(作)蹲(尊)鼎,用甸(朋)用各(友),其子子孙孙永宝用。”此鼎藏陕西历史博物馆。

伯庸父鬲甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛八器: 1961年10月,马王镇张家坡出土,西周中期器物,此八器铭文均相同,铭文为“白(伯)章(庸)父乍(作)吊(叔)姬鬲,永宝用”10字,现藏陕西历史博物馆。

宝献 1954年,斗门镇昔渡村出土,西周中期器物。通高41.2厘米,耳高7.6厘米,口径27.2厘米,甑底有十字形箪,三兽足,铭文为:“寅献”2字,藏中国历史博物馆。

簋甲、乙二器 甲簋1980年出土于马王镇,现藏西安市文管会。乙簋1959年6月出土于马王村,现藏中国历史博物馆。均为西周早期器物,铭文相同,均为:“Q”字。

鱼簋甲、乙二器 1962年,长安县出土,西周中期前段器物。铭文相同,均为“Q”字,现藏陕西历史博物馆。

口父癸簋 1976年,马王镇出土,西周早期器物,铭文为“口父癸”3字,现藏西安市文管会。

畏父乙簋 1967年10月,马王镇大原村出土,西周早期器物,铭文为“畏父乙”3字,现藏西安市文管会。

搔父辛簋 1951年,斗门镇昔渡村出土。西周早期器物,铭文为“欺父辛”3字,现藏陕西历史博物馆。

长由簋甲、乙二器 1954年,斗门镇普渡村出土,西周穆王时器物,通高2l厘米,盖高28厘米,口径20厘米,腹围20厘米,圈足高2.5厘米,足径17厘米,耳长2.5厘米,盖及项各有花纹一道,器和盖均有铭文,两器铭文相同,铭曰:“长由乍(作)寅蹲(尊)(簋)”,现藏陕西历史博物馆。

莫簋 1961年,马王镇马王村出土,西周中期前段器物,铭文为“莫乍(作)日辛蹲(尊)宝99(簋)其万年子子孙孙永宝用幕”16字,现藏北京考古研究所。

史宣簋 1980年,马王镇新旺村出土,西周晚期器物,现藏陕西历史博物馆,铭文为“史寅(惠)乍(作)宝9R(簋),寅(惠)其万年子子孙孙永宝用”16字。

是宴簋甲、乙二器 1973年5月,马王镇马王村出土,西周中期器物,现藏西安市文管会,圈足、有盖、附耳、盖顶饰蟠龙纹,带盖高21.5厘米,口径22厘米。盖底铭同,铭文为“隹(唯)十月,是婴(娄)乍(作)文考宝殴(簋),其子子孙孙永宝用。”乙簋铭文与甲簋同,此2簋铭均铸于器、盖,铭文亦相同。

伯梁父簋甲、乙、丙、丁4器 1961年10月马王镇张家坡出土,4器均为西周晚期器物。现藏陕西历史博物馆。此4簋,器和盖均铸铭文,且铭文相同,铭曰:“白(伯)仍(梁)父乍(作)榔姑障(尊)毁(簋),子子孙孙水宝用。”

伯喜簋甲、乙、丙、丁4器 1961年10月,马王镇张家坡出土,西周中期后段器物。现藏陕西历史博物馆。器、盖同铭,4器铭均同,铭曰:“白(伯)喜乍(作)肤(朕)文考刺烈)公蹲(尊)殴(簋),喜其万年,子子孙孙其永宝用。”

孟簋甲、乙、丙3器 1961年10月马王镇张家坡出土,西周穆王时器物,现藏陕西历史博物馆。铭文为“孟曰:肤(朕)文考泉(暨)毛公,遣中(仲)征燕需,毛公易(锚),朕(朕)文考臣自早(厥)工,封飘(扬)般(朕)考易(铝)休,用宦敛(兹)彝,乍(作)早(厥)子子孙孙其圭<永)宝。”甲、乙、丙3器铭文相同。

卫簋甲、乙、丙、丁4器 1973年5月,马王镇马王村出土,西周恭王时器物,现藏西安市文管会。殴下有方座,上有盖。盖、腹、座皆饕餮纹,兽形耳,带盖高31.6~32厘米,口径2l厘米,铭文57字。铭文为“佳(唯)八月初吉丁亥,王客(格)于康宫,受(荣)白(伯)右衙内(人),即立(位)。王曾令(命)卫,蹋(锚)赤市(钹),攸(鏊)勒。街敢封飘(扬)天子不(丕)颗休。用(作)肤(朕)文且(祖)考宝障(尊)殴(簋)。卫其万年,子子孙孙永宝用”。甲、乙、丙、丁4器铭文相同,且器盖铭文亦相同。

五年师 簋甲、乙、丙3器 1961年10月,马五镇张家坡出土,西周中期后段器物,现藏陕西历史博物馆。铭文“隹(唯)五年九月既生霸壬午,王曰:‘师 ,令(命)女(汝)羞追于卉’。僻女(汝)千五易(锅)雾(簦),盾生皇耋内,戈碉gR、释必(枇\)、彤沙(缕)。敬母(毋)散(败)速(绩)。旌敢易(扬)王休,用乍(作)宝毁(簋),子子孙孙永宝用。”此3器铭文相同,且器、盖均有相同的铭文。

元年师旌簋甲、乙、丙、丁4器 1961年10月,马王镇张家坡出土,西周中期后段器物,现藏陕西历史博物馆。铭文“隹(唯)王元年四月既生霸。王才(在)减底。甲寅,王各(格)瑚,既(即)立(位),逞公人右师旌,既(即)立中廷。王乎(呼)乍(作)册尹克册命师旌曰: ‘倘于大左,官嗣(司)叟逞(苑),左又(右)师氏。易(锚)女(汝)赤市(软),同黄(衡)鹿婶。敬瓶(夙)夕用事,”旌捧(拜)颐(稽)首,敢封飘(扬)天子不(丕)额,鲁休令(命)。用乍(作)肤(朕)文且(祖)益中(仲)障(尊)殴(簋)其遭(万)年子子孙孙永宝用”。

簋甲盖铭中“既立”、“既立中廷”,均作“即立”,“王乎乍册尹克册命师旌”中脱“克”字,“左又师氏”的“又”,均作“右”。簋乙器铭基本同甲簋,唯“既立”、“既立中廷”均作“即立”,“敢对飘天子不颈鲁休令”的“飘”字作“易”,器盖铭亦基奉同甲簋,唯“左右师氏”的“右”作“又”。丙簋器铭,基本同甲簋,盖铭同乙簋。丁簋器,丁簋器铭同丙器,盖铭同乙簋。

霉爵 1963年,马王镇马王村出土,西周早期器物,现藏市文管会。铭文“裹”1字。

山爵甲、乙2器 1967年,马王镇张家坡出土,西周早期器物,现藏中国科学院考古研究所。铭文“山”1字。

爵 1963年,马王镇马王村出土,西周早期器物。现藏西安市文管会

下图为多友鼎及铭文,其中”京师“即为镐京。还要必要提一句,西周丰京是世界上最早被称为“京”的城市

唯十月用。

玁狁放兴,广伐京师。告追于王,命武公遣厥方士,差追于京师。武公令多友,率公车,差追于京师。

癸未,戎伐荀,卒孚。多友西追,甲申之晨,搏于邦。多友有斩首执讯,片以公车。斩首二百有又五人,执讯廿又三人,孚戎车百乘一十又七乘,卒覆。

荀人属国搏于龚,斩首卅又六人,执讯二人,孚车十乘。

从至追搏于世,多友或又斩首、执讯。乃赶追至于杨冢。公车斩首百有十又五人,执讯三人。唯孚车不克,以卒焚;唯马驱尽覆,获京师?(缺一字)孚。多友乃献孚馘讯于公。武公乃献于王。乃曰武公曰:“汝既静京师,赉汝,赐汝,土田,丁酉。”

武公于献宫,乃令向父招多友迺徙于献宫。公亲见,曰多友曰:“余肇事汝休,又成事多禽,汝静京师。赐汝圭鬲一,汤钟一肆,鐈鋈百匀。”

多友敢对扬公休,用作尊鼎,用朋用友。其子子孙孙永宝用。

这事发生在十月。玁狁猖獗,大举进犯京都。周王处境告急,传令武公派军队支援首都。武公命令多友,率领军队,驰援京都军民。

癸未这一天,军队征讨荀地,俘虏敌军。多友往西继续追赶,第二天清晨(甲申日),在边界交战。多友驾驭军车,亲自斩首执讯。此役斩首205人、执讯23人、缴获军车117辆,敌军四散溃逃。

追随荀国的附属军队聚集龚地,负隅抵抗。两军交战,又斩首36人、执讯2人、缴获战车10辆。乘胜追击到世地,两军交战,多友又有斩首、执讯。又追击到杨冢再战,斩首敌军115人、执讯3人,没有再缴获军车,都与死尸一起焚烧。虽然军马四处逃散,但解救了被俘虏的京师军民。

多友将战利品斩首的耳朵和俘虏等交接武公,武公将其献给周王。周王对武公说:“你能勤王平定京师,赏赐你田地和犒赏军士的美酒。”

武公在献宫,让向父招呼多友来到献宫。在献宫,武公接见多友,并对他说:“是我启用你谋事业,你能胜任并擒敌诸多,维护了京师安危。现在奖励你一个宝鬲、一个汤钟、百斤铜锡。”

多友为了彰显武公的恩惠,把赏赐的金属做成宝鼎,用于招待亲朋好友。但愿子子孙孙永远流传使用。

说丰镐是军事过渡性堡垒的,多半是以@洛斟鄩为首的一众落学家们,不但截图截半边,而且还断章取义

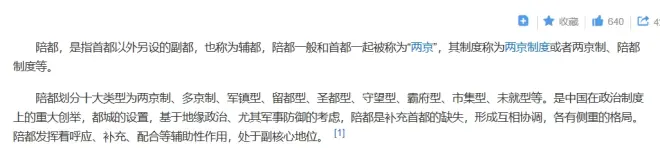

许宏老师也说了,洛邑在西周就是辅都,辅都是什么?

谁告诉你两京就是有两个首都的?搞笑?一个京师首都和一个东都陪都合成两京,学界共识,只有陪都人受伤的世界

西周首都是镐京,直到西周灭亡,人家杨宽在书里都写过了,你是不识字?

河南大学教授程遂营也百家讲坛上明确地表示洛邑是周王为了管理东部地区而建的陪都

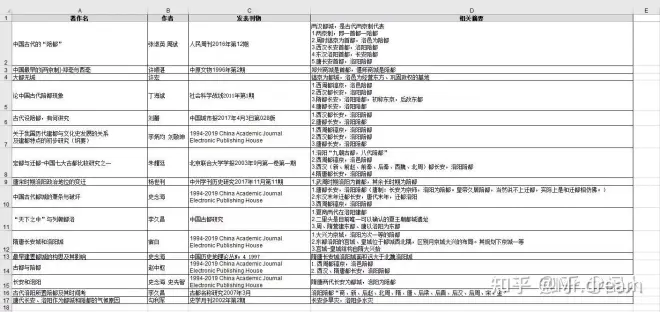

话不多说,直接上图

王士祥教授作为河南省学术技术带头人、河南省社科年度人物同样认为东都是陪都

中国史学界众多专家的一致共识

说你们是陪都,你们急得跳脚。怎么,你们不尊重历史我们也得跟你们一样?是陪都就是陪都,不承认就算了,反而还反咬一口,来拉踩丰镐和长安的地位,是何居心?拿个民国时期的西京筹备委员会来混淆视听,我明确的告诉你,西安在民国没有做过一天陪都,西京筹备只是纸上谈兵,反倒是你们当个个行都老二。真是为了黑脸都不要了

什么都没有发现?真是天大地大,不如你们的嘴大。《丰镐考古八十年》这本书自己去买,我没义务教你怎么翻书。另外至于抹黑西安丰镐是军事基地的,纯属是不长脑子,人家何驽老师早已辟谣过了只有你们在装瞎

西安丰镐入选百年考古大发现,咋,国家是不是还没你们懂?

不知道贵地所谓的“西周首都”有没有入选什么大发现?反正长了张嘴就会喷了是吧?自己家里是什么样子怂管是吧?

“太史公曰:学者皆称周伐纣,居洛邑,综其实不然。武王营之,成王使召公卜居,居九鼎焉,而周复都丰、镐。至犬戎败幽王,周乃东徙于洛邑。所谓“周公葬毕”,毕在镐东南杜中。秦灭周。汉兴九十有馀载,天子将封泰山,东巡狩至河南,求周苗裔,封其后嘉三十里地,号曰周子南君,比列侯,以奉其先祭祀。”

咋,古代人是不是还没你们民科懂?史书里写的也能装瞎,是不是整个中国历史你们都不承认了?

还有史霸说“居洛邑”就是首都的。hh,周王在你那待几天就是首都了?那我到你家待几天是不是也是你爹了?真是被贵地民科摧残得不浅,史书记载都不认了

对于何尊铭文的解读,各位专家也有不同的解读,至今仍没有定论。某地人总爱拿没有定论的事情当作自己的论据,实在可笑

“1963年陕西宝鸡市何尊出土后,唐兰先生曾将前两句释为:“唯王初迁宅于成周,复禀武王礼福自天。”他认为当时周朝已经正式从镐京迁都到成周。但由于无法解释文献与青铜器中仍然大量显示宗周、丰、镐、蒡京为后来整个西周的政治中心,所以唐兰先生又补充说:“但是后来不知由于什么原因,周王朝的政治中心,还是在宗周,一直到幽王时西周王朝覆灭,平王才真正东迁。”[1]

马承源先生认为,“遷”这个字应读“堙”,是“堆土造城”的意思,指的是“营造洛邑,而不是东迁洛邑”。[3]后来他又将这个字释做是“壅”,仍认为营建之意。[4]

张政烺先生认为,“遷宅”是《尚书·召诰、洛诰》中的“相宅”之意[6],也就是考察建都之意。孙斌来先生亦认为此说“至确”[7]。

杨宽先生认为,第一句的断句应该是“唯王初遷,宅于成周”。他虽然认为该字为“迁”的古体“遷”,但他依据《说文解字·遷》的古义解释:“遷,登也”,认为此处的“遷”不是指周成王初期迁宅到成周,而是周成王“初登王位,居住在成周”[8],是践祚之意。他认为“遷宅”二字不应连读,“周天子经常居于镐京(即宗周)听政,有时也来到成周处理政务”。这一观点被广泛接受,后来杨宽先生在其著作《西周史》中也对这一句意有专门篇章进行详细论述。

刘蕙孙先生也有一种观点,认为这个“迁”是指“迁的是商的大邑”[9]。

李民先生也认为“迁”的迁居对象是“殷人”[10]。

李仲操先生也认为是迁殷顽民于洛邑。

李学勤先生认为这个字形不是“遷”,而是“禋”,是祭祀之名,并断为“唯王初禋”[12],认为没有迁都之意,洛阳是东都。

包括上面的@洛斟鄩,截图截半边,断章取义何驽老师的话,也就能骗骗那些乌合之众罢了。毕竟像他们那些史霸说的话,谁会当真

《诗经》中关于西周首都丰镐的诗

王风⑴·黍离⑵

彼黍离离⑶,彼稷之苗⑷。行迈靡靡⑸,中心摇摇⑹。知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。悠悠苍天⑺!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。悠悠苍天!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎⑻。知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。悠悠苍天!此何人哉? [1]

《王风·黍离》写远行者经过西周镐京,见宗庙宫室遗址,黍稷离离,抒发他内心的忧伤。作者在写法上采用了一种物象浓缩化而情感递进式发展的方式,因此这首诗具有宽泛和长久的激荡心灵的力量。

全诗共三章,每章十句。三章间结构相同,取同一物象不同时间的表现形式完成时间流逝、情景转换、心绪压抑三个方面的发展,在迂回往复之间表现出主人公不胜忧郁之状。

诗首章写诗人行役至宗周,过访故宗庙宫室时,所见一片葱绿,当年的繁盛不见了,昔日的奢华也不见了,就连刚刚经历的战火也难觅印痕了,只见那绿油油的黍在盛长,还有那稷苗萋萋。“一切景语皆情语也”(王国维《人间词话》),黍稷之苗本无情意,但在诗人眼中,却是勾起无限愁思的引子,于是他缓步行走在荒凉的小路上,不禁心旌摇摇,充满怅惘。怅惘尚能承受,令人不堪者是这种忧思不能被理解,“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求”。这是众人皆醉我独醒的尴尬,这是心智高于常人者的悲哀。这种大悲哀诉诸人间是难得回应的,只能质之于天:“悠悠苍天,此何人哉?”苍天自然也无回应,此时诗人郁懑和忧思便又加深一层。第二章和第三章,基本场景未变,但“稷苗”已成“稷穗”和“稷实”。稷黍成长的过程颇有象征意味,与此相随的是诗人从“中心摇摇”到“如醉”“如噎”的深化。而每章后半部分的感叹和呼号虽然在形式上完全一样,但在一次次反覆中加深了沉郁之气,这是歌唱,更是痛定思痛之后的长歌当哭。

《郑笺》云:“宗周,镐京也,谓之西周。周,王城也,谓之东周。幽王之乱而宗周灭,平王东迁,政遂微弱,下列于诸侯,其诗不能复《雅》,而同于《国风》焉。”

《文王有声》

文王有声,遹骏有声。遹求厥宁,遹观厥成。文王烝哉!

文王受命,有此武功。既伐于崇,作邑于丰。文王烝哉!

筑城伊淢,作丰伊匹。匪棘其欲,遹追来孝。王后烝哉!

王公伊濯,维丰之垣。四方攸同,王后维翰。王后烝哉!

丰水东注,维禹之绩。四方攸同,皇王维辟。皇王烝哉!

镐京辟雍,自西自东,自南自北,无思不服。皇王烝哉!

考卜维王,宅是镐京。维龟正之,武王成之。武王烝哉!

丰水有芑,武王岂不仕?诒厥孙谋,以燕翼子。武王烝哉!

丰京和镐京,正是周之先王奋发有为的根据地,正是大周王朝如旭日东升的开始。他有“四方大同”的雄浑气魄!

小雅·鱼藻

鱼在在藻,有颁其首。王在在镐,岂乐饮酒。

鱼在在藻,有莘其尾。王在在镐,饮酒乐岂。

鱼在在藻,依于其蒲。王在在镐,有那其居。

这首诗是对周王在镐京宴饮之乐的赞美。

第一节,“鱼在在藻,有颁其首。王在在镐,岂乐饮酒。”鱼儿穿梭水藻中,头脑肥大尽情游。周王住在镐京中,逍遥快活饮美酒。

第二节,“鱼在在藻,有莘其尾。王在在镐,饮酒乐岂。”鱼儿穿梭水藻中,尾巴长长尽情游。周王住在镐京中,逍遥快活饮美酒。

第三节,“鱼在在藻,依于其蒲。王在在镐,有那其居。”鱼儿穿梭水藻中,环绕菖蒲尽情游。周王住在镐京中,安居享乐好地方。

总结一下,说西安丰镐不是西周首都的,多半是某地人;说西周陪都是首都的,还是那群人,归根结底是偷惯了,老毛病改不了。诸多专家学者的共识能拿伪史拉踩西安丰镐的历史地位,真的很符合某地撒泼打滚的民风🤣😂