【转】回顧AMD Zen微架構和EPYC

AMD ZEN1如今依然是相当够用的水平,简单看看AMD ZEN架构的历史和EPYC

硬科技:回顧AMD Zen微架構和EPYC (上)

by 痴漢水球 2018.02.15 01:08PM

新品資訊

硬科技

AMD

amd zen

2017真的是AMD在x86處理器市場谷底反彈、鹹魚翻身、重返農藥... 呃,榮耀的關鍵一年,在Hot Chips議程中也留下了邁向復興之路的足跡,尤其重返高獲利的伺服器市場,更是重中之重。

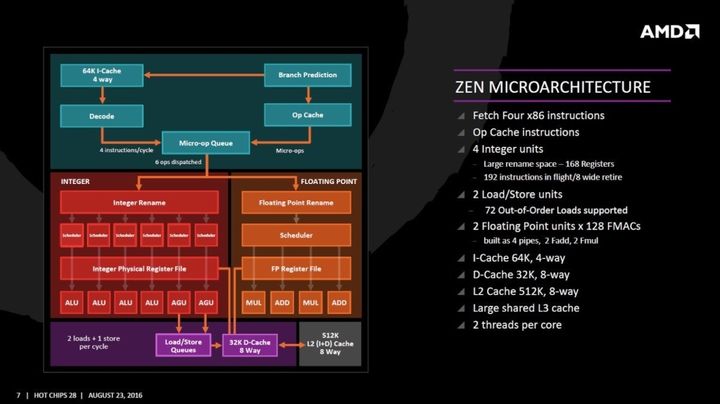

2016年:”A New x86 Core Architecture For The Next Generation Of Computing”

揭露「Zen」微架構的技術細節,AMD總算從推土機家族「走音工地秀」的惡夢中醒來了。

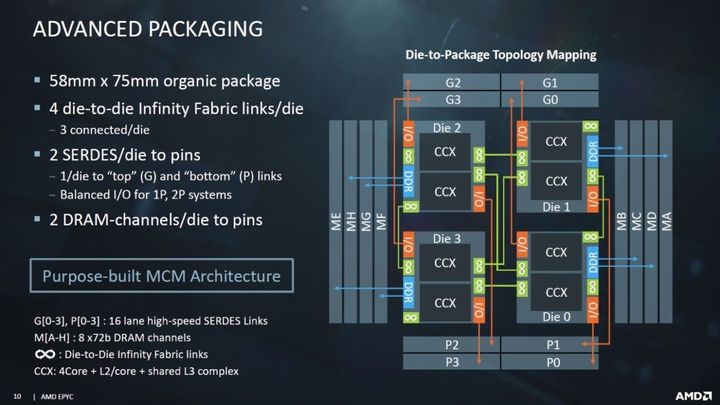

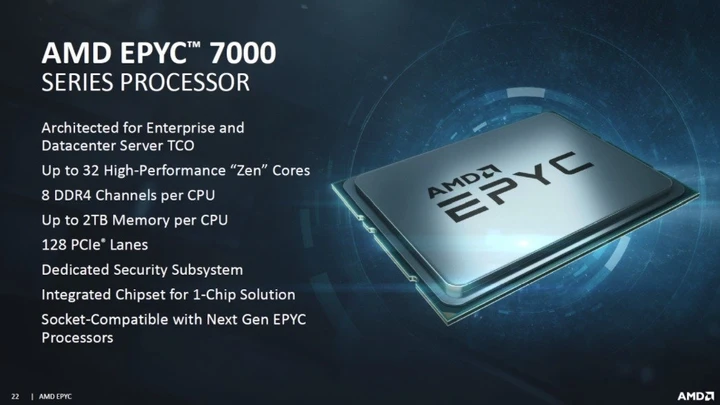

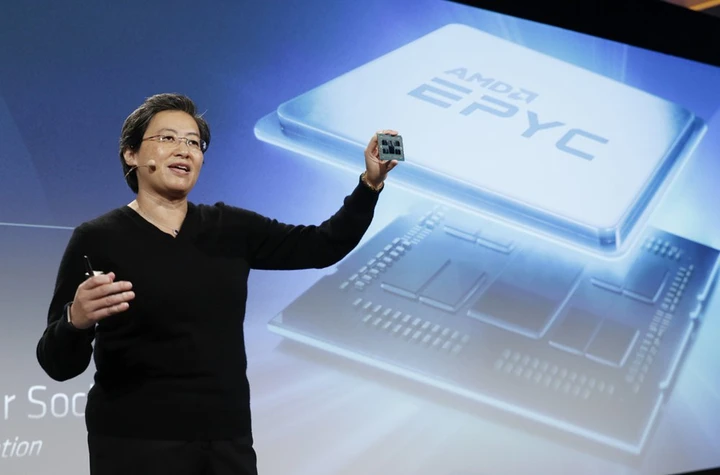

2017年:”The Next Generation AMD Enterprise Server Product Architecture”

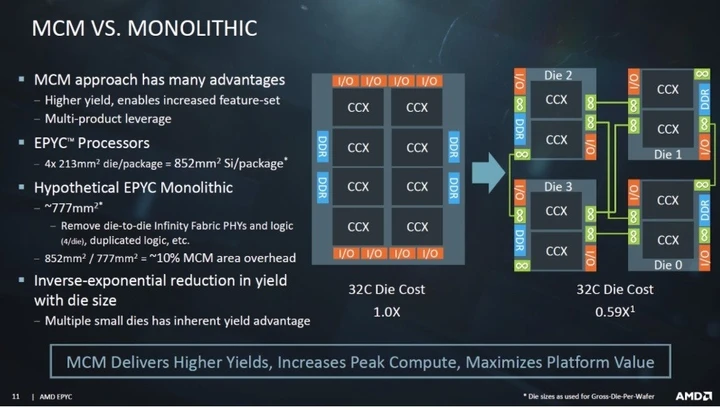

公開「x86處理器發展史上首款多路伺服器導向系統單晶片」EPYC平台架構的概觀,包含為何基於降低成本的考量,採用多晶片封裝。

相信各位科科早已從近一年來的諸多新聞與媒體評測,對Zen微架構的規格概要、性能表現、與EPYC成功搶灘大型資料中心客戶等,有了不太模糊的初步印象,反正就事隔多年,AMD終於可以再度跟Intel平起平坐正面互毆就對了,但科科之所以是科科,就是因為科科總會獨享一般科技文青無從知曉並難以理解的奧義與藏在內幕不為人知的八卦,所以你才會爬文爬到這裡。 從Intel延燒到AMD的路線之爭 嗯,查詢LinkedIn,某位處理器業界大老正在NVIDIA上班。 二十年前,無論Intel和AMD,其x86處理器的發展都擺脫不了兩個爭議環節,甚至引爆公司內部足以迫使高層下台的政治地雷:

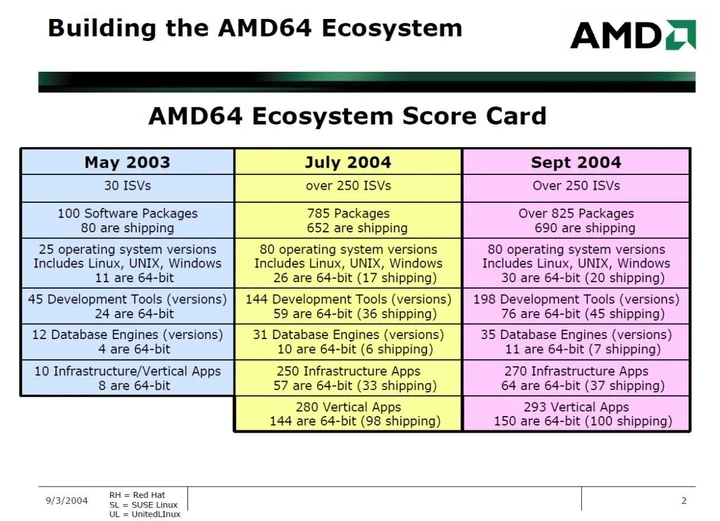

64位元x86指令集,最早源自於Intel的「Yamhill」計畫,但後來被AMD後發先至。

追求超高時脈的深度指令管線,與同時多執行緒 (SMT) 架構,Intel Pentium 4「NetBurst」微架構是第一槍。

早在1994年Intel研發P6微架構的後期,其五位架構設計師中的其中一位,就曾企圖說服Intel x86架構的技術長、也是後來Intel技術長、現任VMware執行長的Pat Gelsinger,將64位元x86指令集納入Pentium Pro的後期發展計畫。 但當時Intel正積極的推動全新的64位元VLIW指令集IA-64 (今日已經邊緣化的Itanium處理器),政治上根本不可能,這套據信其指令編碼擴充方式近似AVX的「Yamhill」(講的更白一點,AVX根本就是延續Yamhill的遺產),也沒有成為初期NetBurst微架構 (Willamatte、Northwood) 的一部分。

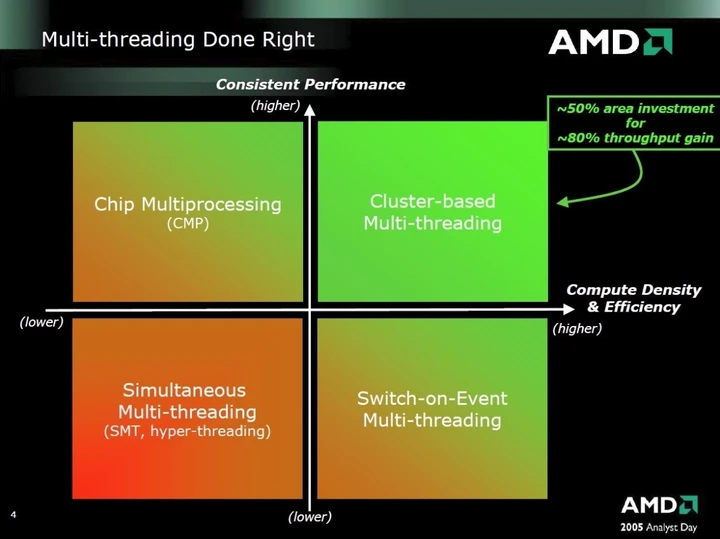

這位架構師後來可能因為奇蒙子不爽,2002年就跳槽到AMD,「參與」幾乎已大勢底定的x86-64指令集制定工作,躬逢其盛AMD奪取史上最大戰略勝利的那一刻。 接著Intel怎麼玩死出師不利的Itanium,微軟如何逼迫Intel相容AMD x86-64並將其正名為x64,Intel急急忙忙在90nm製程的Prescott導入「IA-32e (這名稱的確溢出滿滿的心不甘情不願)」,Intel陸續以「EM64T」和「Intel64」之名,承認其「正統64位元指令集」地位,最後直到微軟也不玩Itanium,過程中還讓多名有力爭奪Intel執行長大位的高階主管陸續離職,就無須浪費篇幅贅述了。 聽說最近連nVdia都要停止32位元驅動程式支援了耶,時間過得真快啊。 Zen = 原始的K10,甚至是K8 但有趣的是,這位跳槽到AMD的處理器架構師,因為其提案的處理器微架構企劃案,被AMD高層否決,大概很不爽吧,2004年又跳回Intel了。 那他理想中的新世代AMD處理器微架構是何種樣貌?答案很簡單,就是現在的EPYC與Ryzen採用的Zen微架構,深度管線結合同時多執行緒 (SMT),和Intel越來越像。 但AMD高層為何沒選擇他的提案?恐怕是「外來的和尚會念經」,世界上首款雙核心伺服器處理器IBM Power4「Regatta」的主架構師跑去AMD了,主導了叢集多執行緒 (CMT,Cluster-based Multi-Threading) 的路線。

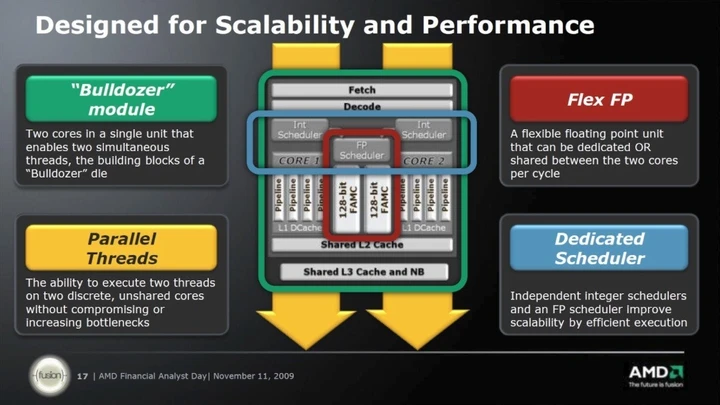

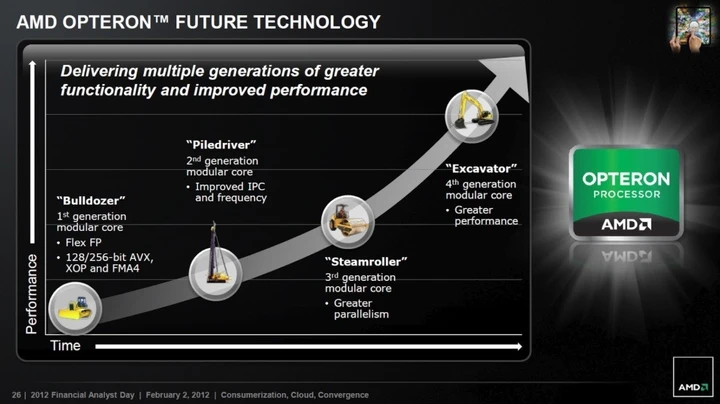

接著就是如我們所見,「後K8時期」一連串慘烈異常的「工地秀」,玩死了曾經光明萬丈的Opteron: 2011:Bulldozer (推土機) 2012:Piledriver (打樁機) 2013:Steamroller (壓路機) 2014:Excavator (挖土機)

這真是AMD不堪回首的往事啊,但AMD的選擇真的錯了嗎?(阿扁聲)

硬科技:回顧AMD Zen微架構和EPYC (中)

by 痴漢水球 2018.02.16 06:45AM

科學新知

硬科技

AMD

amd zen

世界上做任何事情都有「成本」,不僅生產製造設備投資,開發產品當然比照辦理,團隊規模越大、研發時間越長,燒掉的金錢當然更多,所以正常的企業都不可能提供無上限的研發預算,也會尋求最低成本的產品設計路線,營運成本超級高的x86處理器大廠,當然不能免俗,而「Time To Market」更是參與市場競爭時,最該念茲在茲的課題。科科們務必牢記在心。 即使錢多多的Intel,在選擇「後NetBurst時代」的設計方向,也有志一同的挑上「最低工程開銷 (Least Engineering Cost)」,才讓逆轉戰局的Nehalem走回強化P6的老路。 從這個角度去思考,就不難理解研發資源遠不及Intel的AMD,選擇K8後繼者微架構路線的背後思路:簡單為上,避開單核心龐大執行單元與同時多執行緒一同帶來的高複雜度與驗證風險,企圖效法Sun的「Throughput Computing」,利用龐大簡單的高時脈整數運算核心,去堆積出挑戰Intel「後NetBurst時代」微架構的本錢。 AMD也從2005年開始,高談其叢集多執行緒 (CMT, Cluster-based Multi-Threading) 的「優越性」,像僅增加50%晶片面積就可提高80%指令輸出率之類的「好康」等等。那時正是AMD Opteron挾原生雙核與優異效能功耗比之助、品牌氣勢逐漸壓倒Intel Xeon的高峰,沒有人膽敢不看好AMD接棒的新處理器核心,也預期不需等待太久,嶄新的Opteron就將大量進駐企業的資料中心。 但2006年7月AMD宣佈併購ATI,一切都改變了。

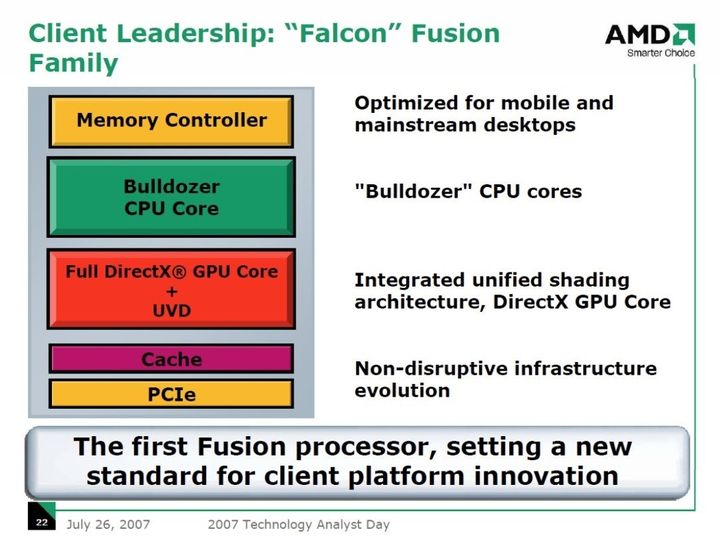

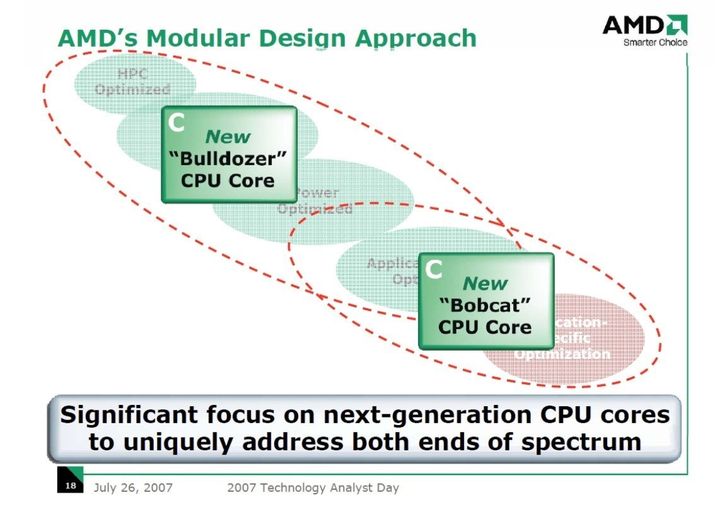

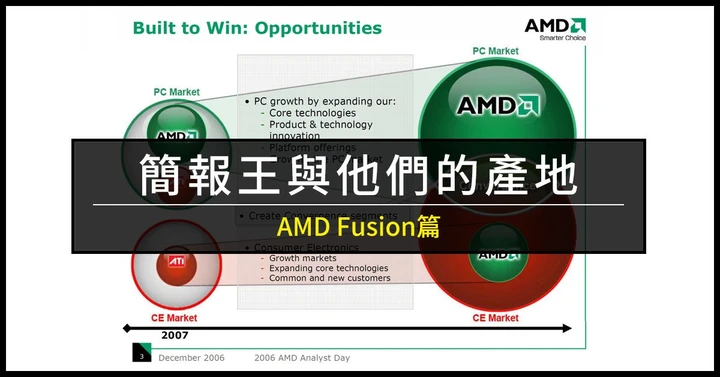

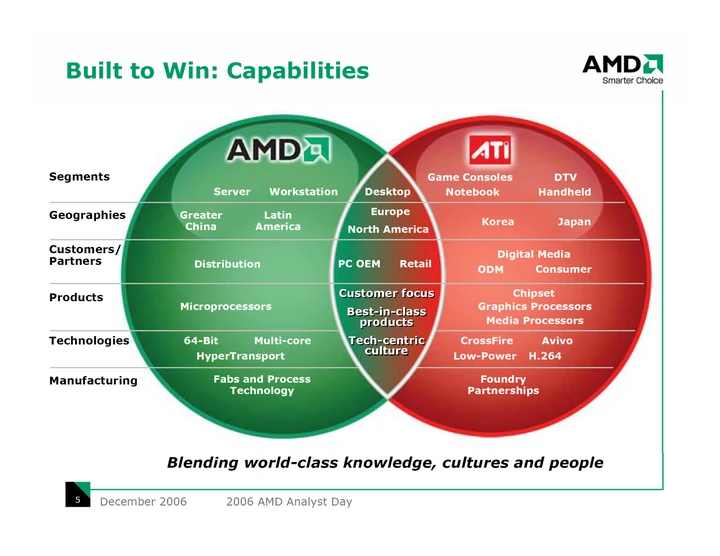

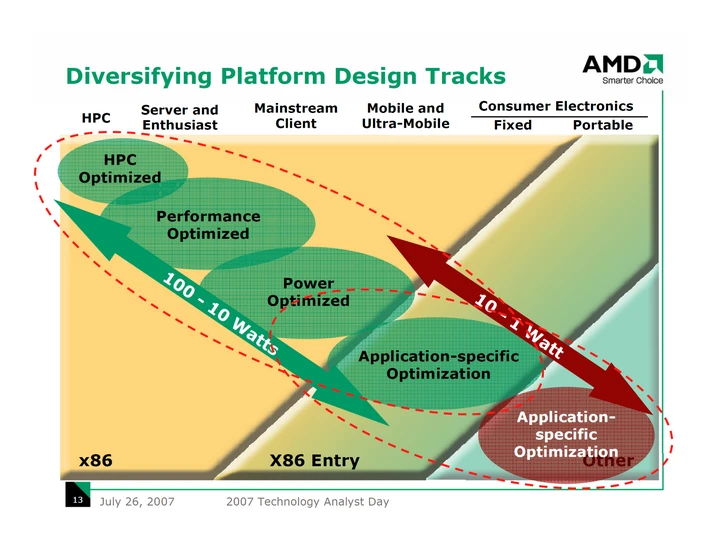

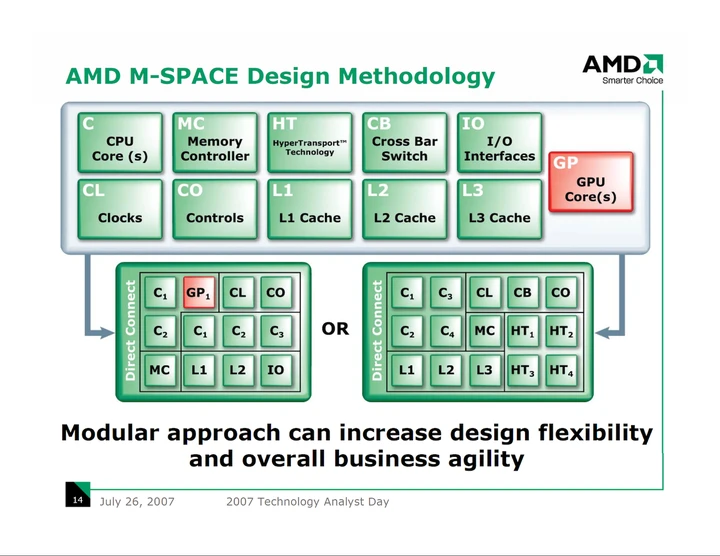

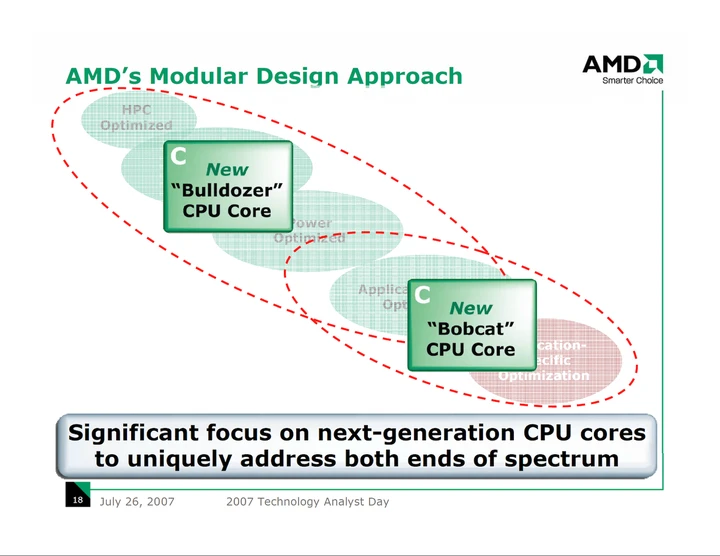

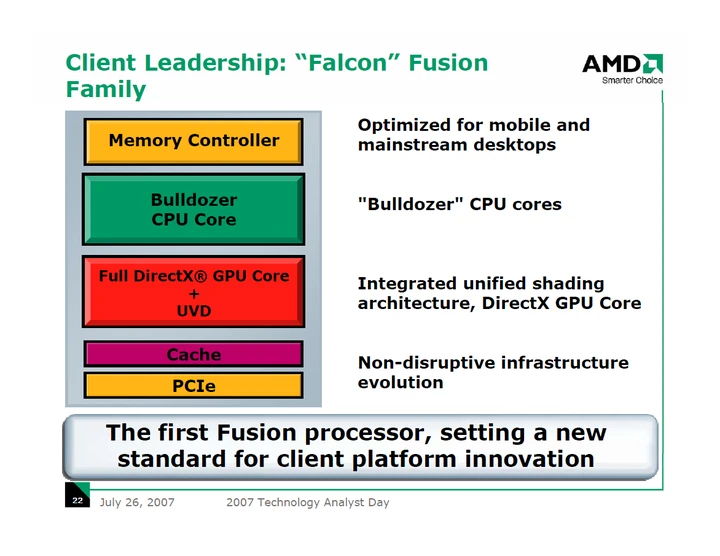

讓AMD陣腳大亂的「Fusion」 AMD砸下54億美元併購ATI的目的,不外乎推動整合處理器與繪圖晶片的「Fusion」大計 (好像台灣某時報的標題特別喜歡用「大計」這兩個字),不僅在2007年公開首款Fusion「Falcon」,也同時公佈高低檔搭配的兩種核心:「Bulldozer (推土機)」與「Bobcat (山貓)」,後者還比Intel發表初代Atom「Silverthorne」還早了快一年,以山貓為首的貓科家族,也構成日後Sony Playstation 4與微軟Xbox One的心臟。

如同二戰的德國和日本般戰線發散、備多力分的AMD從此被加冕「簡報王」的帝位,無論是預定在2009-2010年問世的首發Fusion (還不是按原計畫的導入推土機核心並優先進入筆電市場)、首款引進Bulldozer和Bobcat的產品,全部拖延到2011年才上市,早已失去市場先機,且寄以後望的APU產品線,陷入「CPU不夠快,GPU不夠好」產品定位不上不下的窘境,而當年在DEC參與Alpha設計團隊、曾擔綱K7總工程師的執行長Dirk Meyer,也在當年年初黯然下台一鞠躬。

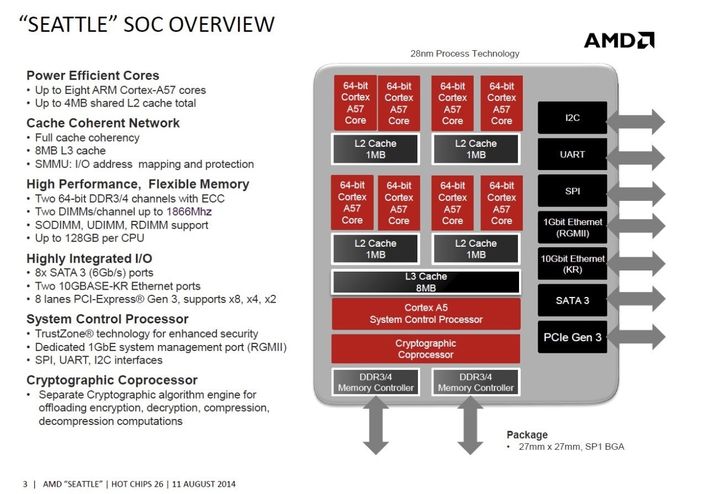

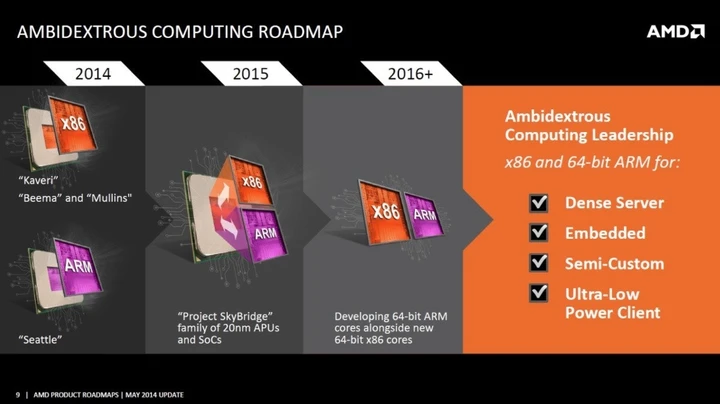

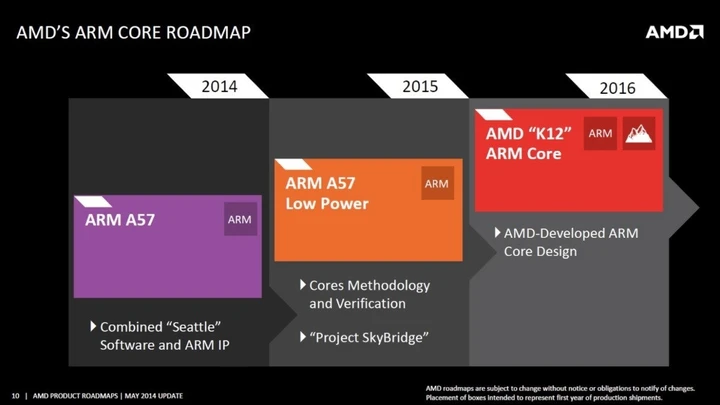

初代高階APU「Llano」出師不利,不但遲至2011年底才解決Global Foundry的產能良率問題,失去市場先機,造成高達一億美元的庫存損失,讓AMD股價崩跌75%,導致不滿的投資人集體告上法院,最後AMD賠償2950萬美元才花錢消災。 但隨著Intel的「鐘擺 (Tick Tock)」持續的壓迫,AMD迅速流失支撐其獲利基礎的伺服器市占率,才是真正的大災難。2007年底,拼死拼活終於趕出來的原生四核的Opteron「Barcelona」爆發TLB臭蟲事件,就是一個極大的警訊,可是2011年底姍姍來遲兼程救駕的Bulldozer來不及準時與原先設定的對手Westmere直接交鋒,而被迫正面硬碰每個環節都高度精鍊後的Sandy Bridge,接著就是一瀉千里般的大潰退,徹底終結了AMD靠著Opteron賺飽飽的爽日子。 因併購ATI而來的繪圖晶片市場也不好過,2012年3月nVidia兼具優異效能與電力效率的Kepler核心,意外上演「中駟打垮上駟」的脫線戲碼,一舉讓AMD一蹶不振,在2015年一度觸底到18%市占率的最低點,至今雖稍有起色,但仍難逆轉頹勢,如果沒有後來的挖礦狂潮,很難想像AMD還有繼續硬撐下去的本錢。 走音工地秀同場加映急病亂投醫的脫線劇場 生命自己會找出路,但不保證找出的一定是條活路,AMD在「傳統戰場」x86處理器慘遭滑鐵盧後,從聯想跳槽過來「聽他講話就覺得你碰到賣保險的業務員」的新任執行長領導下,就策略轉向開始動ARM的歪腦筋,2014年再度發揮其簡報王本色,公佈了以下重大發揮AMD「創新的雙重設計能力」的「雙重解決方案」: 一、ARM架構的伺服器處理器,技術細節首度披露於2014年夏天的Hot Chips 26 (終於和文章標題又扯上關係了),算是壓榨Opteron這產品名稱的剩餘價值吧,但花了兩年時間,才變出了無新意沿用Cortex-A57核心、在2016年初才推出的產品,臨陣磨槍,實在兩光。

二、整合x86與ARM系統平台架構的「SkyBridge」專案,一年之後就無疾而終。

三、從頭到尾全新打造的ARM核心「K12」,此命名也充分展現了屬於AMD「正字標記」為架構的決心,不過如我們所見,別說2016年,到現在都不見蹤影。

為何AMD在ARM處理器試圖大展鴻圖的雄才大略「還沒開始就結束」了?因為AMD現任執行長縮短戰線,取消不切實際的K12,將資源集中在Zen微架構的研發,耗費十年,繞了好大的一圈,終究回到了「原始K10設計案」的原點,我們才有幸見證Ryzen與EPYC的成功。 但「成本」因素從此不重要嗎?怎麼可能。科科。

硬科技:回顧AMD Zen微架構和EPYC (下)

by 痴漢水球 2018.02.17 06:09AM

科技應用

硬科技

AMD

amd zen

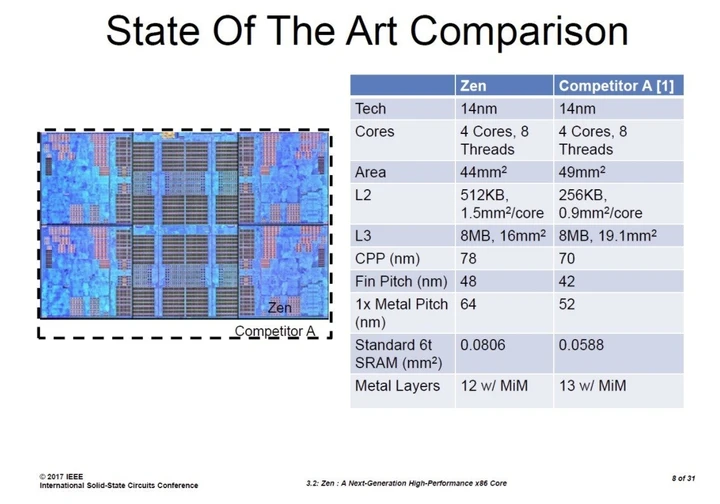

從原始K10設計案被否決,耗費整整十年光陰,直到AMD決心把研發資源梭哈在Zen微架構,讓早從2012年進行開發作業的Zen家族處理器,總算可以準時在2017年 (即使是Intel,全新x86微架構的時程也差不多需要四到五年) 成為可上市銷售的產品。 但AMD「重返榮耀」是一回事,「做對的事情」遠重於「把事情做對」,如何制定正確的行銷策略與產品定位,避免做出像AMD早期APU這種市場不需要又賣不動的「高科技結晶」,集中資源砸在鎖定客戶群最重視的刀口上,並削減「不必要成本」,比檯面上的技術規格更加的關鍵,這才是科科們事後諸葛回顧歷史,最應細心觀察之處。 產品在邁向成功的過程中,往往需要眾多不同領域的專業人才協同合作,不是只靠「技術」即可一步登天,這已經算是身為正常社會人的基本常識,要不然一間公司養那麼多不同性質的部門難道是搞笑嗎?不過這世界上總是不乏沒本事做出像樣產品、又瞧不起非理工領域的憤世忌俗技術偏執狂就是了,這種人終究也不會有什麼值得被認同的成就,各位科科務必深以為戒。 犧牲SIMD最高輸出效能的Zen微架構 我們把鏡頭轉向2017年初的IEEE ISSCC (國際固態電路學會),AMD發表Zen核心的實作細節,先將彷彿有字天書的底層電路設計和精密電源管理束之高閣,直接比較一下AMD Zen與Intel Skylake的四核心模組,科科們馬上就會注意到很多有趣的地方,特別是「AMD的L2 cache容量比Intel多出1MB,晶粒面積竟然還比較小」這世界奇觀。 更何況,我們又有充分的理由相信,同樣是「14nm製程」,Global Foundry和Intel絕非相同的檔次,Zen的金屬佈線層還少了一層耶,AMD到底變了什麼魔術?

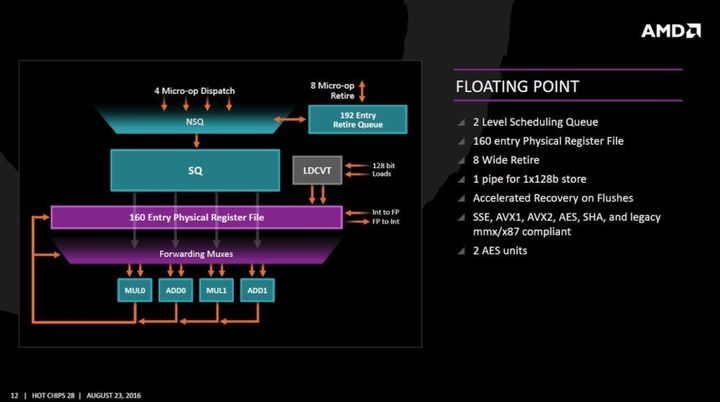

其實AMD也沒偷渡啥見不得光的火星科技,他們就只是沒有像Intel一樣在SIMD執行單元投下重本,實作貨真價實的256位元向量執行單元,可以在每個時脈週期內完成256位元寬度的運算罷了。(換言之,AMD是128位元作兩次,但其執行單元規劃也並非一無可取,其實利用效率還蠻高的) AMD這一省還省很大,但也充分顯示了AMD相異於Intel的策略:在未來,這種工作應該交給GPU才對。但缺乏GPU、只能硬著頭皮持續擴充AVX指令集,以設法強化CPU運算能力的Intel,卻沒有這樣的餘裕。 更重要的是:AMD為Zen設定的「第一戰場」:資料中心,並沒有對此的迫切需求,所以是「值得砍掉的成本」。

迎合大型雲端服務資料中心需求的EPYC 筆者還依稀記得在2006年美國舊金山IDF (Intel Developer Forum) 某場主題演講 (Keynote) 的問答時段,當時的Micro Design Resource (Microprocessor Forum的主辦單位) 主編現場提問台上的Intel技術長「我注意到你們的雙核都幾乎採用多晶片封裝,為何?」。 答案也頗符合眾人的「期望」:「因為我們想降低成本。」,好棒棒的直球對決。 後來就看到AMD在很多場合公開酸Intel的雙核是「雙餡水餃」,時過境遷,從2010年塞兩顆Istanbul晶粒的Opteron「Interlagos」開始,這名詞又變成打在AMD臉上的回力鏢。EPYC更青出於藍而勝於藍,塞兩顆餡不夠,你可以塞四個,接著就看到Intel拼命展開技術行銷攻勢,窮追猛打AMD這樣的架構多麼的沒有效率,我們這包山包海多才多藝的Skylake-SP Purley平台相較之下單晶片設計多麼優異blah blah blah… 但這樣根本是揮舞球棒打棉花,AMD一點都不痛不癢,因為AMD一開始就擺明要做出「投雲端服務業者所好」的低價產品 (這種超大宗採購的砍價可是非常驚人的,打個三四折都司空見慣),那管吃飽太閒跟你效能賽豬公,好用兼合用就可以了。

你要核心多?我給你32核。

你怕價格貴?我就集中生產單一晶粒,再玩多晶片封裝,降低40%製造成本,碰到雲端服務業者的大宗採購案,Intel你有本事就來陪我殺價吧。

你要用不完的PCIe?我給你128 Lane。

你要夠大的記憶體頻寬和容量?我給你八通道DDR4。

你想精簡系統設計?我就給你整合SATA,無須外掛南橋,反正你大概也用不到SAS。

你需要整塊記憶體可作加密保護?我就內建專屬輔助處理器專門搞定這件事。

兄弟啊,AMD的紅外線準心早就瞄準Google Amazon微軟百度這些超級大客戶的客製化系統,沒在跟你去拼殺傳統的套裝伺服器市場了,當下有穩定採購量的,是這些真正的「大咖」。 俗語說的好,無所不備則無所不寡,有捨才有得,選對客戶,集中力量開發他們想要的產品,才是資源有限的挑戰戰最應該選擇的策略。如果AMD繼續胡亂開闢戰場,壓根兒不可能有Ryzen和EPYC的成功。

還在未定之天的大哉問:AMD能否重現昔日Opteron的榮光? 最近感謝Google Project Zero引爆Intel處理器獨享「熔斷 (Meltdown)」臭蟲的風波,喚醒了長期「Intel Inside」客戶的分散風險意識,重回x86處理器格鬥競技場的AMD,似乎前景一片大好,但畢竟Intel仍是各方面均遠勝AMD的超級霸權,無論從伺服器到桌機到筆電,放眼AMD的長期戰略態勢,依然毫無值得樂觀的理由,除非出現以下的狀況:

Intel自亂陣腳,重蹈當年NetBurst的重大失策,這恐怕有點困難。

整個半導體業界一同撞上製程微縮的極限,抵銷Intel過去的絕對優勢,強迫大家轉向「專用處理器」路線,例如Google的TPU,或著像SoC市場一樣,需要具備快速整併其他來源的IP,並順利在不同晶圓代工廠順利投產的彈性。

AMD的「Fusion」歷經超過十年,終於實現突破性的進展,並達成最原始的目標。

ARM伺服器和桌機的生態系統逐漸成熟,AMD掌握到正確的切入時機。

本閒聊連載字數嚴重破表,就先到此為止,否則各位科科以後也看不到我了。ㄎㄎ。

硬科技:AMD移除用了17年的整合式記憶體控制器 AMD為何這麼做?

by 痴漢水球 2018.11.14 07:06PM

專家觀點

硬科技

CPU

AMD

記憶體

控制器

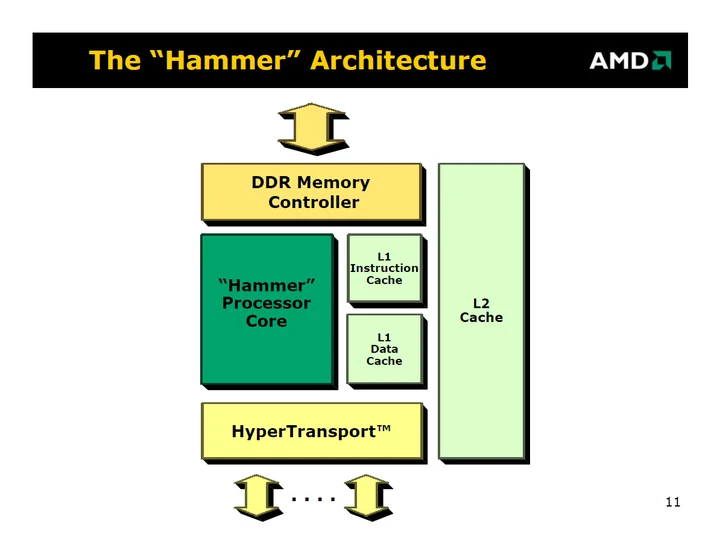

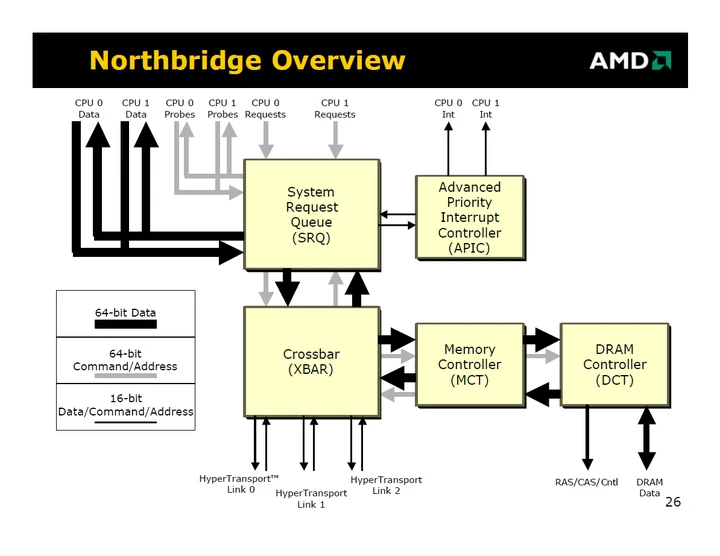

「但有件事反倒需要觀望一下:新的7nm製程CPU SoC區塊究竟保留了多少I/O介面?總不可能單晶粒的桌上型7nm Ryzen也要多包顆I/O處理器吧?」 很抱歉,看樣子AMD真的下定決心要包水餃包到底了。 「我們等著看這顆看起來還蠻大顆的I/O處理器,AMD會不會真的塞給Global Foundries生產,機率應該不低。」 舊愛總是最美,AMD的確選擇了經驗證過的成熟製程。 筆者交稿前一篇字數嚴重破表評論後的隔天,Anandtech專訪AMD技術長Mark Papermaster的內容,就直接打臉筆者... 呃,給這2個問題提出肯定的答覆了。對於經歷過那段AMD K8痛電Intel Pentium 4盛世榮景的科科們,當下的心情或多或少會有點五味雜陳吧。 AMD首度在2001年十月的微處理器論壇 (Microprocessor Forum) 披露K8將整合雙通道DDR記憶體控制器,將大家熟悉的多處理器環境從共用同一塊實體記憶體的SMP,走向分散式的CC-NUMA (ACPI的規範也新增相對應的延伸規格,如儲存多處理器拓樸資訊的Static Resource Affinity Table),並大刺刺的「暗示」打從一開始就有原生雙核K8的計畫,日後還變成AMD公開嘲笑Intel在Pentium4末期和Merom時代大玩「雙餡水餃」的相罵本。

在K8家族的產品陸續問世的那幾年,不只AMD的K8,連IBM的Power5也靠著整合式記憶體控制器,讓整體效能吃了威而剛,把當時所有的高階RISC處理器,包括Intel的旗艦Itanium 2,簡直扁到連媽媽都認不出來的程度。 總之,整合式記憶體控制器的優缺點也很明顯: 優點:

效能:「靠的越近,走得越快」,當多核心CPU漸成主流的當下,總不能繼續讓嗷嗷待哺的處理器去搶劫那杯水車薪的外部系統匯流牌和同一塊實體記憶體吧?

成本:感謝不是定律的摩爾定律,「海納百川」是天底下所有晶片者應善盡的責任,晶片彼此融合的程度越高,理論上打造電腦的整體成本就越低。

缺點:

技術:要將傳統北橋的功能和CPU在相同製程上兜在一起,可不是簡單的工作,更何況還要打造出高品質、高相容性的記憶體控制器,江湖傳言AMD在研發K8時吃了不少苦頭,而Intel聽說也在邁向Nehalem之路上繳了不少學費。

彈性:做在一起後,若要支援新的記憶體規格,就得設計新的處理器並更改腳位,若考量到強化記憶體資料可靠度的相關機制 (如Chipkill),就會更加的複雜棘手。

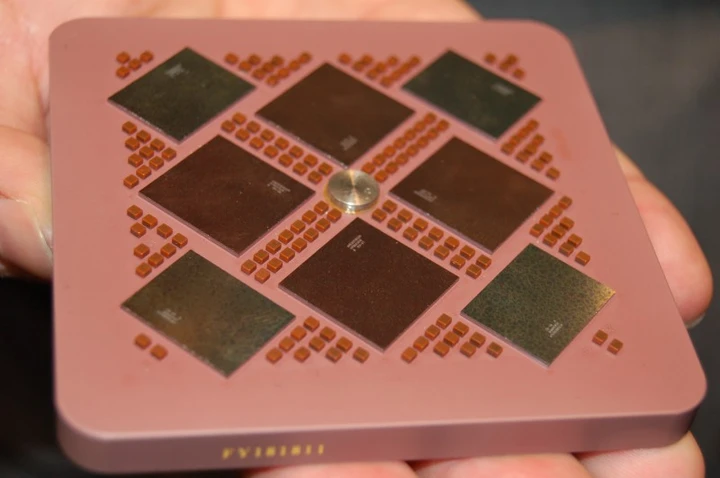

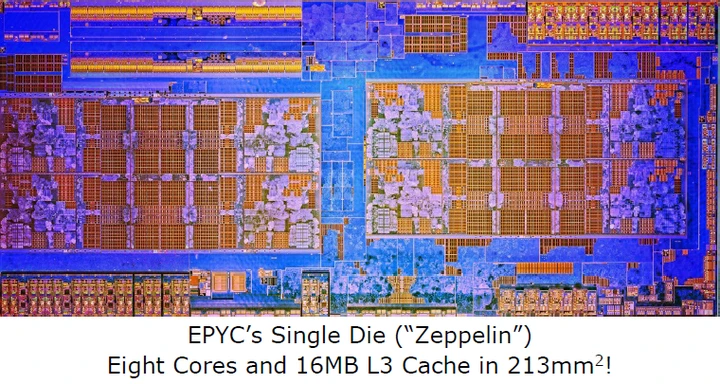

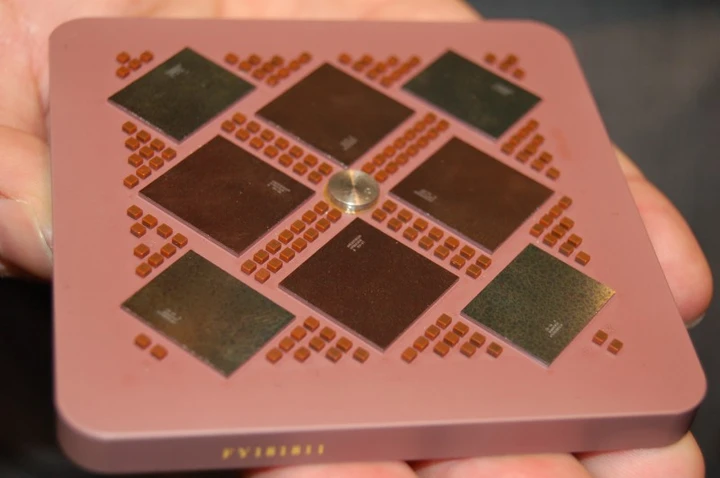

事隔超過17年,AMD在Zen2做出了重大的策略轉折,講難聽點是「切臘腸」,講好聽點就是「很務實」。 參考文章: 硬科技:AMD 7nm製程CPU、GPU外 科科們更該知道的事 其實光從AMD執行長Lisa Su在 “Next Horizon” 手上展示那顆「九餡水餃」EPYC樣品的照片,就足以察覺事態有異:7nm製程的八核心CPU區塊 (Chiplet) 的晶粒面積,估計僅有60-70mm²,明顯比83.27mm²的Apple A12還要小,但包含雙通道DDR 4記憶體控制器、大量I/O介面與輔助安全處理器的14nm製程Zeppelin卻是213mm²,無論怎麼看,遷出於原本八核Chiplet內的功能單元,絕對不只有I/O (圖中的Server Hub I/O Mux),要不然那顆交由Global Foundries 14nm製程生產的I/O Processor,怎麼會肥到看起來比8顆Chiplet加起來還要大?

從分配EPYC (Socket SP3) 8通道DDR 4記憶體的角度來看,更是合理,畢竟不太可能8顆CPU Chiplet個別只內建1組記憶體控制器,Infinity Fabric和MDOEFSI快取一致性協定並不是萬能的,這樣光整個記憶體子系統的運作效率就是一大問號。更何況,難道Socket AM4的Ryzen,全部都要為了雙通道DDR 4,包2顆Chiplet強迫十六核組態?(不過很多DIY玩家應該很想看到這一幕) 總之,新的EPYC那顆巨大的I/O Processor,除了USB SATA PCIe以外,裡面肯定塞了8通道DDR 4記憶體控制器,大概也會有87%機率被命名為System Controller Chip吧。

關於真正的主角7nm CPU,根據現有資訊推測,7nm製程Chiplet就只保留了CCX和Infinity Fabric,然後2個四核CCX (共享8MB L3 Cache) 融合為一,八核CCX共用總容量倍增到32MB的單一L3 Cache,如此一來,1顆六十四核的EPYC就具備最多256MB的巨量L3 Cache,是Intel現行28核Xeon SP 38.5MB的6.6倍。(以上純屬筆者的個人猜測,若不小心命中,請AMD不要吉我,如沒有猜中,也請各位科科不要罵我) 值得注意的是,在過去,從Pentium Pro (CPU + L2 Cache) 一路到嚇死人的IBM Power5 (四顆CPU + 四塊L3 Cache),多晶片封裝是非常昂貴的,這也是罕見於一般消費性產品的主因,但看來現實世界的風向已經變了。

假若AMD維持「單一晶粒疊疊樂」節約研發費用的產品路線,將未來賭在多晶片封裝的良率和成本,後面將會發生哪些有趣的發展?

AMD延續「以量取勝」的戰略,首要目標還是雲端資料中心。

DDR5的推進時程,可能會比一般電腦玩家預期的還要快,AMD想爭取更多的彈性。

AMD勢必要替雙記憶體通道的Socket AM4開發更小更便宜的I/O Processor。

Socket AM4的Ryzen「恐怕」會有包兩顆Chiplet和一顆小型I/O Processor的16核產品了。

看著Intel Kaby Lake-G的前車之鑑,各位科科可觀望AMD是否會走火入魔,連APU都這樣搞,大玩Infinity Fabric黏黏樂。

最後,筆者以某位關注AMD這顆I/O Processor相關專利的友人,他對這整件事情的評論,作為這篇字數再度嚴重破表評論的結尾: 「說真的,我覺得Intel這下麻煩真的大了。」

硬科技:簡報王與他們的產地:AMD Fusion篇

by 痴漢水球 2020.04.27 06:00PM

專家觀點

硬科技

CPU

AMD

ati

intel

處理器

簡報王與他們的產地

簡報時代背景:AMD在2006年耗費54億美元巨資,硬著頭皮吃下了ATI,寄望藉由處理器整合ATI的繪圖技術,同時建立一條對抗Intel和NVIDIA的不毀防線。 AMD併購ATI之舉,在當時頗讓眾人意外,因為考量到技術互補性,Intel吞掉ATI、AMD吃掉NVIDIA,是比較被外界「看好」的結果。總之,AMD願意砸這麼多錢,決策的背後勢必有足夠的野心和誘因,融合CPU和GPU的Fusion大戰略,乍看之下,自然就是最大的可能性,但絕不僅於此。

考量到AMD往行動運算與消費性電子市場進軍的企圖心,ATI的技術就更加的不可或缺了。稍微有點年紀的科科,也許還可依稀記得,ATI的繪圖晶片在真正成為具備硬體座標轉和光源的「GPU」之前,Rage系列那令人印象深刻的影像播放品質,與整合電視調諧器(TV Tuner)、並可支援即時影片壓縮的All-In-Wonder系列。

為了快速因應市場需求,CPU和GPU等IP元件都須高度的模組化,確保產品設計彈性與「整體商業敏捷度」。這偉大的理想,遲至AMD發展出Infinity Fabrics統合不同IP區塊的控制方式,才算真正的實現,這已經是相隔10年後的未來。

也因此,CPU走上雙軌路線也是必然的結果:高性能的推土機(Bulldozer)與低功耗的山貓(Bobcat)。但這兩者原先排定將在2009年登場,卻一起跳票了,整整延誤2年。

AMD計畫中首顆Fusion APU「Falcon」,預定採用高階的推土機核心,也隨之延宕,最後從未問世,永遠停留在簡報上。

AMD在ATI併購案後失去了K8時代那使命必達的研發執行力,或多或少跟2009年出售晶圓廠成立Global Foundries的混亂期有關。結果拖到2011年中才上市的Llano,只能沿用老舊的K10核心CPU與第二代TeraScale GPU,產品定位不上不下,性能表現高不成低不就,對上Intel Sandy Bridge缺乏足夠的市場競爭力,導致AMD得花大錢打消高達1億美元的呆帳庫存,並燒了2950萬美元補償投資人損失。

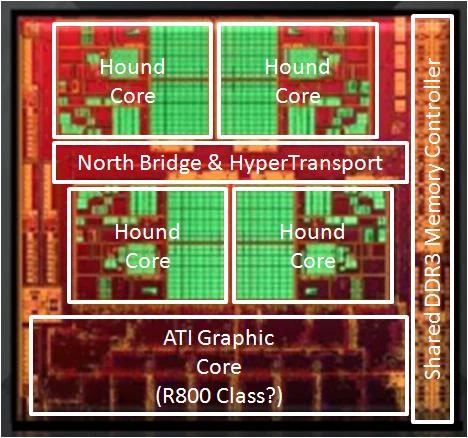

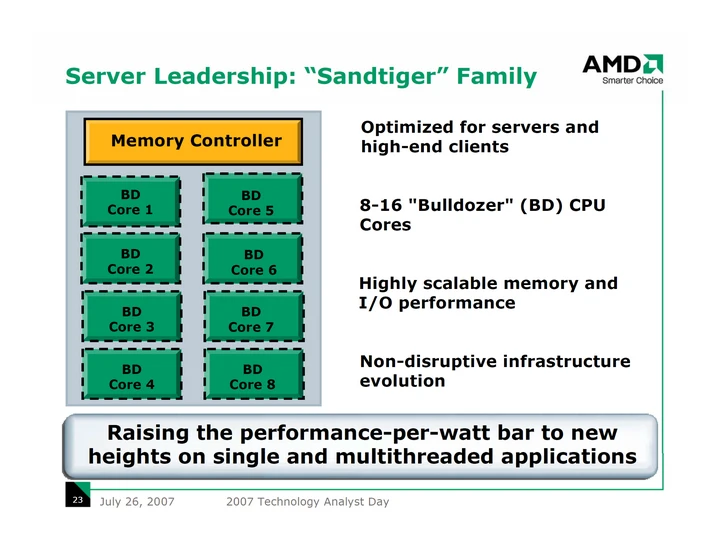

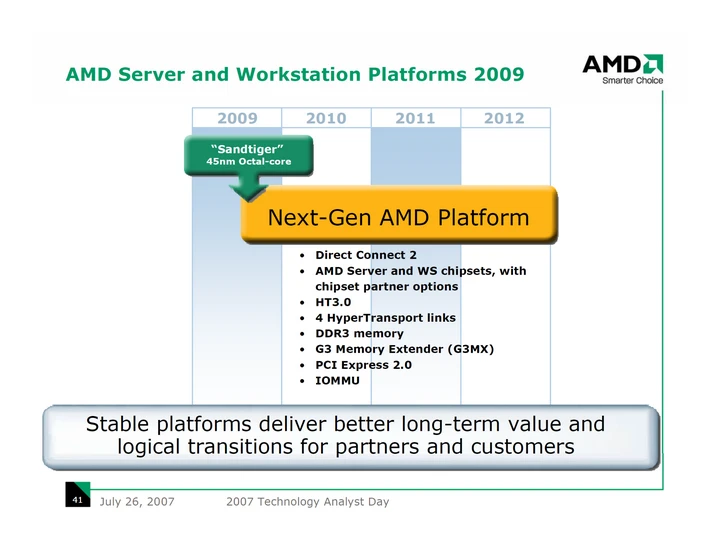

不過對AMD傷害最重的,依然是逐漸失去優勢的伺服器市場,這也是支撐AMD的最重要獲利來源。 根據AMD的原始計畫,在2009年下半就該推出45nm製程原生八核、Socket G3包2顆湊16核的Sandtiger,迎擊Intel的四核心Nehalem伺服器平台Gainestown,與2010年登場的八核心平台Beckton(Nehalem-EX),而高階桌機市場亦如法炮製。換言之,Socket G34和包2顆六核心Istanbul的12核Interlagos,根本就是計畫失敗的墊檔產物。 如果計畫成真,我們將有幸目睹AMD再次屠殺Intel,但事與願違,AMD貧弱的執行力,搞砸了一切,也讓AMD深陷長達數年的黑暗期,直到Zen問世才翻身。

當然,AMD也並非一無所獲,專業的無晶圓廠IC設計公司(Fabless IC Design House)、IP授權提供者、電子輔助設計工具(EDA Tool)與晶圓代工業者(Foundry)彼此高度分工的商業模式,隨著時間演進越來越成熟,讓AMD在2019年奪回製程優勢,也降低了研發成本。 原本要跟Intel的原子小金剛Atom在大量「破壞性創新」市場正面對決的山貓小核心,也因禍得福,沒像橫衝直撞的Intel四處踩雷,特規APU還一舉吃下了Sony和微軟的電玩主機訂單,變成AMD手上一條細水長流的穩定收益來源。

假若時間可以重來,回到2006年,AMD還會想併購ATI嗎?這大哉問的答案就無人知曉了,很可能連當事人都回答不出來。科科。 追蹤 硬體世界考古探險王 硬科技

1 則回應

名至 AMD併購ATI是否為正確選擇,以現在的表現來看算是明智決定。除了發展不太順遂的推土機處理器產品,當時Fusion APU(Bobcat)較晚推出,但以當時這顆處理器的效能,尤其是可媲美中低階顯示卡等級之內建顯示晶片,至少達到小筆電能順暢執行魔獸世界線上遊戲(當時Atom處理器只能開啟,但無法順暢執行這類遊戲),以及可在中低階畫質之下玩末日之戰等資源較高之遊戲,仍有一定吸引力。只可惜生不逢時,這顆處理器推出之時,恰好是ipad平板電腦正對小筆電及低階筆記型電腦市場展開攻城掠地的時候。加上後來intel也發展融合處理器及顯示晶片處理器產品,以及提升顯示效能,最後使AMD走向劣勢,直到Zen架構後才逐漸走向榮耀。 2020-05-01