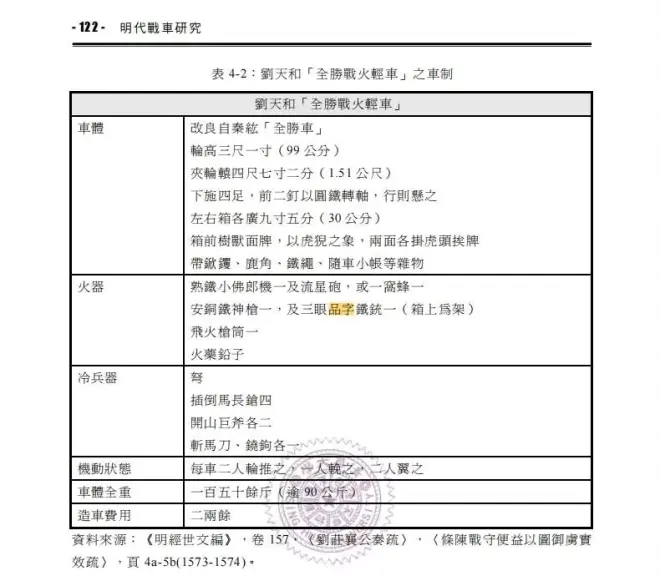

明朝常用火炮的数据(一)将军炮、发熕、佛郎机

与好友龙腾整理的一些明代地方志以及军中常用火炮,不常用的各色火器不载。 明初铸造射石将军炮

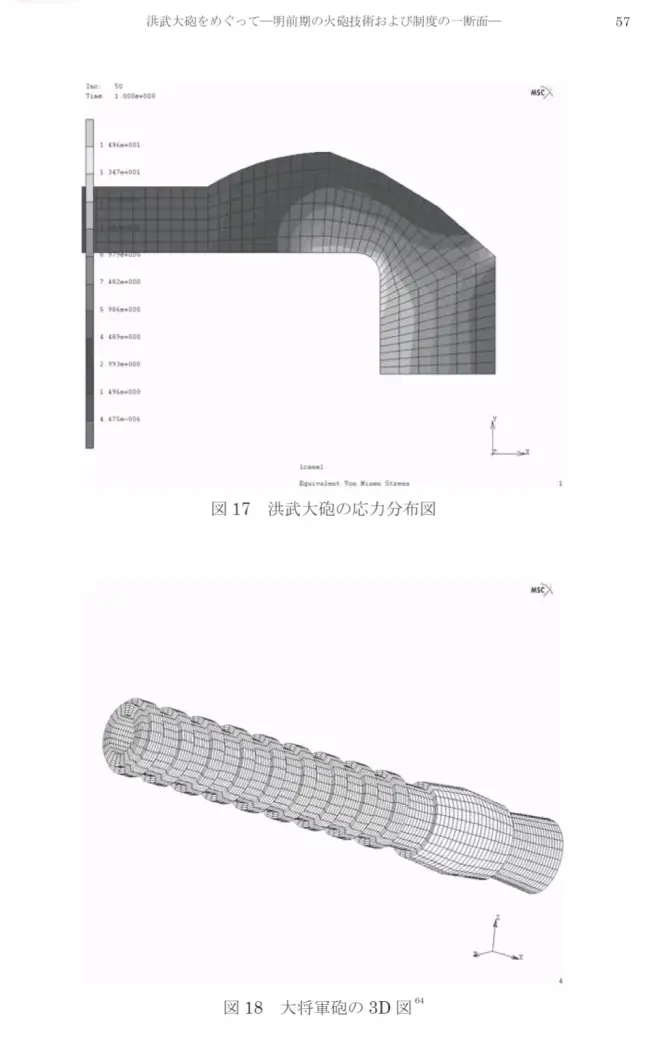

《松潘县志》所载洪武十八年(1385年)松潘指挥司所造千斤重的长管铜炮,炮长230厘米,明初射石炮由于装药量少,火药威力不足,炮管壁通常不厚,内口径大概在10㎝左右,倍径20左右。 该炮为现在已知最长最大的明初火炮。但是就该炮的铸造地点来看,较为蛮荒的四川边陲就有能力铸造如此巨物,可以推测同时期更为发达的中原地区,此物应该不足为奇。 勇虎雄镇铜炮,重千斤,形如瓶,高七尺二寸,上刻勇虎雄镇字,明洪武十八年,松潘指挥使司造。

明初俞本所写《纪事录》中载,至正二十七年,徐达攻打苏州,通共投入的大小将军铜炮就有2400多门,虽然数量上有可能夸大,但是依旧可以看出元末明初火炮已经颇为流行,且能作为攻城之具。 六月二十四日,张四丞相于西阊门督战,方食桃,颊中石炮而死。徐达领四十八卫将士围城,每一卫制襄阳炮架五座,七稍炮架五十余座,大小将军筒五十余座,四十八卫营寨周列城围,张氏欲遁,不能飞度。铳炮之声昼夜不绝。

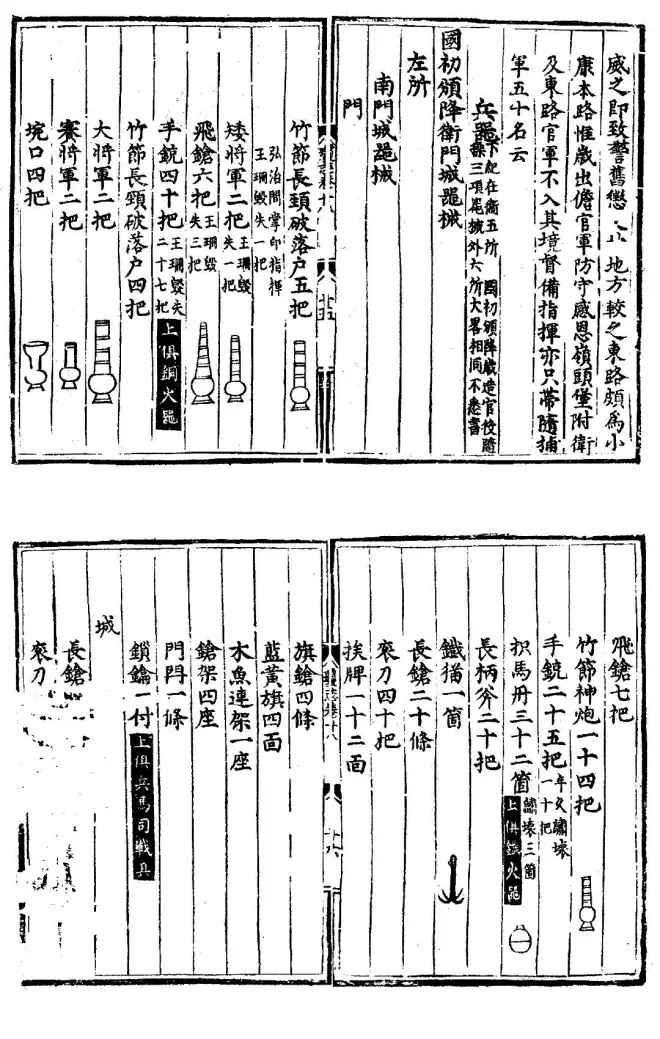

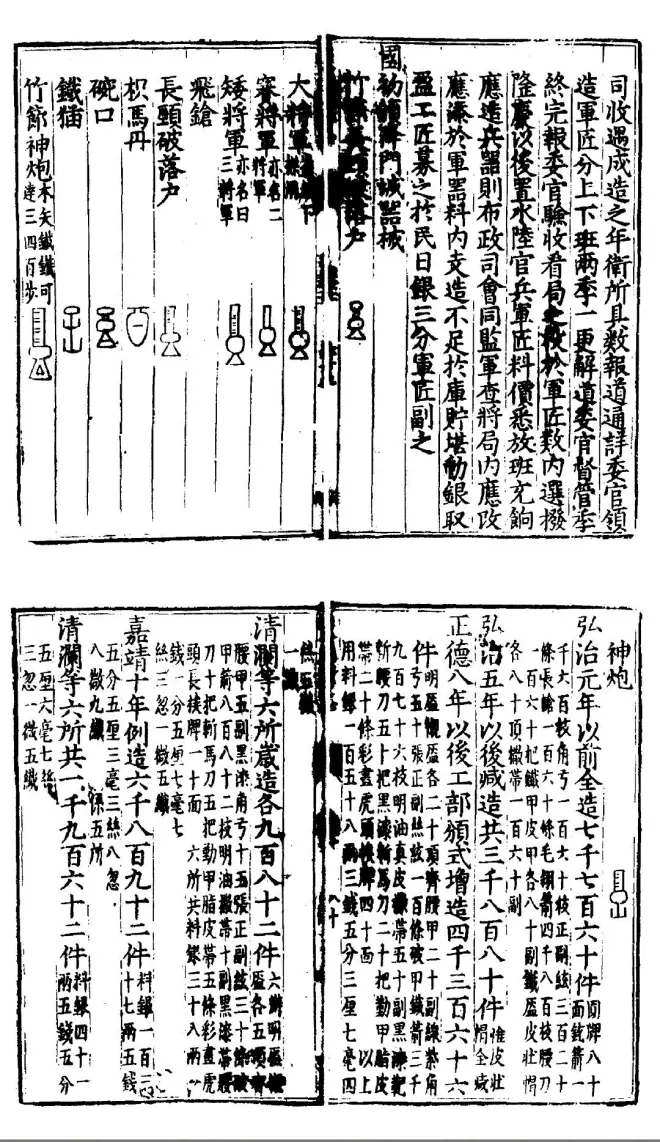

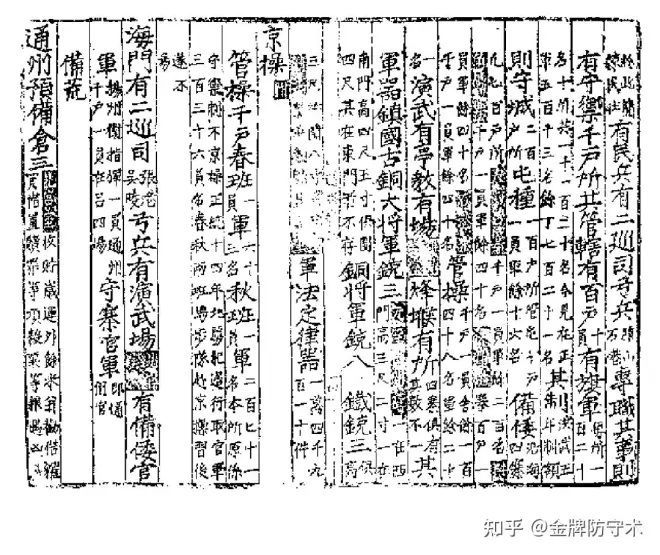

《大明会典》卷之一百五十六 洪武二十六年规定,内府兵仗局掌管。都司卫所季造、止是编降字号手把铳口。其各边城堡所用大将军、二将军、三将军、并手把铜铁铳口、一出颁降。若铳口损失、并给用不敷者、镇守巡抚官具数会奏、方许自造。若一时急缺奏请、亦从内府颁给。

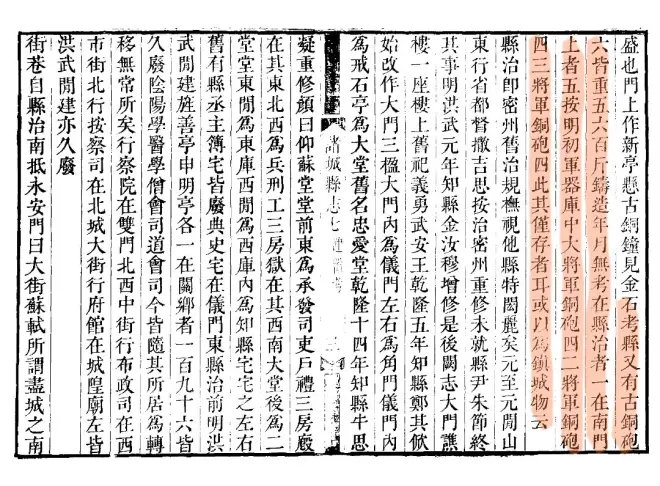

正德本《琼台志》所绘各类明初的铳炮图案

万历本《琼州府志》对上述这类火炮有了进一步的描述: 竹节长颈破落户炮、大将军炮、赛将军炮(又名二将军)、矮将军炮(又名三将军)、飞鎗铳、长颈破落户炮、炽马丹、碗口炮、竹节神炮(发射木制铁头的铳箭)、铁猫、神炮。

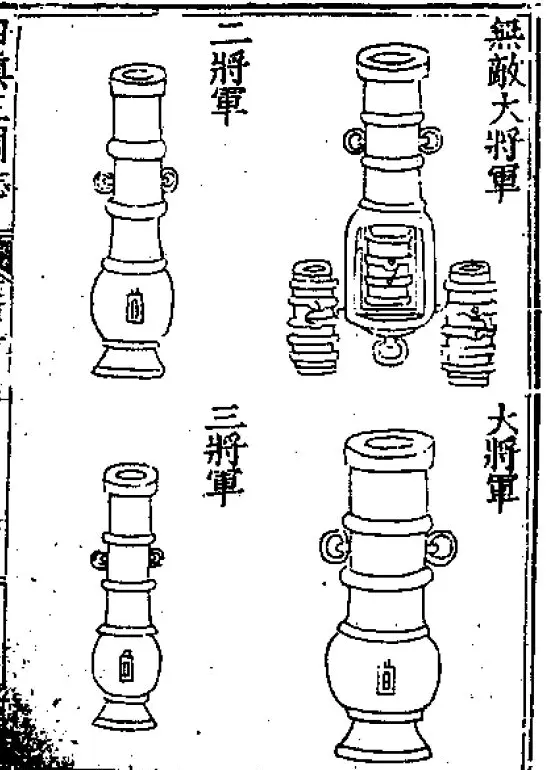

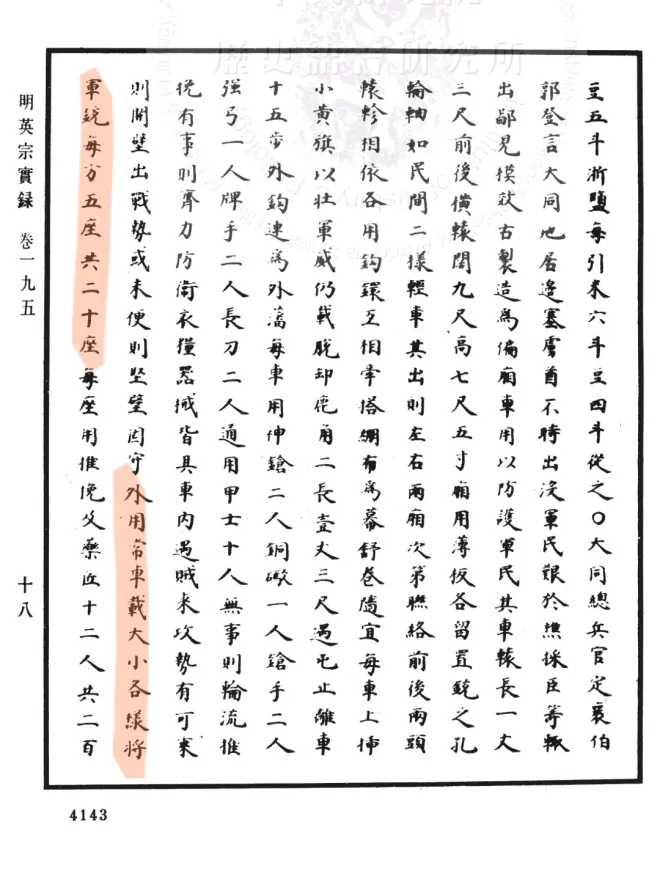

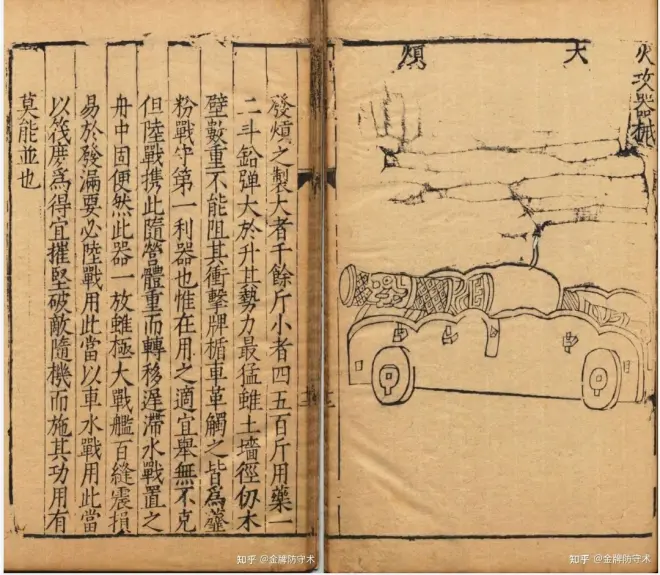

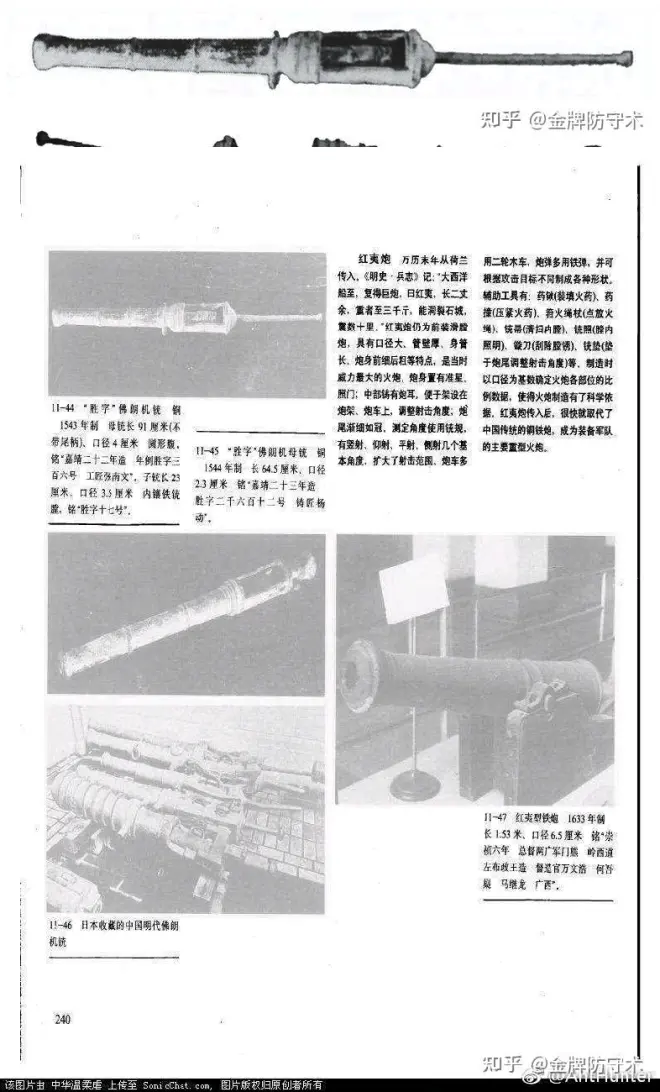

万历四年成书的《四镇三关志》所绘明代前中期的铸造铜铁将军炮以及根据佛郎机改制的无敌大将军炮(神飞炮)

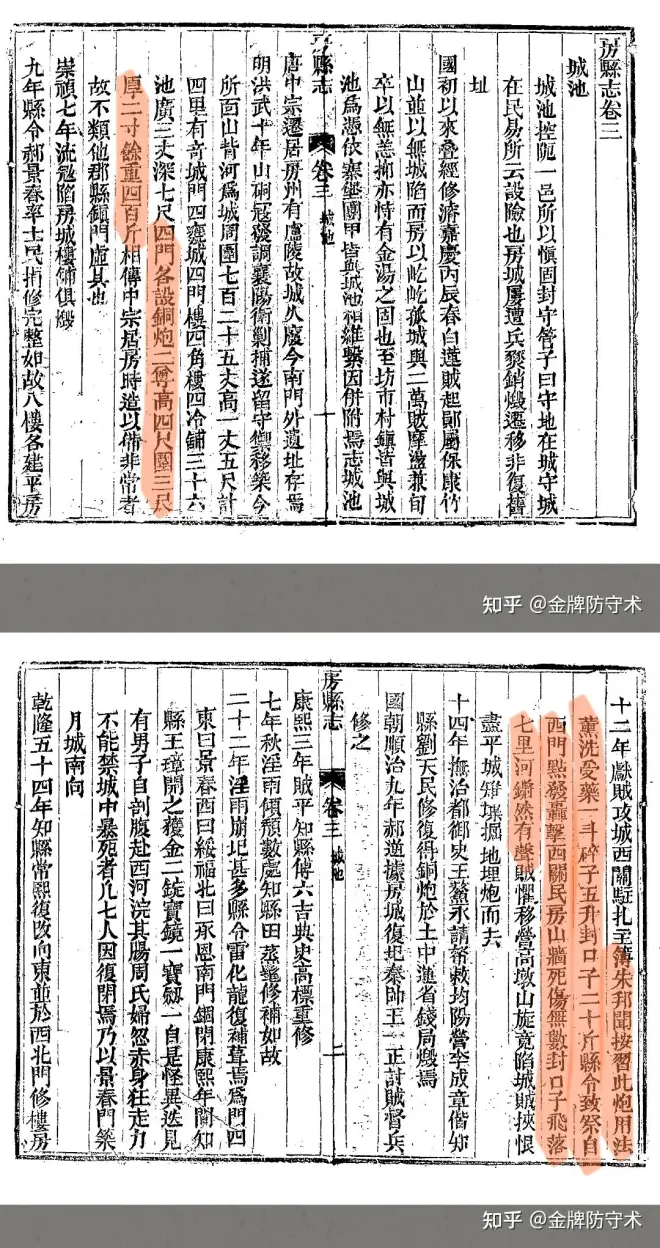

除了攻城,根据县志所载,元末明初这类将军铜炮也能充当城防炮。 《诸城县志》

《英宗实录》卷一百三十二,正统十年8月3日: 又言守城御敌火器最为急用,大同宣府卫所城池,洪武中原置大小将军、破落户、手把铳、火枪、火礟等器,甚为周备。今年久废坏,欠缺者多,猝有儆急何以应用。乞更命干济官一员,会同二处镇守总兵等官,公同究勘各卫原设火器及见存欠缺之数,奏闻成造发下以为守御之具,上曰:官不必更命,就令巡按御史理之。

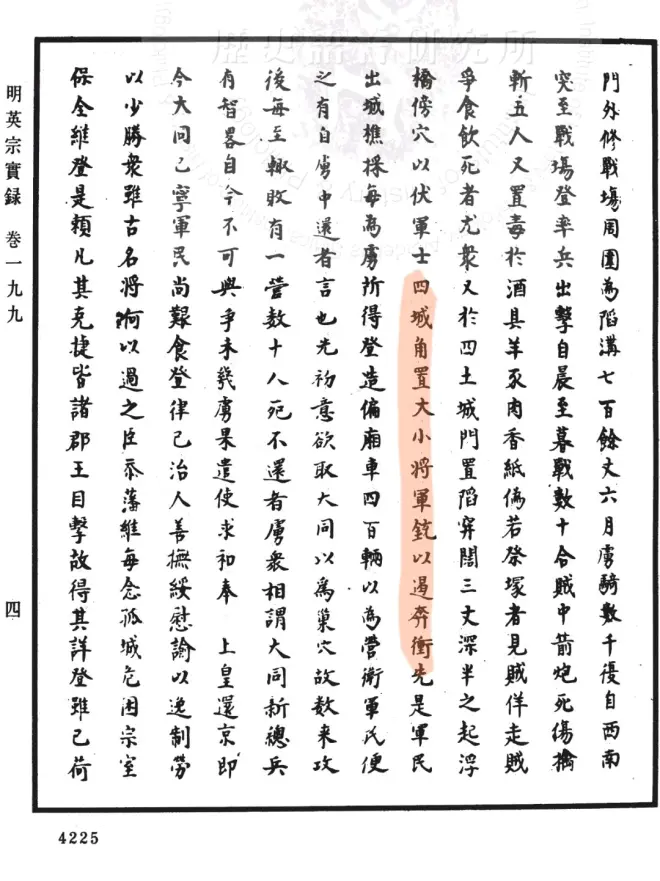

《英宗实录》卷一百九十五所载,景泰元年八月,大同总兵官郭登在设计的偏厢车外布置有车载的大小将军炮,每面各布置五门。每炮配炮手,推车夫,药匠共十二名。 外用常車載大小各樣將軍銃,每方五座,共二十座,每座用推挽及藥匠十二人,共二百四十人。

《英宗实录》卷一百九十五所载,景泰元年十二月,代隐王朱仕壥向明廷汇报大同总兵官郭登的城防布置,提到将军炮会布置在四个城角的敌台之上,以便遏制敌军的冲击。 又於四土城門置陷穽,闊三丈,深半之,起浮橋,傍穴以伏軍士,四城角置大小將軍銃,以遏奔衝。先是軍民出城樵採,每為虜所得,登造偏廂車四百輛以為營,衛軍民便之。

嘉靖九年本,知州钟汪所修《通州志》记载了州城中的几门明初火炮 镇国古铜大将军铳有三门:西门的炮长三尺二寸(约100㎝),南门的长四尺五寸(约145㎝),两门炮的周长均为4尺(直径约41㎝)。东门的已经年久不存。火炮内口径估计在25㎝左右 铜将军铳八门和铁铳三门:均高三尺许(长度约100㎝),围八寸(直径8㎝)。

《房县志》所载明初房县四门各有铜炮二门,每炮高四尺(长度约130㎝),围三尺(直径约32㎝),厚二寸余(约7-8㎝),重四百斤。(内口径在16㎝左右) 崇祯七年,张献忠攻城,并在西关驻扎。主簿朱邦闻将该炮洗干净后,装药一斗,碎子五升,合口炮弹二十斤,在西门点放轰击过张献忠军队驻扎的西关。

定州古城明初将军铁炮 大将军炮:炮长估计170㎝,口径在20㎝左右

矮将军炮二门:炮长估计100㎝,口径在15㎝左右

现存最早的明初铸铁炮,就实物来看,该类型的铁炮在明朝洪武时期铸造颇多。为一种短倍径的射石炮,在尺寸和形制上或许延续了元末火炮的风格特点。 山西太原保存的三门洪武铁炮,长相都差不多。 ①②山西省博物馆馆藏洪武十年铁炮,内口径21.5厘米,外径32厘米(约合周长3尺)长度98厘米(约合3尺),重445.9千克,炮身铭文“大明洪武十年丁巳季月吉日平阳卫造”

太原艺术博物馆馆藏洪武十年铁炮,内径21厘米,长度100厘米,估计重量也在440千克左右。

山西省博物馆馆藏洪武十年铁炮,内口径21厘米,长度100厘米,重443.5千克。

临汾博物馆保存的一门洪武十年铁炮,推测长度约130厘米(4尺),内口径约25厘米。

河南省博物馆保存的正德铜炮,长81厘米,口径22厘米,重696斤。

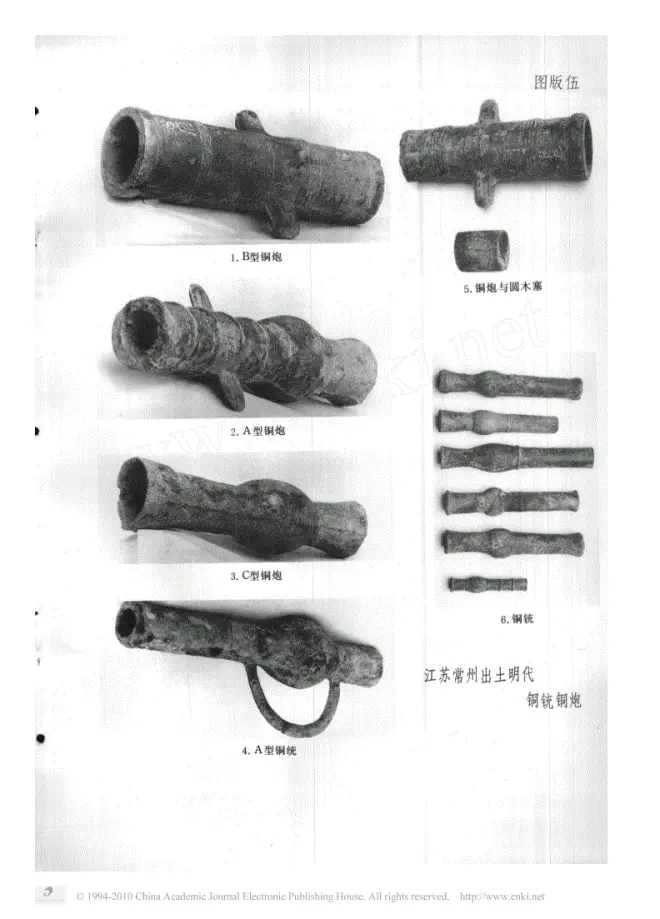

明初的其他铳炮

大同城墙遗址陈列馆保存的明前中期的铸铜将军炮,炮长约1.5米,口径约8厘米。

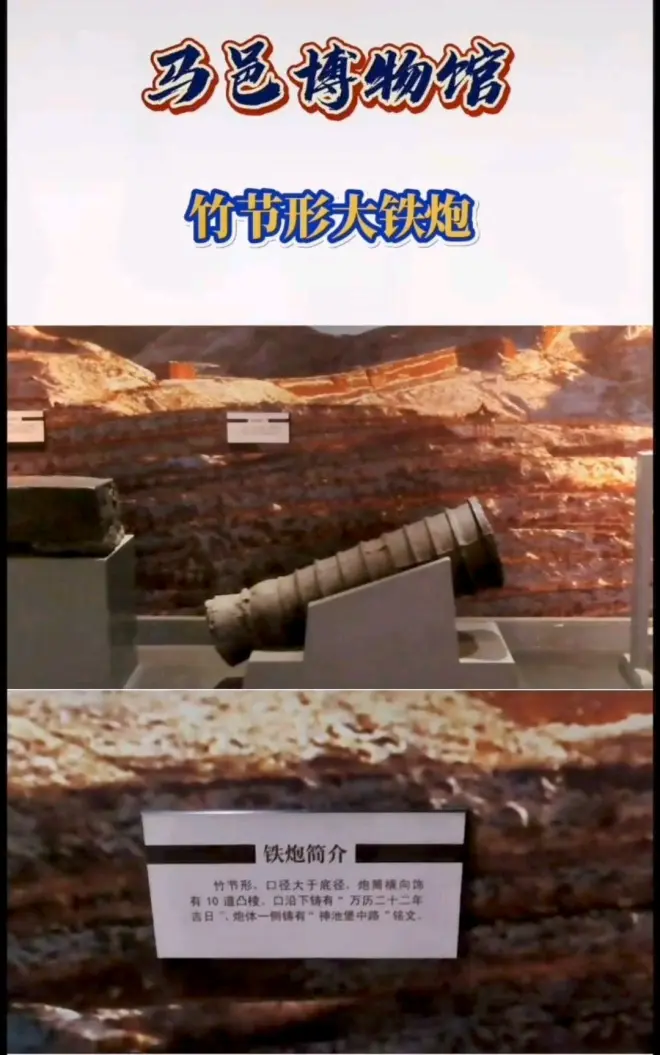

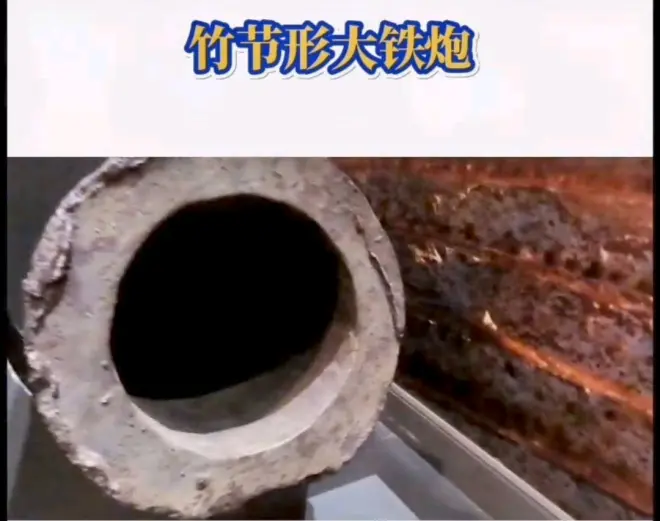

山西马邑博物馆保存的万历二十二年,宁武府下辖宁武道神池堡制造的铸铁将军炮。

该铁炮是80年代在明长城脚下出土,火炮全身几乎无锈蚀,炮膛光滑,就口倍径和膛壁厚度来看,应是一种射石炮。

河南省新乡市长垣县数字博物馆保存的明初矮将军铁炮

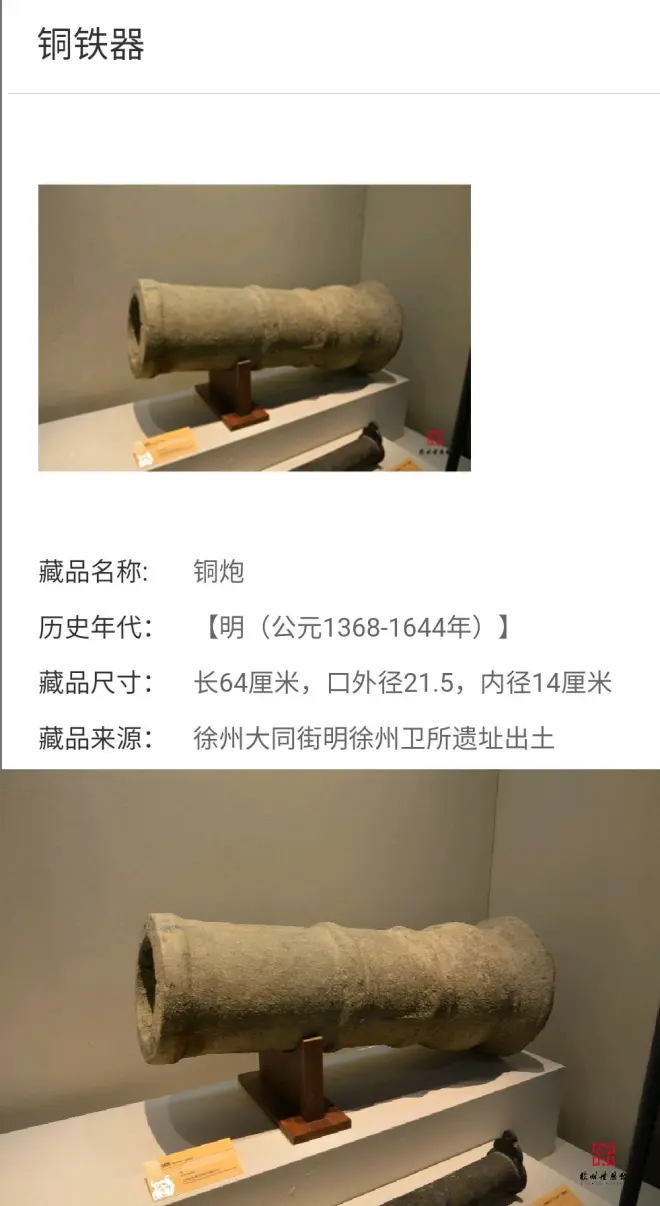

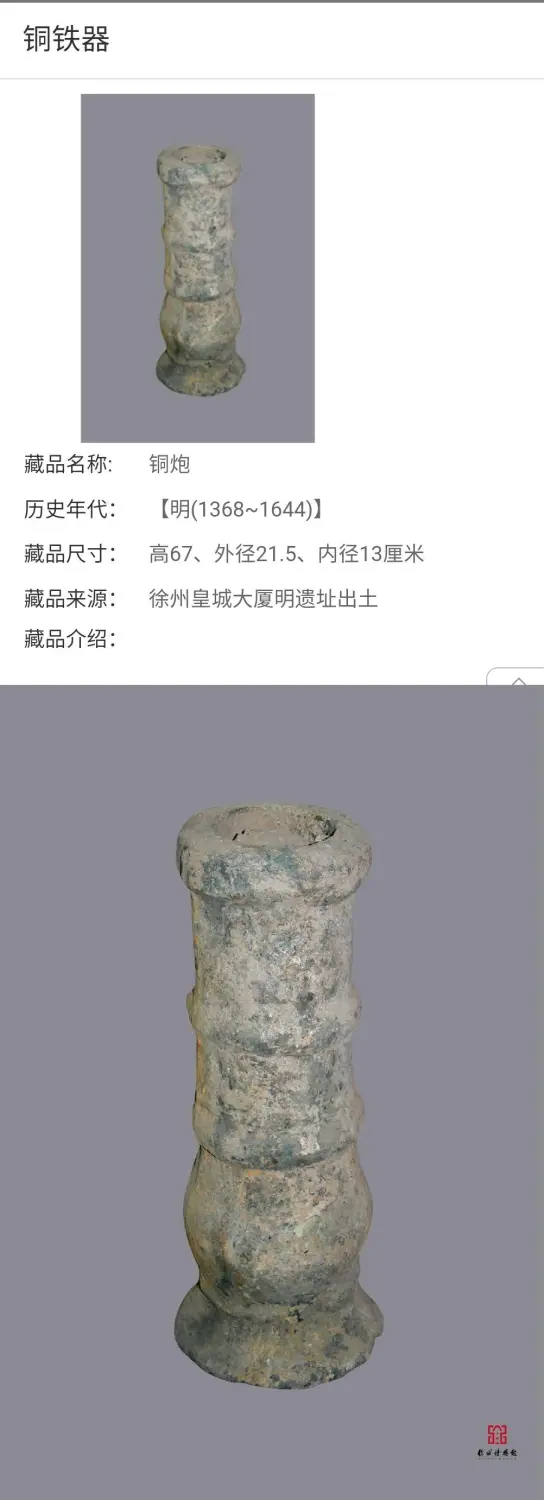

徐州博物馆保存的明前中期的铸铜矮将军炮,长67厘米,口径13厘米

出土于徐州卫遗址,炮口还有未发射的石弹。

丰西榆树庄所存同类型铸铁矮将军炮

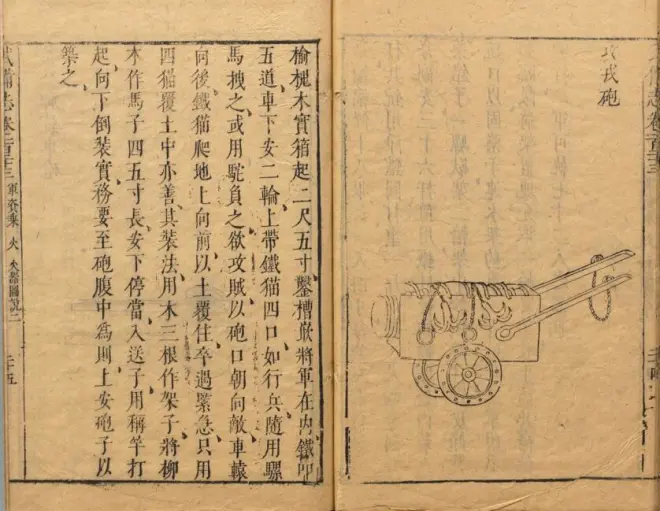

这类无炮耳的将军炮,基本是使用开槽整体嵌入式炮车。同时期西方的射石炮也是经常采用这类炮车。 《武备志》 榆槐木实箱起二尺五寸,凿槽嵌将军在内,铁叩五道,车下安两轮,上带铁猫四口。如行兵随用骡马拽之,或用驼负之。欲攻贼,以砲口朝向敌,车辕向后,铁猫爬地上向前,以土覆住,卒遇紧急,只用四猫覆土中亦善

万历中后期锻铁将军炮

关于中国锻铁炮的出现时间,根据明人的说法是万历十三年(1585年)由直隶永平兵备按察司副使叶梦熊所造,但是早在嘉靖二十三年(1544年),巡抚山西的曾铣也曾制造过数量庞大的小型锻铁炮。再往前,根据《刘壮襄公奏议》的记载,嘉靖二十年(1541年)前,北方就出现了熟铁的佛郎机炮,相较于生铁铸造炮来说,锻铁炮为百炼钢,更加轻薄、坚固、耐用,而且可以做的很长,之后便在北方大量推广制造。 万历二十五年,副总兵王鸣鹤曾言 “夫火器之用,无间古今,无间攻守,其种实多。如发熕,即神机、大将军、二将军、三将军,威猛无敌,破敌可成血路,攻城可使立碎,古惟铜铁铸成者,自广东叶军门始以熟铁打造,较铸者远矣”。

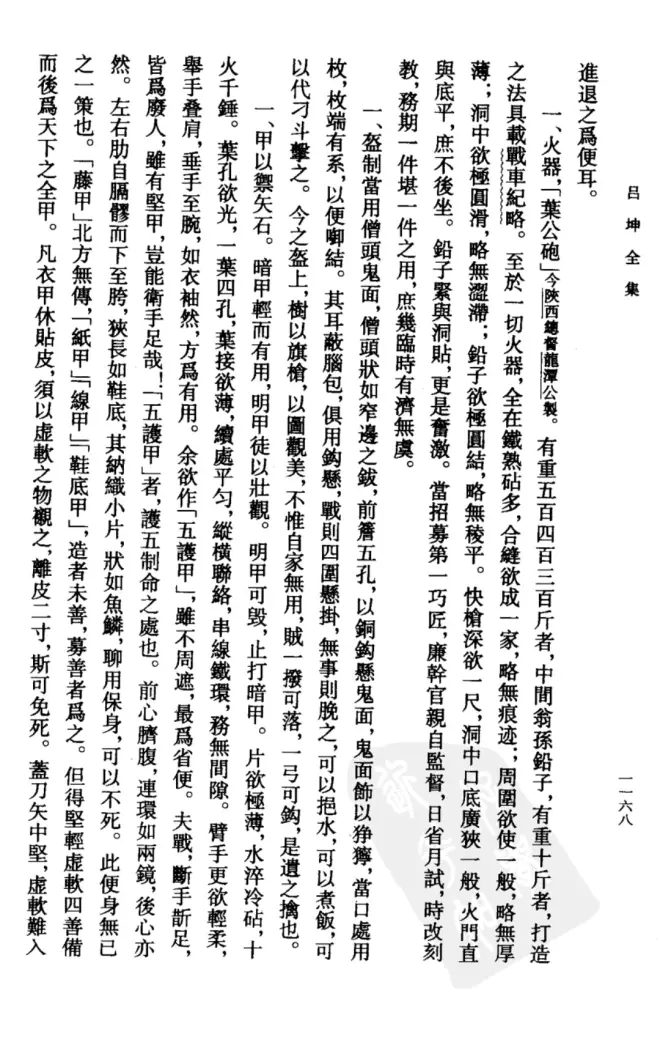

《吕坤全集》所载万历前中期的山西巡抚吕坤亦言: “叶公炮,今陕西总督龙潭叶公制,有重五百、四百、三百斤者,中间翁孙铅子,有重十斤者,大造之法具载《战车纪略》。至于一切火器,全在熟铁砧多,合缝欲成一家,略无痕迹,周围欲使一般。略无厚薄,洞中欲极圆滑,略无涩滞”。

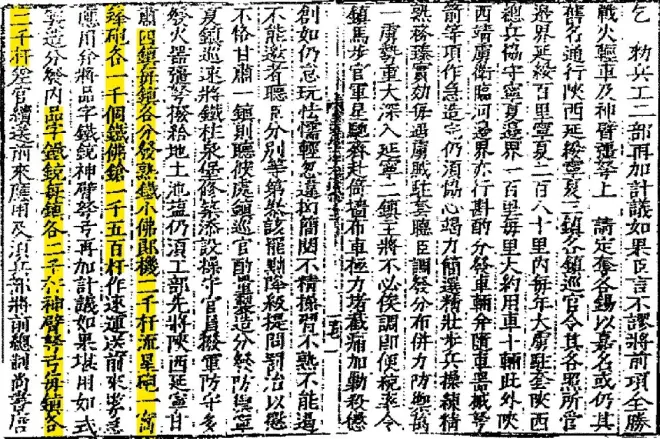

嘉靖十五年(1536年),担任总制三边军务的刘天和,在设计的车营中,给每辆战车装备了一门熟铁小佛郎机炮,火炮由工部兵仗局调拨。

《皇明经济文录》 刘天和计划在陕西、甘肃、宁夏、延绥四镇装备的火器有,每镇各发熟铁小佛郎机二千杆,(佛郎机)流星炮和一窝锋炮各一千门、铁佛枪(或许是手持的马上佛郎机)一千五百杆、三眼品字铳每镇二千杆。外加神臂弩每镇二千杆 合计熟铁小佛郎机八千杆、流星炮四千杆、一窝锋炮四千杆、铁佛枪六千杆、三眼铳八千杆。

《世宗实录》所载嘉靖十五年9月29日,兵仗局准调拨给刘天和第一批熟铁小佛郎机三千八百门。旋风铜炮三千门。

嘉靖十六年正月18日,兵仗局再发铜铁佛郎机二千五百门。

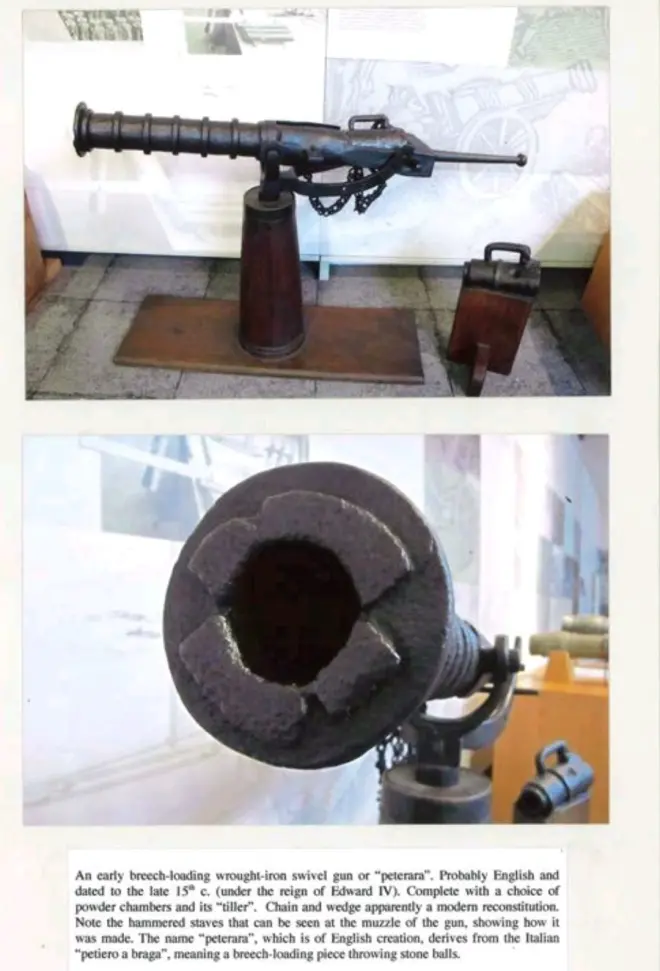

相较于西方,中国的锻铁炮的起步要晚一百多年,但是二者在结构上还是有明显不同,西方的大型锻铁炮多为木桶结构,就是由铁条和无数的铁箍圈扎而成,优势是口径可以拼接的很大,炮身很长,但是气密性不好且结构不稳固。

15世纪晚期的英国锻铁佛郎机,工艺结构可以当做当时欧洲锻铁炮的范例,这类火炮的区别无非是内层铁条的数量不同。

一门印度1620年的巨型锻铁射石炮,口径150㎜,由于炮口处理粗劣,使得我们能够更加直观的看到炮管内部拼接的铁条以及炮管外部众多的铁箍。

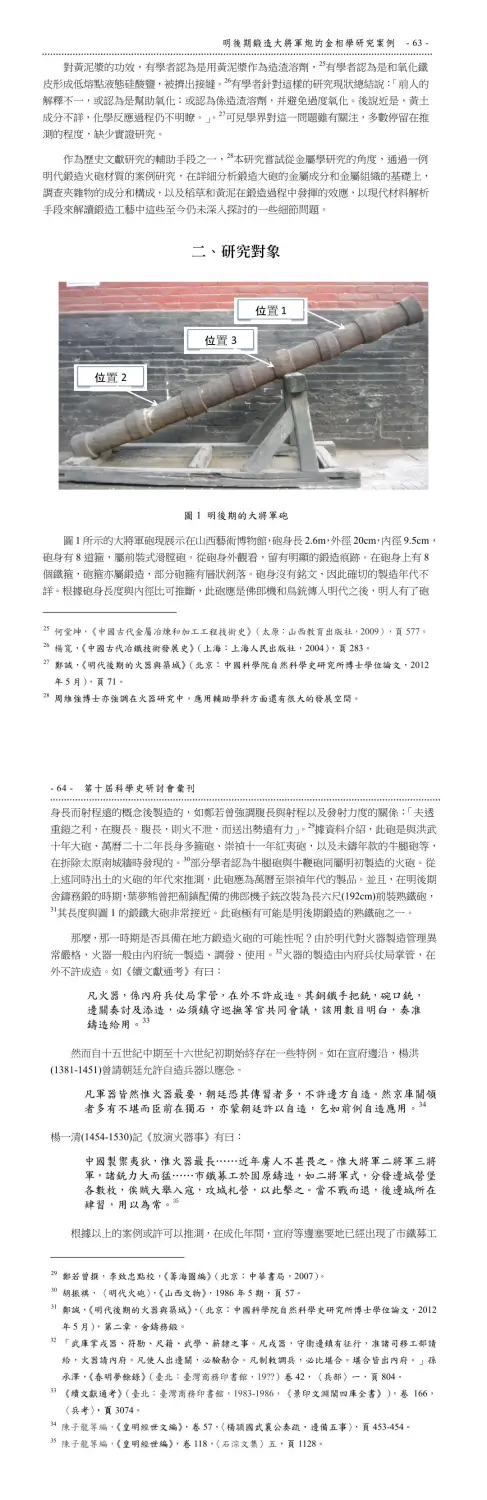

而中国明清时期的锻铁炮与上述欧洲的锻铁炮不同,结构上均为层层相包的笋壳结构,工艺是类似鸟铳的铳管的做法,后面我会详细讲解。在结构上比木桶构造的锻铁炮更加强固,缺陷就是受到手工技术的限制,炮体无法做的很大,口径很少有超过15㎝的,但是机动性挺好,明清两朝都会将该类火炮作为野战炮使用。 这类火炮的炮箍只是起到加强炮身稳定性的作用,无论是现代的结构应力测试还是根据明朝人的说法,有炮箍无非是“徒增斤两,无益实用”,于是便在明末出现了去掉炮箍的威远炮。

保安堡出土的明万历铭文将军炮 (赵庆阳供)目前无炮耳的一门已经丢失 。

甘肃出土的明代大神炮,长122厘米,内口径11厘米,重量大约为400斤。

《武备要略》卷十四中关于锻铁炮的制造方法: ①把生铁冶炼成熟铁,最好是采用木炭冶炼的闽铁,其次用煤炭冶炼的晋铁,含硫化物比较高,生铁会很脆。然后把生铁冶炼七八次,生铁损耗率一般在百分之七十左右。 ②冶炼好的熟铁由数人反复敲打上万次,直到锻打成铁板,然后再敲成一有四分之一弧度的“卷”,亦或者锻打成两个半弧的卷。类似瓦片的形状,再由二卷或四卷锻打合成一个圆筒。 ③重复这种步骤,打成多个铁筒。然后再把铁筒末端烧红变软后,一节节拼接捶打在一起,然后再冷锻修正炮型,强化炮身强度,如果遇到有缝隙的地方,需要使用烧到红软的铁条去缜补。一般一个圆筒的长度在三四十公分,需要多长的炮管就锻打多少筒。 ④打磨炮身,直到磨到光亮可照人影,接着用锉刀把前后搓平整。然后用铁绳穿过炮膛,前后拉扯,把炮膛打磨平滑,直到看不出筒与筒之间锻接痕迹为止,然后再锻打拼接出炮尾(底)最后再开火门孔。 ⑤炮箍的多少看需求,没有炮箍的称之为光素体。一门将军炮需要十名工人制作四十天。

关于熟铁炮的功效,清朝将官也很有感触,例如骆秉章在《委绅监造炮位片》中描述了造熟炮的具体措施。他上奏说: 查有绅士候选同知直隶州黄冕,前在甘肃监制炮械出力,经前署督臣林则徐保奏,嗣因咸丰二年贼犯长沙,臣委该绅监造熟铁炮位,炮身轻而膛口大、击远有准,长沙守城之炮多出其手,实为行军利器。但制熟铁炮工价比较铸生铁炮费多而工迟,盖生铁一铸可成,熟铁必百炼而始得也。臣初意调龚振麟,原望其早到开铸,得炮多而经费省,今既不能前来,正恐炮成而无可用、徒耽时日,而所费又觉虚糜。现仍令黄冕一面多设炉座,一面劝捐经费、即日兴办,冀可以速补迟。 《骆文忠公奏议》

锻铁炮的优势就在于熟铁材质打造的火炮由于是百炼钢,故而轻便解释,炮膛薄而膛口大,轻炮可以发射大弹。 咸丰三年八月十三日,骆秉章、张亮基等会奏的《奏报遵筹船炮情形并请敕拨银两摺》,详尽叙述了对水师组织、船炮设置等设想,并附上了《改造战船配拨炮位兵勇章程》和《李防御熟悉水师,请调来楚验视战船片》骆秉章指出,在斤两相同的情况下,锻造的熟铁炮管所能装填的火药量是生铁炮管的一倍,且还没有炸裂的问题。 铁炮不及铜炮,铸生铁炮不如制熟铁炮,斤重相同、而熟铁炮食药可多至一倍,无炸裂之虞,且体质轻便,施之于船尤宜。惟熟铁炮打造费工,刻难集事……臣骆秉章亦饬省局委员一体赶紧打造……又火药制作极精,亦可多收一倍之力。

《海国图志》卷八十七中介绍了黄冕的轻炮制造之法,熟铁炮之所以炮轻而能发射大炮弹,无非是铁经百炼,五斤熟铁才能炼成一斤造炮所用之精铁,所造之炮膛薄而坚韧,故轻便耐用,一百斤多斤者便能抵得上千斤重的生铁炮。

明朝中后期出现的一二三等锻铁将军炮基本都是在叶公炮上发展而来,这类将军炮一直到明末,形制方面都没有什么大的改变,但是体型却在不断增加。 而且这种火炮用途广,型号多,可作为守城炮、野战炮、攻城炮。 万历十六年(1588年)李成梁在平定叶赫女真叛乱中,使用新式战车和叶梦熊所造神炮来攻城拔寨颇为有利。此战的成功为叶公神炮(锻铁将军炮)的推广奠定了基础。(顾养谦《顾司马奏议》卷十四)  《神宗实录》卷二百四十五所载,万历二十年二月15日,叶梦熊在甘镇督造大神炮一千门,每门12两白银 ○发太僕寺及经略存留马价共银一万二千两,与甘镇领造大神砲一千御虏,具从甘肃廵撫叶梦熊請也。

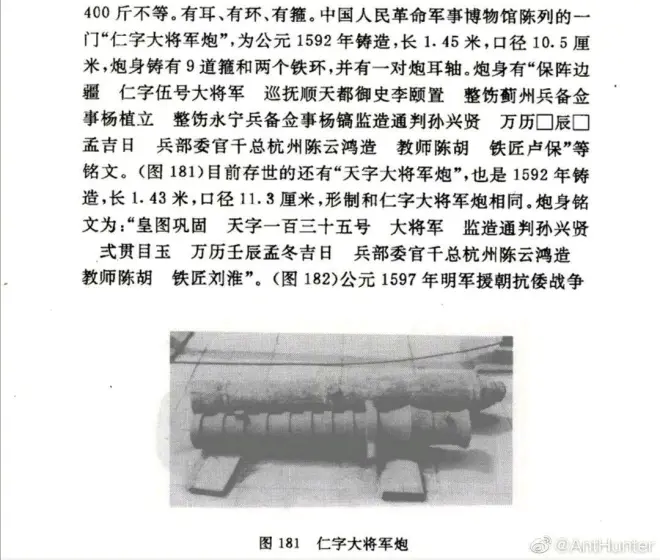

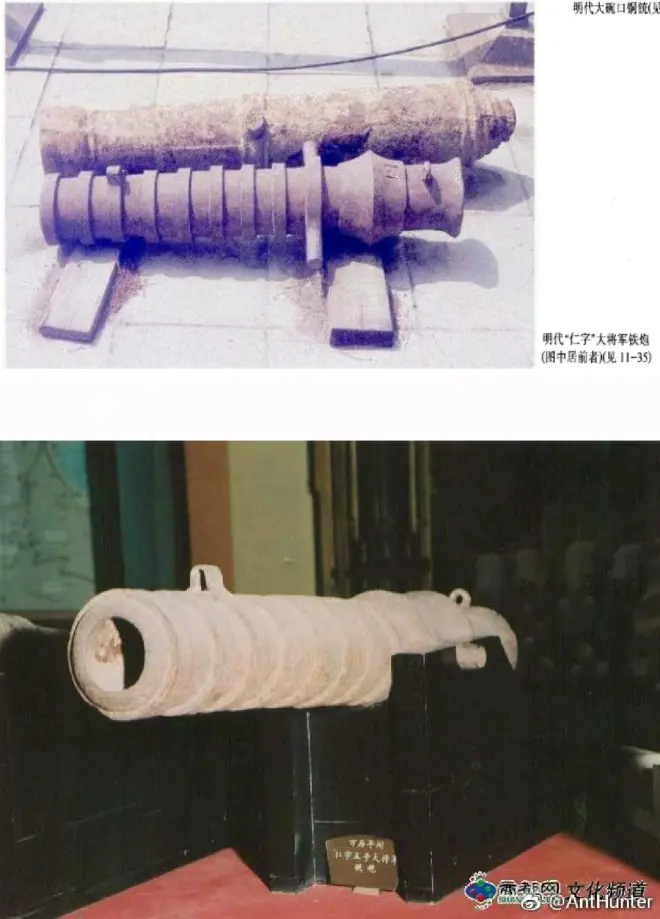

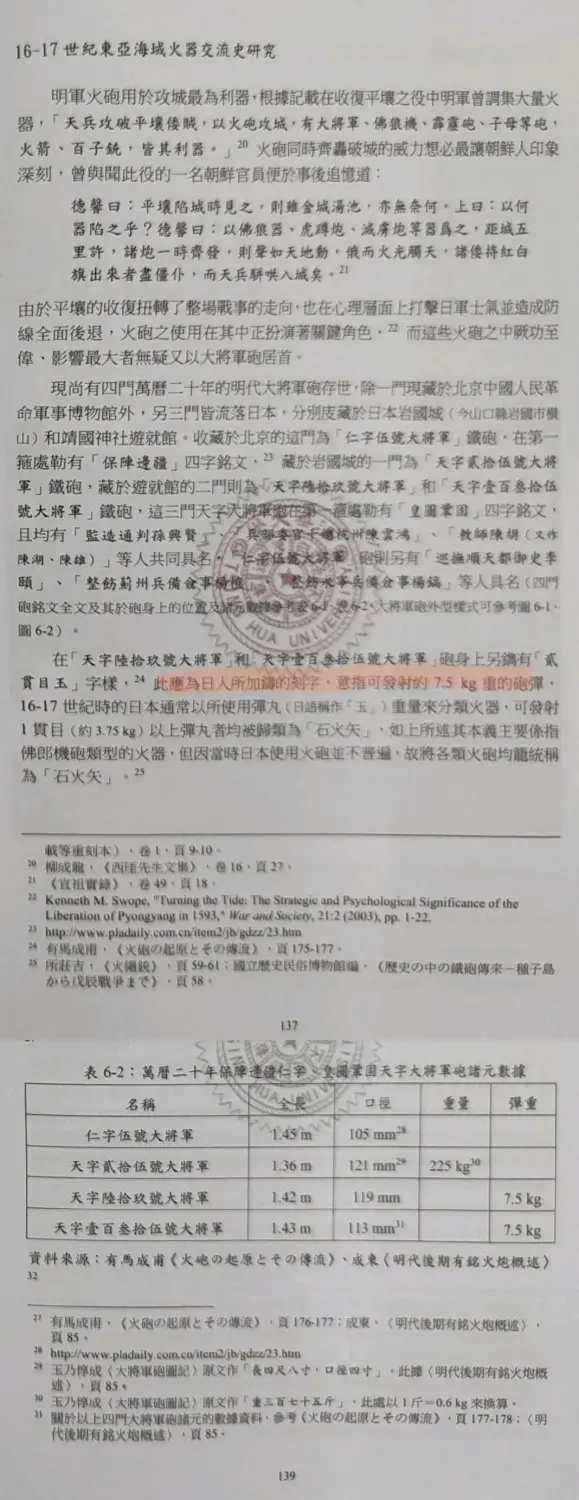

该炮的样式可以参考万历二十年(1592年)的天字将军炮和仁字将军炮。天字将军炮和仁字将军炮。这些炮在当时属于中国的中大型火炮,而到了明末,面对关外咄咄逼人的后金叛军,原本的轻型锻铁炮已经不够用了,于是出现了很多放大加长版,例如熊廷弼搞的锻铁灭虏炮极大者就达到三百余斤。

《16-17世纪东亚海域火器交流史研究》一文,引用了保存在日本遊就馆保存的万历朝鲜战争中缴获的明军将军炮的资料,火炮全重在四百斤左右,长度140㎝,口径11.5㎝左右,依据日本加刻的铭文可知,这些炮被日本缴获后,用以发射“二贯目玉”的铅弹,合约现在的15斤。而同等的铸铁炮得差不多一二千斤才能办到。这类炮正是由于具有轻便耐用、利于行军、不易炸膛,威力较大的优点,才能在北方推广的如此顺利。

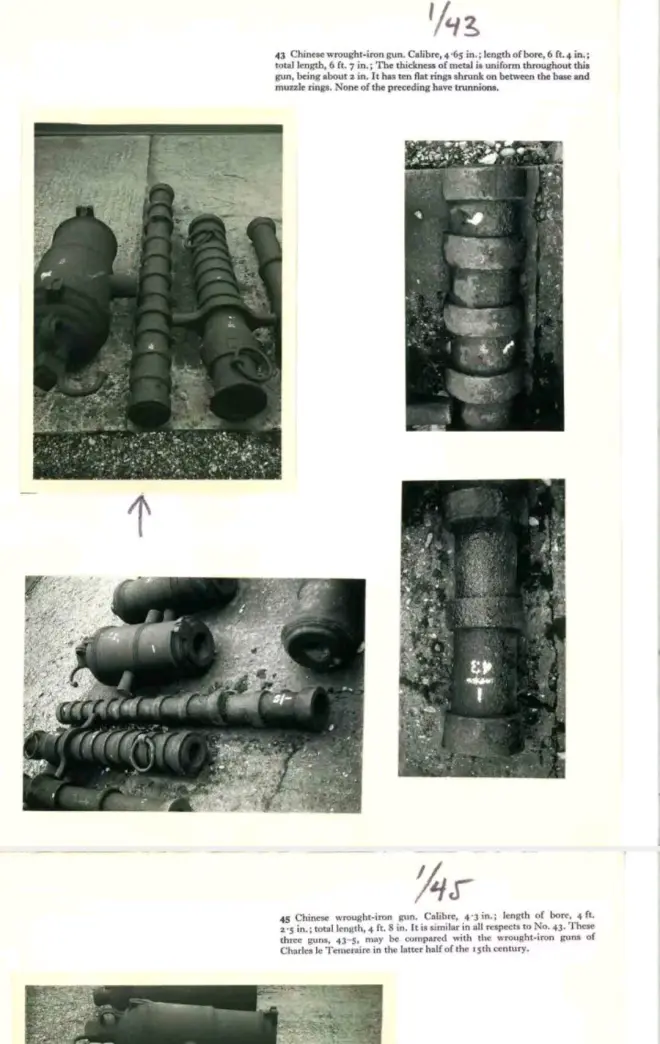

英国军械博物馆里的三种在鸦片战争中缴获的明代将军炮。 带炮耳的大将军长4英尺8英寸,口径4.3英寸 无炮耳的将军炮长6英尺7英寸,口径4.65英寸

带提环的便是万历时期援朝版的锻铁将军炮

尚书复原的叶公炮炮车,火炮为万历二十年将军炮。

到了万历后期,更为巨大的锻铁炮不断涌现,就目前已知的实物和史料上看,已经出现了1000市斤级别的,也就合约现在的1200斤。连带着的二三等将军炮也应该在原有的基础上有所增大,重量应该在大型灭虏炮之上。 《清穆宗实录》卷之一百六十九:同治五年二月15日。一门参与平定同治回乱的万历年千斤熟铁将军炮。

居庸关南北券城保存的明代十六世纪中后期流行的锻铁将军炮,炮长为1.08米、1.5米、1.7米,1.79米,炮口口径8厘米、14厘米、14厘米、15厘米。

山海关长城博物馆里的明代大将军炮

这门大将军炮的炮口上端带有可以安装准星的槽位。

明末长管锻铁炮,全长260㎝,口径9.5㎝

发熕炮

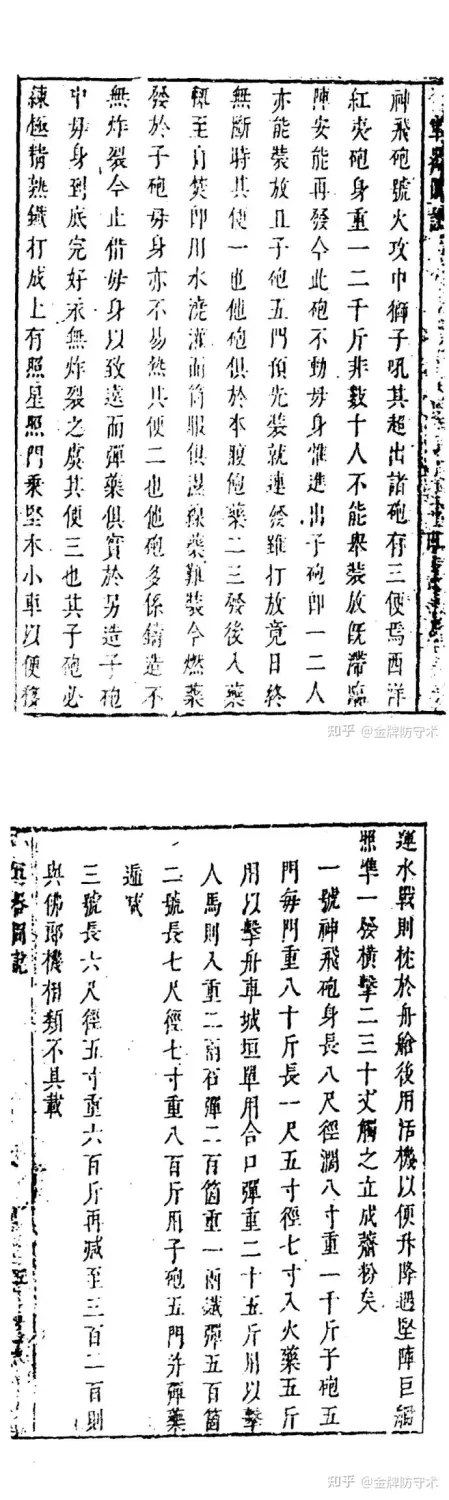

《武备集要》所载大发熕的相关资料:

发熕:大者重千余斤,长度差不多一丈,而小者重量也有四五百斤。大者用药一二斗(一二十斤),铅弹大于升(二十斤以上)。可用石弹或者铅弹。

根据郑诚《明清火器史丛考》中引用的《戎事汇纂》的记载 一号大铜发熕重一千斤,长六尺(约190㎝) 二号铜发熕重五百斤,长五尺(约160㎝) 三号铜发熕重三百斤,长四尺(约130㎝) 根据《筹海图编》的记载,五百斤铜发熕用铅弹4明斤。以五百斤发熕炮为例,土铅的密度若按11g/cm³计算,炮弹直径约为7.5㎝,这种射石炮一般游隙距会大一些,故而除去游隙距,火炮内口径大概在8.5-9㎝;由于明代中期的铅弹多为铅包铁材质,如果是铅包铁弹,炮弹直径约为8㎝,除去游隙距,火炮内口径大概在9㎝~9.5㎝。火炮倍径约15~17

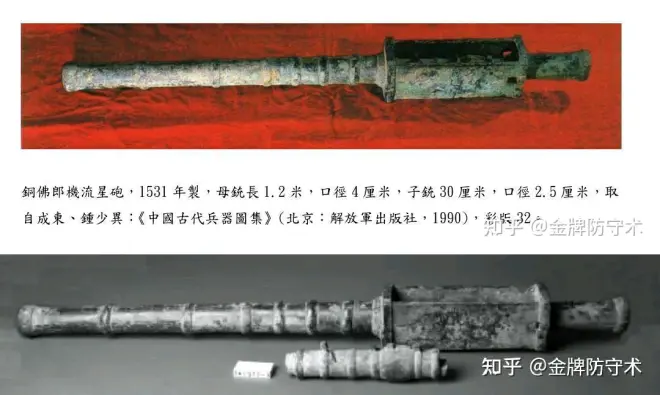

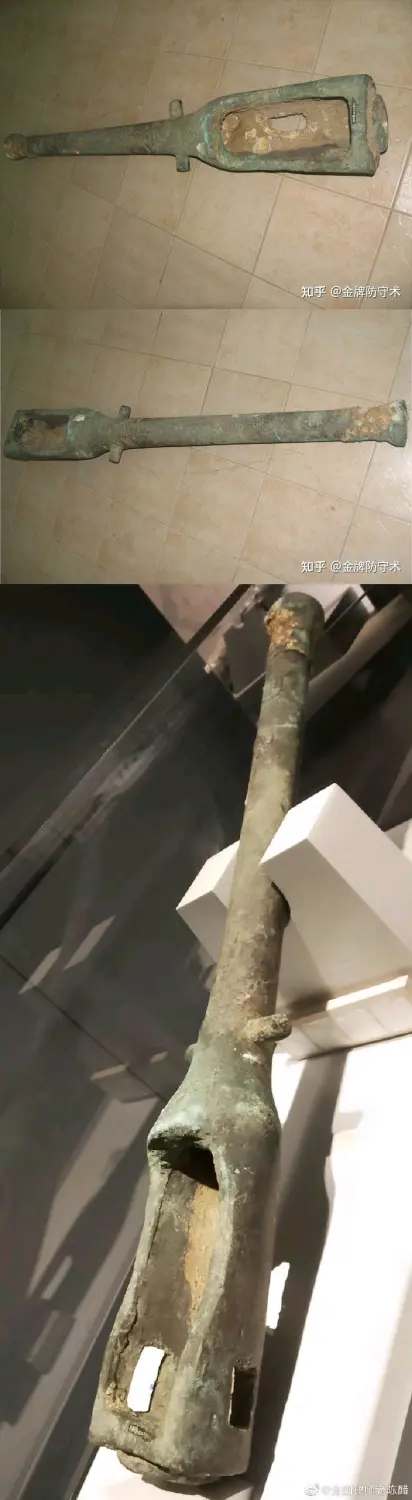

佛郎机炮

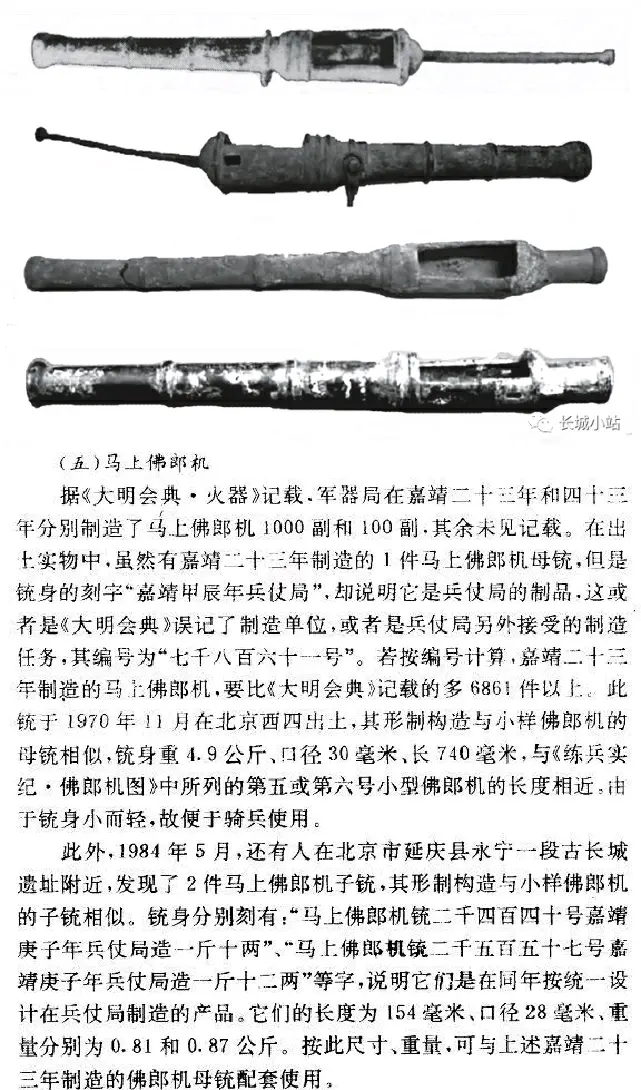

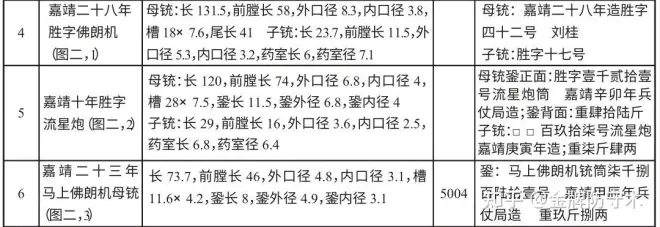

马上铜佛郎机炮由于是模具铸造的产物,在嘉靖时期批量制造颇多,就现有铭文来看,生产数量至少有数万件之多。 兰州市博物馆,明嘉靖十六年马上佛郎机,长73.2厘米,重4.738千克,兰州市榆中县出土。炮身铭文“马上佛郎机铜铳筒七百六十号 嘉靖丁酉年兵仗局造重九斤”

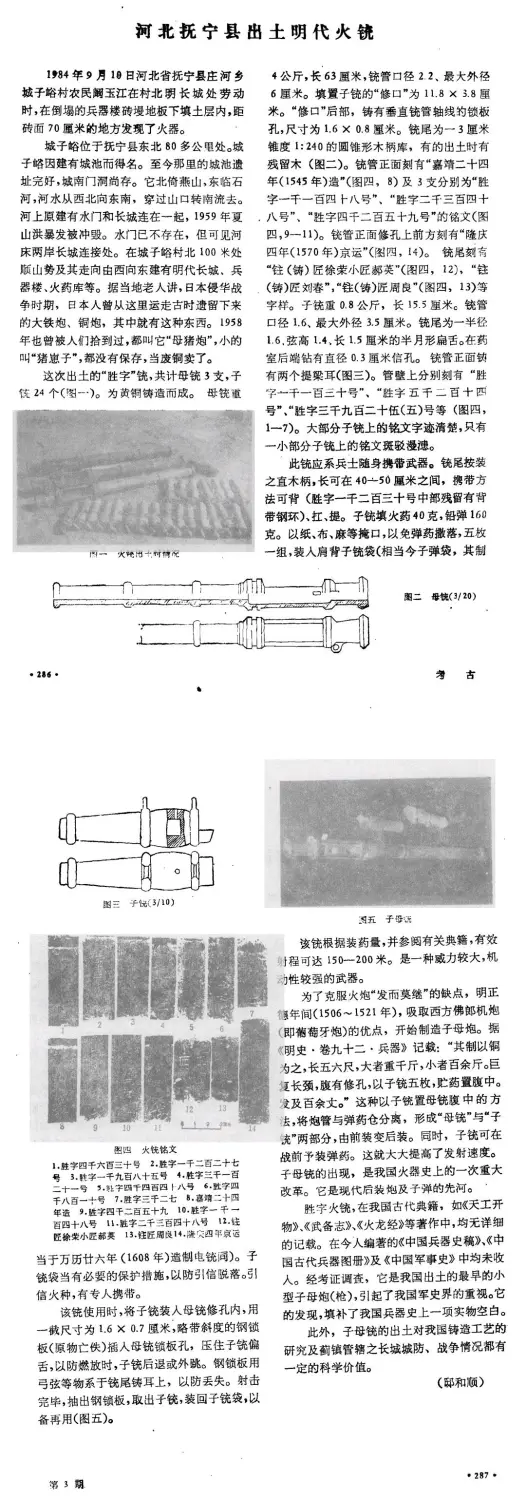

河北抚宁出土的胜字马上佛郎机,最大铭文为“四千二百五十九号”,炮长63厘米,子铳口径1.6厘米。

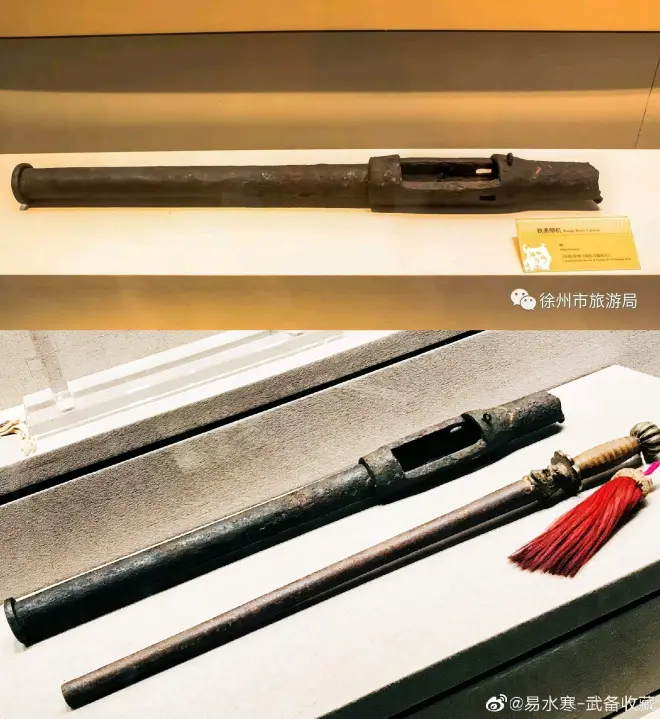

徐州博物馆保存的徐州卫出土明代锻造熟铁的马上佛郎机,长度与铜质相仿。

德胜门箭楼古代钱币博物馆,明代铜佛朗机,铸有炮耳,应该类似回旋炮。

北京军博嘉靖十年流星炮

在手铳基础上变更的子铳

徐州博物馆,明代徐州卫遗址出土铜佛郎机 长108厘米,宽26.5厘米,铳槽长24.2厘米,宽12.7厘米。

延庆博物馆,明嘉靖二十二年佛郎机中样铜镇筒

黄崖关长城博物馆,明嘉靖二十三年佛郎机中样铜镇筒

首都博物馆,嘉靖二十二年胜字号铜佛郎机,不带尾柄长91厘米,口径4厘米,子铳长23厘米,口径3.5厘米。

海宁市博物馆馆藏嘉靖二十七年铜佛郎机

首都博物馆,明嘉靖二十八年胜字号佛郎机。尺寸与上面那门大致相同。

居庸关长城博物馆,铜佛郎机

椒江博物馆收藏的佛朗机母铳。嘉靖三十九年造,母铳身管细长,口径较小,长度为1.47米,外径10.5厘米,口内径3.5厘米,铳身配有准星、照门。可以使用3两的铅弹。

南京城墙博物馆,万历六年铜佛郎机。炮长约1.5米,尾柄残长0.2米,全长1.7米。铳身两侧各有一个炮耳,可将铳身置于城墙垛口的支架上,便于调整射击角度,后部开有长形孔槽,用来装填弹药。铳身共有3处铭文,分别刻有“万历六年造”“钱十一号”“铜匠易文秀”等铭文。

镇海口海防历史纪念馆,明代万历佛郎机炮,炮管有残裂和弯曲变形

海南省博物馆,明代佛郎机铜炮,尾部铁杆和子炮已缺失,长162厘米,外口径15厘米,重150千克。

国家海洋博物馆,明代佛郎机

广东一私立博物馆收藏的两门明代铜佛郎机炮,全长2.85米、口径6.5厘米、重1200斤。

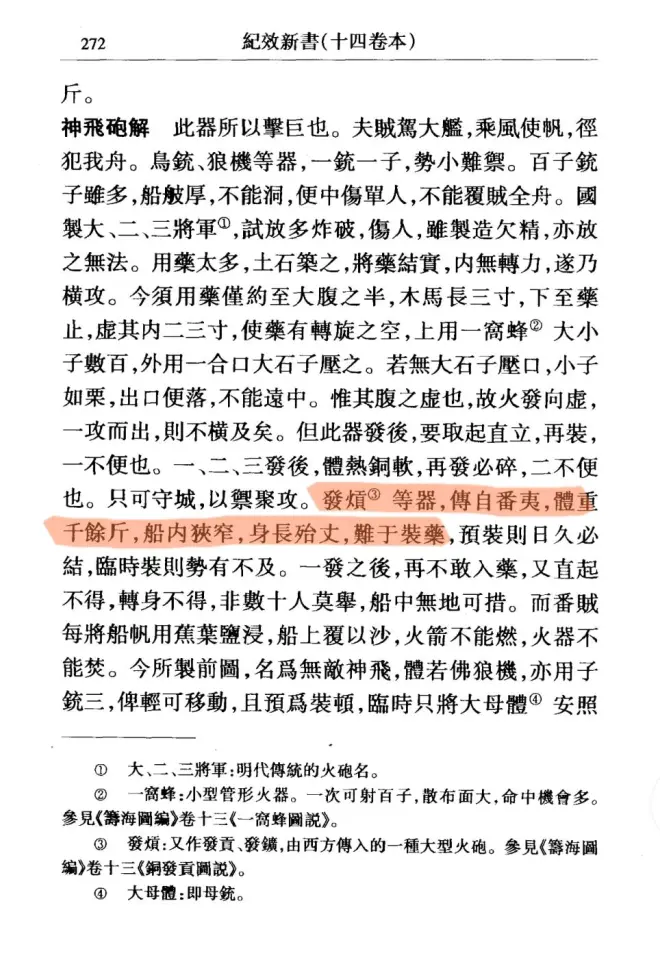

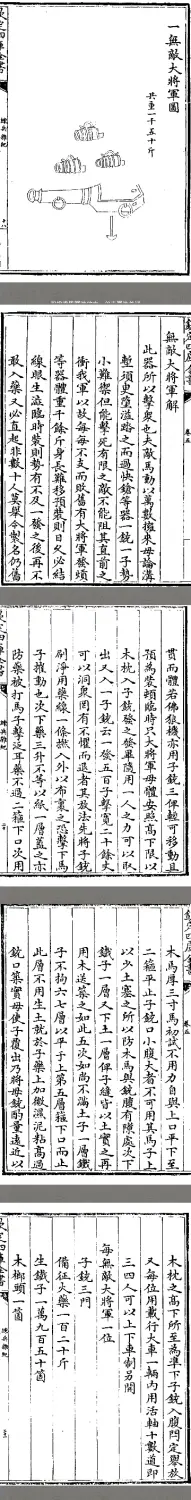

《四镇三关志》和《练兵实纪》中的无敌大将军炮实际就是《纪效新书》十四卷本中神飞炮的北方版本。 南方的神飞炮,母铳最大的有一千斤(约合现在的1190斤)子铳八十斤(约合现在的95斤) 《纪效新书》 “神飞炮三号,母铳大者一千斤,次者八百斤,三号六百斤。子铳大者八十斤,其它两式依次减杀……水战则枕于舟舱,后用活机以便升降。遇坚阵巨船,照准一发,横击二三十丈,触之立成齑粉矣。”

一号船应备无敌神飞炮两门,子炮六门,每发火药装六斤,共计十八发。合口大石弹一发,重量不详,参考《军器图说》石弹应该重5明斤或8明斤,备十八发,小铁弹每发装两百丸,每丸重一两(重12.5明斤)。炮弹每发总重17.5明斤(约合现在的16斤)火炮口径应该在14.5厘米左右。

北方的无敌大将军炮全重也有一千零五十斤,子铳的重量应该就是五十斤(约合现在的60斤),母铳一千斤(约合现在的1190斤)。不用压口大弹,只使用木马子加几百枚小铁子的打法,以此来提升弹丸的覆盖面积。

明末《军器图说》里的神飞炮,其各项尺寸参数比戚继光记载的更为详细。火炮规格样式与隆万时期的神飞炮并无太多区别,只不过口径更大,装弹更重。 《军器图说》里指出,神飞炮吸取了红夷炮口径大,身管长的特点,融入了佛郎机可预先装填子铳的优势,节省了红夷炮使用后需要清洗炮管的的步骤。由于是后装炮,气密性不好,导致射程不如红夷炮。 一号神飞炮:长八尺,直径八寸,重一千斤。子炮五门,每门重八十斤(炼到极精的熟铁锻造而成,约合现在的95斤),长一尺五寸(48厘米),直径七寸(22.5厘米)火炮倍径约16。 这里涉及到两个问题,如果要攻坚和击沉战船,会用单枚重二十五斤(约和现在的30斤)的合口炮弹(可能是铅弹亦或者铁弹。而如果是石弹,那就太大了,必不可能) 如果是铅弹,密度按11.3g/cm³计算,铅弹直径约13.5厘米,子炮口径约在14.5厘米。熟铁子铳膛壁厚度在4厘米。火炮倍径约16。 如果用铁弹,密度按7.2g/cm³计算,铁弹直径约16厘米。子炮口径17厘米,熟铁子铳膛壁厚度在2.75厘米。火炮倍径约14。 以上两种口径对于锻铁材质子铳来说均合适。 如果口径是14.5厘米,石头的密度按2.6g/cm³计算,那么用石弹重5明斤。如果口径是17厘米,那么用石弹重8.4明斤。 如果要对阵打人马,则用二两重石弹二百个(共重24明斤)或者一两重铁弹五百个(共重30明斤)发射散弹应该是得预先装塞木马子。装药量为五斤。 二号神飞炮:长七尺,径七寸,重八百斤,子炮五门。弹药按一号神飞炮用量递减。 三号神飞炮:长六尺,径五寸,重六百斤,子炮五门。(为最小型号)