行业报告丨医疗器械:出海水到渠成,空间大有可为

原创 | 文BFT机器人

01 国产医疗器械为什么要出海?

1.1 国际化是海外巨头普遍的成长路径

横向看,当前海外医疗器械龙头国际化水平较高,国内提升空间巨大。以2021为例,美敦力、强生、丹纳赫等海外医疗器械龙头国际化水平平均为54%,其中不乏部分企业超过60%的海外占比,主要是因为海外巨头一直坚持以国际化为导向,从而能受益于全球医疗器械市场的扩容。

相比之下,目前迈瑞医疗、联影医疗等为首的国内医疗器械龙头公司的国际化水平还有待提升,以2021年为例,国内龙头器械公司海外收入平均占比为28%,提升空间巨大。

纵向看,从90年代以来,海外医疗器械龙头国际化水平逐渐提升。

根据一些上市时间较早的美股医疗器械公司历史数据,从90年代以来,海外器械龙头的国际化水平总体呈现逐年提升的态势,美国器械龙头尤其明显,其中雅培从1990年的23.7%提升到2021年的61.4%,美敦力从2005年的32.5%提升到2021年49.1%,丹纳赫从1992年的10.3%提升到2021年的61.7%,反映出近30年来医疗器械全球化的趋势较为确定,而美国器械龙头普遍抓住机遇实现从美国器械龙头到全球器械龙头的升级。

国际化是海外巨头普遍的成长路径。国际化布局能够打开成长空间,降低单一市场风险,是海外成熟器械龙头的必由之路。

1.2 国内医疗器械市场面临诸多控费政策,海外市场价格体系较为稳定

国内医疗器械市场面临诸多控费。2020年以来,以“国采+省级联盟“模式为主导的带量采购广泛开展,国内医疗器械市场面临较大的控费压力,从已公布中选结果及降幅看,平均降幅为66.1%,品种以冠脉介入类、骨科类、人工晶体等高值耗材为主。

海外市场价格体系较为稳定。

与国内相比,海外医疗器械市场产品价格总体稳定,部分创新产品随着更新迭代单价甚至略有提升。高值耗材领域,以TAVR为例,爱德华的Sapien系列单价在美国市场较为稳定,从2011年上市以来,基本维持3.25万美元的单价,考虑到非美国市场出厂(欧洲市场)定价较低一些,全球均价总体上处于2.5~3万美元之间。

设备领域,参考直觉外科,其达芬奇手术机器人系统均价初期均价80万美元左右,后续随着产品更迭均价有所提升,2015年以来,基本稳定在150万美元左右,也较为稳定。总体上而言,海外市场购买方以商业保险为主,不存在国内单一支付方模式,价格体系也较为稳定。

1.3 海外市场空间广阔

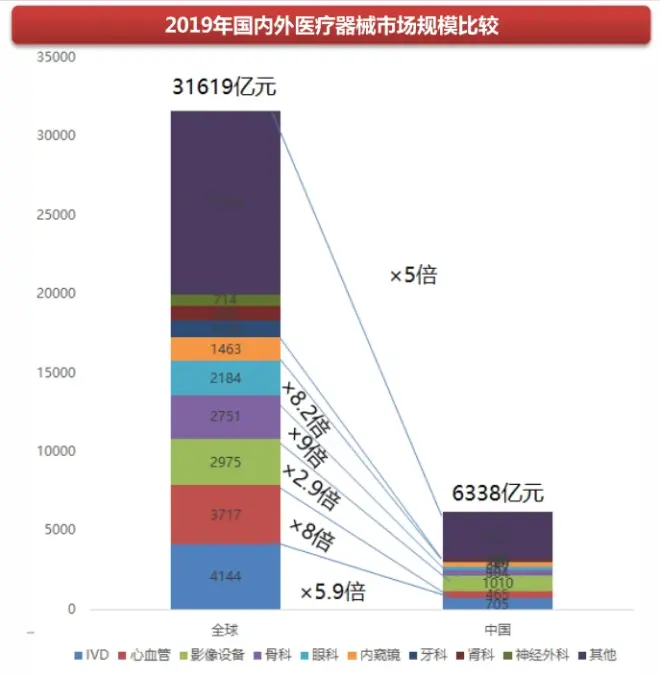

全球医疗器械超过3.2万元(4517亿美元),为国内5倍。2019年国内医疗器械为6338亿元,虽然仍有提升空间,但相比全球体量仍较小,国内企业如果能够出海面向全球市场,可及空间将扩大5倍。

主要医疗器械赛道出海的可及空间扩容3-9倍。细分领域看,国内外市场空间差距约3-9倍,其中骨科空间差距9倍,眼科和心血管空间差距8倍,影像差距2.9倍。

全球器械市场主要由美国(43.5%)、欧州(27.3%)贡献,而两地总人口不到10亿,以中国为主的亚太市场、以及拉美、中东、非洲等发展国家市场,整体占比约30%,但人口超过70亿,预计后续发展中国家增速快于发达市场,国内器械出海进可攻发达市场,退可守发展中国家市场。

02 能不能出海?

2.1 海外市场分析:研发、注册、生产等政策环节类似,但难度不一

注册环节的各国规则较为类似,但执行看难度有较大区别,FDA 拿证难度较高(EUA较为容易一些),CE 较低(后续趋严),发展中国家普遍容易。

2.2 海外市场销售体系分析:发达国家和发展中国家存在较大差别

相比之下,发达国家的销售体系与国内市场销售体系存在较大的差别。

主要有:直销占比较高;GPO、IDN模式广泛运用,且存在进入壁垒;售后服务要求高,因此国产器械进入发达国家市场难度较高,而发展中国家销售模式和国内极为类似,和国产企业本身国内销售经验的兼容性很高。

GPO和IDN模式的比较

GPO(Group Purchasing Organizations)集团采购组织:

主要目标就是为采购者(主要是医院等机构)同供货商(厂家、经销商等)进行价格谈判,从而为采购者节约成本,GPO组织自己也能从供应商那里赚取管理费,根据 Definitive Healthcare 的数据,近84% 的医院是 GPO 成员。

与直接采购相比,GPO在总体采购花费上平均为每家医院节省10%~ 15%,在医疗器械方面平均节省为10%~ 18%,平均而言,医院通过 GPO 购买时支付的费用减少了 13%。这些折扣在 2018 年总共节省了 341 亿美元。根据美国审计总署(GAO)2010年调查的数据,全美GPO平均收取的管理费为1.22%-2.25%。

IDN(Integrated Delivery Networks)综合交付网络

是医疗机构横向整合的结果。某些医院没有加入GPO组织,但是自己形成一个联盟。资源一方面可以共享,另外一方面也可以由“盟主”去跟厂家进行价格谈判。根据 Definitive Healthcare 的数据,大约76% 的医院是 IDN 成员。

2.3 国产器械技术水平提升,品质达到发达国家要求

国内创新器械成果突出:2014年以来,随着政策利导、鼓励创新,国产器械创新实力大幅提升,创新成果逐步凸显。2014 ~2021 年,国家药监局共批准 134 个创新医疗器械(国产占大头),其中2021年批准35个,较2020年的26个增加34.6%。

此外,根据《国家药品监督管理局 2021 年度医疗器械注册工作报告》,2021年共收到创新医疗器械特别审批申请 249 项,比 2020 年增加 26.4%,其中 62 项获准进入特别审查程序,收到优先申请 41 项,比 2020 年增加 46. 3%,其中 14 项获准优先审批。

国产多个器械产品品质与进口产品“实质等效”,510K批文数量大幅增加。2015年以来,越来越多的国产器械龙头获得美国FDA的器械510K批文,代表国产器械品种逐渐达到发达国家要求。

2.4 国内性价比优势明显

国内医疗器械企业和国外同行相比,在性能相同、价格更低的基础上,企业端仍普遍具备更好的盈利能力。

以飞利浦和迈瑞医疗相比,毛利率端,迈瑞医疗近三年在65%左右,而飞利浦在40-45%左右,主要差别不在材料费用占比,而是人工(相差10pp+)、制造费用(相差10pp+)。费用端国外比国内高接近10pp,管理费用和研发费用率比较接近,主要在销售费用率上有差别(和销售模式有关)。最终营业利润率上,飞利浦为5~10%,迈瑞为35%+,相差巨大。

03 哪些品类出海更容易?

3.1 国产器械不同细分赛道国际化率的情况

目前国内器械出海已经初见成果:低值耗材>设备>IVD>高值耗材

疫情三年出海加速:在疫情背景下,国产器械的性价比得到全球认可,有望开启出海浪潮。近年来国产器械龙头不断推行国际化战略,目前国际化率普遍在30~40%,从增速看,近三年复合增速平均在50%左右(部分公司有疫情增量)。

3.2 新阶段出海产品高端升级,疫情加速出海渠道扩张

从海关披露的中国医疗器械出口数据看,中国器械出海大致分为三个阶段:

2001-2008年:加入世贸后,出海爆发增长,该阶段主要以一些壁垒低的产品为主,如低值耗材、低端设备;

2009-2015年:金融危机后,出海逐渐降速,迎来承压阶段;

2016年-至今:国产器械实现高端升级,同时借助2020年疫情的渠道扩张契机,器械出海实现加速发展。

3.3 依靠OEM模式,低值耗材已成世界工厂

低值耗材板块是出海最为成熟的领域,主要因为:技术达标,国内低值耗材技术标准能够满足发达国家标准;成本优势,人力、供应链优势导致国内出海价格便宜,但由于海外低值耗材渠道基本被Medline等龙头垄断,国内以贴牌为主。该模式具备较强的持续性(大客户不会轻易更换供应商)

低值耗材出海比例普遍较高,后续催化剂主要关注:大客户订单增量、成本控制、基数因素、供求导致价格变化、汇率变动等。

3.4 设备出海有迹可循,核心在零部件自主化

医疗设备板块是出海较为成熟的领域,主要因为:

部分设备技术达到高端水平,如超声、监护、家用设备等;

制造优势,人力、供应链优势导致设备股性价比突出,一般国内企业通过经销模式+直销模式在海外以自有品牌销售。

2020年疫情期间海外采购抗疫产品(监护、呼吸、DR等)导致国内企业渠道增加,渠道红利存在。

核心零部件自主化尤为关键:在部分高端设备领域(如影像、手术机器人、基因测序、内镜等)出海比例较低,主要因为核心零部件未能自主化,无法体现出供应链优势。如超声设备领域,由于产业链完全自主可控,出海水到渠成。

3.5 借疫情契机, IVD国际化水到渠成

目前IVD出海难度较大,不同层级市场表现不一。

在发达市场,国产在POCT、新冠检测等领域能够进入部分国家,而在实验室检测领域比较难进入,主要在于不能提供有竞争力的TLA流水线产品,未来随着技术和渠道突破,有望切入发达国家,当前看时机未到。在发展中国家,靠经销商模式能够逐渐切入,且近年来表现较好。

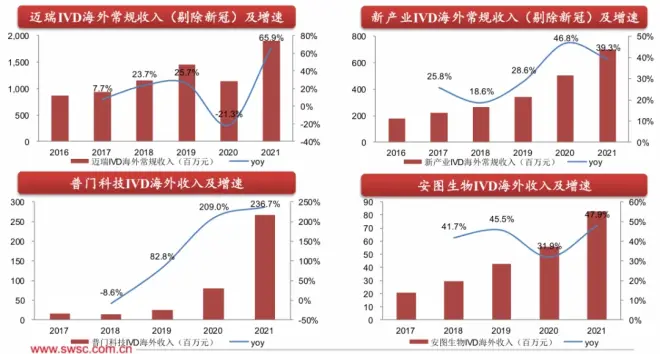

新冠疫情以来, IVD公司不管是新冠检测产品(核酸、抗原)还是常规试剂(如发光),海外渠道实现大幅扩张,后续出海有望持续受益。

主要化学发光公司常规业务出海情况:

高值耗材出海难度大,注重临床价值提升。

高值耗材出海难度大,未来潜力巨大。设备采购主要由医院采购决定,较为注重性价比,而相比之下,高值耗材的使用主要由临床医生决定,企业需要对医生进行培训,积累足够临床数据,而国产企业大部分不具备在海外开展学术支撑的能力,纯粹依靠经销商很难做好高值耗材的国际化。随着国产企业在国内市场逐渐取代进口份额,未来挖掘海外市场潜力成为必然选择。

04 结语国际化是海外巨头普遍的成长路径。

从90年代以来,海外医疗器械龙头国际化水平逐渐提升,以2021年为例,美敦力、强生、丹纳赫等巨头国际化水平平均为54%,相比之下,国内龙头器械公司海外收入平均占比为28%,提升空间巨大。一方面,当前国内医疗器械市场面临诸多控费政策,海外市场价格体系较为稳定;另一方面,全球医疗器械超过3.2万元(4517亿美元),国内企业如果能够出海面向全球市场,可及空间将扩容3-9倍,因此国内器械国际化浪潮将持续推进。

国内器械企业凭借近年来对海外法规和销售模式的理解,叠加产品技术水平提升和性价比突出,国内企业出海水道渠成。

海外主流市场器械注册环节的规则较为类似,但执行看难度有较大区别,FDA 拿证难度较高,CE次之,发展中国家普遍容易。从销售模式看,发达国家的销售体系与国内市场销售体系存在较大的差别,主要体现为:直销占比较高;GPO、IDN模式广泛运用,且存在进入壁垒;售后服务要求高,因此国产器械进入发达国家市场难度较高,而发展中国家销售模式和国内极为类似,和国产企业本身国内销售经验的兼容性很高。

2014年以来,随着国内政策利导、鼓励创新,国产器械技术水平提升,品质达到发达国家要求,且凭借毛利率优势(国内人工和制造费用较低)和费用优势(国内销售费用率较低),国产器械凭借性价比,出海水道渠成。

目前出海初见成效,未来空间大有可为。

从目前看,国内器械出海已经初见成果,出海比例从高到低分别为低值耗材>设备>IVD>高值耗材,其中疫情三年加速出海渠道扩张,未来高端产品有望实现出海。具体来看:依靠OEM模式,低值耗材已成世界工厂;设备出海有迹可循,核心在零部件自主化;借疫情契机,IVD国际化水到渠成;高值耗材出海难度大,注重临床价值提升。

从美股看,医疗器械行业大牛股辈出,成功国际化的成长股有望享有高估值。

近20年来,美股市值超过50亿美元的医疗标的,涨幅前20名有9家医疗器械标的,占比45%,主要因为由于器械不存在专利悬崖,产品生命周期较长,故大牛股辈出。通过复盘,一般处于起步期(收入高增长,利润不稳定)常用PS估值,成长期(高成长,净利率较稳定)用PE估值。

更多精彩内容请关注公众号:BFT机器人

本文为原创文章,版权归BFT机器人所有,如需转载请与我们联系。若您对该文章内容有任何疑问,请与我们联系,将及时回应。