中级宏观经济学(1)——经济数据

GDP

GDP的定义

GDP,即国内生产总值,衡量给定时期的经济内生产的所有最终产品和服务的市场价值。

这里有几个重要的点,我们一个一个看:

给定时期

当企业生产出一种产品,但当期没有卖出去,此产品会被计入GDP,但其是被算在企业的“存货投资”中;

而在企业卖出存货时,当期的GDP不会改变,这一点有两种理解方法:

简单来说,这些存货在生产出来的时候已经被计入GDP一次了,如果卖出时再计入明显不合道理;

更复杂一点的逻辑是,在存货被卖出的时候,毫无疑问,消费确实增加了——但是,企业的存货也减少了,因此,消费者的正支出与企业的负支出相抵消,不影响GDP。

其生产不在给定时期内的物品的交易,比如二手物品的交易,就不会被计入GDP;

这里还涉及到一个比较复杂的存货问题:

经济内

GNP,即国民生产总值,衡量给定时期国民赚取的总收入;

回到刚才的例子,中国境内的美国企业的产出肯定算中国GDP的一部分,但不是中国GNP的一部分;反过来说,在美国的中国企业的产出算中国的GNP和美国的GDP,但不是中国GDP的一部分。

这个点主要是界定了GDP包括的范围。

以中国为例,中国国境线内一切“该时期生产的所有…的市场价值”都是中国GDP的一部分,不管生产的企业是中国的企业还是美国的企业。

在这里可以拉出GNP来做一个对比:

最终

在这个过程中,我创造的GDP只有最终产品,即汽车的2万元,而不是3万元。

因为,如果按3万来计算的话,只要买了我汽车的人,在车上做了点不花钱的小改装,再把它以3万元卖出去——整个过程的GDP就变成了6万,而如果接手这台车的下一个人继续这样干…

GDP就会如滚雪球般飞速增大,但实际上的产品只是一台经过爆改的车而已。这样计算出来的GDP就没有意义了。

最终这两个字就是为了避免GDP的重复计算。

比如说,我购买了1万元的零件,造出了台汽车,2万元卖掉。

市场价值

政府提供的公共服务,警察、消防等——这些服务以它们的成本,即公务人员的工资等计入GDP;

住房:对于租房的人来说,GDP很明显就是他们交的租金;而对于住在自己房子里的人来说,统计部门假设他们“向自己租了房子”,并估计一个他们房子的市场租金,计入GDP中;

家庭内的产品和服务:比如自己种的菜、自己煮的饭,为了简化计算,这些也不被纳入GDP

地下经济:一些经济活动不被政府所知,比如贩毒,或者你随便请了一个人帮你清理草坪——既然政府不知道,它们也自然不会被计入GDP。

既然住自己的房子变成了“向自己租房”,你可能会假设任何拥有任何像房子一样的耐用品都会被算入GDP,比如,拥有一台车被当成“向自己租车”,并以估计的租车价计入GDP。然而实际上,为了计算方便,它们并不被计入GDP;

一个经济体中,必然会生产各种各样不同的产品和服务,它们的数量是不能直接相加的,1个苹果+1台汽车该等于什么?

因此,我们使用不同产品和服务的共同尺度:价格(值)来计算GDP。

但是,有些产品和服务是没有市场价格的,因为它们不在市场上销售:

实际与名义GDP

我们需要实际GDP的理由很简单,想象这样一个情景:

今年相比去年,所有产品的价格上升了100%,而产品数量不变。

如果仅看名义GDP,今年的GDP相比去年翻了一倍。但我们知道,产出根本就没有增加,GDP的增加仅仅是由价格的增加导致的。

在这种时候,看名义GDP就没用了,我们需要引入实际GDP:

将去年作为基年,去年的产品价格就是基年价格;

用基年价格和今年的产出算出的,就是今年的实际GDP;

这样算出来的结果,就会是今年相对去年,实际GDP没有变化,而这才符合现实。

而有了实际GDP,我们就能计算GDP平减指数:

GDP平减指数=名义GDP/实际GDP

稍微变一下这个式子:

名义GDP=GDP平减指数*实际GDP

我们就能发现,名义GDP被分成了两部分:一部分衡量价格(GDP平减指数),一部分衡量产量(实际GDP)。

GDP的算法

回顾一下GDP的定义:给定时期的经济内生产的所有最终产品和服务的市场价值。

市场价值,有买有卖才叫市场嘛,那我们只要知道了总支出,或者总收入(前面那一大串限定条件就不带了,之后不会再说明),就知道了GDP。这就是支出法和收入法。

我们重点来看支出法:

总支出可以被分为四个部分:

在说明净出口之前,先要明确一点:上面的三项中,是包括对进口产品、服务的购买的。

但这样就产生了问题:从GDP的定义中我们知道,外国生产的东西是肯定不能算到GDP里的。可是,上面三项又包含了进口。这不就产生矛盾了吗?

净出口NX的存在,正是为了解决这个矛盾。

比如,普通消费者购买一台进口车;企业购买一台进口设备;军队购买一台进口战机——这些都会被分别算在上面的三项中。

净出口=出口-进口

净出口中(-进口)这个部分,刚好可以把上面三项中进口的部分抵消;

而(出口)这个部分,则能把上面三项中没有包含的,在本国生产而被出口到外国的产品和服务,补了进来。

即政府购买的物品和服务;

不包括转移支出:转移支付只是钱的转手,不包括产品和服务的生产

这里的投资和日常生活中的投资不同,是指“资本的创造”。

什么是“资本”?简单来理解,就是可以被投入到未来生产中的东西。

什么是“创造”?就是指一种从无到有的过程,而非在不同人之间转手的过程。

可以参考下面这个例子:

消费非常简单,不讲;

消费C

投资I

政府购买G

净出口NX

最后,我们用Y代表GDP,就能得到:

Y=C+I+G+NX

这个等式被称为国民收入核算恒等式。

CPI、GDP平减指数、PCE平减指数

CPI

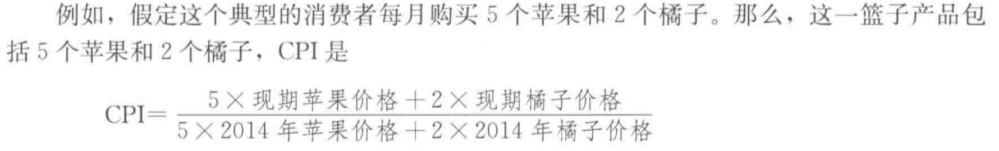

CPI,即消费者价格指数,是一个典型消费者所购买的一篮子产品与服务今年价格与基年价格的比值。

为什么是“典型消费者所购买的一篮子产品与服务”呢?因为不同产品在人们的消费组合中所占的比重是不一样的:大多数人可能5年才买一辆车,但他一天就需要吃1个苹果。如果“价格指数”只是将车的价格和苹果的价格做简单的平均,其会严重夸大车的价格变化对人们消费水平的影响。

接下来提供一个例子,方便更直观地理解CPI:

相对地,在CPI之外,还有PPI,即生产者价格指数。顾名思义,它与CPI的不同在于其衡量的是企业面临的价格水平,那么在计算它时用到的”篮子“就会和CPI有很大不同。比如,生铁的价格变动会影响PPI,而不会影响CPI。(但注意,这仅仅是短期内的情况,长期来看PPI的变动会传导到CPI上)

CPI与GDP平减指数

这两个指标都是用来衡量价格水平的,但它们有三个不同:

GDP平减指数衡量的是所有产品的价格水平,而CPI仅衡量消费者购买的产品。这个点和上面PPI那边是一样的,不做展开;

GDP平减指数仅衡量国内生产的产品的价格指数,而CPI衡量的范围会包括进口产品。这个很好理解,也不展开了;

这是最重要,也是最难以说明的一点,让我举个例子:

PCE平减指数,其实就是把GDP中的消费那部分单独拉出来算。因此,它既像CPI——因为只衡量消费者面临的价格水平,并且包括进口品;又像GDP平减指数——因为那个”篮子“是即时变动的。

(所以,PCE平减指数是一种帕式指数。)

还记得替代效应吧?在苹果价格上升后,人们会倾向于购买其他水果,比如橙子,来替代苹果。换句话说,苹果在人们消费组合中的权重下降了。但是,在CPI的计算中,”篮子“不会改变。因此,CPI高估了苹果价格上升的影响;

与CPI相反,GDP平减指数倒是可以反映出橙子对苹果的替代(这个道理太浅显了,就不讲了),但同时,它反映不了替代可能带来的消费者福利的减少。(比如,你并不喜欢橙子,只是因为苹果变贵而被迫换成橙子的)

(用一篮子固定产品计算的价格指数,如CPI,叫”拉式指数“,而用一篮子可变产品计算的,如GDP平减指数,叫”帕式指数“。)

我们假设苹果的价格上升;

这时,CPI和GDP平减指数都会上升,但它们上升的幅度是不一样的,且都没有精准地反映价格水平的变化:

既然CPI和GDP平减指数一个容易高估,一个容易低估(通胀),那就很难不让人去尝试发明一个它们的混合体,来更好地反映价格水平。这就是所谓的PCE平减指数:

CPI对通胀的高估

上面提到了CPI高估通胀的一个原因,即替代效应。再来看看其他两个:

新产品出现:当新产品进入市场时,消费者手中的货币实际上升值了,也就是价格水平降低了,但CPI却体现不出来。

回想国际经济学中关于汇率决定的内容;

影响货币需求的一个重要因素是这种货币的流动性。流动性高,在同样的利率下对该种货币的需求会更高,进而其币值会更高。

而其能买到的产品越多,就可以说一种货币的流动性就越好。

对于”货币实际升值“的解释:

失业率

这部分的内容真的很无聊,略。

写在最后

本文基于曼昆《宏观经济学》(第九版)第二章整理而成。

上学期国际经济学课程的笔记整理令我收益良多,因此这学期不出意外,也会在中宏这门课上继续同样的操作。若有条件,会拓展到其他课程中,比如金融学。

本章内容只是热身,新内容很少,模型更是一个没有,因此没动力和能力去给它做得很到位。之后应该会慢慢进入正轨。

不排除之后更换教材的可能性。