2015 列岛纵断2!10日日本铁道旅!|D4-4| 名古屋 JR东海磁悬浮铁道馆(下)

第四日(四)名古屋 JR东海磁悬浮铁道馆(下)

继续参观各类新干线车辆,位于展览馆正中的是这辆0系新干线,世界高速铁道的开端。

0系“doctor yellow”,轨道综合检测车,为新干线几十年以来的安全运营以及不断发展提供重要的保障,现在0系“doctor yellow”仍有一组在台湾高速铁道服役(2015年10月时点),这也是最后一组线上运营的0系新干线。

新干线刚刚推出的时候设很正式的餐车(照片中为100系),看上去是非常豪华的享受,不过随着新干线的不断提速以及生活节奏的加快,餐车早已取消,很多列车甚至已经取消了车上的便当贩卖(只提供轻食、零食),Kodama号以及一部分Hikari号连小推车都没有了。

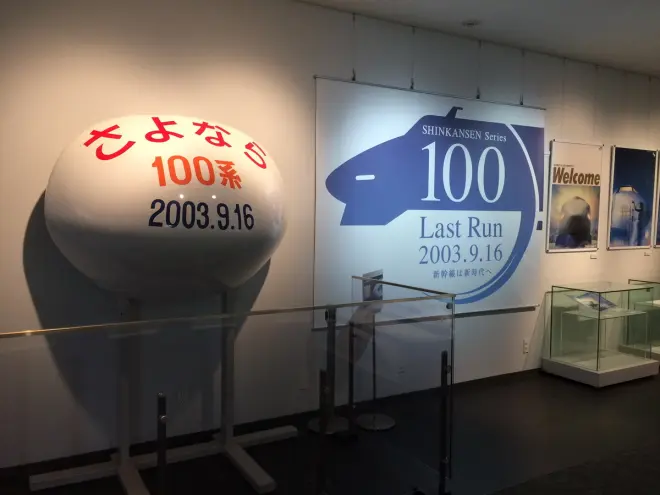

随着时代的进步,经典的100系终于在2003年完成了历史使命。

新干线的未来——中央磁悬浮新干线!这个展区从磁悬浮原理、车辆特点、磁悬浮列车历史、中央磁悬浮新干线的建设等方面介绍了连接东京与名古屋、大阪的中央磁悬浮新干线。预计2027年投入运营之后,东京到名古屋只需40分钟,到新大阪只需67分钟。这不仅仅是经济方面的考量,日本政府更希望中央新干线能像1964年东海道新干线投入运营时那样,以世界运营速度最快的列车宣示其国家地位。第一代磁悬浮列车取名为L0系,正是当年0系列车的传承。

山梨新干线试验线的介绍

为了进行各项试验,JR东海先行建设了42.8公里的山梨试验线,之后将成为中央磁悬浮新干线正式线路的一部分,在这条线路上已经进行了大量的试验,包括已经开始的载客试运行。在展室之中也有个L0系的客室模型,能够亲身坐进去体验一下磁悬浮列车的搭乘感受,时间大约是10分钟,会播放磁悬浮列车的相关介绍以及山梨试验线真实的窗景(虽然绝大多数都是隧道。。。)。体验的时候才知道,和上海不同,日本的磁悬浮列车是有胶轮的,从0加速到约160km/h的过程都是通过胶轮行驶,之后才开始悬浮,进站停车的过程则相反。至于搭乘感受的部分,我觉得只是个模拟器的话也没什么说服力就是了。。。不过倒是蛮有意思的。(此部分影片因为版权关系,博物馆明示不可拍照。)

L0系的模型,按一下按钮就会浮起来走行。

到了公布N700系模拟驾驶抽选的时间,果然没选上,那么就继续参观。

博物馆一层大概走了一遍,之后前往二层的资料室和小放映厅。二层也设置了可以展望铁道馆全景的展望台。

二层的小放映厅每天滚动播放东海道新干线的纪录片,一共有5集,每集一个多小时。正在播放的这一集叫做《东海道本线既有线提速及新干线诞生》。

正如之前看到的《东海道物语》展览所讲,日本战前研发的“弹丸列车”以及在满洲的试作品“亚细亚”号,所强调的都是通过高性能机车实现更快的牵引速度,而这也是20世纪中叶铁道界的普遍观点:“动车组只适用于通勤,不适用于高速、长途的运行形态。”这一思路也指导着日本铁道在来线的不断提速,包括东海道本线特急“燕”恢复战前东京大阪8小时抵达,也是通过高性能的C62蒸汽机车在高等级线路上运营实现的。

但这个思路在1955年,十河信二就任国铁总裁,任命岛秀雄为国铁技师长之后有了根本的转变。

岛秀雄认为动车组不应当仅仅局限于通勤,而是同样可以做到快速、高效的长途运营,而且相比机辆模式有着更大的发展空间。战后随着日本车辆工业的发展,无论国铁还是各家私铁,都在动车组上应用了很多新技术,经典之作就是小田急3000SE,这一动车是小田急高速化取向的动车组,但在小田急的线路上无法发挥性能,于是其冲高试验是在国铁的东海道本线完成的,实现了145km/h的高速。

这一冲高试验的成功,确定“东海道本线上,动车组高性能运转的可能性”。之后就是国铁研制出当时日本最先进的151系电动车组,投入东海道本线东京与大阪之间特急Kodama号的运营,东京到大阪旅行时间压缩到7小时(后进一步提速到6小时30分),东京大阪间做到一日往返。

正如当年日鲜满支联络运输催生了日本弹丸列车的计划,战后的经济高速发展也让新干线的计划逐渐浮上水面。1957年的一次学术会议,主题是“东京到大阪跑进3小时的可能性”,这次会议正式确定日本的新干线计划将从纸面走向实地,而且这个“3小时”必须通过革命性的高速铁道系统实现。车辆方面,在151系Kodama成功的基础之上,岛秀雄继续负责新干线的车辆设计,思路当然是动车组。就此,日本的东海道新干线确立了“客运专线、动车组”的标准,真正开始实施的那一刻,剩余所有的可能性也就不复存在。

1959年进行了新干线建设过程中里程碑式的试验,小田急3000SE试验车在国铁专门于热海修筑的试验线上跑出了163km/h的世界窄轨速度记录。虽然仍旧是窄轨,但是这条专门线路在路基、接触网、信号(地面信号、车内信号)等方面都已经使用了研发中的新干线技术,于是这次试验不仅仅是一个冲高试验,更重要的是,证明“东海道新干线使用动车组”的思路没有错。而后就是结合日本动车组所有优势的1000系准轨新干线试验车,进一步就是新干线0系动车组的诞生,在1964年实现东京到新大阪4小时的通达;1965年运行达速,东京到新大阪最快只需要3小时10分。

这部纪录片主要讲的是新干线在技术角度的实现过程,至于十河信二如何从政治经济等角度进行运作让新干线成为现实的部分,大概对于日本人来说,有些观点即使放在50年之后的今天(例如以“既有线改造”为名获取世界银行战后援助贷款)都尚属敏感或者有所顾忌,于是并未过多提及。这个部分我在第一天游记的“东京站”一段中已经写了不少,这里也就不再重复了。

以时间轴的方式了解新干线的诞生,确实很受启发。

我觉得展品的部分当然比较直观,也能够就特定的点进行详细解说,但这个纪录片涵盖的信息量非常大,同样值得一看!而且回国之后我在网上找了很长时间,都没有找到这5集片子,加上JR东海严格管理,在放映厅里同样禁止任何形式的复制或者拍照,网上能找到的可能性实在不大。所以我觉得,应该要预留点时间(五集看完要一整天,有点不现实,看个一两集还可以)到这个2层的小放映厅来坐一坐的。

参观的尾端,回到序厅。激昂的音乐,伴随着屏幕上显示出日本铁道每一项革命化的实绩和发展的里程碑,让人仿佛置身于冲高试验时的驾驶室,感受数字突破那一刻的热血。序厅并排三台机车:东海道本线“燕”号C62型蒸汽机车、东海道新干线300系电动车组、中央磁悬浮新干线MLX01系磁悬浮动车组,一下午的参观之后,也更加深刻的体会到他们所代表的日本铁道过去、现在、未来的尖端。

最后一站当然是贩卖部,这个地方基本就比拼钱包厚度了,我只是简单的买了几样纪念品,另外买了新干线主题的明信片,这个很有铁道旅行的特色。

一下午的参观结束,在夕阳之下走出磁悬浮铁道馆,恍如隔世。

原路返回名古屋站,继续搭乘新干线向关东方向前进。

进入通勤时间带,无论是回程的Aonami线,还是名古屋车站,甚至是新干线的站台都已经是满满的通勤人潮;车站的高岛屋也是如此。下班通勤时间的车站商场-1层,从来都是饮食店的一级战区,此番深有体会,很多店铺都已经需要排队了。我倒是没有犹豫,直接瞄准了这个名古屋名物“地雷也”炸虾饭团,相当有人气的名古屋小吃。

从名古屋搭乘Kodama 674号前往滨松,这班列车是700系。

在车上打开了地雷也饭团,包装非常精美,很有特色。

吃了一口,果然不负“地雷也”的名号,因为踩到地雷了啊!首先饭团是凉的,这个一大半分数就没有了;然后炸虾饭团里面的炸虾只有一点,因为冷了面衣也不再酥脆可以说毫无口感;整个饭团几乎没有调味淡的要命,但是配的那个渍菜却是要咸死人的程度,和中午的便当一样,本着不浪费粮食的原则还是都吃下去了。。。庆幸的是只买了最少5个装的。

抵达滨松站

滨松以“音乐之都”闻名日本,是日本音乐教育与音乐交流的中心。车站的换乘通道中就能看到很多音乐会的宣传,车站广场上是乐器形状的雕塑,出车站对面的大楼上是很多音乐培训机构的广告,就连街道上卖唱的人也能听出来是有点底子的。最让我印象深刻的是,人行横道变灯时候的提示音不是蜂鸣,而是一小段美妙的音乐。

车站里的乐器广告

不过我来滨松和音乐完全无关。在我出发前几天,有一个朋友也去了日本自助游,其中一天的晚餐我给他的推荐是“从都内搭新干线去宇都宫吃饺子”。说到饺子,当然第一反应就是“饺子之都”宇都宫;但实际上,最近几年滨松的人均饺子消费已经超越了宇都宫,然后就决定临时加一个滨松的行程,品尝滨松的饺子。

滨松饺子大街上到处都是,比如这个居酒屋一条街几乎每家都卖。

随便找了一家挂着“滨松饺子协会会员”的居酒屋就进去了,由于之前刚刚吃过坑爹的“地雷也”饭团,肚子里有点东西,于是没有点“拉面+饺子+米饭”的定食,只点了“饺子+米饭”的定食,其中饭、白煮蛋、中式例汤都是随意自取的。落座之后先喝了一碗热汤,这算是我今天一天第一次吃到有点热乎气的食物。。。

滨松饺子的特色就是把饺子摆成放射状,中间加上一堆豆芽。至于是不是凭借这个超过宇都宫的我就不知道了。这个饺子和国内最大的不同就是皮很薄(有点像广式茶点马蹄虾饼的皮)内馅很大(定番的猪肉卷心菜馅),汁水很足,最最重要的是煎饺的火气非常非常到位!火气算是这个饺子好吃的关键了,这是个吃下去让我感到非常舒服的定食。至少碳水+碳水这种组合我倒是不太排斥就是了。。。

回到滨松站,到绿色窗口去划后续的指定席,难读站名都能搞个统计,日本人真的好无聊。。。

其实车站里就有卖滨松饺子的,刚才没看见。。。

在滨松站搭上这班N700系担当的Hikari 480号列车,目的地是东京站。这样,第三第四两天画的“北陆新干线·信越本线·北陆新干线·北陆本线·湖西线·琵琶湖线·东海道新干线”一个圈就这样始于东京,终于东京,全长1133.5km。

而抵达东京站之后,会立折关西方向,要搭乘的并不是新干线,而是日本最后的寝台特急。