长垣市中国烹饪文化博物馆

第一展厅——《中华烹饪,源远流长》

https://mp.weixin.qq.com/s/OTIwu_2LXUWcXTVydg5yWg

长垣市中国烹饪文化博物馆

第一展厅《中华烹饪,源远流长》

中国烹饪文化博物馆是2011年7月开始筹备,2013年1月4日正式开馆的。建筑面积7200平方米,陈列面积5400平方米,设有五个展厅,分别是《中华烹饪,源远流长》、《天下滋味,悉在庖厨》、《食治养生、讲究中和》、《万变千姿,筵席艺术》、《海纳百川,厨乡长垣》。

在中国,许多手工行业都有自己的祖师爷,如木匠的祖师爷是鲁班,造纸业的祖师爷是蔡伦,印刷业的祖师爷是毕昇,酿酒业的祖师爷是杜康。那么,咱们厨师业的祖师爷就是伊尹。

伊尹名挚,尊号阿衡,夏末商初人,是古今唯一一个由厨入相的人,被餐饮界奉为鼻祖。他创立了五味调和说,为中国烹饪学和中国菜的形成、发展作出了卓越贡献。这面浮雕墙将伊尹在烹饪界、军事界、思想界、医学界所取得的成就一一展示,他被后世人民尊崇为中华历史上第一位贤能相国、帝王之师,是中华烹饪始祖。

中国烹饪文化博物馆第一展厅的主题是:“中华烹饪,源远流长”,本展厅主要展示的是中华烹饪文化的起源以及传播交流的历史。

在距今约一百七十万年前的云南元谋人遗址上就发现了大量使用火的痕迹,而在距今约七十万年前的周口店北京人遗址上也发现了大量使用火的痕迹。

这是一幅原始人烹调的复原场景图,半地窖式的居住房屋,显现了原始人民的居住特色。早期的原始人在食的方面是“茹毛饮血”,后来,一次偶然的机会,人们发现被森林大火烧烤过的食物“尸体”,吃起来异常美味,于是人类的祖先就尝试保留火种,并在后来长期的劳动过程中逐渐掌握了钻木取火的办法。在火的使用过程中,人类发现被火烤过的坑凹处形成了寸水不漏的现象,故而人类就掘地为臼,以火坚之,陶器的雏形在此就出现了。随着时间的发展,人类开始团泥盘条筑器,陶器开始真正意义上的走上历史舞台。陶器的产生使烹饪的形成具备了容器和水两大条件。

有了陶器之后,人们就开始煮海做盐,正所谓盐为五味之首,陶器的产生为中国烹饪文化的起源与发展起到了至关重要的作用。

夏商周时期,农业、手工业得到了统治者的高度重视而得以高速发展,中国开始由石器时代进入到了青铜器时代,青铜器炊具开始走上历史舞台,在这个时期,烹饪原料明显增加,烹饪技艺快速发展,这也给初期的中国烹饪提供了良好的发展基础。

汉唐时期是中国烹饪文化承上启下的重要时期,奠定了我国人民饮食生活模式的基础,为后来中国烹饪文化迈向繁盛开辟了道路。两汉时期统治者采取了重农抑商的政策,这一时期手工艺生产达到新的水平,特别是冶金技术的发展,极大地促进了铁制烹饪器具的出现和普及。辋川图是唐代诗人王维根据自己晚年所居“辋川别墅”周围的环境所作,后为五代时尼姑,著名女厨梵正依据此图拼凑出“辋川小样风景拼盘”,每道菜上都附有王维的诗歌一首,正所谓“菜上有风景,盘中溢诗歌。”

宋代是中国烹饪达到鼎盛时期的320年,特别是在北宋,农业生产获得较大发展。商业发展兴盛,打破了市坊的界限和时间的限制,出现了夜市、早市和草市,同时世界上最早的纸币“交子”也在这个时期开始出现。

元明清时期出现了满人与汉人合做的宴席,最有名的就是满汉全席,满汉全席通常上菜至少108种,南菜、北菜各54道,分三天吃完。全席菜式有甜有咸,有荤有素,取材广泛,用料惊喜,山珍海味无所不包。

近现代,无论是烹饪实践还是理论研究,中国饮食文化都有了跃进性的发展。中国烹饪文化正在以全新的姿态进入创新开拓的新时代,走上与世界各民族烹饪文化进行广泛交流的道路。

中国烹饪文化在历史的长河中,不仅在我国各民族之间相互交流和影响,也在世界各国之间进行着长期的互动和传播;不但兼收并蓄,而且影响深远,尤其是对周边国家烹饪文化的影响更是显著。

张骞是汉代非常著名的探险家、旅行家和外交家,他开拓了前往西域的官方道路“西北丝绸之路”,并且张骞从当时的西域引进了许多的食物:石榴、葡萄、胡瓜、胡蒜……在当时的汉朝,我们将西域各国称之为胡,所以引进的许多食物中都带有一个胡字。

玄奘和尚是咱们非常熟悉的西游记中唐僧的原型,据记载,为了探究佛教各派学说分歧,他于贞观元年一人西行五万里,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺求取真经,前后历经十七年,著有《大唐西域记》共计十二卷。

明代郑和曾七下西洋,最远到达红海海岸以及非洲东岸,并且郑和也引进了许多的物产:番瓜(南瓜)、榴莲、芒果……在当时的明朝咱们将西洋各国称之为番,所以引进的许多食物中也大都带有一个番字。

唐朝是中国历史上一个极盛时代,世界各地都有许多唐人街以及华人街,并且出现了众多中餐馆,墙上的这些数字就是据不完全统计国外所拥有的中餐馆的数量,这些数字也代表了外国人对于中餐的肯定。

第二展厅——《天下滋味,悉在庖厨》

https://mp.weixin.qq.com/s/LiOQzKhlqCkG4BJX1HFZdA

长垣市中国烹饪文化博物馆

第二展厅《天下滋味, 悉在庖厨》

中国菜是中国各地区菜肴的总称。具有历史悠久、技术精湛、品类丰富、流派众多、风格独特的特点,是中国烹饪数千年发展的结晶,在世界上享有盛誉。中国烹饪,是中国文化的重要组成部分之一。又称中华食文化。

今天就让我们走进中国烹饪文化博物馆第二展厅:“天下滋味,悉在庖厨”去参观学习。

人类对菜点味道的体验有化学、物理和心理上的味觉反应。菜点的味道不仅来自于食材本身,更有调味品的奇妙作用。我们的祖先经过漫长的积累与探索,创制了丰富多彩、名目繁多的调味料,这对饭菜饮馔的色、香、味的形成具有极其重要的作用。

调味品的发展几乎是伴随着人类文明的发展历史,凡是“烹调”水平较高的民族,往往都是那些民族文化深远的古老民族,其中尤其以有“饮食大国”之称的中国最为著名。

厨师的精湛技艺是菜点味道生成的重要因素之一。中国烹饪技法主要包括生烹和熟烹两大类。烹饪技法既是规程又是技巧,不同的技法可以制成不同的菜品,配合原料的本味、调味品的提升等多种因素而产生不同的味道。

菜点的味道,来自于食材的天然味道和烹饪之后产生的味道。中国菜的烹饪技法主要包括炒、爆、熘、炸、烹、煎、贴、烧、炖、蒸、煮、烩、炝、腌、卤、烤、拌、拔丝、卷等20多种。

食物贮藏法是食物储备和延长食物食用期的方法。我们现在看到的是清朝时候的冰箱,这个是木质的,分上下两层,它的内部包裹着铁皮,最下层放有天然冰块,底部开有小孔,是用来放掉融化的水。

2018年9月,由中国烹饪协会和河南省商务厅联合主办的2018首届向世界发布“中国菜”活动暨全国省籍地域经典名菜、名宴大型交流会在郑州举行。中国烹饪协会会长姜俊贤在会上表示,中国菜文化是我国传统文化中历史最悠久、传播最广泛、植根最深厚的部分。

好的观众朋友,今天带您参观探究的是中国烹饪文化博物馆的第二展厅:“天下滋味,悉在庖厨”!中国饮食文化博大精深,源远流长。经过历史岁月的沉淀,在中国,饮食早已超出了它本身的意义,更具有深刻的文化内涵。它不仅仅推动着民族间的相互融合,还能一定程度的代表了中华优秀传统文化。

第三展厅——《食治养生,讲究中和》

https://mp.weixin.qq.com/s/BX2xtZDXDYv61xx-_oDu-g

长垣市中国烹饪文化博物馆

第三展厅《食治养生,讲究中和》

人们饮食的根本目的在于使人气足、精充、神旺,健康长寿。围绕这个目的,逐渐形成了中国式传统的营养观念:食治养生学说。今天就让我们走进中国烹饪文化博物馆的第三展厅:食治养生,讲究中和一探究竟。

这是被誉为食疗学的鼻祖,唐代孟诜的塑像。孟诜的《食疗本草》是世界上现存最早的食疗专著,它不仅受用于古人,并且与现在养生学也是相一致的,为我国和世界医学的发展作出了巨大的贡献。食疗养生有五大观点,分别是以膳为补、以食治病、以食养脏、以食解毒、饮食禁忌。

浮雕墙展示的是我国饮食保健著作,有孙思邈的《千金要方》,李时珍的《本草纲目》,还有孔子曾提出的“食不厌精”、“脍不厌细”的主张以及孟诜常说的一句话“若能保身养性者,则需善言莫离口,良药莫离手。”

我国的食治养生学说源远流长,据文献记载至少已有三千余年的历史。千百年来历代医家对食疗,从理论到实践都积累了丰富的经验。早在战国时期的《黄帝内经》中就提出了科学合理的烹饪饮食对身体健康极为重要的观点。之后又总结出“药食同源”的理论,来进一步指导人们进行“食疗”或“食治”,从而达到养生健体,延年益寿的目的。

食治养生学说的萌芽时期是:先秦时期;起步阶段是:两汉魏晋南北朝时期;兴起是:隋唐时期;兴盛是:宋元明时期;发展是:清代时期;挑战阶段是:民国时期;开拓时期是:新中国时期;改革开放后,中国传统食治养生学得到了前所未有的发展。

展柜中展出的是101种亦食亦药的标本。

中国的现代营养学是在20世纪初在引进、研究和发展国外有关成就的基础上创立的,并融入了中医药和传统饮食的相关理论与实践内涵。一百年来,我国营养学的发展与不同时期的社会经济状况密切相关。

1989年,中国营养学会第一次公布《中国居民膳食指南》。

2014年起对《膳食指南》进行了第三次修订。《中国居民膳食指南》针对2岁以上的所有健康人群提出6条核心推荐,分别为:食物多样,谷类为主;吃动平衡,健康体重;多吃蔬果、奶类、大豆;适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉;少盐少油,控糖限酒;杜绝浪费,兴新食尚。

中国居民平衡膳食宝塔是根据中国居民膳食指南结合中国居民的膳食结构特点设计的。它把平衡膳食的原则转化成各类食物的重量,并以直观的宝塔形式表现出来,便于群众理解和在日常生活中实行。平衡膳食宝塔共分五层,包含我们每天应吃的主要食物种类。宝塔各层位置和面积不同,这在一定程度上反映出各类食物在膳食中的地位和应占的比重。

谷类食物位居底层,每人每天应该吃 250g-400g;蔬菜和水果居第二层,每天应吃 300g-500g 和 200g-400g;鱼、禽、肉、蛋等动物性食物位于第三层,每天应该吃 125g-225g(鱼虾类 50g-100g , 畜、禽肉50g-75g,蛋类 25g-50g) ;奶类和豆类食物合居第四层,每天应吃相当于鲜奶 300g 的奶类及奶制品和相当于干豆30g-50g的大豆及制品。第五层塔顶是烹调油和食盐,每天烹调油不超过25g或 30g,食盐不超过6g。

食治养生强调人的饮食必须有利于养生,以食治疾、辨证施食、饮食有节、以保正气、除邪气,达到健康长寿。

第四展厅——《万变千姿,筵席艺术》

https://mp.weixin.qq.com/s/j8oPDsaMzS3oGOtm94nMow

长垣市中国烹饪文化博物馆

第四展厅《万变千姿,筵席艺术》

中国筵席源远流长,是我国饮食文化宝贵遗产的组成部分,也是烹饪技艺的集中反映和饮馔文明发展的标志。

今天,就让我们走进中国烹饪文化博物馆的第四展厅:万变千姿,筵席艺术一探究竟。

肉石

现在我们看到的是一块天然的石种肉石,肉石是以形似五花肉而得名,是在地质运动中与许多矿物质接触色化而成的。我国有四个肉食产区:广西的钙质肉石、内蒙古的戈壁玛瑙质肉石、河北康宝肉石、河南鲁山硅质玉华肉石。

筵 宴

中国筵宴脱胎于远古的聚餐活动,形成于夏商周三代,发展于秦汉,形式逐渐由分餐演变为合餐,并不断发展丰富,历代兴盛不衰,绵延至今。也正是如此,中国人生活的各个层面都有筵宴的烙印。

在古代筵及席合称筵席,均为铺于地上之坐具,古代吃饭是没有凳子的,全部是席地而坐。古人将铺在下面的大席子称为“筵”,将每人一座的小席子称为“席”,筵在下,席在上,筵长席短,合起来就叫“筵席”。

筵宴:筵席为整套食品,宴会是饮食活动,合二为一,筵宴的概念便是以某种目的而精心制作准备的一整套菜品与酒水的饮食活动。

如果从聚餐的角度说,中国的筵宴是在新石器时代生产初步发展的基础上,中国有文字记载的最早的筵宴是虞舜时代的养老宴。

20世纪特别是改革开放后,中国人的生活条件和消费观念发生了很大的变化,在饮食上追求新、奇、特、营养、卫生,促进了筵宴向更高境界发展,进入了筵宴的繁荣创新时期。一是传统筵宴不断改良。二是创新筵宴大量涌现。三是引进西方宴会形式,中西结合。

中国筵席自古以来无论在种类、规模还是构成上都可谓丰富多彩、五光十色。首先,筵席的饮食内容由酒水冷碟、热炒大菜和饭点茶果等三大部分构成;其次,筵席种类繁多,等级和规格层次多样。筵席的分类有:以事分,以件分,以料分,以菜分,以民族、风俗、食俗来区分定名。

中国筵席尽管种类繁多、菜点各异、风味有别、档次悬殊,但都由手碟、冷荤、热炒、大菜、羹汤、饭点、蜜果等食品组成,综合起来这些食品大体上分作酒水冷碟、热炒大菜、饭点茶果3大部分,有计划、按比例的依次入席,前后呼应,一气呵成。

座次礼仪

中国是礼仪之邦,筵宴本身就是传统礼仪的重要内容之一。而筵宴上的礼仪更是名目繁多,餐具酒菜的摆台、出菜的顺序、饮食的禁忌、宴会的环境和服务人员的礼仪等等,尤其是赴宴人员座次安排的礼仪规矩尤为重要。

中国宴会礼仪中最为讲究的莫过于在筵席座次的安排上。最初,中国古代有以东向为尊的传统,此礼俗源于先秦太庙祭祀祖先的礼制。反映在筵席上如著名的《史记·项羽本纪》中“鸿门宴”:“项王、项伯东向坐,亚父南向坐——亚父者,范增也。沛公北向坐,张良西向侍。”到了汉唐时,若在堂上举行宴会,开始出现南向为尊的座次变化。

席上最重要的是首席,必须待首席者入席后,其余的人方可入席落座。中国宴席按入席者身份排座次的礼俗影响深远,现在我国民间席位的安排都很讲究,无论方桌还是圆桌,都要突出“上座”,即首座,一般正对大门,其他各席位的安排往往因地因人而异。展板上大家可以看到中国人席位的安排习惯。

圣 旨

这边展出的是明清两代的圣旨。长垣地处中原,人杰地灵,在明朝就有“满朝文武半江西,小小长垣七尚书”,这一民谣自明代流传至今仍脍炙人口。明朝是长垣人才最为荟萃的时期,以七尚书为代表的精英群体,使长垣的名字响彻神州大地,由此而形成了著名的尚书文化。“长垣七尚书”实为三尚书、四侍郎。展柜里面展出的有著名的李化龙、王永光等的圣旨。

自陶器作为盛食器进入原始人类的食生活直至唐代,在七八千年漫长的历史中,中国人一直是以各自的食具分别进食的分餐制。

分餐制的历史可以上溯到远古时期。先秦时期,人们习惯于席地而坐,席地而食,或凭俎案而食用。中国人的进食由分餐向合食的转变,大约始于唐代中期以后,由宋代逐渐普及开来的。八仙桌至少在辽金时代就已经出现,明清盛行。清代康乾盛世出现了团桌,即圆桌席面,又叫团圆桌。

宴席中一席人数并非定数,自明代流行八仙桌后,一席一般坐八人。但不论人数多少,均按尊卑顺序设席座。

古人非常注重筵宴的娱乐游艺活动,对推动宴会的进展,把握进餐的节奏,调节酒席的气氛都有重要的作用。“以乐侑食”的歌舞表演形式是我国古代筵席娱乐中的重要手法,其他如猜拳、酒令、吟诗作对等花样繁多。这些分别是周代,宋代和北方少数民族在筵席中游艺形式,北方少数民族的表现形式就是载歌载舞。

中国筵宴在发展过程中形成了许多极具个性和特色的宴会酒席的形式,可称为古代筵席中的奇葩。它们从不同的层面和角度反映出中国筵席的功能和文化特质。

千叟宴始于康熙,盛于乾隆,在清朝共举办了四次,是平均年龄最大以及于宴者最多的。最初是康熙皇帝为了表示他治国有方,天下太平,以及对老年人的尊重,举办千叟宴。这边就是千叟宴的复原场景。

随着经济社会的发展和人们流动交往需求的增多,筵宴经常化已成定势,筵宴服务的需求逐渐催生了大量的市场。于是饭馆便应运而生,并逐渐在城镇的商业繁华地段聚集,久而久之便汇聚成餐饮市场。古往今来中国出现了许多著名的餐饮市场,并随着各个历史时期的政治、经济和餐饮市场的不同而呈现出不同的发展状况。

北宋时开封是全国和全世界最大的都市,商业繁荣、人口众多,夜市、瓦肆兴旺,带动了当时餐饮市场的快速发展。

近现代饮食市场走上了繁荣创新的跨越式发展之路,特别是20世纪80年代以来,第三产业蓬勃兴起,饮食业也受到了前所未有的重视和青睬,并迅速成为第三产业的中坚力量,饮食市场空前繁荣。现代的餐饮市场就更多了,如长垣食博园,成都一品天下美食街,长沙火宫殿美食街,开封鼓楼食坊夜市等。

随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,中国的饮食文化和筵宴的总趋势是营养化、多样化、风味化、加速化、高级化,这对提高人民的身体素质,使之有更加充沛的精力从事社会主义物质文明和精神文明建设具有重要意义。

第五展厅——《海纳百川,厨乡长垣》

https://mp.weixin.qq.com/s/p5gZQbQAY1GEh-3fl-40aQ

长垣市中国烹饪文化博物馆

These delicious foods

第五展厅《海纳百川,厨乡长垣》

长垣市,地处豫鲁交界,因“县有防垣”而得名,秦时设郡县首置长垣,沿袭至今。享有“中国起重机械名城”、“中国医疗耗材之都”、“中国防腐蚀之都”、“中国厨师之乡”、“中华美食名城”等美誉。

现在展现在大家面前的是一幅长垣餐饮名店的分布图。目前,长垣市拥有中华餐饮名店7家;河南餐饮名店20家。

美 味 之 旅

长垣烹饪,历史悠久,博大精深,举世闻名。长垣菜在吸收豫菜精华之上,结合本地的物产,逐渐形成了“和、形、味、新”的菜点风格。

长垣以厨师众多、技艺精湛著称于世。自古就有尚厨之风,民间早有“长垣村妇赛国厨”的俗语。现在我们看到的是一幅长垣传统婚宴娶亲的场景,谁家办喜事,就在院子里或者街道里大摆筵席,宴请四方来客,十分热闹。

这个场景是上世纪五六十年代人们烹饪的生活场景,风箱、地锅、柴火,都是属于那个年代特有的记忆。

参观到这里大家一定想问,咱们长垣都有什么特色名吃呢?通过展板我们就可以直观的看到了,这边是长垣十大名吃(鸡汁豆腐脑,油撰,白胡辣汤,枣糕,软面油条,鸡蛋灌饼,厨乡饸饹,脂油火烧,厨乡麻花,肉盒)。除了名小吃,还有更重要的“硬菜”,长垣十大名菜(分别是大葱烧海参,红烧黄河鲤鱼,炒肉丝带底,炸八块,扒广肚,锅贴豆腐,三鲜铁锅烤蛋,炸紫酥肉,全家福,霜打馍。)这些都是非常好吃的长垣特色招牌菜,来了长垣必须要品尝一下。

传统的美食离不开传统的技艺,更加离不开对这种技艺的传承和发展。长垣烹饪技艺源远流长,其形成和发展经历了数千年的历史积淀。近年来,长垣烹饪技艺及一些传统美食被纳入了非物质文化遗产名录,保护和传承它们,既是对祖辈技艺的坚守,更是我们的责任和使命。

长垣烹饪技艺及一些传统美食技艺被纳入了非物质文化遗产名录,这边展板上有详细的介绍。2007年河南省人民政府公布“长垣烹饪技艺”为河南省非物质文化遗产。

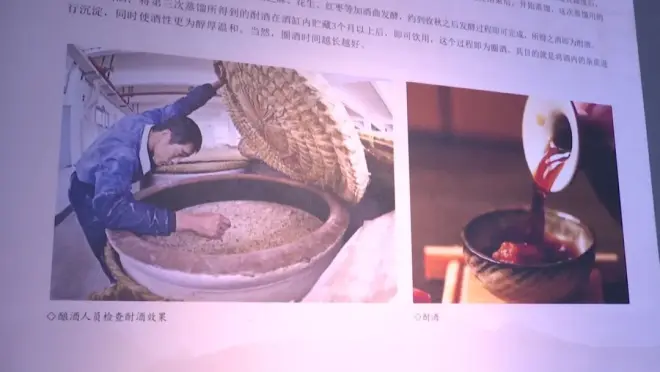

除此之外,还有一项省级非物质文化遗产,酎酒。酎字的意思是经过两次以至多次复酿的醇酒。由这个字义就能看出酎酒的制作工艺是比较复杂的,需要经过三次的发酵工艺流程,时间也是相当的漫长。酎酒的主要材料用的是小麦、糯米、薏米等等。

长垣的烹饪文化离不开儒家文化的滋养与浸润,这边看到的就是孔子讲学的场景复原。据记载,孔子周游列国,从鲁国到卫国,途经长垣时,突然,乌云密布,雷电闪闪,风雨交加,孔子一行就借宿在村东头的一间草庵里,傍晚时分,云散日出,红霞满天,满岗杏花,鲜艳夺目,于是,他们决定住下来,在岗上言志讲学,后人为了纪念他们,将此地取名为学堂岗。孔子右手边的第一位弟子就是他的大弟子子路,也是长垣有文字记载以来的第一位邑宰。

接下来我们看到的是长垣民俗宴八大碗的简介。八大碗由长垣厨师刘志学创始于清朝末年,2010年新乡市人民政府公布八大碗为新乡市非物质文化遗产。

这边是杜记油馔的简介,杜记油馔外焦里嫩,香而不腻。1988年被评为河南名吃,2004年10月在国际美食节被大会授予“国际美食节特色风味小吃”。

无论是过去的烹饪大师,还是今天的烹饪名师,他们是长垣烹饪文化的灵魂和脊梁,是长垣众多厨师的杰出代表,是长垣“中国厨师之乡”的熠熠光辉。

接下来我将为大家介绍几位从长垣走出的烹饪大师。

1、韩金岭,他12岁到开封府衙门学厨,15岁就获得了慈禧太后御赐的黄马褂一领;

2、刘国正,出生于烹饪世家,他的爷爷刘志学就是长垣名菜八大碗的创始人,他所口述的中餐纲目被人民日报誉为当代中餐教材;

3、苏永秀,创办了被誉为“豫菜摇篮”的又一新饭庄,培养了大批著名厨师,侯瑞轩大师就是师从苏永秀大师;

4、李景聚,曾担任全国政协礼堂餐厅总厨师长;

5、侯瑞轩,国宝级大师,原首都钓鱼台国宾馆首任总厨师长,曾经服务过毛泽东、邓小平、江泽民三代领导人,非常有成就。

继续向前走我们看到长垣厨师的世界分布图,据不完全统计,长垣人在外做厨师的多达三万余人,分布于世界的43个国家和地区,居全国县市之首位。真可谓“长垣厨师遍天下,赢得古今中外夸!”

这边的展板上展出的是清末民初以来长垣籍烹饪大师为名人政要所服务的展示(举例),右边是现代的中国烹饪大师。截至2019年10月30日,长垣已有104人获得中国烹饪大师称号,数量之多居全国县市之首,“中国厨师之乡”的美誉也是实至名归。

自古“长垣厨师遍天下,刀勺声里尽名家,色香味形皆入化,赢得古今中外夸。”长垣的厨师从这块土地上不仅走向了紫禁城走进了中南海,也走出了国门走向海外,他们不但获得了全国的掌声,更赢得了世界的赞誉。