板蓝根 / 王家卫 / 众神在大理 / 我在“学”摄影

我坐在返程的飞机上,

望着窗外突然出现的雪山,

在掏出 vivo X50 Pro+ 拍下它之后,

脑海中突然想起一句古语:

“风马牛不相及” 。(这句话出自《左传·僖公四年》)

然后忍不住笑了起来。

因为这几天的感受很梦幻,却真有点风马牛不相及。

在我看来,万物都有或多或少的联系。

有时,那些即使看似不相干的人与事物,也有可能因一些念想、一些机缘而交汇在一起,就像这次的大理喜洲之行。

我这次首先遇到了一阵“风”—— vivo影像+大师实践课,将大师与不是大师的我们吹到了一起。

这是由 vivo 与国家地理联合主办的活动,旨在让更多摄影人近距离接触摄影大师,传播影像文化。

而此次,我遇到的大师是夏永康先生。

夏永康是谁?

很多人可能都不太清楚。这就需要一位“牛”来联系到一起了——王家卫。

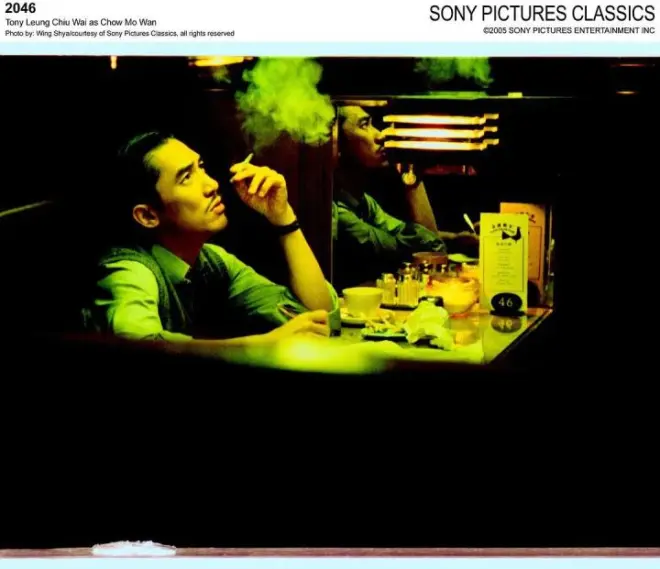

《春光乍泄》、《花样年华》、《2046》……

拍摄这些经典剧照的,就是夏永康先生。

当然其实夏先生拍的远不止电影剧照,在他的主页上,你能找到很多精彩:

但说起来有点对不住他,因为在此行之前我并不太了解他,王家卫那些电影我都没看过。

我是凭运气和夫人的一句话选的他。

好在简单的十几分钟交流,就确信了在活动之前有点随性地选择夏先生作为大师课导师是极为正确而幸运的。

夏先生说,他的摄影其实就是坚持自己所喜欢的方式,即使别人会觉得不好,但是自己喜欢,觉得对就好。当自己足够坚持之后,就会发现会被越来越多的人接受。

因为最终自己所拍的,是与众不同的。

所以夏先生并没有给我和其他参加实践课的朋友设立多么具体的主题,或是提出一些非常具体的建议。他让我们自己去感受、去尝试、去拍摄,以自己的眼光去看待就好了。

放轻松,去体验~

所以,你接下来看到的文字与照片,其实不会有什么夏永康先生的影子,因为它们依然是我思考后拍摄的结果。这些照片依然是你们所熟悉的李白兔子的照片,而不是李白兔子模仿夏永康风格的照片。

但是,或许你也能从中发现一些和以往不同的东西。那就是每一次相遇,每一次思想碰撞后,所带来的改变吧。

而整个过程,对大家来说,不妨当做一种特别的摄影课或故事来看,或许会有所启发。

1

一台织机,几幅山水

—— 从板蓝根,到白族扎染

我们行程的第一站,或者说第一次拍摄实践对象,是位于大理-喜洲-周城的蓝续小白——传统白族扎染工艺传承人。

小白是看过世界的人,她在北京从事过多年的公益事业。现在,她却安心于偏远的周城一隅。原因很简单,她说:“我帮助过很多地方的人,该帮帮家乡,帮帮自己人了。”

她说扎染离不开织布,并为我们讲述了织布奶奶的故事,织机的故事,有的奶奶已经过世,织机都已经被卖掉,令人唏嘘不已。

织布奶奶的故事也让我深感触动,工具会因使用者而具有“温度”,工具也是传统文化的载体。所以我在观看扎染工序之余,几乎都在围着织机,围着还在世的织布奶奶转圈圈。

当然啦,重点还是扎染。

如何扎,用何染。其实搞清了这两个问题,你也就搞懂了这种传统工艺大概的样貌。

小白向我们展示了扎的过程,可随性、可细致,可童趣、也可画意——简直就如同摄影创作一般。

我也一眼看到了自己最喜欢的一幅扎染作品——它的灵感就来自于大理的山川日月。

所以小白的扎染并不是在复刻过去,而是将扎染带入现代。

值得一说的是,这张照片我没有直接去拍,而是等到一阵风吹过,让旁边树木的影子落在布上,给无生命的山川日月,多加了一点活的气息。

另外一张我很喜欢的照片,是散步到蓝续门外之后,看到白墙上晾晒的衣物布匹。

走近一看,我偶然发现它们形成了山峦一般的光影。

在屋内织机上,我也找到了因褶皱光影形成的国风山水:

但我也觉得还不够好,所以自己买了一块扎染方巾,回去又拍了一下。

虽说还不够满意,但算是慢慢探索吧。

扎染的染料,其实都取材于各种天然植物,比如蓝色,就来自于我们熟悉的一味药材——板蓝根。

熟悉我的人都知道,我特别喜欢蓝色,自己修片时也创造过很多有趣的蓝色。所以在蓝续的那个下午,简直是我的天堂。

染缸中蓝色的水,倒映着蓝天,和天上飘过的白云。

墙上的光影,也指向、衬托着蓝。

穿梭其间,一些光影瞬间也很迷人。

当然,扎染不只有蓝色,篇幅所限就不说太多了。只是想说明小白在努力让扎染跟上时代,让传统“活着”。比如他们会将外来入侵物种“紫茎泽兰”变成染料,让这个入侵者变成打工仔~

这样的扎染,显得更有温度,也更有力量。

2

一幅油画,一个眼神

—— 从战地摄影,到法式私房菜

vivo X50 Pro+ 人像模式拍摄

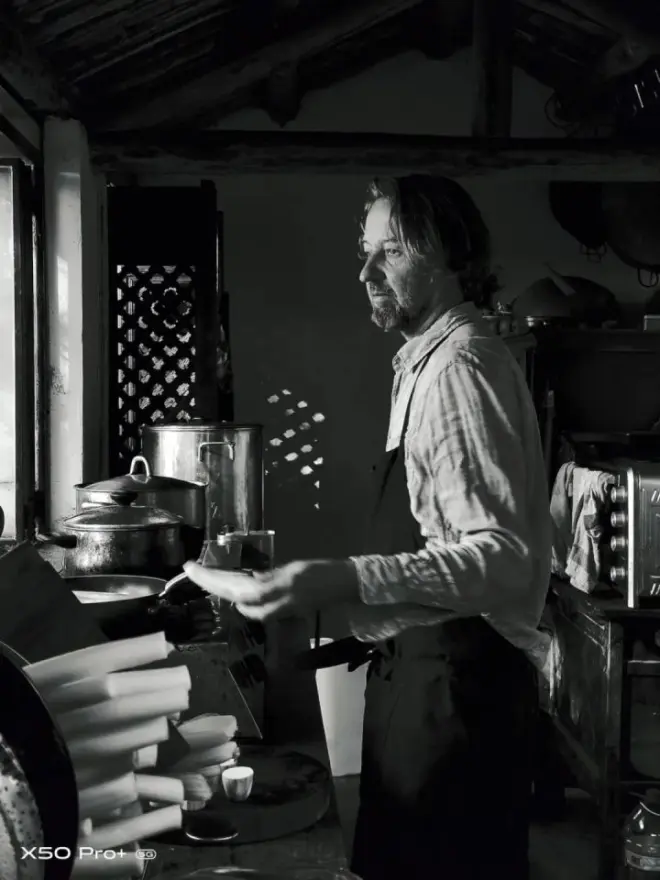

一开始就写了这么多,让我感觉好累啊,所以接下来还是以图片来讲述好了。上面那张照片,就是在此行第二站 —— Gil菜馆拍摄到的。

使用了 vivo X50 Pro+ 的人像模式和自带滤镜,兔夫人看了后说像油画一样(暗示我以后也这样拍她?)。

当然照片中的人不是 Gil ,而是他的一个朋友。毕竟我们此行人数众多,Gil 一个人忙不过来(照顾这么多吃货)。所以我们的主人经常是下面这样子的:

背对着我们,忙前忙后苦哈哈做饭,同时还要应付好多台手机拍照,好几个人采访,还要指挥、分配好几个朋友不同的任务(前面小姐姐采花就是因为要用花来装点餐桌)。

其实来自法国的 Gil 原本是一位战地记者,但这份工作或许是带给了他太多压力与重量,最终他选择离开,然后来到大理这片安静的土地。

这里远离城市喧嚣,贴近自然。甚至在我们吃饭时,就能看到树上来来去去的松鼠,至少有十几次。

所有的食材也都来自本地,所以我们吃到的是用地道云南食材料理出的经典法式大餐……嗯,反正很好吃,好吃就对了~

在 Gil 的小院子闲逛时,我还拍了下面这张南瓜照片,被切成小块的南瓜,倒映在光滑的不锈钢桶里,被拉伸成如城市高楼一样。

不过,我虽然没有勇气去问,但始终好奇 Gil 如今是否还会记起当年作为战地记者时的艰辛与残酷。

因为他的家里不是只有本地,也有世界的痕迹:

Mojito 的冰箱贴,洗碗液的瓶子,或许就代表了 Gil 的过去和现在吧。

还有随处可见的孩子的东西:

所以在 Gil 的家里,我最满意的一张照片,是偶然拍到的他的一个眼神:

这个眼神中似乎有点疲惫,也有点坚毅。

这与他更多时候展现给我们的乐观开朗截然不同,也与他身穿的围裙、手拿食材的形象截然不同。而他身后雕刻的镂空木门,与周遭金属质感的锅与烤箱,仿佛也因此对立了起来。

他是否在某一瞬间,回到了过去,某一瞬间,记起了过去?

谁也不得而知,只有照片里的这个眼神,让我惊讶。也让这张照片在那天拍摄的所有照片中,始终令我念念不忘。

3

一台模板,一双手

—— 从刀尖,到众神的寄托

甲马,不是马甲……

你用拼音输入法打这两个字,可能多数输入法都没法直接敲出来。可见这项传统手艺并不为多少人所知。

实际上这是一种雕刻在木板上的类似版画的东西。雕刻的内容是各种神灵图腾。这也是我们的第三站——张仁贵师傅的甲马工作坊。

随便一瞥,你能见到的神少说有几十种,而在甲马的历史上,有数百种图案,数百个神。

几块帷幕,一片小竹林,这间工作坊处处都很中国风。

张先生会在这里教小孩子雕刻,也会带领我们这样的成年人去体验。从木材选择,到各路神仙的来历与作用,他几乎可以解答你对甲马的所有好奇。

在拍张仁华和甲马时,最让我印象深刻的还是他的那双手。因为同行的一位小姐姐在体验完雕刻之后,笑着问围在边上拍照的朋友说是不是我也有点像张师傅了。

结果她得到的回答不出意料,都是“你的手那么嫩,和张师傅的手差远了。”

于是我着重拍了下张仁华先生的手:

而雕刻用的各种刀具,也很有特色:

作为旁观者,看完、体验完甲马的制作与拓印。感觉甲马至今,其实依然处于缺少传承者和有效推广的境地,有点令人遗憾,其实也暗藏了很多潜力和空间吧。

4

火舞

—— 累了,就欣赏好了

实践课的结尾,大家都有点疲惫,还好最后一个项目算是欣赏吧。

欣赏北同(法国)和赵静雯夫妇的火舞表演。有点看舞台剧的感觉,与我之前在大理四方街市观看的火舞表演截然不同。

天色全黑,在喜洲四方街的广场上,我们安静地进入了火舞的世界。

本以为弱光下对手机拍摄来说没有多少机会,但实际上拍出的照片还是有不少都令人满意的:

在黑暗中,借着点点火光完成对焦、拍摄,切换不同的镜头(从超广角到5倍长焦),着实难为了 vivo X50 Pro+。

有时用夜景模式,有时就是直接自动模式去拍,其实不需要思考太多,跟着舞动的火与舞者就好了。

一曲终了,火光熄灭,我们的大师实践课也告一段落……

……

……

……了吗?

One More Thing...

日月星辰在洱海

听说学霸都是会自学的,上学时我没有这种感觉,因为成绩太烂。但这次在大理,我忍不住趁着早起晚归,拍了些别的东西。

来大理的人,绕不过洱海,绕不过去洱海看日出。

不过放心,这个月份洱海的日出很晚,7点45分日出,最佳拍摄时间是日出前的半小时。

所以我借了辆自行车,从喜洲花一刻钟骑到海边,拍了日出时的一些照片。当然,可能不是你所想的那种日出。

这张日出时的群山与飞鸥,其实是在日出拍完准备骑回去时,最后一眼发现然后用 vivo X50 Pro+ 的 5 倍变焦拍下的。

很是幸运,更有趣的是,回家在屏幕上观看,发现画面中央的黑点其实不是脏点也不是飞鸟。

竟然是一架飞机。

除了飞鸟,日出时水面的反光也很迷人。

太阳在水面的反光刺破周遭树木的阴影,就像大理的魔力深深植入了每一个来此地的路人。

因为我认识的很多朋友,都来自北上广这样的大城市,甚至来自国外,他们放下了很多,留在了这里。

大理的魔力,就像摄影、光线于我一样,深深刺入了我们的灵魂。

这种魔力不仅吸引着每一个人,也改变着每一个人,就像我本来并不是很喜欢拍星空,却也在那天夜里,再次骑车回到海边。

在早上看到的那棵树下,拍摄了晚上的星空,与一架飞机起飞向南。

猎户东升

月亮西沉

航班向南

我心往北

| 后记 |

文章最后,回到现在。我又想起在 “vivo影像+大师实践课” 中,听夏永康先生讲的很多好玩的故事,好玩的经验……却想不到他教过我什么具体的技巧。但是,这几天下来,他让我重新开始思考摄影是什么,照片该怎么去拍。

我想,摄影真是一场奇遇,会遇到令你茅塞顿开的前辈大师,会遇到令你过目难忘的必拍瞬间,也会遇到令你措手不及的精彩,拍不到,没拍好。

回头想想,这就是摄影吧。

感谢 vivo影像+大师实践课,感谢摄影。

手机摄影讨论群请加个人微信号

cameranote5

暗号:一点讨论群

会有专人引导入群

《手机摄影笔记》热卖中~

我的脑洞、审美培养、修片教程

都在里面