凡人俗世的处世智慧,一书足矣。

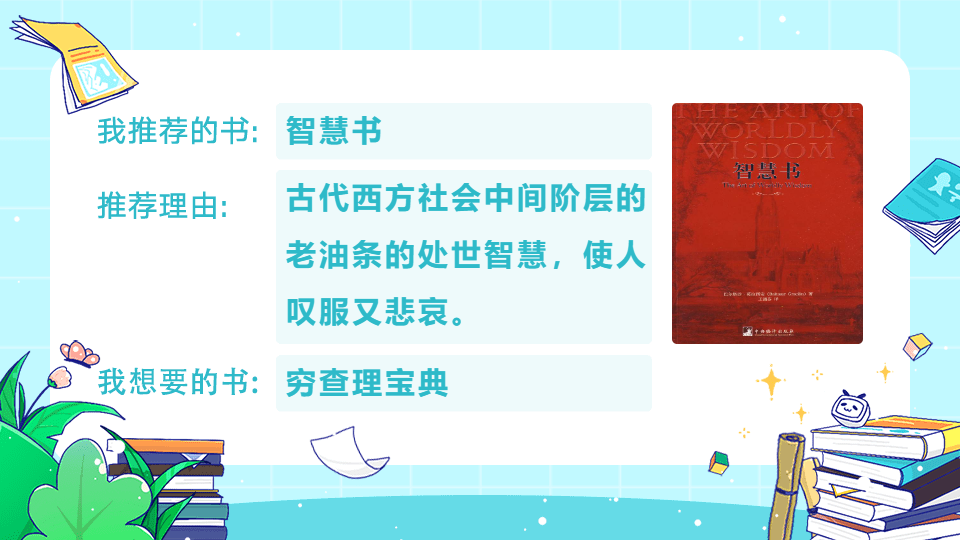

当我即将走出大学校门的时候,辅导员赠与我一本《智慧书》,彼时读完有些感悟,近日重读又有新的思考,一同分享给有缘看到的读者。

此书大小32开,凡9万字,不过区区一本小册子,内里由300条箴言和简短的解释组成,读起来就像刷手机微博,可以说非常适合现代人的碎片化阅读习惯。

当然,该版本的中文译名《智慧书》不过是大言唬人,兴许是出于营销考虑,取名力图简洁而扎眼。其下标的英文译名,《The Art of Worldly Wisdom》(《普世智慧的艺术》),则更谦虚贴切一些,因为其中的处世智慧确实是跨越国界而普世皆然。

至于其西班牙语的原名,《Oráculo Manual y Arte de Prudencia》,就更突显精要,直译的话就是《手书神谕和审慎的艺术》,从形式和主旨概括了本书:形式上,将自己写的箴言比作神谕,教化世人,不容置疑;主旨上,反复强调谨慎克制的重要性,拒绝冲动,避免犯错。

这凸显出了作者本人的矛盾性:作为中间阶层,对下他要维护矜持与权威的形象,对上他要保持机敏与谨慎。这是我读完此书对作者其人的印象,而带着这种认识重新阅读更能理解他为何会悟出那般道理。

当然这种矛盾性不仅反映到内容上,也反映到写作形式上,前面提到本书内容由箴言和解释组成,这其实很矛盾,既然作者将自己的箴言比作神谕,何曾见过神需要对自己的谕示做出解释?正是因为作者本人有一定身份地位,所以可以用毋庸置疑的口吻写出格言,又因为作者的地位还不够高,无法用地位保证所说的合理性,才需要加以解释说服读者。而全文300条箴言解释最短的是这么一条:

“运用人道之时,就当神道不存。运用神道之时,只当人道不在。”

其解释为:这是精湛的法则,无须评论。

这大概是本书中最令人云里雾里的一条,人道为何,神道为何,怎么就无须评论了?

因为作者本人是耶稣会教士,担任过塔拉戈纳耶稣会学院院长,在神的话题上自不必多费口舌来说服人。

巴尔塔沙·葛拉西安(Baltasar Gracián, 1601年1月8日 --- 1658年12月6日),是17世纪西班牙作家、哲学家、思想家、耶稣会教士。

1619年,进入耶稣会见习修行,此后历任军中神父、告解神父、宣教师、教授及行政人员等职。他从未出任过重要公职,但是常与政治人物交友往来,这些人生经验都成为他写作思考的源泉。

带着对作者其人的了解,让我们进入《智慧书》的箴言世界。

“1.万物已近极致”

很遗憾,第一条箴言看起来就不那么智慧,从作者生活的年代(我国正处于明末清初)到如今,得益于工业革命和科技进步,万物已经出现了翻天覆地的变化。但这正说明了作者与你我皆凡人,只能顺着文明的惯性生活,不可能预见突变的未来,就如我们十年前无法预见移动互联网对社会生活的改造如此广泛和彻底,今日的我们也无法预见未来的生活会怎样。这条箴言从反面提醒我们,永远不要高估当下,亦不要低估未来。

不过这条箴言的解释强调的重点并不一样:

万物已近极致,为人处世的艺术更是如此。当今若想成就一位智者,花费的工夫比早就希腊七贤还要多,现在要应付一个人,所需的智谋比从前应付整整一个民族还要多。

可以看出,作者实际上想强调的是人的方面,也就是本书主旨——为人处世的艺术。这点可能真的被他说着了,因为此书绝大多数箴言都能完美应用于当下,不恰恰说明人与人相处的技巧,或者说社会交际的那点事,无论中西、从古至今四百年来没有什么长进?

这确实是令人沮丧的事实,当代之人和古人挣扎在差不多的俗世泥潭,不过幸运的是,后面一点或许并不成立,也就是应付一个人并不比从前难很多。

“2.品性与智慧”

品性与智慧,是组成人类才能的两个要素。要走向幸福生活,缺少哪一个都将半途而废。仅仅拥有智慧是不够的,还要有好的品性。蠢人的不幸,在于没有获得适合他的地位、职业、邻居与朋友圈子。

还是很遗憾,第二条听起来还是老生常谈的废话。我把它摘录在这里或许显得本书乏味无聊,但相信我,绝非如此。我只是借此说明下本书的一大特色:

作者在书中提到的品性、道德云云都是骗人的。

包括书的封皮上某教授推荐语写道此书会“使人产生向善的心理”,我是一丁半点也看不出来。