【Mono讲坦克】从61式到10式(三上)

原文链接:https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404773177174917278

原作者B站账户

注:版权归原作者所有,未经授权切勿随意编辑、引用、再创作、转载等。

不写不知道,一写吓一跳,74式要写的内容实在太多了(2万字+),文本量暴增为61式两倍以上,不知《现代兵器》杂志上那段只写了一页多一点的74式该有多浓缩。

想来想去这么长的文章一次发完估计大家要看到睡着了,姑且拆成上下两篇发出来。

==========正文内容分隔线==========

书接上回。

上回说到,中特车ST在1955年立项,次年也就是1956年,匈牙利事件爆发。英国大使馆的武官实地测量了布达佩斯城内被匈牙利人缴获的T-54A,西方得知T-54A的具体防护数据后,认为现有的20磅坦克炮和90mm坦克炮不能对其构成有效威胁,加快了新一代坦克炮的研发。这一事件实际上催生了105mm L7坦克炮和120mm L11坦克炮,在对T-54A防护水平的评估基础上,西方进一步认为,未来的主力战斗坦克需要能在2000码距离上有效地对付T-54A,也就由此提炼出“主战坦克”的定义。

经过六年多的研制,1962年61式战车正式服役,但从经典的火力、机动、防护三要素来看,已经全面落后于60年代初西方主流水平。很显然,这款中型坦克在服役前就已宣告过时,研制更先进的替代型号只是时间问题。

大部分资料都认为,日本战后第二代坦克STB的研制,始于61式服役后的1963年,但事实上相关技术预研可上溯至1956年:这一年,技术研究本部开始着手进行下一代战车发动机的单缸样机研制。

此前的第一代战车发动机,也就是三菱的HA/HM系列发动机,应用在60式装甲车(8HA)、61式战车(12HM)上,属于四冲程风冷柴油机,采用废气涡轮增压方式提升了功率。但8HA和12HM仅在结构和原理方面相似,而汽缸规格、活塞尺寸并不相通,这就造成彼此之间缺乏零件互通性。

新研制的战车发动机在发展不同的亚型,满足不同吨位车辆使用需求的同时,应照顾到彼此的零件互换性,比如说在汽缸、活塞等部分,采用相同规格的通用件。同时考虑到坦克装甲车辆对发动机单位体积/单位重量功率的追求,新一代战车发动机也就向着功率密度更高的二冲程发动机发展,这在5、60年代的世界主要坦克生产国都成为了一种热潮。到1960年,新战车发动机的单缸原理样机完成了验证工作,开始研制具体的台架试验机型,这种4缸二冲程试验机型号为4ZE,用于增压装置、进气系统、冷却系统等配套设备的预备试验。

到61式战车服役之后,开始出现了要求对61式进行升级的呼声。61式在生产了一批基础型号之后,定型了一个改进型号61式B型(1966年),结果关键的火力机动防护三大性能没有显著改善,外部最大的变化只是换了新款的附加油箱安装支架。这方面其实也有日本研究人员的无奈,在大藏省(财政部)的审计之下,新型号的研制和旧型号的改进成了自相矛盾的事:如果说在研的新型号性能更先进,那么落后的旧型号继续改进就是不必要的;如果说落后的旧型号改进后主要性能有了显著提升,那么还花钱研制新型号干什么?战后日本的战车研制普遍走了“重视新型号研制,轻视旧型号改进”的道路,在这一现实背景下,新一代战车的研制工作于1965年正式展开。

STB设计理念与思想

1965年,技术研究本部开始了新战车开发的项目,接续此前已经预先启动的基础研究展开工作。新战车称为STB,也就是ST之后的第二代战车。对于当时的日本战车研究界来说,61式的技术指标已经落后确是不争的事实,但对于如何确立下一代战车的技术指标,却抱着一种漠然的态度,很长时间里都缺乏一个具体目标。要讨论STB的具体设计细节,先要说明STB的设计思想是如何确立的。

之前在SS和ST开发过程中,技术研究本部的开发官近藤清秀起到了主要领导作用,堪称日本战后装甲车辆研究的灵魂人物。但是在61式服役之后,近藤清秀升任进入陆上自卫队幕僚监部,不再负责基层开发工作,因此这次STB开发项目由技本选派了新的负责人,这也就是宍(ròu)户义世。关于宍户义世其人,介绍资料不多,从技术研究本部年鉴里面,也只查到他主要的研究领域是在悬挂装置方面,有过一些悬挂装置的应用专利,“油气压悬架”这个词正是经他翻译引进到日本的。在参与STB设计的技术人员中,又有着“宍户二佐的STB”这一说法,大概是指他在STB的开发上投注了异于常人的热情和精力,说成是亲儿子也不为过。也是在这一时期,结合西方国家战车发展的动态,由他总结并提出了STB的基本理念和设计思想。

与SS、ST这种“经济适用型”战车截然相反,STB的基本理念,概括地说来是要尽可能地应用当时日本已经掌握的各种装甲车辆领域高新技术,研制一种达到世界先进水平的坦克。而通过“日本也能研制先进战车”这样的宣传,遏止可能的入侵,间接地提高日本的防卫力量。这样的想法固然有其天真可笑之处,后来STB进入量产阶段时也因此饱受成本问题的困扰,但不可否认,这样的基本理念贯穿了此后几十年间日本战车的研发历史,也算是首开先河了。当然,装甲车辆的研发并不是高喊“世界先进”的口号就能成功的,在具体实施层面,仍需要务实的设计思想,必须有所取舍。总的说来,STB使用了风险较低、相对保守的总体布局设计,但在车内子系统的配置上努力做到追赶世界先进水平。

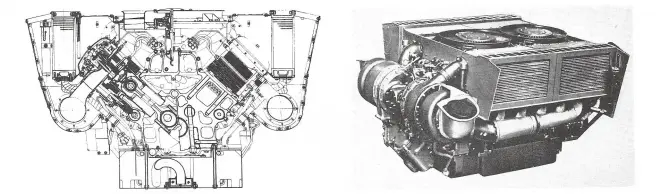

在STB的各个子系统中,优先度较高的项目主要有火炮稳定器、自动装弹机、液气悬挂系统、发动机和传动装置,这些项目的研发在1965年前后乃至更早的时期就开始了。日本在1965年从英国进口了2门105mm L7系列坦克炮及其弹药,用于技术试验,值得注意的是,日本仅引进了105mm坦克炮的炮管技术,配套的炮架、炮尾、反后坐装置是根据自身需求研制的。为了在制造正式原型车前验证部分关键系统,先行制造了STT,也就是ST测试台架(ST test rig)。STT重约37吨,总体呈现箱型车体+履带的外形,于1966年3月完成。由于此时预定搭载的发动机尚在实验室台架阶段,STT最初使用的是61式的12HM发动机,履带也沿用61式的型号。

与61式的后置动力、前置传动布局不同,STT采用了动力传动整体后置的布局,发动机的飞轮端向后安装,与61式刚好相反。STT配备了新研制的MT75传动装置,在紧凑性、操作性和动力性能上比起61式有较大进步。除了动力传动系统,STT还验证了可调液气悬挂装置在车姿控制方面的可行性:通过将车体前倾或后仰,能够扩大车载火炮的高低射界,有助于车辆依托地形发扬火力保存自己;而通过车体左右倾斜,可以修正耳轴侧倾,改善车辆在崎岖地形上射击的精度。

STT在1967年8月正式换装10ZF二冲程柴油机,又在车体上直接安装了105mm炮实施试射,验证了37吨级的底盘可以承受火炮后坐力,后来又搭载原型炮塔实施进一步测试。

一次试制原型车的制造

基于此前的种种试验结果,技术研究本部于1968年3月制作了STB的实物大模型,并举办了展示研讨会,供讨论、修正、确认设计细节。随后,以陆自富士战车学校为中心,列出了车辆性能的具体要求,简要概括如下:

武装方面,要求配备105mm炮,观瞄与火控需整合激光测距仪、弹道计算机、火炮稳定器、夜视设备;

防护方面,除了基本的装甲防护指标,需要配备核生化三防系统;

机动方面,除了前述新研制的液气悬挂、发动机、传动装置,还需要具备潜渡能力。

这些指标于同年4月整理成正式性能要求,上报给防卫厅长官,9月下达了原型车的制造命令,据此制造了两辆一次试制原型车。1969年6月,首辆原型车STB-1完成,随后在8月完成了第二辆原型车STB-2。

关于STB的具体情况,下面进行较详细的介绍。

首先,STB使用了传统的布局形式,四人车组包含位于车体内的驾驶员、位于炮塔内的车长、炮手、装填手。均质钢装甲焊接车体,配合铸造半蛋炮塔,总体呈现低矮的外形。动力系统整体后置,采用后轮驱动方式。

这一时期各主要坦克生产国对于如何降低车辆高度、改善避弹外形都有展开研究,例如美国就着力发展驾驶员在炮塔内的DIT布局,英、法、西德提出了一些外置火炮设计概念,而瑞典则设计了独特的无炮塔战车。日本设计人员认为,这类非传统布局的技术风险太大,而类似东方阵营T-55、T-62那样的低矮外形常规布局坦克在技术风险上相对较好把控。由于当时日本的复合装甲、反应装甲技术尚不发达,因此仍沿用传统的均质钢装甲材质。此前的61式战车并不具备三防能力,从STB开始具备了核生化防护系统,日本称为CBR防护(Chemical、Biological、Radiation),总算也满足了冷战时期装甲车辆防护的基本配置。

STB的全重限制设定在38吨,比起先前61式的35吨略重,这主要是为了提升防护性能所必要的重量支出,实际上意味着STB将放弃铁路运输能力。根据当时日本铁路的情况,61式战车的运输主要使用称为チキ車(Chi-Ki车,長物車)的铁路平板货车,这种货车的最大载重恰好就是35吨。

对于38吨重的STB,需要使用更大型的シキ車(Shi-Ki车,重物車)才能运输,但这种重型货车的数量远比铁路平板货车来得稀少。STB选择放弃铁路运输是基于各方面的综合判断:既有这类铁路重型货车的客观稀缺,又有日本基础设施建设的变革。原本陆上自卫队在1960年专门设立铁道部队,负责在国铁工人罢工、电气线路灾时/战时受损等紧急情况下,维持铁路运输武器弹药、人员设备的能力。但随着1964年东京奥运会的举办,日本社会快速实现了汽车化,作为基础设施修筑的大量高速公路,使得后勤单位能够通过挂车运输包括坦克在内的各种物资,这支铁道部队仅维持了6年就解散了。放弃铁路运输带来了另一个好处,此前的61式宽度2.95米,而不考虑铁路运输的STB可以将车辆宽度增加到3.1米以上,在保证车内空间的前提下有助于控制长度、降低高度。

STB配备二冲程发动机以追求功率密度性能,在60年代各国的坦克发展中并不罕见;而将双流传动装置与发动机结合整体后置,在西方各国同样是稀松平常。STB用750马力的柴油机驱动38吨的车体,单位功率接近20马力/吨,也只是和豹1、AMX 30基本相当。60年代各国发展的坦克发动机不少都强调多燃料功能以简化后勤,这对于日本倒是相当实用的:STB采用的发动机在平时使用柴油,入冬时则可改用凝固温度更低的JP-4航空燃料,以避免61式过冬换两次油的麻烦。相比上一代的HA/HM发动机,10ZF发动机与同系列的4ZF、6ZF有着大量相同规格零件,降低了后勤维保的压力。

传动装置方面,当时日本对美国的CD850、CD500等传动装置进行了研究,在美国这类传动装置因为动力输入轴与输出轴整体呈现一个“十”字,称作十字传动(Cross-Drive),而这类传动装置在日本又得到另一个别称:同轴传动装置。这一称呼是指传动装置将行星变速机构(变速行星排)和左右转向机构(转向行星排)布置在同一横轴上,具有结构紧凑的优点。

STB采用的MT75同轴传动装置由三菱技师大高繁雄研制,此前已在STT上进行试验。MT75的构造类似M41轻型坦克使用的CD500传动装置,在细节设计上则有许多因地制宜的改进。CD500的变速部分含有液力变矩器,属于一种液力自动变速箱,因为液力变矩器在一定转速范围内具有自动平衡转速和扭矩的特点,可以简化行星排构造:CD500仅用一个二进一退行星变速器配合液力变矩器,就可覆盖从起步到37km/h的速度范围,在此速度以上可以闭锁液力变矩器,获得更高的动力传输效率,改善燃料经济性。但在日本技术人员看来,理论上能够省油的高速直接挡实际上并不容易达到,车辆作战时更常见的中低速以及加速行驶过程中,液力变矩器并不闭锁,始终存在油液搅动,因而有相当一部分动力在传输过程中浪费了。此前在ST的研制过程中也遇到了液力变矩器的动力传输效率问题,最后通过高低挡切换副变速器的设计解决,而根据这一经验,也将MT75传动装置设计为二级机械变速:动力进入传动装置后,分为直驶流和转向流,在转向流部分经历一次变速和二次变速。

所谓一次变速就是一个高低挡行星排,二次变速则是一个4进1退行星排,理论上具有8个前进挡和2个倒挡,省略掉部分减速比相近的前进挡位,就设置为6个前进挡。转向机采用典型的双差速式,在CD500基础上改进而来,将原本的离合器式转向机构改为行星排式转向机构,通过结合对应的制动器实施左右转向。总的说来,MT75传动装置赋予车辆更好的操控性,变速机构具备半自动热换挡功能,仅在起步时需要踩离合器踏板,此后加减速行驶都通过电气-液压控制机构实施半自动换挡。在转向性能方面,MT75的每个前进挡都有一个与车速相匹配的转向半径,车速越大转向半径越大,且具备中立挡实施中心转向的能力,配备这种传动装置的车辆在狭窄道路上的行驶能力比起61式会有显著提升。

当时西方各国研制的新式主战坦克几乎都采用了105mm坦克炮,其中最典型的就是英国的L7,日本也不例外,于1965年通过购买许可证的形式引进。此前虽有考虑引入自动装弹机以提升装填速度,并借此省去装填手,实现总体设计的小型化,但考虑到构造的复杂性,在效费比等方面并无优势,这一设计也就退而求其次,改为辅助装填装置,仅实现取弹、扬弹工作机械化。当时美国将研发精力投入到火炮/导弹发射器两用炮上,日本则判断为时过早,仅在技术动态上保持关注。受到MBT70项目中采用的20mm遥控机炮影响,日本也打算为STB配备可从车内遥控操作的车顶机枪。此前61式配备的车顶机枪操纵都由车长指挥塔内的机械联动机构控制,且不具备瞄准装置,仅能通过曳光弹观察弹道。STB为车顶机枪配备了专门的瞄准系统,在车长指挥塔上设有周视潜望镜,车顶机枪的火线与周视潜望镜的瞄准线联动。

STB上应用的装甲车辆新技术,主要集中在火控、炮控系统和行走系统两大领域,包括激光测距、电子弹道计算机、火炮电驱动、可调式液气悬挂等。

在60年代以前,美国为T95坦克研制了OPTAR“光达”光脉冲测距仪,英国也在FV4401坦克歼击车上试验了类似设备。这类设备的基本原理是发射光脉冲并测量接收到反射信号的时间差,由此算出目标距离,但受限于当时的光源特性,并未取得很好的效果。随着1960年激光器的发明,解决了光源问题,这类测距手段终于得以蓬勃发展起来:英国巴尔&斯特劳德公司与美国休斯公司合作,于1965年推出第一台商业化激光测距仪LF1;此后在1969年的LF2上又将激光测距仪整合到坦克潜望瞄准具内,用于酋长坦克的火控改进。STB作为在1965年正式开始的项目,敢于上马激光测距仪,是有很大野心的,并且这种激光测距仪能够将所得数据输入电子弹道计算机解算,以实现准确、迅速的射击。火炮电驱动系统较此前61式的电液驱动系统有着飞跃式的进步,结合双向稳定设备,可实现行进间对目标的观察,以便实施短停射击。

在60年代当时,以S坦克、T95、MBT70为首,均采用了液气悬挂系统。液气悬挂系统的特性,首先是有助于增大负重轮动行程,且弹性元件具有非线性特性,能够改善驾乘舒适性,有助于越野行驶的高速化;其次,液气元件自身具有一定阻尼特性,可以省去传统的减振器,有利于构造简化。作为额外的好处,液气悬挂在原理上容易设计成可调悬挂,实现车高、车姿的控制,对于改善车辆的越野机动性能,提升车辆静止射击精度和生存性都有所帮助。

海外技术情报与二次试制

STB的设计理念强调采用世界先进技术,不过日本的技术人员实际相当缺乏与国外业界的情报交流。当时的自卫队高层大多是旧日军转业人员,大多都抱有“兵器技术就是机密”这样根深蒂固的思想,在STB项目正式开始之前,上一次自卫队派技术人员出国考察还是1961年,由日本战车之父原乙未生带领的战车火炮研修团到欧美访问。

1970年11月,STB-1首次对公众展示,这辆呈流线型的新式主战坦克很快引起了各界关注,但当初STB立项时选定的一些技术参照对象,如T95中型坦克、MBT70主战坦克此时已经中止发展。STB这么个“闭门造车”的产物具体如何,日本人自己心里也没底,还是有必要走出去开开眼界。

由于官方对于出国考察持消极态度,时任三菱公司特种车辆设计课长的林磐男想了一个“曲线救国”的办法:他写了一封信给英国的坦克技术评论家理查德·M.奥戈凯威斯(Richard Marian Ogorkiewicz,1926-2019),提出自己打算参加1971年的第一届英国陆军装备博览会(BAEE),想要借此机会收集技术情报,希望对方从中斡旋。这位奥戈凯威斯是英美军事技术刊物的资深作者,当时撰写军事评论文章已有二十年,也是北约工业顾问团队(NIAG,NATO Industrial Advisor Group)的专家。奥氏在西方各国装甲车辆技术研究领域有极广的人脉,能与M1的总设计师莱特博士(Dr. Philip Lett)、S坦克的总设计师史温·博格(Sven Berge)、梅卡瓦坦克的总设计师塔尔将军(Gen. Israel Tal)等业界大佬谈笑风生。

很快,奥氏的邀请函就经英国大使馆送到了三菱公司,林磐男也就应邀赴英国参加71年BAEE博览会。这次出国考察的机会成为日本军事工业与西方技术交流常态化的契机,此后几乎每年都会派出代表团赴欧美技术交流。

在参观了英国的展会后,林磐男又访问了西欧各国的军工企业,带回了大量技术情报乃至用于实验的产品实物。比如说,他从瑞典拿到了S坦克防护性能测试的军教片,观看后受到了很大冲击。瑞典作为永久中立国,其自主研发的S坦克总数只有350辆,但瑞典不仅为其制造了12辆原型车,进行了充分的测试,居然还舍得拿出十几辆实车,经受从航空机炮到模拟战术核弹冲击波的十八般兵器摧残,参与测试的车辆有多达6辆被击毁。与日本同样经历了战后复兴时期的西德,在豹1的研制过程中也制造了近30辆原型车。而日本的61式中型坦克仅制造了4辆原型车,令人深切感受到不同国家在装甲车辆研制理念和做法上的巨大差异。又比如他在参观西德迪尔公司位于杜塞尔多夫的工厂时,偶然发现豹1坦克的D640履带与STB的履带尺寸相近,只需对主动轮齿圈略作调整,就能与豹1坦克通用履带。当时STB正饱受履带销钉断裂问题的困扰,迪尔公司表示40吨坦克的履带拿给38吨的坦克用,可靠性没问题,于是林磐男订购了一套履带,作为研发的技术参考。

履带运回日本国内装车测试,但还是没能解决断履带的问题。细究之下,才发现问题出在豹1坦克与STB的负重轮数量不同:豹1有7对负重轮,而STB只有5对,算起来单轮荷重反而是STB比豹1高出1吨,履带在更高的负荷下发生断裂也就不足为奇了。此后的STB活用了这一经验教训,采用了高强度的镍铬钼钢制造履带销钉,并进一步渗碳处理强化表面硬度,这才获得了比较满意的履带寿命。

1971年8月到年底,STB的二次试制原型车相继完成,也就是STB-3到STB-6。建造4辆二次试制原型车,目的在于组成战车小队(坦克排),用于验证车辆的技战术性能。如果说STB-1、2是在不顾成本逐步堆砌高科技做“加法”,那么STB-3、4、5、6就是在逐步删去效费比有限的子系统,做一个“减法”。

首先被取消的是车顶遥控机枪,这挺机枪原本希望通过专门的潜望镜实现光学瞄准,由车长在车内遥控操作,但由于潜望镜视野有限,对于快速运动的空中目标难以赋予足够的提前量,最终还是改成了基础的车外操作+机械瞄准具。

其次,炮塔内的辅助装弹设备又一次被简化。当初一次试制原型车在人力装填与自动装填之间取了个折中,原本的计划是将自动选弹的弹药架作为战斗室内的即用弹药架,通过扬弹设备将炮弹送到炮尾,由装填手人力推弹入膛。现在简化后只保留了半自动供弹功能,装填手需要自己摇动手柄,通过弹药架内部的棘轮擒纵机构驱动其旋转,然后取弹装填。而且这个弹药架的载弹量又被大幅削减,现在只剩下4发,姑且算是曾经有过自动装填设计的证据,不过简化到这个程度和61式的吊篮底部弹药架作用也是差不多了。在二次试制原型车上,增大了炮塔尾仓结构,焊接而成的尾仓向后延伸以容纳更多即用弹药。炮尾结构随着辅助装弹设备的取消也有所变化,之前采用的是方便装填手推弹的横楔式炮闩,现在采用新设计的立楔炮闩。

除此以外,车辆的动力传动系统、行走装置也略有调整,功能上有所简化。由于车载设备的简化,相比于38吨重的STB-1、2,四辆二期试制原型车重量下降到37.6吨,最大行驶速度略有上升。

1971年底到1973年初,STB的4辆二次试制原型车在陆上自卫队富士学校以战车小队编制进行了测试,此后STB-4用于车辆整备性试验,STB-6送往土浦武器学校,在正式服役之前用于测试各种改进部件的可靠性测试。1974年9月5日,STB正式定型,命名为74式战车,并于1975年9月举行了量产初号车服役仪式。

74式战车的技术特点

74式的设计思想强调了火力性能的发挥,在机动、防护相对较为普通的平台上,搭载了当时较为先进的火控系统,以三菱电机生产的弹道计算机为核心,与富士胶片、日本光学等公司生产的光学设备相互整合。74式的主要光学观瞄设备有J1望远瞄准镜、J2潜望瞄准镜、J3车长瞄准镜这三大件,依序介绍如下。

J1望远瞄准镜位于火炮右侧,分为随动于火炮的前镜体、固定安装的后镜体两部分。J1望远瞄准镜除了作为备用瞄准镜,也兼做夜视瞄准镜:镜体内有用于可见光、红外光的两套光路,炮手扳动镜体侧面的选择杆,即可将昼间光路切换为夜间光路,与红外大灯配合实现夜间的瞄准射击。不过备用瞄准镜并不能获得弹道计算机的弹道修正帮助,一般仅在依托棱线射击时用于确认射线是否被遮挡,炮手在昼间主要使用J2潜望瞄准镜实施射击。

J2潜望瞄准镜位于炮塔右侧前部,总的说来,属于61式潜望瞄准镜的进一步发展,二者具有十分相似的结构:镜体本身固定安装,上反射镜与主炮通过连杆、齿轮等机械结构联动,保持炮镜同步;上反射棱镜下接有一组直角棱镜、一组五棱镜,将光路分成两条。直角棱镜内发生一次全反射,用于将上反射镜形成的倒像翻正,构成等倍的观察光路;五棱镜内发生两次全反射,不翻转倒像,而是由目镜内的凸透镜来放大并翻转,构成一个放大图像的瞄准光路。除了具体倍率、视场等细微差别以外,J2相比61式最大的区别在于瞄准光路内部具备可动分划。根据火控计算机给出的信号,分划板在电动机驱动下偏移,此后重新瞄准以完成弹道修正工作。

J3车长瞄准镜安装在车长指挥塔内,总体构造类似于J2,但上反射镜宽度从200mm左右增加至350mm左右。这样做一是为了获得更宽广的水平视野,二是为了给镜体内的激光测距仪腾出光路。与61式不同的是,74式的车长指挥塔不可旋转,车长潜望瞄准镜固定指向前方,就不像61式那样,在炮手迎击一个目标时车长可以转动指挥塔对其他目标实施测距。但话说回来,由于车长与炮手的瞄准线始终与主炮保持连动,74式的炮手可以直接操纵车长镜内的测距仪实施测距,并不需要车长频繁测距报数,更有利于车长集中于搜索和指挥任务。与一些资料的描述不同,J3车长瞄准镜并不具备红外夜视通道,夜间观察只能依靠车长手持夜视望远镜,这点与61式是一样的。

74式使用日本光学生产的红宝石激光测距仪,功率为300瓦,可测量300-3000m内目标距离,精度±10m。相比最大测量距离10km的61式车载1m测距仪,74式的激光测距仪最大测量距离较短,但测量精度更高,且测量速度远胜于61式。受激光器充电系统的限制,测距仪需要等到充电完成、指示灯亮起后才可发射测距波束,通常每分钟可进行6~10次测量(平均间隔6~10s),不过最初的3次测量可以每隔4s进行一次,有利于测距失误时快速补测。激光测距仪采用模电-数电混合电路,信号处理器部分为模拟式,逻辑电路部分为数字式,具有距离门控制功能。距离门由车长估测目标大致距离后设定,激光测距仪可以根据预设的距离门筛除距离过小的测距结果,只输出大于预设距离的数据,防止地形地物遮挡对测距结果造成干扰。

激光测距仪获得的距离数据,自动输入弹道计算机进行运算。这台弹道计算机由三菱电机生产,是一种模拟式电子计算机,在操纵面板上有一系列旋钮,可以通过旋钮手动输入数据。一般说来,会由车长预先设定好炮膛磨损、装药温度、耳轴倾斜数据,射击时拨动弹种旋钮,完成弹种设定后开始激光测距,测得的距离数据经计算后输出到J2和J3瞄准镜内,使分划发生移动。虽然瞄准镜内分划会在竖直、水平两个方向上移动,但这种火控机制不同于我们所熟知的扰动火控,更接近一种自动装表火控:在火控环中,并不包含跟踪目标、获取目标角速度的过程,也就意味着不会给出目标提前量的修正。分划在竖直方向上的移动是补偿目标距离带来的弹道下落,水平方向上的移动是补偿耳轴倾斜带来的弹道偏移。在打击运动目标时,全凭车组个人经验修正,一般由车长估测目标速度后,根据距离和弹种飞行速度向炮手下达提前量指示。按照技术水平来看,74式的火控系统与同期的豹1A4主战坦克、TAM中型坦克基本相当,较简单的火控机制也有利于实现先敌开火,符合陆自战车部队的战训。根据自卫队的文件看,74式从概略瞄准目标准备测距到初弹发射仅需3秒,之后到次弹发射又仅需4秒。在射击完成后,车长可扳动归零开关,使瞄准镜内的分划自动复位,回到激光测距仪的光轴线上,为下一轮射击做好准备。

前面提到,STB研制时希望通过可调式液气悬挂满足对机动性能的需求,同时提升火力性能、生存性能的指标。可调式液气悬挂对火力性能的提升,主要是通过车体前后俯仰来增大火炮的可用俯仰角范围。74式采用了低矮的炮塔外形,导致其火炮俯仰角仅有-6°~+9°,比61式的-10°~+13°还要差,但可调悬挂能够在此基础上增加±6°,实际可用俯仰角反而胜过61式。更大的可用俯角,配合更低矮的外形,使坦克在依托地形射击时能够更好地控制自身暴露面积,减少被发现、被击中的概率。74式将悬挂降到最低时,车顶部高度仅有2.03米,比T-54这样典型的东方阵营坦克还要矮30cm左右。

74式具备两套车姿控制盒,一套由驾驶员操纵,另一套由车长操纵,二者侧重有所不同:驾驶员控制盒主要偏重于车体的前后俯仰和车高调节,在车辆开上反斜面射击阵地时可以通过旋钮和摇杆预先调节车高车姿;车长控制盒也有类似的车姿调节摇杆,但还整合了水平仪,可以较精确地读出侧倾角度。74式的液气悬挂具备左右±9°侧倾的能力,车长可以直接调节修正车姿,也可以直接将侧倾角输入火控计算机运算。

早前的61式战车在炮塔和火炮的驱动装置采用了电液操纵方式,通过电动机驱动液压泵,提供火炮高低机和方向机的液压动力。74式上改进为伺服电机操纵方式,省去了油压环节,得以简化炮控系统,另一层面上也降低了车辆中弹后液压油起火燃烧的风险。炮手与车长各有一套火炮控制手柄,输入动作产生高低、方向两组电信号,经过相应的信号放大器和电力放大器之后,输送给相应的伺服电机。车长配备有超越控制机构,可以调炮指向目标后移交炮手精密瞄准。炮控系统的主要驱动组件安装在火炮下方和炮塔左侧的装填手战位前方,这主要是由于电机体积和散热系统的限制,炮手附近装不下。炮塔转动最大速度为24°/s,火炮俯仰最大速度为4°/s,最小速度均为0.5密位/s。

74式是日本第一种配备火炮稳定系统的坦克,采用稳定火炮、镜随炮动的方式,在炮架下方安装传感器盒收集火炮运动数据。传感器盒内装有两组陀螺仪,各自包含一个速率陀螺仪和一个速率积分陀螺仪,分别对应水平和垂直方向上的运动,用于输出火炮运动的角速度和角度,传递给火控系统。火控系统在稳定模式下,会根据陀螺仪传来的数据向炮控系统发送反馈,相当于自动输入高低、方向电信号,使火炮尽量保持指向的稳定。这套火炮稳定系统的精度为±3密位/s,实际上难以胜任行进间精密射击的需求,主要用于行进间保持对目标的观测,实施短停射击。由于74式的火炮俯仰角有限,观瞄系统又是镜随炮动,越野行驶时容易因急转弯或地形起伏过大,导致目标离开视野中心,乃至超出视野。为了弥补这一点,在火炮稳定系统中加入了角度记忆功能,即使目标一时超出火炮俯仰角范围,仍会储存陀螺仪数据,使火炮能够尽快恢复稳定状态。

在74式服役之后,日本媒体将其奉为“世界最精锐战车”。不可否认,74式的确集结了当时日本在战车研究领域的最新技术,部分系统达到了国际先进水平。但在基层自卫队员看来,74式仍有许多不容忽视的问题和缺陷。这些问题和缺陷在后续改进过程中是否得到改进?74式的使用情况又是如何?基于74式的变型车又有什么故事?相关内容还是留待下回分解吧。

(未完待续)