西方文论课程全集 共28集 2019年秋

第一章 西方马克思主义

推荐书目:朱立元《当代西方文艺理论》

第一节 文学与意识形态

一、文学在社会结构当中的位置

上层建筑:观念性上层建筑和实体性上层建筑

经济基础:生产关系和生产力

二、经典马克思主义中意识形态的三种含义

- 特定的阶级或集团的信念体系

- 虚假意识:谎言

- 意义和观念的一般性生产过程

三、阿尔都塞的意识形态论

1970年《意识形态与意识形态国家机器》

当一个谎言被指认出为谎言的时候,它已经不是谎言了;什么是谎言呢?就是你此时此刻坚信的、正在欺骗你的东西。

- 国家机器:政府、军队、警察、法庭……具有暴力性、可见性、公共性;

(阿尔都塞认为只靠国家机器是不能统治一个国家的,还需要意识形态国家机器。)

2.意识形态国家机器:宗教、教育、家庭、工会、传媒、文化、体育……非暴力、不可见性、在私人领域发挥作用。

eg:“不是因为你相信上帝你才跪下,而是跪下了才相信上帝。”

2、意识形态国家机器的功能

(1)自然化:让你感觉到从来如此,自然如此。(科学是当今时代最大的意识形态)

(2)合法化:赋予统治者合法化,赋予通知合法化

3、意识形态的运作方式

建构个体与现实的想象关系:

(1)把个体召唤为主体:身份焦虑

(2)主体对主体的臣服;

(3)主体间的互认。

4、意识形态是一个“镜像序列”

拉康“镜像阶段” 人自我的概念是如何形成的

拉康认为自我意识永远伴随着他人。一个有效的意识形态最有效的途径并不是让精英认同,而是让普通大众,甚至下层认同。

5、意识形态没有历史

人类无法逃脱意识形态

阿尔都塞提出了一种阅读方法:

四、症候阅读

阅读一切文学作品都有表层和深层,症候阅读是挖掘文本深层的意识形态。例如:《狮子王》中对狮子王之子必定为王的精英思想,权利的获得和爱情获得之间的关系……

意识形态体现的三个主要方面:

- 阶级

- 性别

- 种族

(一)女性主义概况

西方两次女性主义浪潮==1、19世纪末、二十世纪初,强调女性的外在权力上:受教育权、就业权等;2、20世纪60年代,更多强调内在的权力、文化权力。在第二次浪潮中形成了众多的女权主义流派。

1、自由主义女性主义:认为女性收到压迫的原因是女性的机会被剥夺,强调男女在机会上的权力;

2、激进女权主义认为女性收到压迫的原因是生理原因,这无法改变,所有强调女性摆脱生育的负担;

3、社会主义女性主义认为男女分工的不同,尤其是家庭工作对女性的剥削,认为是资本主义分配制度忽视了女性的家庭付出,强调将家务计入社会工作计量范畴;

4、后现代女性主义认为女性间的差异是巨大的,女性群体每个人的需求不一样,不能简单地规定女性群体的目标;

5、文化女性主认为女性气质代表着更高级的人类发展阶段;

6、性别分离女性主义认为女性和男性分离才能实现平等;

7、赛博朋克女性主义认为女性想要提高社会会地位应该与机器结合,减小男女差异;

8、精神分析女性主义……

9、性解放女性主义……

——强调平等、对男权中心进行消解或批评

(二)女性主义在文学批评中的两大形态:

1、女性阅读==阅读过程中的女性经验==评判、视角==重估文学作品——抗拒性的态度、反思的态度,拒绝成为作家的理想读者==极强的批判思维;

2、女性创作==文学史经典史是男性的历史==挖掘被埋没的女作家==重新解释被贬低、误读的女性作家作品。

二、女性主义的经典文本理论著作

(一)1921年 伍尔夫《一间自己的屋子》

- 寻找女性文学的传统---女性作家创作才会有根基;

- 女性文学被压抑的根源---女性地位的不独立(钱(经济)和屋子(独立时空));

- 双性同体===伍尔夫关于两性的理想人格,源自于柏拉图的《会饮篇》。伍尔夫认为每个人身上都有两种气质,男性气质和女性气质---突破关于性别的二元对立思维方式。

(二)被誉为“女性主义的圣经”——1949年,波伏娃《第二性》

女性不是天生的,而是后天的;女性无法在男性的天空下另辟疆土。

- 女性是如何成为第二性的?

波伏娃从来都是第二性的,但不仅仅是由于生理结构导致的,生育是导致女性成为第二性的重要因素。

2.男性是如何把女性禁锢在第二性的位置上的?

- 私有制:女性成为了一种财产。父权制度把女性作为一种财产,结婚后将拥有女儿的权力转交给了丈夫;

- 宗教:所有的宗教都对女性、女性贞操进行管束。

3.女性的第二性的地位如何限制女性的发展?女性应该怎么办?

- 抚养方式影响了女性成长

- 青春期的教育,教导女性迎合男性

结论:女人不是天生的,而是后天形成的。

怎么办?

- 女性必须工作;

- 不必以男性的标准为标准,要挖掘自己的性别优势;

- 追求幸福,战胜惰性,追求真正的卓越。

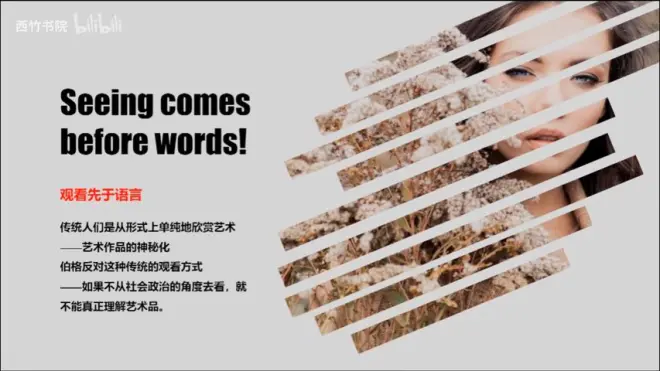

《三》1972年 英国 约翰伯格《观看之道》

Ways of Seeing

- 观看先于语言:观看行为收到习俗、文化等的制约。

2.女性作为被观看的对象

女性气质的自反省:女性会把自己当成一个独特的景观来对待。既是观察者,又是被观察者,还是男性观察者的观察者。

“伪”悦己

女性需要化妆不是正需要,而是被需要。

(四)女性主义文学批评的圣经——1979年

美国 吉尔伯特 苏珊苦芭《阁楼上的疯女人》

《藻海无边》以“阁楼上的疯女人”将《简爱》的故事进行了重写:认为简爱和薄纱实际上是一个人的两面。认为简爱是一个预言,薄纱在婚礼前夜撕毁了简爱的婚纱,不是针对简爱,而是打破婚姻的禁锢,她做了简爱想做的事情。

女性作品中的两种形象:

- 天使:

- 妖妇:

第三节 后殖民主义文论

一、殖民主义、后殖民主义、新殖民主义

- 旧殖民主义:新航线的发展到二战结束:殖民国家收到宗主国的控制:政治、经济、军事;

- 新殖民主义:二战后,第三世界纷纷开始独立,但空有独立之名,无独立之实。

3、后殖民主义:二战后,强调殖民主义的文化方面,指殖民主义的审美方面,又称为文化殖民主义。表名第三世界国家在文化上恶不自信。代表理论家:爱德华 萨义德《东方学》

二、萨义德《东方学》1978年

( 《文化帝国主义》1993年

《知识分子论》1994年)

站在美国向美国人说

(一)核心:批判西方中心主义

1、空间上:利用了二元对立的方式建构一个文化等级结构,将世界看为“西方”和“非西方”两个部分。

2、时间上:历史目的论叙事

历史始于西方,也必将终于西方。

3、西方文化普遍化:将西方的发达归结于西方文明的先进性。忽略了西方经济的发展依托的是工业革命,而非文化。(以及历史发展的种种偶然)

(二)东方主义

东方不是一个地理概念,而是一个被建构起来的概念。

- 东方主义的理论基础

(1)拉康:他者与自我的二元逻辑,镜像逻辑

通过确认东方作为他者,来实现西方的自我认识。====忽视了东方内部的差异。

(2)法国 福柯:话语理论(强调了话语背后的权力)

(3)东方概念的提出是为了实现帝国主义的扩张、殖民。

(4)葛兰西 文化霸权(文化主导权)

2、东方学的内涵:

(1)作为一门研究东方的学科

(2)作为一种思维方式的东方学(二元对立思维方式)

(3)以控制、驾驭东方的权力话语机制。

3、萨义德东方主义的三个观点:

(1)“东方”是西方文化的被建构物,被剥夺了主体地位,没有言说自己的可能,只能被言说;

(2)目的是为了确证“自我”(西方),“我他”关系同时也是“主从”关系。

(3)东方主义是西方人出于无知、偏见虚构的西方神话。

萨义德目的===交流、平等===超越二元对立

三、中国学术界是如何看待《东方主义》的:

反思、批判

1、自我东方主义:电影《红高粱》……

2、东方作为权力主体,开始建构“他者”:电影《战狼2》中的非洲……

3、如何评价后殖民主义?

(1)评价文艺作品的一个视角;

(2)偏见存在,但不意味着所有的偏见都是偏见。

(3)意识到自我对其他文化的偏见。

第四节 意识形态与中产趣味

推荐书目《社会景观》

一、中产阶级发展史

- 老中产阶级:17---19世纪中期===中间阶层===它的产生于18世纪启蒙运动以及相关的活动有关

特征:拥有财产、良好的教育,极强的道德感、自由主义精神气质;

2、新中产阶级:19世纪末---20世纪初(自由资本主义转向垄断资本主义)===各领域的专业人员和管理人员===(二战后)新中产阶级进一步扩大,进入了“后工业社会”===对科技依耐性增强、第三产业越来越发达……

特征:

- 在收入方面与无产阶级无区别,但拒绝 认同无产阶级;

- 将自我认同寄予虚幻的声望;

- 对政治冷漠,只关心自我成功;

- 大众文化的领军人物。

二、中产趣味的形成

最早指高雅文化和低俗文化的中间状态。

批判家麦克唐纳

特征:

- 模仿高雅艺术,内容肤浅:体现在文学作品上为着力于煽情……

- 利用艺术与高雅文化与其背后所代表的的阶级建立联系,以此来粉饰、拔高自己的地位;(中产阶级尤其亲近艺术)

- 极强的社会功利性。(追求的是艺术品位而不是艺术本身)

产生原因:

- 与“社会中间层”位置有关;(身份危机感)

- 为了掩饰自身文化教养的缺乏;(伍尔夫批判中产趣味不如大众文化。)

几种不同的中产趣味:

- 媚俗。音译“刻奇”,媚俗艺术的产生于现代民主制度《现代性的五副面孔》

(1)特征

- 平庸,但诉诸感情。会导致个人感情的同质化,机械化===情感思维懒惰===确定的意义,为自己的人生增加砝码、意义;

- 欺骗性。阿德诺“媚俗艺术是自欺欺人的艺术。”通过符号意义上的含混性,至追求形式,而非神似;模糊了虚构的现实的边界==进入到审美意识形态

- 自媚性:不是对人之常情的表达,而是对想象情感的过度抒情。===换言之:自己感动自己。(在格调中完成自媚)

2.享乐主义与自恋型人格

与消费社会密切联系===身体工业===《消费社会》===

第五节 法兰克福学派

一、法兰克福学派概况:

德国1923年在法兰克福大学成立了一个社会研究所,代表人物有霍格海默、阿多诺、本雅明、佛诺姆、哈贝马斯等。

特点:

- 他们采用社会批判理论(简称批判理论)。批判理论理论的核心是批判资本主义;

- 特别反对在研究过程中的实证主义。(否定“没有调查就没有研究权”,认为这只是一种观察,而非对社会的深入分析。);

- 反对学科分科,每一个理论学家都是跨学科的,因此影响力巨大。

一、代表著作:霍克海默和阿多诺《启蒙辩证法》1947发表。

(一)核心:对“启蒙”进行反思。

(二)基本思路:

- 破解“启蒙”这个概念,将“启蒙”与神话作比较;

- 挖掘“启蒙”中的权力关系;

- 对文化工业进行批判。

(三)主要观点

1、“启蒙”与“神话”的辩证关系

启蒙:不借助于神秘的、迷信的方式来解释世界的方式就是启蒙。启蒙就是破除迷信,破除神秘感,是反神话的。用知识驱散神话的神秘性。

反神话

神话:对世界的迷信解释---人们因此找到了生活中的安定性,神话的本质也是一种解释

所以:启蒙也是一种神话,神话也是一种启蒙。

目的:(当今时代)启蒙已经倒退为神话。

他们将人类发展分为三个阶段:

神话阶段:安定人的精神和灵魂

哲学阶段:理性、反思

科学:数学、逻辑(丧失了自我反思)

他们认为当科学成为人们认识世界的主流价值时,现代科学成为人类认识世界的“工具理性”,带有明确的目的和功利色彩。在这一认识过程中,丧失了“自我反思”,导致了整个社会的“工具崇拜”“效率至上”。例如:现代科学代表了某种绝对权威,丧失了反思。

丧失了“反思”的科学又再次沦为了神话。

2、(为什么启蒙会沦为另一种神话?)---启蒙与权力:讨论启蒙在发轫之初并不是追求真理,而是以权力为导向。启蒙的本质就是某种控制和掌控。启蒙在某种程度上带有极权的性质。

祛媚——建立一整套权力——形成某种工具,控制世界

3、批判文化工业

“文化工业是作为大众欺骗的启蒙。”是统治意识形态的工具,沦为了社会统治工具。大众文化是社会水泥,目的是消灭个性。

(1)文化工业:在文化领域进行工业化的商品生产。特点:工具理性运用于文化领域,导致艺术作品可以复制生产供大众消费,文化艺术由此失去独特性。

(2)文化艺术VS文化工业(阿多诺)

自律性 ——————他律性

表达对生命 受制于市场规则

艺术的本真理解

结果 形成独特的艺术风格 标准化 同一化

看似繁荣

实则千篇一律

目标 输送社会的内在秩序、规则

(4)如何产生效果的(运作)?

- 制作方:文化工业建立了自动化的反应机制,背后体现了某种“理性”机制。

- 受众方:受众方需求的是娱乐,娱乐具有欺骗性:A营造消遣性、让人无能为力,放松警惕,逃避反抗;B文化工业的过滤,在文化的加工过程中

推荐书目《娱乐至死》

4.艺术否定的本质

(1)艺术的本质是对现实的否定(站在现实的对立面)

(2)艺术具有自恋性、拒绝交流,强调艺术的独立性。

(3)反艺术===反优美外观:通过消解自己的外观来成就艺术。

二/马尔库塞:单向度的人

略

(二)《爱欲与文明》

1、爱欲==生本能(快乐原则)

人类文明对爱欲的两种压抑:

- 基本:维持文明必不可少

- 多余:为了统治而强加于人

(2)爱欲向满足方向退化

- 本能革命:大拒绝(拒绝一切资本主义)

(三)新感性美学

- 艺术的本质:革命、造反,建立一种新的东西;

- 艺术要造就一种新感性。(后期进行了反思)

三、弗洛姆《逃避自由》1941年二战时期

《爱的艺术》《自我的追寻》

批判极权主义的著作:

哈耶克《通往奴役之路》

波普尔《开放社会及其敌人》

阿安特《极权主义的起源》

(一)自由对现代社会的影响

1、自由:伴随着个体而产生的的概念。

2、自由的影响:

- 积极:摆脱束缚

- 消极:失去归属感和安全感

4、发展内心创造力、完善人格;放弃个体独立、重新皈依母体。

(二)逃避自由的三种心理机制

1、威权主义==放弃自己的独立倾向,从外界寻找权威(人、或者社会团体),除掉自我,建立归属感;

2、破坏欲,消除外在威胁==表现为责任感、爱等。

3、机械趋同==融入环境和大众,失去个性和自我的从众心理。

“逃避自由的人往往表现的很正常。”

《爱的艺术》

四、本雅明技术主义艺术理论

(一 )本雅明的生平与著作

1892--1940年

1920《德国浪漫主义的艺术批评概念》

1928《德国悲剧的起源》《单向街》

1931《摄影简史》

1934《作为生产者的艺术家》

1935--1939《机械复制时代的艺术作品》

《发达资本主义时代的抒情诗人》

(二)《机械复制时代的艺术作品》

1、背景:

- 希特勒上台后的禁止犹太人措施;

- 布莱希特创造“史诗剧”,提出了“间离化”的戏剧理论==让观众处在一个审视的位置上去看艺术作品==背后的诉求是政治诉求,干预社会;

- 从古典艺术到现代艺术的变化。前:时间艺术;后:小说危机,电影兴起…

古典艺术==时间艺术==意义确定

现代艺术==瞬间艺术==意义不确定、费解==掺杂着反思性

2、复制技术与艺术作品:《机械复制时代艺术作品》

艺术作品通过技术手段复制

区别:

(1)机械复制比手工复制独立于原作;

(2)机械复制技术可以把原作的摹本带到无法抵达的地方。(原作具有即时即地、无法复制性)

3、光晕(灵光、灵韵)

(1)作品的独一无二性、原真性;

(2)在观赏者和作品产生了距离;

(3)构成方式:膜拜;

(4)构成了艺术作品的历史感;

(5)接收方式:聚精会神、

光晕的消解:

(1)大规模复制:消解了艺术品的独一无二性==扩大艺术的时空范围

(2)鉴别“真品”“原作”不可能、也无意义

(3)艺术的神秘感、距离感消失了==呈现为展示价值,主客体关系又不对等变为对等

(4)欣赏方式:心神涣散、消遣式的

4、电影艺术:人类艺术活动中的一次革命

==展现异样世界——实现非异化的精神世界

5、机械复制对大众文化的意义(积极):

(1)为大众文化的合法化寻找了理性依据;

(本雅明认为大众文化必然会发展,我们需要做的不是一味地批判大众文化,而是转变思维,考虑如何看待大众文化)

(2)确立了大众与艺术作品的新型关系,认为大众是消费者和欣赏者(本雅明少了一些精英主义,多了一些平民主义。例如:王朔作品对崇高的消解……)

(3)肯定技术的作用,颠覆了知识分子的话语;

五、哈贝马斯的交往合理化理论

(第二代代表人物)

(一)理论出发点

1929年出生在德国。

(1)工具理性(及其他理性)==(改良观点)交往理性——主体间性

(二)交往合理化美学

强调对现代美学的分析,认为现代艺术是“反光晕”的艺术,但是反对“先锋艺术”,认为潜藏着交往合理化的“危机”,坚守“现代性”反对“后现代性”。

第二章 文本中心主义文论

第一节 俄国形式主义

一、俄国形式主义概况

1914--1930年俄国兴起的一个文学分析流派。

(一)产生背景

科学精神 实证主义兴起 建立文学研究的科学性

(二)1914年什克洛夫斯基《词语的复活》,标志着俄国形式主义的诞生,产生了两派别(小组):莫斯科语言学、彼得堡诗歌语言研究学会。

重要代表人物:

- 雅格布森 托马舍夫斯基(莫斯科语言学)

- 什克洛夫斯基 艾亨鲍姆 雅各宾斯基 日尔蒙斯基 特尼亚洛夫 (彼得堡诗歌语言研究学会。)

(三)主要理论主张

1、追求文学的独立自主性;(文学研究就应该针对文学作品本身,针对的是“知人论事”,防止文学研究走向传记研究……)

2、强调艺术的本质是审美过程,而不是目的;“陌生化”

3、文学研究的目的是研究文学性。“文学性”是指使一部文学作品成为作品的部分;

4、研究方法:共时性语言研究方法。

文学的本质性(语言+审美)

二、什克洛夫斯基“陌生化”理论

1916《作为手法的艺术》俄国形式主义纲领性论文,认为艺术的本质在于形象思维。

- 对内部规律与形式的强调;认为文学作品就是形式本身,不存在内容。

- 陌生化。

- 强调审美的目的是感受过程;

- 实现这一过程的方式是陌生化,陌生化会让熟悉的东西边陌生。

3.讲小说分为“本事”和“情节”。(后来分为“故事”和“情节”。)

4.意义影响:

- 文学研究由外转为内

- 开始读者转向。(陌生化概念的提出在意的是读者的感受,为后来的读者转向做了铺垫。)

三、雅格布森的“文学性”的概念(1921年)《俄罗斯现代诗歌》

文学性:使文学成为文学的那一部分。

- 文学性,文学的构成原则

- 诗歌的语言本质:能指与所指的不稳定性。

第二节 英美新批判

20世纪初 1917到20世纪50年代

(20年代开始于英国,30年代形成于美国,40~50年代在美国文坛占统治地位,60年代后逐渐衰落。)

(一)发展历程

- 20年代——第一阶段 英国

艾略特《荒原》 瑞恰慈

燕卜逊 美国 兰瑟姆 艾伦塔特

2.30——40年代 美国 南方集团

布鲁克斯 韦勒克 唯姆萨特

(二)特点

- 文学本体论:坚持文本中心论。

- 文本细读:文学内部研究的一种方法。

- 强调语义学问题。

- 将文学史,文学理论,文学批评相结合(视野更大)。

二、瑞恰慈的文学批评《文学批评原理》

(一)语义学:从语言入手,分析语言产生的一种效果,强调某种内在性(让读者产生美感)。E人闲桂花落,夜静春山空。

三、艾略特“非个人化”理论

1917年《传统与个人才能》

(一)文学作品的有机整体观

- 所有的文学作品都是一个有机整体。(世界上所有的作品)

- 整体永远在运动变化==文学批评中文学的传统很重要;

- 单个作品的各个部分也是一个有机整体(内容与形式的不可分割)言像意。

(二)“非个人化理论”——针对浪漫主义对情感的崇拜

- 文学传统对诗人的影响,诗人不可能脱离文学传统对诗人的影响;(诗人先适应传统,而非逃离传统。)

- 文学的历史意识:放弃情感个性

- 诗人的作用:催化剂(诗歌不是个人的情感表达,而是情感的集中。)

- 诗人表达情感的方法是找到客观对应物,寄托情感==使情感具有普遍性。(引起读者的共鸣,好的诗歌必须压制作家个性,呈现人类普遍情感。)

四、兰瑟姆本体论批评

1934年《本体论札记》,强调本体存在,排除外物,强调内在研究。

五、布鲁克斯:“悖论”“反讽”

悖论:矛盾

反讽:表面荒谬,实则真实

六、燕卜逊 复义(含混)

多重带给作品的影响。E李商隐的诗歌。

七、维姆萨特

- 意图谬见:把作品的意义和创作意图等同了。

- 感受谬见:把作品等同于读者感受。

推特:“张力”=文学作品的内涵和外延。

内涵:作品的暗示意义(在语境中的丰富其他内涵);外延:词典义

第三节 结构主义

一、概况

(一)基本特点

- 寻求批评的恒定模式;

- 强调文学的整体观;

- 探寻文学的深层结构;

- 在具体作品中强调对意义生成的研究;

- 消解了主体性,强调了关系型。(作者不重要,人不重要,重要的是作品内部的关系。例如,阿尔都塞的理论,他不强调人,而是强调人背后的意识形态。)

(二)代表人物

前四子:里维斯特劳斯《野性的思维》

米歇尔福柯《疯癫与文明》

阿尔都塞:结构马克思主义

拉康

后四子:罗兰巴特

A·J·格雷马斯

茨维坦·托多洛夫

克劳德·勃瑞蒙

前段俄国形式主义到结构主义,再到布拉格学派,再到叙事学、符号学、解构主义(反结构主义,也称后结构主义。)

(三)叙事语法(也称叙事语法)

目标 阻碍 努力 结果 意外 转弯 结局

托多洛夫:叙事作品就是一个大句子。=======情节的最小单位:行动元,叙述句

普罗普故事形态学

31个固定功能和7个角色:

赠与者

相助者

主人公

派遣者

公主(要找的人)

对手

假冒主人公

格雷马斯在此基础上提出了结构语义学:

接受者 —— 客体——发送者

辅助者 —— 主体——反对者

认为故事中存在以上六个行动模型。

按照这些行动模型的关系,形成了意义矩阵:

分析小说的步骤:以《老人与海》为例

- 找出基本要素:老人、鲨鱼、马林鱼、小孩、海、其他人……

- 将要素归类(按照6个行动模型)

3.按照两两关系进行分析:

- 老人与他人==自我确证==个人——这回权力:老人打鱼是在社会话语下的权力显现;

- 老人与鲨鱼==自然界的本质规律是斗争与杀戮==个体得以超越(战胜强大的对手就是一种超越,就是一种胜利。)

- 老人与海==大海象征着宇宙中某种永恒不变的东西==在宇宙中,人类的任何行为都是无足轻重的。

总结:两类关系:一是人与社会的关系==自我确证==成功,精神层面;人与自然的关系==斗争,失败,无足轻重==失败,现实意义。

使文学分析科学化。

缺陷:容易模式化。(理论+案例)

五、克劳德布雷蒙的“三位一体”模式

故事的核心就是可能性出现和实现可能的过程。

主人公前途未卜==提出解决方案/没有解决方案==问题解决、问题未解决……

- 递进式:A1--A2--A3--A4;B1--B2--B3--B4.

这种类型往往体现在侦探型作品上。

2.嵌入式:A1----A2---A3---A4---

A2(B1---B2---B3)武松、潘金莲

3.对照式::A1----A2---A3

B1---B2---B3 智取生辰纲

六、托多洛夫

原有平衡

满足=== 破坏===对抗

*** ===行成新的平衡==不平衡

七、列维斯特劳斯的结构主义理论

被誉为结构主义之父。

代表作

(一)《野性的思维》开启了法国结构主义的开端。

核心思想:原始人的思维方式和现代人并没有什么本质区别。

- 原始人思维方式:具体问题===知识体系

现代人思维方式:知识体系==具体问题

都是试图把纷繁复杂的现象纳入一个结构。

2.研究原始文明制度:图腾文化(M:其实现代人也有图腾崇拜,比如LOGO,国旗,校徽,$……)

图腾崇拜本质=自然、动物、人==凝结三种关系

3.历史是具有主观性的(历史是人类的主观幻觉)。历史之所以有意义不在于发生了什么,而在于是按照何种逻辑组织起来的。

“一代有一代之文学”

(二)《结构人类学》

结构主义解读步骤:

- 抽离出神话故事中的神话素;

- 以二项对立的原则排列神话素;

- 分析其深层结构(自然地理,经济模式,家庭结构……等模式)

血缘关系

杀死怪物

坡脚——强调人的起源

===第一个矛盾是人的土生起源,是一个自然起源;第二个人矛盾是两性起源,是文化起源,因此《俄狄浦斯王》揭示的是自然和文化的问题。(t:应用不多)

八、罗兰巴特的结构主义理论

《写作的零度》《作者之死》《恋人絮语》……

(一)零度写作《写作的零度》

- 针对的对象:浪漫主义思想,萨特的观点:《什么是文学》能够实现人的自由,文学可以干预社会,作家可以介入社会。

- “零度写作”的内涵:作家在写作时应该主动回避感情色彩和主观意向。特点:对作家主体性的某种遮蔽。====零度写作形成风格以后——不介入本身也是一种态度——真正的“零度写作”是否存在?——零度写作势必会被文学史吸收,成为某种意识形态——写作就是与某种权利(罗兰巴特从更高的形态上否定了零度写作,但在内涵上肯定零度写作)

(二)“作者之死” 1986年《作者的死亡》

“作者之死”是对罗兰巴特《论拉辛》观点遭遇的反对的回应,认为:

- 作者对文本的主导权不具有历史的必然性;

- 作者不是文本的唯一主体==真正的作者是脱离作者的主体;

- 作者不可能先于文本存在,作者和作品是同时出场的,写作不是描写,而是语言符号;

- 消灭作者才能获得文本的多维空间。(不能局限于作者的创作意图)

- 作者死亡意味着读者的诞生,作者决定意义生成空间。

(三)叙事学的分级《叙事作品结构分析导论》

叙事作品的三级:功能层:最小单元;行动层:人物关系;叙事层:叙事意义。

(四)《神话学》

几个符号系统的问题:

传统的符号是能指和所指的一一对应;

罗兰巴特认为有一种更高级的能指所指关系。

例如:rose------<-<-<@——爱情

第四节 后结构主义理论

解构主义:把整体变为部分,强调打碎重组

解构主义=后结构主义≤后现代主义

基本特点:反中心、反同一性、反本质、反宏大叙事、反体系性、反总体性……

一、福柯的解构主义理论

(1926--1984),尼采影响,1961《古典时期的疯狂史》——后出版为《疯癫与文明》,1970年当选法兰西学院院士

1975年《规训与惩罚》(汪明安的福柯研究)

1976年《性史》

(一)《疯癫与文明》研究方式:考古学(知识考古学:对来龙去脉进行挖掘,找到问题的来源,尤其是对一些习以为常的观念追问:是否从来如此。如果并非从来如此,那就进行摧毁。)

1、历史上对待疯癫的态度是变化的:

- 17世纪前:疯癫是独特象征。柏拉图的“迷狂说”;中世纪宗教处理疯癫者的方式“愚人船”;文艺复兴时期充斥着“疯人”形象,且在他们“疯癫”后反而找到了事情的本相。——对“疯癫”的态度是较为正向的;

2、17世纪后欧洲“麻风病”爆发、消失后,闲置的“麻风病院”关闭着疯子,罪犯,失业者……因此,人们对待疯子的态度转变,成为非理性的象征,而现代性的理性就是建立在对非理性的指认上的。

现代文明建立在理性之上===理性的产生是偶然的===现代文明的产生是非理性的==现代理性文明不具有崇高性

疯子不是病理性的结果。

(二)《词与物》==知识型==对知识进行考古,挖掘知识表象背后的根基/结构/模型==消解人类的主体性。“人如同大海边沙地上的一张面孔,终将被抹去。”——福柯

- 知识型:只是背后的结构。例如柏拉图的理念论,建立了一套现象和本质的关系,认为现象背后有本质。这就是这一种确立知识结构的模型。类似于“范式”。例如,从牛顿力学到爱因斯坦量子力学。

- 历史上的“知识型”

- 16世纪文艺复兴时期:相似型

- 17--18世纪:表象型 心与物的对应

- 18--19世纪初:自我表象型 人是表象的客体,也是表象的主体,人类的知识是抽象的知识,研究抽象知识的本质是研究人自己,人成为世界的中心。

- 1950年后:人之死,人不在处于主体地位。

(三)《规训与惩罚》1975年

- 谱系学\系谱学:知识与权力的同谋关系

- 监狱诞生:权力的诞生依靠着惩罚

酷刑:害怕、大众=彰显权力——监狱=温和?监狱是将规训和惩罚用到极致的。

监狱规训的制度:

- 层级监视==自我约束(不对等注释)

- 规范化裁决==处罚特权

- 检查==贴标签

透过监狱看现代社会:现代社会就是一个大监狱。==个性丧失:社会只会生产社会本身所需要的人。===人道主义走向了人道主义的反面,披着理性和文明的外衣压抑着人,消解了整个现代社会。

问题:批评福柯的泛权力化倾向,只解构不建构。

现代主义:有一个中心,有本质,批判是为了“应该”

后现代主义:无中心,无本质

二、雅克德里达

(1930-2004)

1967《论文字学》《声音与现象》《书写与差异》

(一)“解构”内涵

- 超出哲学的非哲学思想;

- 目的不是摧毁,而是反抗——方式:深入到结构当中去,然后消解掉对象的结构;

延异:

索绪尔语言学:能指指向所指

德里达:能指只能指向另一个能指——语言就是一场游戏。

(二)

- 解构的对象——罗格斯中心主

罗格斯中心主:(解构)语音中心主义,(解构)在场的中心地位。

2.解构的策略

- 延异:差异 共识差异和历史差异

- 播散

- 踪迹

第三章 存在主义接受美学

第一节 存在主义

一、海德格尔 1889-1976

师生脉络:布伦塔尔---胡塞尔---海德格尔--伽达默尔、汉娜阿伦特

1927年《存在与时间》

1、海德格尔的哲学主题:存在与存在者

认为整个形而上学的历史就是存在的遗忘史,因为将存在当做存在者来理解。

柏拉图以来存在被悬置了,讨论的是存在者。

存在者:一个实体,一个完成时;

存在:是过程,一个进行时。

胡塞尔:回到事物本身(回到现象最初的状态),看的过程带有主观性,具有意向性;(M:风景与科学、理性一起被发现?)

海德格尔:观察事物要超越主客二分(传统认识事物的方法)——存在论(主客都存在,主客统一。不在讨论主客问题,转而讨论存在问题。存在强调体验,而非认知)

3.研究对象--此在

把握存在必须通过存在者把握,这个存在者必须意识到自己在存在,即“此在”,约等于“人”。

此在的本质==始终处在祛存在的过程中=人不断都反思人生的意义

4、“在世之在”=此在

此在的意义与周遭的环境有关系,当一个此在存在一个固定的环境中,此在的意义就被确定了。但此在不想被确定,因此会产生逃离的欲望。

5.此在的两种状态:本真状态==永远处在祛存在的状态,即:不被定义(萨特拒绝诺贝尔文学奖);非本真状态:沉沦在世,丧失自己。

6.人可以在任何事件上沉沦,唯有死亡需要独自面对==畏==畏的存在会逼迫人追求本真状态

7、海德格尔 艺术本源论

艺术本质==从艺术作品入手==物(同一个物又有区别)海德格尔认为存在两个物,

- 一个指向世界,强调意义化的——工具

- 一个指向土地,是无意义化的——意义可生长

艺术的本质:意义化的世界和无意义化的大地之间的冲突。===针对现代技术而言

现代技术使得艺术成为了文化工业,艺术丧失了神圣性。

二、萨特的存在主义文论

(一)萨特(1905-1980)

1934年《自我的超越性》

1938年《恶心》(文学作品)

1943年《苍蝇》(三幕剧)

1945年《存在与虚无》

1945年创办《现代主义》,提出“萨特存在主义”,认为:“存在先于本质”。

(戏剧)《紧闭》

1964年拒绝接受诺贝尔文学奖

(二)存在先于本质

萨特探讨存在是基于本质而言的。提出

- 自在的存在:不以意识为转移的客观世界——具有荒诞性

- 本质先于存在

- 自为的存在——具有某种主动性,强调改变——去存在:对存在的否定。不去强调是什么,而是不是什么。

- 存在先于本质:不知道是什么,而是靠存在方式决定的——自由

“他人即是地狱”:他人的存在是对自我的限定。

(三)文学本质==自由

文学一定是对自由的选择和揭示

- 作家角度——动机:需要感到世界是重要的,获得虚构权利,实现某种自由;

- 读者角度:读者具有创造性,也是意义的创造者;

创作本身就是在召唤他人的自由。

3.“介入”说==文学的社会功能==揭示社会的异化现象——罗兰巴特针对此观点提出了:作者之死。

三、加缪的存在主义思想

“荒谬三部曲”

1942年《局外人》;1943年《西西弗神话》

1951年《反抗的人》萨特 加缪关系破灭

1957年获诺贝尔文学奖

1960未完手稿《第一个人》

- 荒谬的世界;将荒谬作为起点

- 反抗荒谬世界:反抗的方式不是自杀,而是超越现实 :西西弗斯的超越方式:唐璜、演员、征服

第二节 接受美学

一、伽达默尔的解释学理论

(1900-2002年)

1960年《真理与方法》

(一)前见(成见)

前见不是消极的,而是理解可行的前提。

前见分为真前见(来自于整体的历史传统)和伪前见(带有某种功利性目的)。

(二)视域融合

视域:目所能及

视域融合:

- 理解者的前见 =====理解者的视域

- 文本意义=========文本的视域

理解者的视域和文本视域的融合,就叫做“视域融合”。

共时性视域融合:同一时期内,静止的状态下

历史性视域融合:过去的理解和现在的理解======效果历史:所有的理解都存在于历史理解的交互中。

二、姚斯的接受美学

姚斯-伽达默尔--强调文学历史

接受美学(文学角度)

伊瑟尔-英伽登--强调文学文本阅读

(一)文学作品的存在方式:历史性

文学研究应该落实到对作品的研究====对作品的研究应该落实到作品的存在方式研究===对文学接受史进行研究

一部文学史=一部接受史,例如张爱玲的历史地位

(二)期待视域(期待视野)(伽达默尔的前见等)

期待视野是读者在阅读作品之前的定向性期待。包括读者的素养、品味、阶级等。

- 作品与期待视野一致————通俗

- 作品与期待不一致————高雅作品

----------------------

- 公共期待视野——普遍共识

- 个人期待视野——

三、伊瑟尔的阅读理论

针对个体的文本阅读,针对的是“空白”,指文学作品中未写出来的部分。

“空白”与

- 语言

- 图景片段

- 思想价值

2.召唤结构

伊瑟尔认为因为“空白”的存在,作品就具有了“召唤”的意识。

3.按照“召唤结构”去阅读的读者就是期待读者。

隐含读者==理想读者

女权主义:抵抗式阅读

第五章 文化研究

一、英国文化研究的传统渊源

- 文化与文明传统

代表人物:马修•阿诺德;TS艾略特;FR利维斯捍卫人文精神

诞生于工业革命后,提出人文至上,精神至上

- 马修•阿诺德《文化与无政府状态》把文化作为拯救的工具。==文化保守主义

- TS艾略特 强调文化的有机性,认为文化是人类整体的生活方式。

- FR利维斯《大众文明与少数文化》,建构了物质和精神的对立,大众和精英的对立,认为英国在工业革命以前具有整一性,之后被分裂了,具有精英文化意识。

2.文化与人类学传统

人类学之父爱——德华泰勒《原始文化》1871年,强调文化的发展是从低级到高级(文化进化论),强调文化的一个基本要素:习俗

研究方法:民族志/人种志

3、马克思主义传统

考德威尔

将文化与社会整个物质生产相联系,强调“一代有一代之文学”。

E诗歌的诞生

二、英国文化研究的建立

1964年在伯明翰建立了一个当代文化研究中心(CCCS)标志着英国文化研究的建立。

(一)历史背景

- 大众社会和大众文化的兴起。二战后技术工人跻身中产阶级;国家福利社会,阶级矛盾渐渐缓和,形成了一个大众社会;

- 二战后英国新左派的诞生。随着阶级矛盾消退,对抗资本主义的阵营发生了分裂。老左派继续发动工人革命,新做派把斗争的方式坐落在文化上,从文化中挖掘抵抗资本主义意识形态的力量。历史唯物主义反对庸俗化的“经济唯物主义”。《新做派评论》

- 成人教育背景。二战后成人教育发展,“奖学金男孩诞生”,突破了学院精英教育的局限性。

(二)文化研究的体制化

1964年,理查德霍加特成立了英国文化研究中心。

1968年斯图尔特霍尔==文化研究的黄金时代

2002年

文化研究发展中的代表人物和著作:

- 理查德霍尔特《识字的用途》1957年

- 雷蒙德威廉斯《文化与社会》1958《漫长的革命》1961

- 汤普森《英国工人阶级的形成》1963年

(三)文化研究的基本主张

- 对利维斯主义的超越。接受利维斯重视大众文化教育的重要性,但是扬弃了精英文化的观念。

(利维斯《伟大的传统》,极强的精英意识,强调对英国经典文学作品的重视)

2.重视文本分析和民族志的研究方法。

3.强调文化与社会历史的内在联系。

4.把文化理解为(工人阶级的)日常生活,强调为日常生活经验的重要性。

the structure offeeling

(四)文化研究的研究对象

- 工人阶级社群的文化

- 青年亚文化:性别文化、少数族裔文化(倾听历史的沉默处)——身份认同问题

阶级 性别 种族 —— 文化研究的三大问题

(五)文化研究的范式

文化主义 60S

结构主义 70年代前期

文化把权力论(葛兰西转型)70年代后期

后马克思主义 不同理论的结合 80年代