XF9-1高空台最大加力推力试验

作者:郑击波

先从一个游戏开始

先做个小游戏,而且这个小游戏不白做,后面可是会排上大用场的。下面这四张图中,请各位先选出来一个“看着最不舒服”的图片,或者给这几张图片的“舒适程度”排个序,不要太在意“为什么”,只要凭自己的感觉就行了——然后千万要记好了自己的答案。

↑凭感觉选出看着最不舒服的那张图片↑

然后,怕各位瞄到答案,我们这里说一些别的事情:

首先,分析XF9的所有资料的来源主要是来自日本防卫装备省公布的相关文件中的图片和视频中的截图。由于资料众多,且时间先后顺序不能完全确定,所以部分分析只是基于本人的假设,不能完全保证正确。

其次,要强调一下:我对日本航空发动机研究工作没有恶意,只是本着“谈谈自己看到这台发动机后的想法”的目的随便聊聊,切勿随意揣测意图。

揭晓答案前的准备

我们先说游戏中的四张图是什么。这些图都是航空发动机核心机转子的“承力结构”。而所谓的承力结构,你可以理解为房屋的框架。一栋房子,可以装潢的面目全非,但是承力结构几乎是不可能变的,而房屋承受外力是不是会变形,就是要看其中的承力结构,承力结构设计的好,房屋才不容易变形、寿命也会更久。

↑房屋和其中的承力结构↑

而我们只要解剖开一台发动机,就会发现,发动机转子内部也是有所谓的承力结构的,比如说下图中的前轴颈和鼓筒轴,他们就负责连接轴承、压气机和涡轮,只有这些结构设计的合理,发动机才能够用最轻的重量达到既定的设计目标。

↑航空发动机核心机转子↑

下面这张图中的红线就是承力部分,我们看到它,就好像看到了房屋的大梁、承重墙,发动机受力之后,会沿着这条路线传递载荷。而游戏中的四张图,就是我们删繁就简之后,把几台航空发动机转子中最本质的那部分承力结构给抽离了出来,把他们的剖面图画了出来。

↑航空发动机核心机转子的承力结构↑

然后答案揭晓,各个图分别对应了哪个发动机。各位再对一下自己刚刚的“舒适度”顺序吧。而且估计各位已经注意到了,这些发动机都是推重比10一级的发动机。

↑不同发动机的承力结构形状↑

我给曾经做过相对比较广泛的调查,让一些没有学过航空发动机的朋友做了这个游戏,绝大部分似乎都认为,图片B是最让人不舒服的那一张。当然,学过发动机结构的朋友就是100%都认为B不行了。

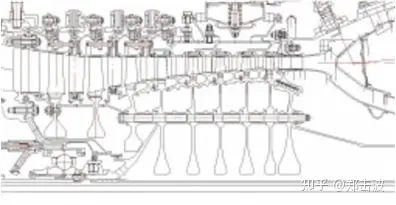

↑XF9发动机的结构示意图↑

其实就大部分没有学过航空发动机,一开始也不知道这些曲线意味着什么、也不知道好不好的标准是什么,但是就是自然觉得,好像B看着有点儿别扭,原因就在于:别的曲线都是像曲线,有着相对比较平滑的过度,而图片B中的曲线则是直上直下,生硬的很。

而且,估计大家也发现了,似乎A、C、D都是拱形,或者类似于拱形,而XF9的承力结构形状却是一个“门”字形——而这个,就是为什么B中的曲线让人觉得不舒服的原因。

航空发动机中优美的拱形

这种“拱形”结构,在航空发动机中实际上是屡见不鲜的。那么为什么航空发动机设计师都会不约而同地想到这种结构呢?难道仅仅是因为好看?

其中的原因很简单,就是因为这种结构是抵抗变形能力最好的。包括大家在生活中看到的拱顶、拱桥,都是利用了这种构型特别能够抗变形的特点。

↑拱桥可以承受很大的力↑

我们只要看一下,当拱形结构受力的时候,力在结构内部传递的过程就可以知道为什么拱形结构会有这种特点了:简单说,拱形结构可以把所受剪切力变成材料受挤压的力,然后通过这种方式传递出去。这种力学上“化剪为压”的方式,非常奏效,使得结构可以设计的更加结实耐用。

↑拱形结构有很高的刚度,不易变形↑

而航空发动机别看是由金属组成的,但是因为它受到的载荷太大了,又处于高速旋转中,所以还是会发生变形、引起发动机的振动,尤其是现在发动机要求推重比越来越高,所以发动机逐渐由“大铁坨块子”变成了“薄铁皮盒子”,这就让结构设计更加重要。

↑核心机转子在工作状态下也是会发生变形↑

还记得达索公司曾经的豪言吗?

“好看的飞机一定是好飞机。”

同样的。

“人看着不舒服的结构,一定不是好结构。”

而显然,XF9并没有做到这一点,这也是为什么它的结构会如此突兀的原因。而且XF9不仅仅与我们提到的另外三台发动机不同,跟中国、俄罗斯的推比10一级的发动机也有一样的差别,所以大家可以这么理解:这台发动机,跟美英俄中,在结构上有着肉眼可见的区别。

↑XF9结构让人不舒服的本质原因↑

而说的稍微学术一点儿,这台发动机与其他发动机最大的不同在于:似乎这台发动机的前轴颈锥角太小了,以至于近乎是拐了一个直角。

我估计不少人应该都会表示:就这么一个区别,能说明什么?是不是你故意在吹毛求疵?

为了解答这个疑问,我们不妨看看,其他国家的发动机是怎么面对“拱形构型”的,他们是没有想过可以不用吗?或许可以从蛛丝马迹之中,了解日本自己的航空发动机设计人员是怎么看待这个构型的。

我认为,是他们学经典结构没学像

实际上,我认为XF9是想用一种很经典的结构构型,这就是苏联/俄罗斯发动机中经常使用的“缩头式”构型。

所谓的“缩头式”构型,就是在压气机的下方“挖个洞”,把发动机核心机转子的前轴承尽可能地往这个洞里面放,这样的好处就是让核心机前后两个轴承之间的距离尽可能小,旨在增加转子的刚性,我们比较熟悉的RD33和AL31F发动机的核心机都采用了类似的设计。

而且不仅仅是苏联/俄罗斯,不少发动机设计公司都采用了类似的结构设计方法,比如说RB211、F110等经典发动机的核心机,都是从三级压气机盘引出锥壳来安装轴承的,所以我们才说,这是一种相当经典的结构。

而比较RD33和XF9发动机核心机转子的前部结构,你会发现两者结构上确实有一些相似:都是前轴颈直接与第三级压气机盘的盘心连接,几乎成直角连接。

↑RD33和XF9发动机核心机转子结构比较↑

但是:苏联的发动机设计师非常清楚这种方法的缺陷在哪儿,然后非常贴心地做了“补偿”,也就是轴颈局部加强和环腔结构。

简单说,虽然前轴颈看起来是跟三级压气机盘的盘心连接的,但是实际上却有从四级压气机盘缘伸过来的锥壳结构帮助传力,另外,RD33在前轴颈位置也做的异常厚重,为的就是防止局部变形影响转子整体的刚度,所以RD33真实的传力路线实际上跟XF9很不一样,依旧是“拱形结构”。

↑RD33对缩头式结构的补救措施↑

根据计算分析,RD33的环腔结构和局部加强确实都是非常必要的措施,对于整个发动机刚性的增加是巨大的。而XF9跟RD33之间,仅仅是形似而已,可以说,RD33结构的优点,XF9不一定占到,但是缺点,XF9却一点儿没有想过要弥补。

其他一些蛛丝马迹

一台发动机,如果是专业人士去看他的结构,只要下一定的功夫,就不难猜到其中的设计思路是什么,这也是为什么发动机设计人员要多看好发动机,然后细细琢磨其中的“韵味”,看看一些优点是怎么“交相呼应”的,又看看一些缺点是怎么“亡羊补牢”的。

而对于XF9而言,可以很明显地注意到一件事情:这台发动机相对于其他推比在10一级的发动机,实在是太“粗”了,特别是鼓筒轴部分。如下图所示,通过与F119发动机核心机转子的比较,其他不说,好像XF9发动机核心机转子的鼓筒轴直径太大了。

↑F110与XF9的对比↑

事实上,随着先进航空发动机燃烧室温度的提高,核心机转子都是尽可能离燃烧室远一点儿,好有充分的“缓冲区域”,这也是为什么F119、EJ200、F136等发动机都在缩小鼓筒轴直径。而XF9则反其道而行之,故意吧鼓筒轴的直径做的很大,以至于XF9中,鼓筒轴几乎与燃烧室是脸贴脸。

↑F119发动机鼓筒轴和燃烧室之间的间隔很大↑

其实配合前轴颈的问题我们就可以猜测:也许在设计的时候,设计人员已经发现整个转子的刚度不太够,所以只好提高鼓筒轴的直径,这才搞出来一个“鼓筒轴直径天下第一”的情况出来。当然,不管是因为什么,如果这台发动机鼓筒轴如此之粗,日后肯定会有各种各样的问题:包括螺栓连接的稳定、涡轮盘寿命、发动机冷却等等,一系列的问题。

他们已经知道结构有问题吗?

这么容易就能够看出来,难道日本的航空发动机研究人员就看不出来吗?而这个问题也是我经常问自己的:他们已经知道结构有问题吗?或者他们压根不觉得这是个问题吗?

日本对于XF9的宣传一直都采用的是如下图所示的结构图,并且他们在XF9发动机关键技术中的“轻量化压气机技术”中,也确实认为这种从没有人用过的结构是他们的“创新”。这些研究已经在2010-2015年就完成了、通过了验收。

↑宣传中使用的XF9结构图↑

↑宣传材料中的压气机轻量化技术↑

所以我们基本上可以相信,在部件研究阶段,日本航发技术人员确实是笃定,这个结构就是他们在未来的XF9中要使用的,除非出现了不可回避的问题,否则不会大幅度改动现有结构。

但是,到了2017年,XF9做核心机转子试验的时候,宣传材料中的核心机结构却变成了另外一个样子:虽然普通人看不出明显的区别,但是专业人士还是可以一眼看到变动,甚至于同为航空发动机设计人员,对于每个变化背后的动机,都可以猜的七七八八。

↑XF9核心机试验宣传材料↑

↑核心机试验中的“改进结构”↑

也就是说,如果核心机结构确实如他们的宣传图所示,那么我们可以管中窥豹,去揣测一下,他们的研究人员自己是怎么看待这些结构问题的。甚至于经过分析之后我们也能够发现:他们大概知道自己错了。

处处都是妥协的修改

现在我们已经根据资料假设了,在核心机试验阶段XF9的结构和部件研制阶段的结构发生了很大的不同,从这些不同里,我们可以大概了解设计人员遇到了什么问题。

我们先来看看前文说到最核心的问题:压气机前轴颈锥角太小。然后再看看修改之后的结构,对比一下就可以发现:他们果然改了。

↑修改前后核心机压气机前轴颈锥角的变化↑

事实上,在2017年我第一次知道还有XF9这样一台发动机、并且模模糊糊地在一块高模糊展板上看到这个结构的时候,我当时就很确定,这个锥角的设计太奇葩了,会对整个发动机都有影响,要么这个展板要么是假的,要么他们要吃大亏。现在果不其然,改掉了——以非常别扭的方式。

↑刚看到展板上的结构时的想法(注意时间)↑

另外,相信各位一定注意到了,原先的结构是直挺挺的锥角,现在居然变成了“三段式”,歪歪扭扭的实在是看着不舒服。而之所以变成这么别扭的结构,就是被第二级压气机盘的盘心挡住了,必须要采取这么一个折中的方案。于是我们都仿佛可以看到设计人员在吼叫:

今天就是天皇老子来了,这锥角我也得给它掰上去!

而作为转子刚度不够而要力挽狂澜的另一个“背锅侠”——鼓筒轴,修改就更加勉强了。我们先看一下下图中鼓筒轴修改前后的直径变化——确实变得更粗了,并且我们又注意到一处不合常理之处:平滑的鼓筒轴居然有一个“小褶皱”,凹陷进去一块,这又是为什么呢?

↑修改前后鼓筒轴的直径变化↑

↑鼓筒轴的弯曲对应了燃烧室的轮廓↑

之前说了,XF9的鼓筒轴因为直径太大,已经离燃烧室太近了,现在还要接着扩大,那怎么办呢?还记得刚刚的“三段式”迂回的前轴颈吗?鼓筒轴这里也“顺利”地迂回了一把。于是我们又可以仿佛听到设计人员的吼叫:

今天就是天照大神来了,这鼓筒直径我也得给它加上去!

而且我们还能够看到一些林林总总的变化,比如说下图中第一级压气机盘几乎厚到几乎需要用旷古绝今来形容(图中的A),比如说三级压气机盘的厚度也是极度不协调的,这也是对前轴颈锥角变化而不得不采取的补强措施。

↑核心机试验器相比原结构的两处变化↑

总之,发动机的设计人员已经意识到了情况好像有点儿不对,并且也在尽可能地修补,但是最后的结果就是处处都是妥协,处处都是处于头疼医头、脚疼医脚的尴尬之中。而且,问题还不仅仅是这些,有大量一眼能够看出来的不合理之处,我只能说:但愿是我多想了吧。

聊聊日本航空发动机的局限之处

事实上,日本航空发动机的制造能力是非常强的,比如说IHI一直都是GE最核心的几个供应商之一,其他包括沃尔沃、MTU、Avio等等,在行业内绝对是如雷贯耳,所以几乎世界上所有的先进航空发动机都有日本的参与。说实话,如果有一天中国可以有一家跟IHI一样的公司,那中国航发怕不是要笑醒过来。

但是,从这台名为XF9的航空发动机中,我们也可以看到日本航空发动机在设计能力上的局限之处。

首先是部件设计强,但总体设计却经验不足。

按照日本防务省的材料,高压压气机结构早就已经通过了验收,并且被冠之以“结构轻量化”而作为一种新技术来验收的。我一点儿都不怀疑高压压气机验收时候的严格程度,也绝对相信单单是高压压气机一个部件运转的时候,它一定是非常正常的。

但是,高压压气机和高压涡轮运转起来都正常,那么拼起来之后就一定也运转正常吗?这才是问题所在。

实际上GE、普惠和罗罗之类的航空发动机生产商,他们的各种供应商都有非常先进的部件生产乃至设计技术,但是整机设计技术都是掌握在生产商手中,而这些恰恰是那些供应商所欠缺的。

↑GE公司和供应商↑

并且,我真的要非常认真地说一句:是先有厉害的发动机生产商,再有厉害的供应商,这个顺序不会反。

而在整机设计技术上,日本实在是差的太远了,整机结构设计给我的感觉就是毫无章法,跟其他所有同级别的发动机在结构上有着肉眼可见的区别,而且从我已有的知识上看,这区别不是什么好区别。

其次,是不信邪。

按理来说,世界上优秀发动机那么多,只要认真看一看,至少会发现,在绝大部分发动机的研制过程中,几乎从来没有出现类似XF9的结构形式,难道他们的研发人员就不知道想一想,为什么别人不这么设计吗?

但是就这么一个谁都没有用过的结构、跟几乎所有的先进发动机都有肉眼可见的区别,就这么非常华丽地使用了,这得是有多大的自信?

创新不是走那些别人走过的、但是发现走不了的路,而是知道走什么路有什么下场之后再去结合自己的需要走一条新的或者哪怕是旧的路。你得信邪,各种大哥们没做的事情,不是大哥们弱,是真不行。

而且妥协不是不可以,比如说就是在前轴颈位置,有不少发动机都出现过为了增加锥角而采用弯折结构和切削轮盘的妥协,比如下图中的AI222发动机,其实在锥角位置的妥协比XF9还要大。但是AI222之所以要这么干,是因为他们采用了长螺栓压紧压气机盘的设计,这种方式极大地降低了研发成本以及生产/装配/维修难度,付出的代价就是长螺栓所在直径位置不能太大,所以自然要靠“缩头式”结构提高转子刚度,甚至于要从4级盘位置引出前轴颈,才不得不做前轴颈的妥协的。而且,鼓筒轴直径还可以维持的很小,说明在整个转子的刚度控制上,设计师是心里有数的。

↑AI222发动机的高压压气机设计↑

所以问题永远是:妥协是否有整体的规划?是否带来了更大的好处?这是“战略规划”和“战术应激”的区别,最后的结果简直相差了十万八千里。

而如果永远抱着一种“头疼医头脚疼医脚”的想法,觉得“这个问题我只要稍微改一下就一定会好的!”,“我觉得这个问题就是一个局部问题,怎么可能会影响到整体呢?”,“改一下,能转起来就行了,后面再说”,在现代先进航空发动机这种高度一体化的机械结构里,是行不通的。

最后,是玩不起。

在设计阶段,发动机的结构可以有很大的改进余地,只要有决心,慢一两年也是可以接受的,比如说EJ200的发动机,即便是在验证机已经通过验收之后,依然在进一步的设计过程中将前轴颈从二级盘移动到一级盘上(当然,不一定是因为刚度问题),变化很大,一定是付出了相当的代价的。但是,一台发动机真的在设计阶段发现存在问题,那就一定要早发现早解决,而不是四处修修补补、到处都是那种兵临城下时候的妥协。

↑EJ200发动机在设计过程中的变化↑

不过,我需要说一点,这个时候我们不能说这就是设计人员心态或者能力的问题,而是说,如果一个国家没有真正要搞好航空发动机的决心,或者没有足够的经济硬实力,这块骨头是很难啃的。一套结构方案作废,光一件试验器本身的加工成本就已经接近半个亿了,更加不用说新的试验、人工成本和时间成本,所以说到底,还是国力。

到处妥协,甚至于不顾后果地妥协(前轴颈的三段式和鼓筒轴的大凹坑),最终只会有一个半吊子的成果——这在各种高科技产业的设计研发过程中,被验证了一万遍。

这个教训,不仅仅是对日本,对我们也是一样适用。

那么,我会被打脸吗?

估计有朋友会担心,我在这儿言之凿凿地说,XF9这不行那不行,万一有一天被打脸了怎么办? 这个我还真的不担心,因为我“信邪,而且玩得起”。

其实所有的科学发现或者工程经验都会面临这样的挑战:以前以为的一个真理,时候被证明并非如此,而我今天会如此判断,是基于现有的材料和已有的经验所做的一家之言,难免会有纰漏。

比如说XF9其实并不是这样的结构,或者核心机试验器并不是图中所示的,或者两种结构出现的顺序其实刚好相反,等等,又或者结构设计其实没有我想象中的那么重要,只要部件设计得好,就可以设计出最优秀的发动机等等,这些都会让今天的这篇文章中间的某些结论产生偏差而“被打脸”。

比如,我曾经在2017年的时候说,如果没有高空台,日本这台发动机很难做验证,所以这一点就卡着XF9。但是后来证实,当时适用于XF9的高空台已经改造完成了,所以这件事情是我“预测失误”。我当然会承认这件事情。

所以,如果XF9真的证明是一款无比成功的航空发动机(当然,不是说给某个验证机装上之后飞几个小时就束之高阁的那种),那么我一定会好好研究自己哪里出错了,因为我信邪、并且玩得起,最终这就当做学费好了。