“没有两艘完全一样的”本森-格里夫斯级考证(一)24艘早期型1943年前的配置变化

好了,在上一篇专栏中我们已经能辨认出本森级、格里夫斯级、利弗摩尔级和布里斯托尔级分别是些啥了。那么在这篇里面,我们的主题就是看看共计96艘的本森-格里夫斯级是如何分批建造的,各批次、以及服役之后各舰的具体配置如何。

注:本文超过10000字,如对二战美海军技术装备比较熟悉,可以划到约五分之一处开始阅读,并以看图为主。

1938财年第一批次8艘

DD-421本森、422梅奥

伯利恒设计的本森级(original Benson class),单级齿轮减速装置,外观上方烟囱,前后烟道裸露。所有本森级均使用伯利恒生产的蒸汽轮机。

此两艘均由伯利恒昆西船厂建造。

DD-423格里夫斯、424尼布莱克

吉布斯&考克斯设计的格里夫斯级(original Gleaves class),双级齿轮减速装置、有巡航汽轮机,外观上圆烟囱,烟道被甲板室整体包裹。使用西屋公司蒸汽轮机。开工后按照1939年型设计将锅炉最高温度由750°F提升至850°F(399°C/454°C),

此两艘均由巴斯钢铁厂建造。

DD-425~428 麦迪逊/兰斯代尔/希拉里·P·琼斯/查尔斯·F·休斯

性能同421、422。

其中,425、426*由波士顿海军船厂建造。427建于查尔斯顿,428建于普吉特湾。这三家船厂都是海军直属。

虽然本森/格里夫斯级的设计中采用的都是巴布科克&威尔考克斯M型锅炉,但DD-425、427、428实装的是福斯特-惠勒锅炉。此外,DD-426使用了波士顿船厂组装的西屋轮机。

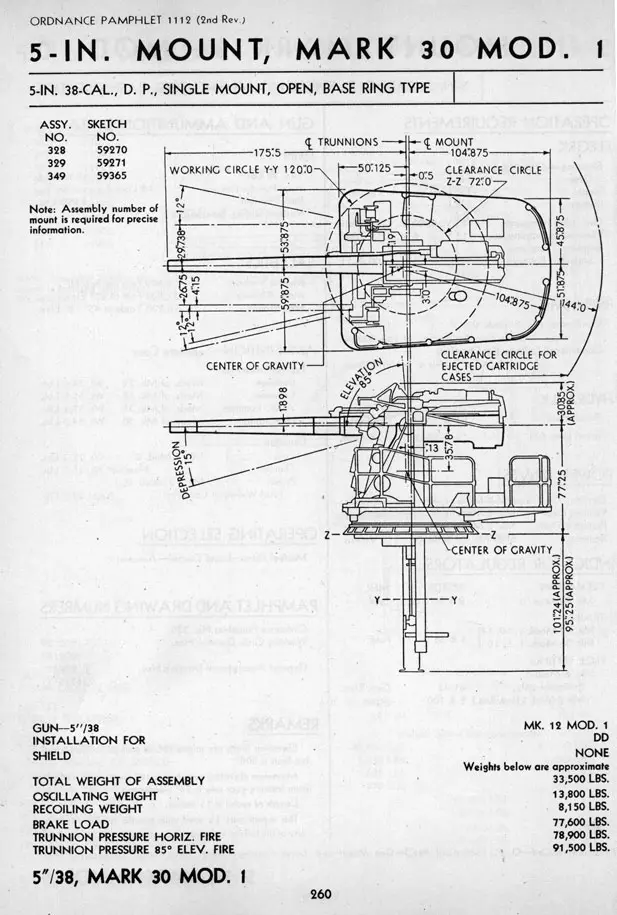

下面借几张图片简单介绍下本森/格里夫斯级早期的武器装备。主炮采用1934年法拉格特级以来美驱的标准装备——Mk12型38倍径127mm高平两用炮,每门炮备弹320~360发。注意Mk12是炮身型号,图中的Mk30等等都是炮架型号。从舰艏至舰艉的5门主炮分别编为1、2、3、4、5号,事实上很多战前完工的美驱开战后即使拆掉了一座炮塔,剩下炮塔的编号也不会发生变化,比如说3号炮塔拆掉之后,尾炮仍然是5号,这个编号实际是按照原始设计中的炮位划分的。

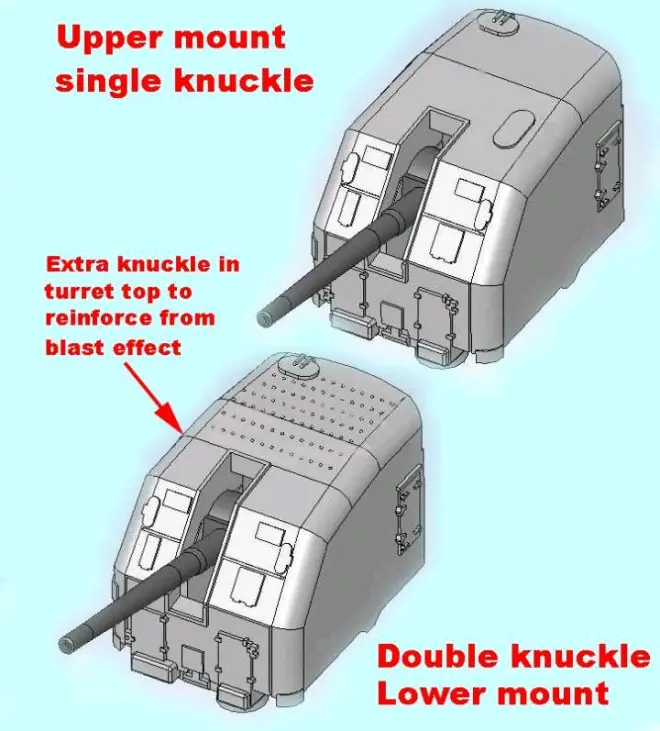

位于较低位置的1、5号主炮炮塔采用Mk30 mod0炮塔,1号炮塔后上方的2号炮塔是mod2。这三门炮都有完整的装甲炮塔,其中mod0比mod2顶部多一个折角,因为1、5号主炮塔要防2、4号炮塔的炮口爆风,所以加强了顶部装甲。

前21艘本森-格里夫斯级(DD-421~441)竣工时,其全封闭炮塔尾部还没有翘出来的抛壳口,只有一扇舱门。

后部甲板室顶部的3、4号炮塔则是无防护裸炮,但它们也是正儿八经的炮塔炮(Base Ring Type),也就是说炮塔下方有一套完整的电力驱动和弹药提升装置,与其他几门炮本质上没有区别。本森-格里夫斯级的裸炮沿用了本汉、西姆斯两级建成时相同的Mk30 mod1型。

这一批次建成后不久,又给3、4号炮塔前部加了一块矮盾板,这是自mod8开始Mk30裸炮的特征,此后建造的本级舰都有这块盾板。

接下来是鱼雷发射管,本森-格里夫斯级是美海军种首次采用全中线布置五联装533mm(21吋)鱼雷发射管的舰级。

近程防空武器则是布置于前甲板室、后烟囱和后部舰桥两侧的共计6挺Mk3型12.7mm勃朗宁水冷机枪(0.50" BMG)。

最后是位于舰艉的深水炸弹滚架和配备的深弹,滚架是Mk1mod1型,载弹量为5枚Mk6型300磅深弹或3枚Mk7型600磅深弹。滚架外侧的两个家伙是使用FS酸性烟雾的Mk1发烟罐。

1939财年第二批次8艘

DD-429~436 利弗摩尔/埃贝勒/普朗科特/卡尼/格温/梅瑞迪斯/格雷森/蒙森

设计中的1939年型第一批次,实际性能同423、424。其中429、430建于巴斯钢铁厂,431、432建于联邦造船厂,433、434建于波士顿海军船厂,435建于查尔斯顿海军船厂,436建于普吉特湾海军船厂。

1940财年第三批次8艘

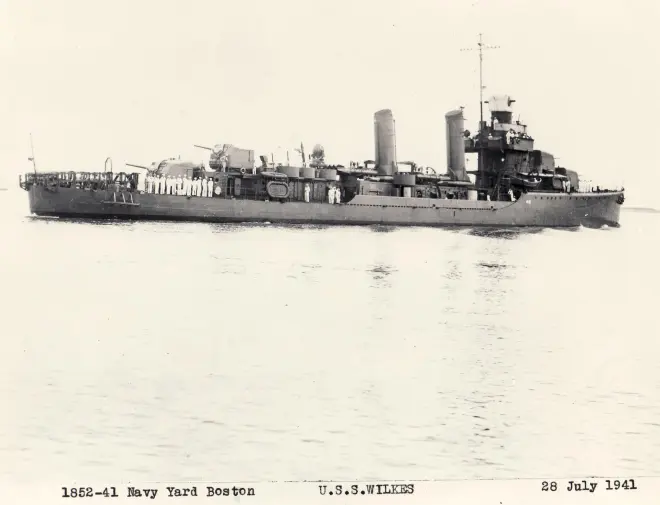

DD-437~444 伍尔西/拉德洛/爱迪生/埃里克森/威尔克斯/尼科尔森/斯旺森/英格拉罕

依旧是格里夫斯级,按舷号顺序由巴斯、联邦、波士顿和查尔斯顿船厂分别建造两艘。

顺便讲个趣事:在建造DD-439爱迪生(没错就是以那个“发明大王”命名的)时,该舰首任舰长——曾在华盛顿特区海军枪炮厂供职的默多少校(Lcdr Albert Christian Murdaugh,后来官至海军少将)亲手为爱舰挑选了主炮。然而在罗斯福总统的命令之下,这批127mm炮被调用于在布鲁克林改造的英国轻巡洋舰德里号(HMS Delhi,达娜厄级四号舰),导致爱迪生号直到完成初期训练之后才收到新的主炮。事实证明默多少校专业能力确实不错,用了他特选主炮的德里号曾在测试中打出25发/分钟的超高射速。

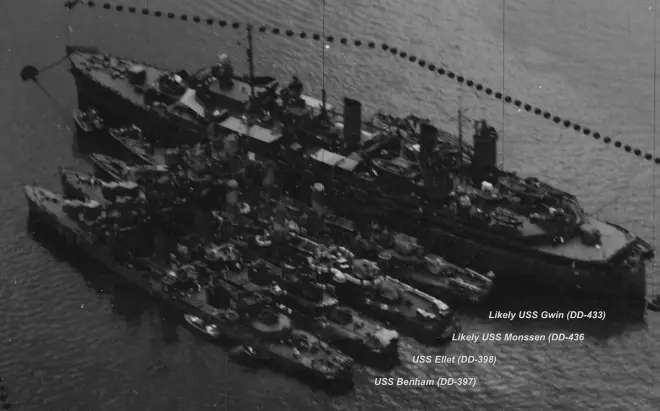

以上24艘统称本森-格里夫斯级早期型(original Benson/Gleaves class),性能数据可以参考前文,此处不赘述。在竣工之后,1938财年的DD-421~428与属于1939财年但进展迅速、紧随格里夫斯号入列的DD-431组成了第7驱逐舰中队(Destroyer Squadron 7,简称Desron 7),DD-429、430、432~436、440加入了以西姆斯级DD-418罗(Roe)为旗舰的11中队,DD-437~439、441~444加入了以西姆斯级DD-420巴克(Buck)为旗舰的13中队。由于此时欧战已经爆发,这些新锐驱逐舰均被部署在大西洋上,并在美国正式参战前就投身于中立护航行动(这就有了卡尼号中雷生还的故事,证明了本森-格里夫斯级交错布置动力组的实用价值)。

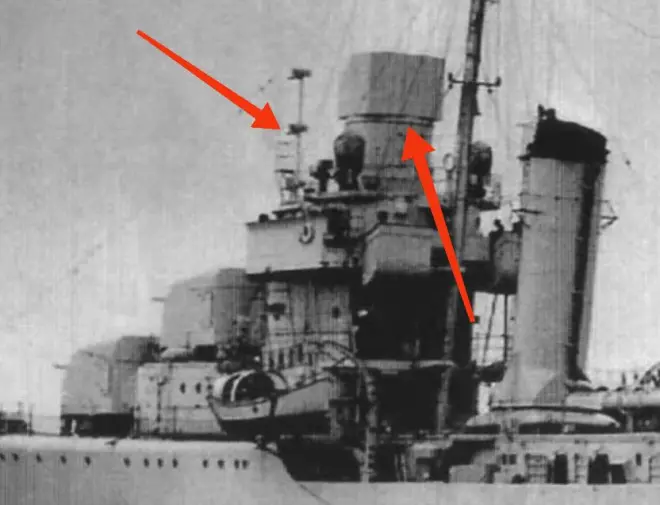

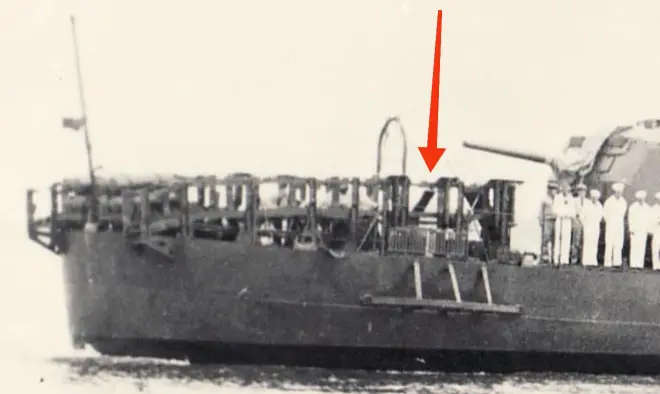

关于早期型,要着重介绍一个不起眼的细节——后鱼雷发射管底座(注意是底座而不是座圈)。该底座前端靠着后烟囱的烟道建立,外观上近似于四棱台,内部是舱面设备及损管队储物间(Deck Gear&Repair Party Locker)。在本森级的照片中比较容易辨认出这个结构,因为本森级后烟囱的后部烟道是裸露在甲板上的,所以必须要有一个略显突兀的底座来支撑后鱼雷发射管。

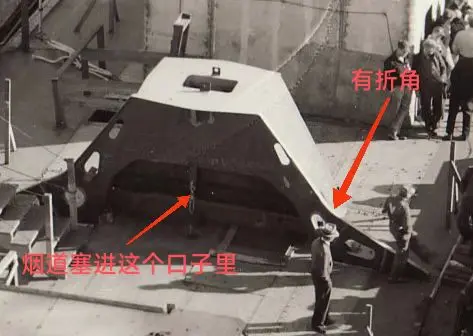

上图是一张十分难得的建造中本森级此处的照片,简而言之这个底座是“盖”在后烟道的上方,并且两侧有延伸到甲板上的带孔支架,中间还有折角。格里夫斯级对应位置的结构(参见下图)其实原理一致,不过该级的舯部甲板室向前后延伸完整包裹了烟道,顺便也接上了发射管底座,所以二者直接融为一体了。至于支架,格里夫斯级没有孔,也没有折角,左右形状是对称的。

服役初期的改装(1941年)

1941年上旬,根据一线使用经验,建成的本森-格里夫斯级开始进行改进。首先是移除"和平时期的奢侈品":封闭舰体下排舷窗,取消舯部甲板室后端的一对救生艇及吊放设施。随后在前部甲板室两侧增加一对救生筏挂架。

接着延长了前桅杆顶部。以蒙森号为代表,增设了TBS通讯天线,但应该是用于早期测试,并未在整个级别中推广。此外,注意前桅横桁上的左右各四组闪光信号灯(blinker lights),内侧三对发挥战斗灯的功能,由内而外依次是白、红、绿色。所有闪光灯底部都有垫片(screen),防止夜间甲板上反射灯光。

然后,修改了探照灯平台后方战斗旗杆(Battle Staff)的形状和拉线样式。

同时尝试了对后部舰桥的简化,当年4月至少有蒙森和梅瑞迪斯两舰拆掉了36吋探照灯之后稍矮的平台(该平台在图纸上是用于安装一部和舰桥顶部前端相同的测距仪的,但似乎从未实装)。

随后开始了更加彻底的改进。起因是欧战爆发后,一线英军的经验教训传到美国国内。1940年上旬,美军组织了一个委员会以研究提升舰队防空能力的课题,由时任海军中将的恩内斯特·金(Vadm. Ernest Joseph King)出任主席。该委员会被直接命名为"King Board",调研了当时的各种防空武器。研究的一大结论是美军当时自用的4联装28mm"芝加哥钢琴"机关炮不够用,而曾在西班牙内战中大放异彩的瑞典产40mm"博福斯"机关炮被认为是最合适的中距离防空武器;但因为获得生产许可和建设生产线需要时间,前者仍然是过渡时期的最优选择。当年12月,"King Board"防空提升项目正式出台,所有一线作战舰艇都开始接受改装,以牺牲部分上层建筑和武器、设备为代价,增设防空武器及防破片舷墙*。本森-格里夫斯级自然也不例外,从1941年5月起陆续返厂。一些尚未完工的舰只直接就地进行改装。与此同时,反潜武器等的更新亦被提上日程,于是就开始了以下的全面改进:

*准确来说,这种像围挡一样的舷墙英文是"Splinter Shield",瞭望台等非武器场合周围的可能会叫"Wind Shield",直接翻译过来是破片防盾/挡风护盾,但因为容易与机关炮自带的盾板混淆,本文中统一称之为舷墙

1,修改主武器。在24艘早期型中, 7中队的DD-421~428撤掉后鱼雷发射管、左舷鱼雷装填吊机,保留全部主炮并为3、4号炮塔装配上顶部敞开式炮罩(可以用帆布盖上完成密封,在北大西洋的恶劣海况下有效保护火炮及炮组成员);11、13两中队则保留了全部鱼雷发射管,撤除后鱼雷发射管上的防爆罩和3号炮塔,而给4号主炮加上炮罩。注意本森-格里夫斯级的顶部敞开式炮罩和此前本汉、西姆斯两级装备的不完全一样,前者把裸炮前方的矮盾板保留了下来,因此新炮塔看起来像是有个“凸下巴”,而后二者此处结构不同,整体更像是一般的Mk30全封闭炮塔。

所有主炮塔的结构也进行完善,加装了炮尾抛壳口。

2,优化建筑结构。直接拆除3、4号主炮之间的后部舰桥,将磁罗经、车钟等应急指挥设备及换气系统保留在原位置的甲板上,前方设置一面舷墙进行防护。7中队的36吋探照灯台被装在后鱼雷发射管底座上,探照灯台并非圆形,而是截去后端,与舯部甲板室后沿平行。

在应急指挥所的后方竖起一座短柱桅。顺便提一个小知识,舰船上的主桅杆(mainmast)不会是从前往后数第一根桅杆,因此本森-格里夫斯级舰桥后面那根很高的桅杆其实是前桅杆(foremast),后部甲板室上面那根像旗杆一样的短柱桅(stub mast)才是主桅杆。在King Board改造之前该级是没有主桅杆的,后部舰桥上面那根小杆子叫战斗旗杆,改造之后变成了短柱桅靠上的一小段。在下图中也可以辨认出与上文蒙森号改造前战斗旗杆顶端一样的“T头”结构。

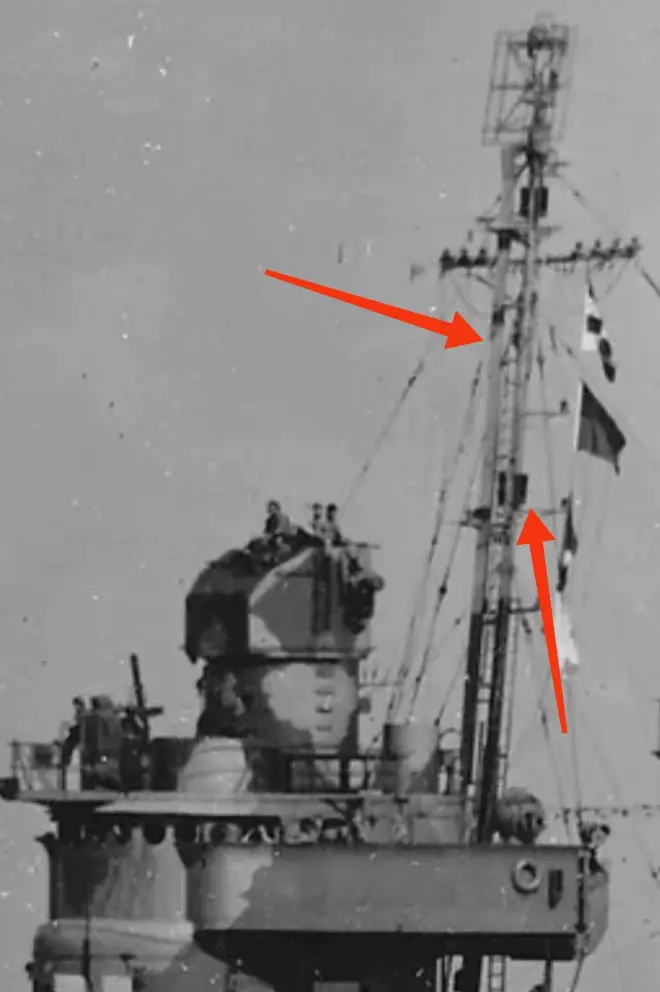

11、13中队的探照灯台则设在后部甲板室顶前端,形状上宽下窄,类似于漏斗。这两支中队的短柱桅紧贴探照灯台之后架设,形状下粗上细,像是一根柱子顶上接上了一根细杆;两条支撑杆在主桅后方。相比之下,7中队的主桅则是一根均匀的细杆,支撑杆在前方(如上图)。

3,舰桥进行调整。顶部侧面凸出来的两只搭载24吋探照灯的耳台被截去,在相近的位置安装了一对对空瞭望台,正面有半圈舷墙;探照灯移动至位于下一层的桥翼末端。顶部靠前的两侧则增加一对12.7mm机枪,同样有舷墙作为防护。最前端则用24吋探照灯替代了测距仪。灯杆被拆掉,只保留最下面一部导航灯。这次改装中鱼雷射击指挥仪安装在航海舰桥,照片和图纸中没有发现,可能是在舰桥内部。

在对舰桥的改造上,有一些存在细节差异的版本。其一,如下图所示,蒙森的两圈机枪舷墙凸了出来,形成耳台的结构,而不是像上图伍尔西那样被完整的栏杆围在内侧。除蒙森以外,DD-422梅奥(Mayo)、427希拉里·P·琼斯(Hilary P. Jones)、428查尔斯·F·休斯(Charles F. Hughes)、443斯旺森(Swanson)、444英格拉罕(Ingraham)也具有此特征。

其二是介于上述两者之间,“凸了但没完全凸”的形态,舷墙超出了栏杆的边界,但不明显。似乎只有卡尼一艘被造成这样。

此外,梅奥号于1941年10月在航海舰桥前方修建了一条连接两侧桥翼的回廊,并一直保留到战后。相对地,该舰舰桥顶部用于搭载灯杆的向前突出部分及正面舷窗上的"雨檐"被截去。

4、修改前桅设备。拆除前桅杆上的瞭望哨(crows nest)和横桁上内侧的三对闪光信号灯(可以在上面蒙森号1941年5月的照片中看得比较清楚),并加装三对垂直战斗灯(vertical fighting lights)。关于战斗灯的使用,一个典型的例子是埃斯佩兰斯角海战中,本森级DD-491法伦霍尔特(Farenholt)通过打出绿/绿/白的灯光信号,向斯科特少将报告了己方驱逐舰的位置。不过,横桁上仍保留了似乎是闪光灯垫片的结构,也有可能是新型的小号桅灯。

修改桅杆的同时,索具也进行简化,悬垂在前桅后方的一根桁被撤去。(参见前面蒙森号战前照片中的注解)

5,修改防空武器。7中队的DD-421~428将12.7mm机枪增加至10挺,分别布置在2号主炮之后、舰桥顶部、后烟囱、鱼雷发射管底座和3号主炮之后的两侧,建造了耳台进行防护。

在7中队里,属于1939财年、担任中队旗舰的DD-431普朗科特(Plunkett)是个例外。该舰本应和队友们实施相同的改造,但由于发生稳定性问题于1941年9月拆掉了3号炮塔,后部甲板室顶部形状也发生改变,增加了两对机枪耳台。

11、13中队的防空武器改装和普朗科特号基本相同,区别在于此二支中队因为保留了后鱼雷发射管,故没有后鱼雷发射管底座处的一对耳台,机枪装备总数为12。不过从照片上来看,不同于上面的草图,实际左舷的机枪组很可能比右舷位置更靠前。未找到普朗科特号此时期的照片,因而无法确定该舰是否也是类似情况。

6、更新甲板设施。后鱼雷发射管底座向右扩展了一块,并且在右舷侧开了扇水密门。左舷的形状保持不变。扩展的甲板室仍然是损管队储物间。

7,升级反潜武器。战前的Mk1mod1型滚架换成了新的Mk3型,可以搭载7枚600磅深弹。为了应对U艇强大的威胁,这批驱逐舰将舰艉滚架在已有基础上向前进一步加长,一直延伸到后主炮炮口前方,载弹量提升至12枚。滚架安装位置和烟幕发生器对调,由1938年设计中的居于舰艉内侧变为分居两侧。

除了新式的滚架外,各舰还加装了一部Y炮,安装位置在滚架加长部分内侧。为对其进行再装填,在Y炮后方安装了一对吊机。

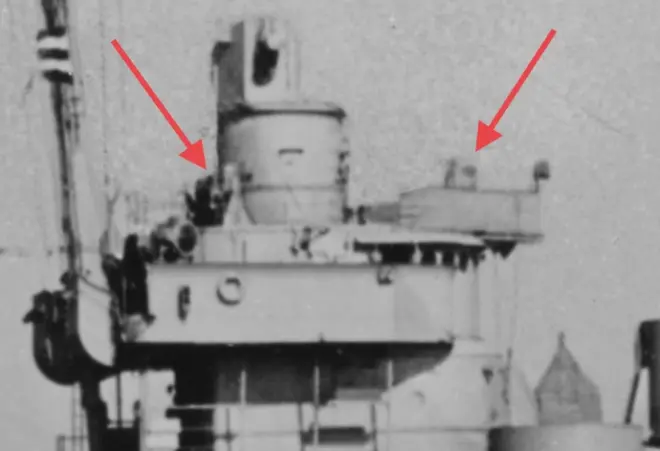

由于滚架一般使用600磅深弹,而Y炮等侧向投放炮使用300磅深弹,因此后者也有自己的弹药架,如下图中左上方箭头所指位置,备弹共10枚。没看错的话,在弹药架和炮身之间、竖在甲板上的那几个柱状物应该是Y炮的发射药。

战争早期的改装(1942年)

美国正式参战后,实践证明“King Board”系列改装仍然不够用。首先,U艇的威胁实在太大了,必须不惜一切代价提升反潜火力。另一方面,总务委员会(General Board)计划将本森-格里夫斯级定位为“制海驱逐舰”,与作为“舰队驱逐舰”的新型弗莱彻级进行区分,换言之就是大幅提升防空反潜能力,对舰武器可以做出牺牲。于是,新开发的K炮开始替换沿用自一战的Y炮(后者占用了宝贵的中轴线空间),最初计划每艘搭载4对(8门)。

1941年12月,时任海军作战部长(CNO)哈罗德·斯塔克上将(Adm. Harold Raynsford Stark)决定将K炮数规范化为3对(6门),某种程度上导致了前线装备的混乱——1942年初,一些舰只配备了2或4门K炮并保留了Y炮,另一些则拥有多达8门K炮*。

*8门K炮的说法参见诺曼·弗里德曼著《U.S. Destroyers An Illustrated Design History》P104,但目前没有发现照片或档案证实这一点

具体而言,大约在1942年4月,DD-421、422、430、433、436、442、443、444装备了四门K炮,DD-426、427、428、434、435、438、439、441则装备了六门。DD-423、430、437、442、443保留了Y炮。其余舰只可能只装备了Y炮。不过这种配置仅维持了很短时间,不久各舰依照标准调整到六门K炮。 与此同时,舰艉深弹滚架向前延长的部分又被取消了,估计是为了平衡K炮增加的重量。

当然,这项改装也不是统一进行的。在早期型中,有一组相当特别的舰只,即第22驱逐舰分队(Desdiv 22)。该分队在1942年4月随大黄蜂号航母(CV-8 Hornet)转赴太平洋战场,可能就有其尚未接受完整的"大西洋式"改造的缘故。有意思的是该分队的四艘船光是这里的通风口都长得不一样。

鉴于太平洋战场上防空压力更大,所有前往该战线的本森-格里夫斯级均被要求将K炮限制在4门(2对)。如上所述,1942年4月,22分队中仅有格温、蒙森符合要求。在中途岛海战(巧合的是,该分队只有前述两舰参加了中途岛之战)前后的改造中,梅瑞迪斯和格雷森多余的那对K炮均被撤除。

另一个变化是,22分队的舰艉深弹滚架被进一步截短,载弹量下降到5枚。在上面那张俯拍珍珠港的照片中,也可以看出蒙森的舰艉滚架比一般的Mk3滚架短。这并不意味着型号的改变——像先前载弹量12枚的版本一样,它们只是长度不同的Mk3。Y炮撤除之后,配套的吊杆也逐步撤销,不过如下图中最右边的箭头所指,格雷森直到战争结束都保留着这对对吊杆,格温、斯旺森(可能还有其他同型舰)则保留了左舷的那根。为了减重,22分队舰艉左侧的烟幕发生器被拆除。

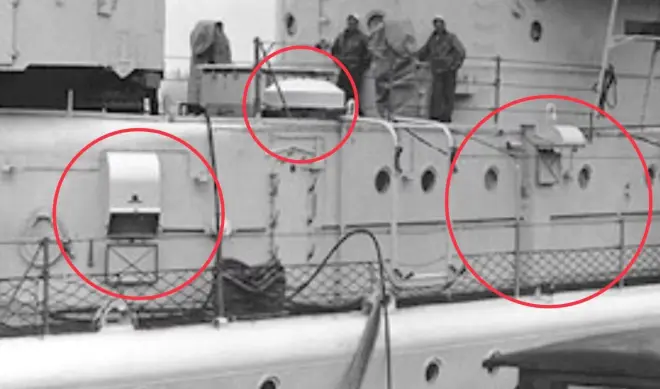

接下来请注意格里夫斯级舯部甲板室侧面的这两对通风口。在原设计中,它们都是向侧下方倾斜的。下图是该级卡尼号相关位置的照片。

同理,后部甲板室前端也有一个结构类似的通风口,不过体积稍小。但在大西洋的恶劣海况中,这种开向侧面的通风口几乎注定要导致海水倒灌(看过电影《灰猎犬》的读者们应该对与大西洋的汹涌波涛搏斗的弗莱彻级有较深印象,事实上采取艏楼设计的本森-格里夫斯级驱逐舰应对高海况的能力要强于平甲板的后辈们,但也面临着各种不完善的问题)。

于是,大西洋舰队的解决办法是将通风口的结构向上延长并向后翻转,做成倒"J"形,如下图所示。

同样,22分队的通风口也有不同说法。在该分队中,仅有蒙森一舰具备“大西洋式”的通风口,可以在下图中辨认出来。注意,22分队还在前甲板室侧面增加了一对救生筏挂架(梅瑞迪斯未经照片确认)。

格温和格雷森没有传统的”大西洋式“通风口,倒也稍作了改进。首先是格温在靠前的通风口顶部和前侧都加装了弧形保护罩,靠后的通风口则只有前侧保护罩。

其次,下图中可以发现格雷森号的通风口改成了向侧后方偏转。

本森级舯部甲板室的通风系统与格里夫斯级不同,在前鱼雷发射管的右前方和后方各有一座较大的通风口。这套通风系统比格里夫斯级向侧面敞开的原始设计更合理,大战中一直沿用。

前甲板室的通风口形状同样进行了改进。在本森-格里夫斯级最初的设计中,前甲板室每侧有三个通风口,如下图所示。注意,左右舷通风口的形状不完全一致。

本森级右舷对应位置形状与格里夫斯级基本一致,左舷最前面一个通风口外形有所区别。

和上文所述舯部的情况类似,为了应对海水倒灌,前甲板室的通风口造型也进行了修改。以伍尔西为例,最显眼的蘑菇形通风口前方加了一圈围挡。靠后的那个通风口也加了凸出的保护罩(左侧小圈内)。

其他早期型应该也接受了此项改装,但因为缺乏向上图一样的俯视镜头,不能完全肯定。

一个特例是利弗摩尔右舷第一座通风口形状发生变化,左舷情况不明。

所有格里夫斯级左舷靠后的通风口则由向下敞开改为向后的风斗状。

继“King Board”改装之后,防空武器的更新也随着战争进行不断推进。1942年1月,梅奥号执行护航任务时,在恶劣天气中与皇家海军道格拉斯号驱逐舰(HMS Douglas)相撞。随后维修时,该舰撤掉了3号主炮,于此炮位上安装一座四联装28mm“芝加哥钢琴”机关炮。注意该舰后部甲板室顶部的防空武器组有相当完整的防护舷墙。

1942年3月初,普朗科特返回波士顿海军船厂接受了改装,将2号主炮后方的12.7mm机枪替换为20mm厄利孔机关炮。与梅奥号类似,该舰在原3号主炮的炮位上安装了一座4联28mm炮,取代了两对12.7mm机枪。也许是考虑到稳定性问题,该舰并未像梅奥号那样在炮位周围设置舷墙。对这两舰防空武器的进一步改装可能是为了提升7中队的中距离防空能力。

上一段提到的20mm厄利孔机关炮亦是一款在西班牙内战中声名大噪的防空武器,随皇家海军参战的美军观察员推荐了这款英国人采用的小口径自动炮,代替12.7mm机枪成为新一代标准近程防空武器。

从1942年初开始,本森-格里夫斯级开始以近似厄利孔1:勃朗宁2的比例替换后者——根据标准,7、11、13中队各舰最终都将装备6门厄利孔。

换装之初,受到产能等限制,她们往往先撤换舰桥前方和上方的2对机枪,展现出与上图中普朗科特号相同的前半球配置。

考虑到早期型后烟囱两侧鱼雷装填吊机的位置,舯部的那对厄利孔并非左右对称。

随着舰桥顶机枪的拆除,其防护舷墙也都消失了,不过对空瞭望台仍在原位。另一个变化是,鱼雷射击指挥仪重新出现在露天区域,取代了最前端的24吋探照灯。

当然,舰桥顶部的改造也不是各舰统一的。例如,上文中出现过的1943年10月的兰斯代尔、同年4月的梅奥、1942年3月的本森的舰桥前端仍然是24吋探照灯。下图中的梅瑞迪斯则是鱼雷射击指挥仪已经更新,12.7mm机枪和对空瞭望台舷墙却还在。

22分队初到太平洋时,其防空武器亦尚未统一。分队旗舰格温仍然是12挺12.7mm机枪的状态。

梅瑞迪斯则将舰桥前方和后甲板室顶居中的共计4挺机枪等额换成了20mm炮。与大西洋舰队中的同级舰不同,太平洋上的格里夫斯级尽一切可能加强防空武器,因此一度不愿放弃任何一个炮位。

格雷森很可能和梅瑞迪斯防空配置相同,但因为目前还没有足够清晰的照片,不能确定该舰在1942年上旬是否换上了舰桥前的那对厄利孔。

蒙森与大西洋上的姊妹舰不同,她首先换装的不是舰桥前的炮位,而是22分队特有的后甲板室居中的那对厄利孔。

22分队后甲板室顶12.7mm-20mm-12.7mm的防空武器配置非常独特,看起来倒也不乱。下图更直观地展现了这些炮位的形状。

从1942年5月起,22分队各舰陆续返厂,撤掉剩余机枪,改为共计9门厄利孔机关炮——这同样是一套极富特色的配置。

根据著名海洋学家、泰坦尼克号等船骸发现者罗伯特·巴拉德1992年对铁底湾的调查,蒙森(战沉于瓜岛海战)的舰艉还额外增加了一门厄利孔,可惜没有公开的照片(我翻阅了巴拉德博士的《The Lost Ships of Guadalcanal》,但里面蒙森船骸的几张照片都看不到舰艉)。在此可以参考下图中弗莱彻级尼古拉斯号(DD-449 Nicholas 21中队旗舰)舰艉的厄利孔,蒙森号上该炮的安装位置很可能与之类似。这显然是前线官兵见缝插针进行的防空强化,虽然没有官方记录,但在南太平洋战区是一种时有发生的情况。尚不清楚其他本森-格里夫斯级是否有过此项改装。

最后要介绍的可以说是最重要的一项改造:加装电子设备。1941年,美国海军研究实验室(NRL)开发出了可以在两万码半径内探测大型水面目标和飞机的长波SC雷达,随即替换了已经严重过时的前桅瞭望哨。SC或量产型SC-1近似正方形弹簧床垫的雷达天线自1941年9月起陆续出现在本森-格里夫斯级的前桅顶上。

1939年,在美国人的资助下,英国伯明翰大学的科学家布特和兰道尔发明了多腔高能磁控管,从而使为新的短波雷达供能成为现实。靠着出资的贡献,美国人顺利地在1940年9月拿到了这项技术,两年后贝尔实验室(Bell Labs)研发了一种全新的微波对海搜索雷达——即大名鼎鼎的SG,并由雷神公司(Raytheon)生产。SG雷达直到1942年下旬才开始列装部队,而在King Board改造时,本森-格里夫斯级便已经为这种即将到来的新设备预留了安装位置——在前桅和横桁交叉点的前上方加装一个突出的小平台。

1942年初,大西洋上的早期型本森-格里夫斯级纷纷返回美国本土接收新电子设备,其中包括十字形的TBS通讯天线。当时还没有确定这种新玩意的正式安装位置,于是将其直接装在了预备给SG天线的安装座上。TBS体型十分纤细,照片中几乎只能辨识其交叉点。

另一方面,多腔高能磁控管还助力实现了FD*火控雷达,并于1941年9月在罗号驱逐舰上完成测试。次年1月,第一台生产型FD雷达装上了西姆斯级莫里斯号(DD-417 Morris 2中队旗舰),自那以后本森-格里夫斯级也开始列装该型雷达。由于该型雷达量产较晚,许多该级舰在1942年上旬的几个月里仅有SC,而没有FD雷达。

*FD雷达亦被普遍称为Mk4型,这是因为美海军雷达最初都按舰船局的系统命名,比如说搜索雷达(Search Radar)就是S+字母序号:SC即第三款搜索雷达。后来火控雷达归军械局管,后者喜欢用mark+数字序号,因此第四款火控雷达FD也被叫做Mk4

22分队中,格雷森和蒙森于1942年2月在波士顿海军船厂装上了SC和FD,而稍早接受改装的格温和梅瑞迪斯则没有FD。虽然后两舰均在中途岛海战后再次进行改装,但缺乏资料记载梅瑞迪斯10月15日战沉前的具体装备;根据下面这张照片来看,格温很可能直到瓜岛海战之后才获得FD(可能是考虑到这一点,22分队在瓜岛战役期间的旗舰一度由设备更先进的格雷森担任)。

其实关于早期型1943年前的考证,这一篇还没讲完……还有一些杂项的舱面设施,由于B站对专栏配图数量的限制不能一并列举,于是整了一篇较短的,评论区给出链接,如果读者朋友看完有意收藏,弄其中一篇就可以了。美驱考证是个很奇妙的题材,其他级别的变种和改进也不少,不过本森-格里夫斯级最复杂、最有代表性甚至最不成体统,加上该级外形优美,因此在续写模型产品介绍之前,先试着做一做她们的考证。接下来还有早期型1943年后的考证和后期型的考证,未完待续,敬请期待。