人形机器人:技术奇点时刻,新一次工业革命的开始

报告出品方:华创证券

以下为报告原文节选

------

一、人形机器人:技术奇点时刻,新一次工业革命的开始

(一)人形机器人:仿人形态,商业化潜力亟待挖掘

人形机器人是通过模仿人类的形态和行为设计制造出的机器人。人形机器人(仿人机器人)是结合了仿生学、人工智能学、计算机科学以及材料科学的一个复杂产物。从形态上来看,人形机器人根据应用场景的不同分别或同时具有人的四肢、头部和躯干,使用部分肢体的场景包括应用于工业领域的机械手臂、应用于医疗康复领域的辅助步行机器人等。从行为上来看,人形机器人通过模仿人类的关节、肌肉、感知系统、思维系统来实现移动、操作、感知、学习等行为,辅助人类从而解放更多的生产力。

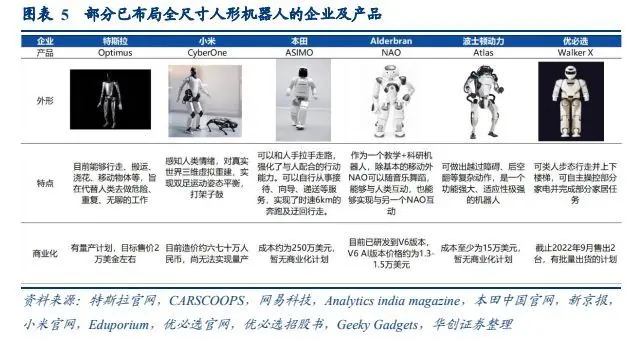

随着技术进步,全尺寸人形机器人即将迎来商业化。部分躯体机器人的应用已进入商业化初期,相较之下,全尺寸人形机器人商业化程度更低。随着机器人技术的快速进步与成熟,全球多方势力已加入了全尺寸人形机器人商业化布局的行列。2022 年,随着小米、特斯拉陆续发布 CyberOne 和 Optimus,机器人行业将迎来全尺寸人形机器人商业化的到来。

市场上已有多种机器人,但进一步商业化的潜力巨大。在特斯拉产品发布之前也有多种全尺寸人形机器人,但主要用于科教、研究、娱乐等领域,可以实现的功能相对较少,且售价高昂,随着特斯拉、小米等科技企业的进入,制造、算法等诸多优势将实现对人形机器人商业化潜力更深入地挖掘。

(二)人形机器人历经近百年,ChatGPT 有望引爆技术奇点

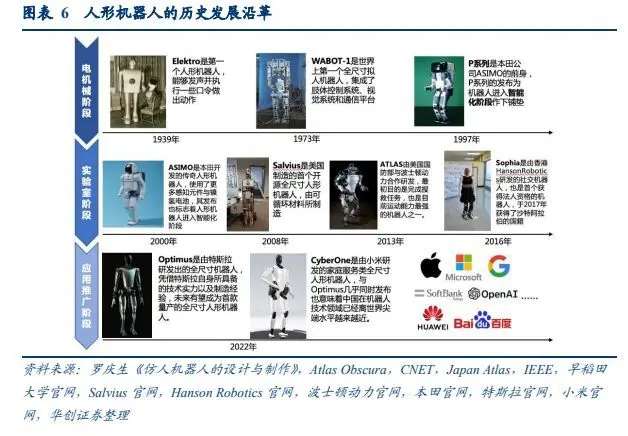

人形机器人从 1939 年第一台电机械控制的 Elektro 开始至今已历经近百年时间,我们从技术变化的角度将其划分成三个阶段:电机械阶段,实验室智能阶段和应用推广阶段。

1)电机械阶段:此时的人形机器人仅仅是通过模仿人的行为去进行如移动、抬手、发声等较简单的动作。这个时期的代表为日本早稻田大学研发出的 WAP、WL 和 WABOT 系列机器人,该阶段主要侧重通过机械性地模拟人的行走使得机器人能够移动。

2)实验室智能阶段:传感系统、控制系统、软件算法等多个技术实现发展,2000 年本田开发的 ASIMO 将人形机器人带入实验室智能阶段,此时的机器人逐渐能够通过传感器获取外部信息,通过简单的分析判断做出相应的决策。可以实现如“8”字形行走、拧开瓶盖、单双脚跳跃等简单动作。在智能化阶段美国与日本齐头并进,日本侧重于外形仿真,而美国则更侧重于用计算机模拟人脑的功能。

3)应用推广阶段:特斯拉的 Optimus 的发布引领全球人形机器人向 C 端应用发展,而2023 年 ChatGPT 的迅速迭代加强了人们对于人形机器人商业化的信心,全球科技巨头纷纷下场布局研发,我们认为 2023 年可以成为人形机器人正式进行应用推广的元年。

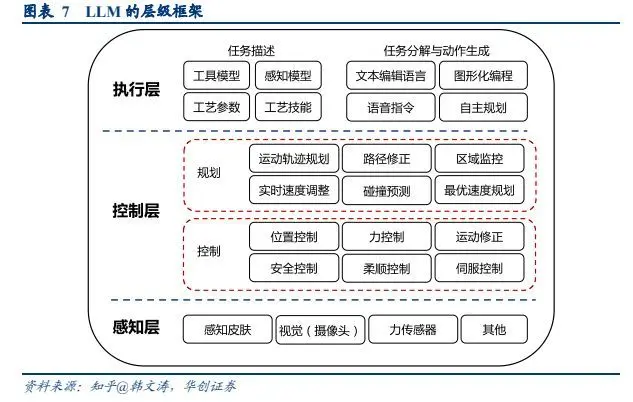

ChatGPT 等大语言模型(LLM)AI 的应用有望加速人形机器人产业化进程。GPT、BERT等大模型的应用大幅提高了模型的“通用性”,相比于之前垂直领域的 AI 开发,大模型可通过“预训练+特定任务微调”的形式具备多个领域的基础知识,加速 AI 的学习、训练以及迭代。大模型的其他优势包括:对自然语言具备更好的理解能力、基本可用的持续交互能力、更强的零样本/小样本学习能力。下图为机器人层级控制框架,层级控制中,高层级负责定义任务与规划行为,低层级负责动作控制。随着大模型 AI 的进步,人形机器人在感知、操作、交互等方面也将快速进步。

ChatGPT 等大语言模型有望促进人形机器人智能化并丰富交互性。大语言模型可以和图像模型、三维视觉模型融合,形成多模态模型,极大的提升机器人的感知和执行能力。目前的大型语言模型只能通过语言和图像与用户进行交互,无法在物理环境中执行交互。为了实现人工智能与物理世界的连接,机器人技术的推进能够作为使用者与物理环境之间的接口,从而实现更丰富和立体的人机交互。

特斯拉入局人形机器人,有望凭借技术与制造的积累更快实现商业化。

技术积累:硬+软为基础,加速推进产业化。硬件方面,特斯拉具备完整的研发、测试、优化产品的可视化开发流程。以电动车的研发积累为基础,特斯拉能够实现最大程度缩短研发周期,设计出更高效、更安全、更稳定的机器人电气结构。

软件方面,机器人的视觉系统与汽车自动驾驶的模拟系统原理类似,因此特斯拉在自动驾驶积累的数据能够加速机器人视觉系统的训练。此外,特斯拉自研的超级计算机 Dojo配备了神经网络训练芯片 D1,能够通过处理海量的视频数据加速 FSD 的升级迭代,并为 Optimus 提供更强的算力支持。

制造积累:在制造方面,特斯拉本身具有成熟的电动车供应链,而特斯拉的现有供应商能够提供部分机器人所用的零部件(如摄像头、热管理、传感器等),因此特斯拉在供应链方面有较强的迁移能力。另外,特斯拉在电动车降本方面也有着深厚的积累,无论是在车身结构(CTC)还是一体化压铸(9000 吨冲压机)方面积累的经验都会对机器人的批量生产提供帮助,加速产业化落地进程。

二、从底层运行原理到基础物理结构,深度拆解人形机器人

(一)底层运行原理:运行的三大环节+直立行走的理论基石

1、“感知-控制-执行”三大环节实现指令到执行的传递过程

人形机器人由三大部分—感知部分、执行部分和控制部分组成。这三大部分分别负责感知、控制和执行环节。感知环节是指机器人通过传感器获取环境信息,在此基础上分析周围环境,解析出外部信息。控制环节是指机器人将感知环节中获取到的信息推理成具体的任务,制定出相应的行动计划并进行决策后,发出行动计划。执行环节是指机器人根据决策环节中给出的行动计划执行相应的操作。

感知部分主要由信息检测系统以及信息融合系统组成,分别负责体内外环境信息的获取以及不同感知信息的融合处理。

信息检测系统:主要由传感器及其数据转换处理模块组成,获取环境状态中有意义的信息。信息检测系统可以分为内部传感器模块和外部传感器模块,内部传感器模块主要检测机器人的状态,例如速度、加速度、能量等,外部传感器模块包含超声,激光雷达,触觉传感器,相机等,主要检测机器人工作环境的状态,例如物品摆放情况和状态、温度、场景分布等。检测到的信息可以直接被控制部分利用,并由控制系统直接做出判断(类似于人的条件或无条件反射),更多的是经过信息融合系统综合处理后再传送至控制部分(类似于人们综合客观环境影响后再做出判断和行动的过程)。

信息融合系统:机器人身上一般会安装多个传感器,以便检测各种有用的环境状态。有些环境状态信息只需要单一的传感器进行检测,例如温度、湿度等状态,而有些环境状态则需要多个传感器进行配合,共同作用才能成功得到该环境状态的信息,这样就需要将多个检测信息进行融合处理,例如轮式机器人的速度,需要将各个轮子的速度检测后,再按照相应速度合成算法进行计算,才能得到最终机器人的速度。信息融合系统将相互独立的检测信息,融合成更高级的感知信息,能够帮助机器人更好地认知自身与外部环境。

控制部分由人机交互系统和决策系统组成,分别负责人机交流以及分析决策。

人机交互系统:是使操作人员参与机器人控制并与机器人进行联系交流的子系统,人机交互系统涉及如何获取外部控制命令,以及如何表达自身的状态等。简单的人机交互可能只是一个报警信号,复杂的人机系统则可能涉及许多学科,例如通信技术(如何获取远程甚至是超远程的命令信息)、自然语言处理(如何分析操作人员的语言命令)等。人机交互系统也有可能会借助感知部分获取必要的信息,例如在接收语音命令时,需要感知部分进行语音的检测与信号的转换,以及语音命令的分析等。

决策系统:控制系统的任务是根据感知部分提供的感知信息以及执行任务要求,进行合理的分析与决策,提供执行指令给执行部分完成指定的运动和功能。感知部分如果对执行部分不进行监测,如一般工业机器人末端的移动,这样的控制方式称为开环控制;如果进行信息的反馈,如具有跟踪功能的机器人,这样的控制方式称为闭环控制。控制系统可以很简单,如温度报警,只需要温度超过警戒温度就立刻报警;也可以很复杂,美国 IBM 公司生产的深蓝超级国际象棋电脑,有 32 个大脑(微处理器),每秒可以计算 2亿步。1997 年的深蓝超级国际象棋电脑可搜寻及估计随后的 12 步棋,而一名人类象棋高手大约可估计随后的 10 步棋。

执行部分由驱动系统和机械系统组成,分别负责动力的提供以及实际运动的执行。

驱动系统:驱动系统主要指驱动机械系统的驱动设置,是机器人的动力来源。根据驱动源的不同,驱动系统可分为电动、液压、气动 3 种,以及把它们结合起来应用的综合系统。驱动系统可以与机械系统直接相连,也可通过传动装置与机械系统间接相连。驱动系统影响机器人反应的快速性与准确性。

机械系统:除了安装感知、控制部分与其他必要结构的机械结构外,机械系统主要是指机器人的运动结构,常见的运动结构有关节式、轮式、复合式等。关节式结构的机器人常见的有工业机器人(典型关节式)、类人型机器人(足式);轮式机器人常见的有服务机器人、巡逻机器人等,轮式机器人的运动控制相对于足式机器人来说较为简单,所以在服务领域应用广泛;复合式运动结构主要应用在复杂地形中,如救援机器人,既要能在平地与低坡度表面运动,又能够做上下楼梯等升降运动。

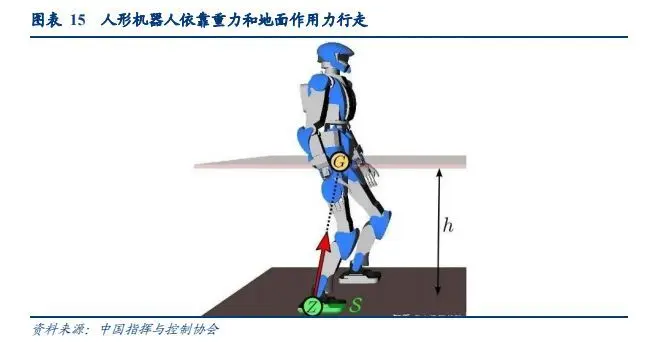

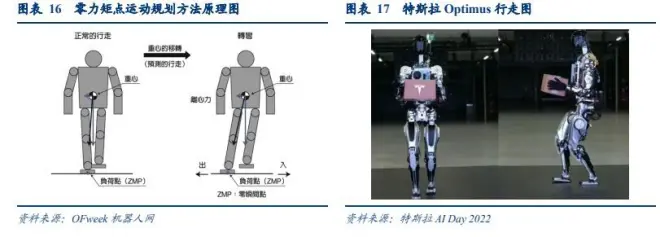

2、“ZMP+倒立摆”简化模型奠定人形机器人行走的理论基石双足机器人的控制具有很高的技术难度,尤其是步态控制和平衡问题。机器人在移动过程中,外力方面只受到重力和地面的作用力,而重力和地面作用力不能直接控制,只能转而控制机器人关节的驱动力来控制机器人的行走,这样给双足机器人的控制增加了很大难度。

ZMP(零力矩点)概念的提出为机器人的稳定移动提供了理论基础。该理论首先是由 M.Vukobratovic 和 Stepaneko 在 1968 年提出,ZMP 可理解为地面上存在的一点,机器人在该点由惯性力与重力所产生的净力矩为零。如果 ZMP 落在脚掌范围内,即可认为机器人系统是稳定的,机器人可以稳定行走。

倒立摆+ZMP 简化模型在机器人步态算法得到广泛应用,成为目前主流移动控制法的理论基石,使人形机器人可稳定行走。该模型将机器人简化为一个倒立摆,整体控制的目的是使实际的 ZMP 位置与参考的 ZMP 位置之间的误差尽可能小,这样机器人在运动过程中才能够稳定,因此需要根据期望的 ZMP 位置(期望的落脚点)计算出质心的运动情况和实际的 ZMP 位置,并且反馈跟踪 ZMP 位置。该控制方法最具代表性的机器人就是本田的 Asimo 机器人,他是当时最先进的机器人,至今也很难被超越,除此之外,还有优必选的 Walker,德国宇航局的 TORO 等。现在主流的足式机器人控制方法一般是双层结构,基于模型预测控制(MPC)的上层轨迹规划和基于动力学模型的下层全身关节力控(WBC)被认为是经典的 ZMP 控制的升级版,计算机性能的提升让更复杂的优化问题的求解成为可能,同时高性能的力控关节也取代了 ZMP 时代的高刚度位控关节。这种控制架构得到了广泛的使用,并取得了很好的效果。

(二)从车链和果链看,国内硬件供应商有较大的机会

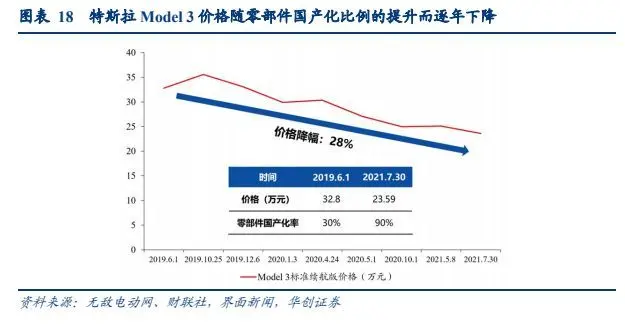

借鉴特斯拉汽车零部件供应链国产化降本经验,人形机器人执行层面零部件国产供应商迎来重要机遇。以特斯拉 Model 3 标准续航版为例,从 2019 年底到 2021 年中,其零部件国产化率从 30%飞涨到 90%,由此带来大幅度的降本,使得售价从 2019 年底的 35 万下降至 2021 年中的 25 万,零部件国产化带来的降本效益十分明显,对特斯拉汽车的发展有着很大的推动。目前,在整个人形机器人产业链中,上游机器人零部件制造商国产化程度低,且这些核心零部件在机器人产品中占比高,较高的成本阻碍了人形机器人产业的发展。迫切的降本需求将为相关国产供应商带来重大机遇。

苹果与特斯拉的软件和算法均是自主研发。就特斯拉 Optimus 而言,由于机器人和自动驾驶领域的差异,需要对 FSD 算法进行适应和改进,以满足机器人特定的需求和任务。

这一切都依靠特斯拉强大的自主研发能力。相比全球其他依靠第三方团队进行软件外包的厂商,特斯拉拥有卓越的软件团队,这是特斯拉非常重要的隐性价值,也塑造了其真正领先于同业的核心竞争力。

--- 报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文 ---

报告合集专题一览 X 由【报告派】定期整理更新

(特别说明:本文来源于公开资料,摘录内容仅供参考,不构成任何投资建议,如需使用请参阅报告原文。)

精选报告来源:报告派

科技 / 电子 / 半导体 /

人工智能 | Ai产业 | Ai芯片 | 智能家居 | 智能音箱 | 智能语音 | 智能家电 | 智能照明 | 智能马桶 | 智能终端 | 智能门锁 | 智能手机 | 可穿戴设备 |半导体 | 芯片产业 | 第三代半导体 | 蓝牙 | 晶圆 | 功率半导体 | 5G | GA射频 | IGBT | SIC GA | SIC GAN | 分立器件 | 化合物 | 晶圆 | 封装封测 | 显示器 | LED | OLED | LED封装 | LED芯片 | LED照明 | 柔性折叠屏 | 电子元器件 | 光电子 | 消费电子 | 电子FPC | 电路板 | 集成电路 | 元宇宙 | 区块链 | NFT数字藏品 | 虚拟货币 | 比特币 | 数字货币 | 资产管理 | 保险行业 | 保险科技 | 财产保险 |