酷暑难耐,古人是如何消暑的?

俗话说“热在三伏,冷在三九”。三伏天是一年中气温最高且潮湿又闷热的日子,今年的三伏天从7月11日开始,到8月19日结束,一共有40天。这段时间是一年中最难熬的暑热关,空调可以说是救命神器了,然而在古代并没有空调,那古人是如何消暑的呢?

-衣-

随着季节的变化,古人也会换上相应的服装,《酌中志》里就有记载:“三月初四日,宫眷内臣换穿罗衣……四月初四日,宫眷内臣换穿纱衣”。

1972年,长沙马王堆一号汉墓出土的“素纱褝衣”是一件知名度很高的文物。这件纱衣见于轪侯利苍夫人墓,衣长128厘米,通袖长195厘米,重48克,薄如蝉翼,折叠后不盈一握,反映了当时高超的织造工艺技术。

最初纱衣只是一种装饰性服装,穿在最外层,可以使里面的锦缎、丝绸显得更加华丽、富贵。后来,随着织造技术的成熟,纱衣逐渐成为夏季衣物的首选,既轻薄又透气。

不过,一般只有贵族官员才能有钱享用纱衣,普通老百姓夏天一般穿麻衣和竹衣。

-食-

唐代,曾有一种名为“酥山”的冰食,是贵族宴会上流行的高级“冰淇淋”。唐代诗人王泠然写道,“味兼金房之蜜,势尽美人之情。素手淋沥而象起,玄冬涸沍而体成”,记下了酥山的制作方法,需要将蜜糖淋到碎冰上,冷凝成小山的模样。

在北宋都城东京,一到农历六月,街道两旁便摆满了冷饮摊,售卖冰雪甘草汤、冰雪冷元子、生淹水木瓜等各色冷饮,供人们消暑。在《东京梦华录》中就有记载:“京都人最重三伏,盖六月中别无时节,往往风亭水榭,峻宇高楼,雪槛冰盘,浮瓜沉李,流杯曲沼,包鲊新荷,远迩笙歌,通夕而罢”。

明清时期,伏日还盛行吃莲子汤,据《帝京岁时记胜》记载:“六月盛暑,食饮最喜清新。京师莲食者二;内河者嫩而鲜,宜承露,食之益寿;外河坚而实,宜干用。”可见,夏季食用莲子汤具有养神益脾、祛除暑热的功效。

此外,古代三伏天的消暑美食还有绿荷包子、绿豆汤、银苗菜、鲜藕、杨梅、西瓜等,这些食物可以清热消暑、除烦止渴,是夏季的保健膳食。

-住-

古人建造出了一种可以避暑的“凉殿”,相当于现在的空调房。从先秦“窟室”,到汉代“清凉殿”,再到唐代“含凉殿”,越来越高级。

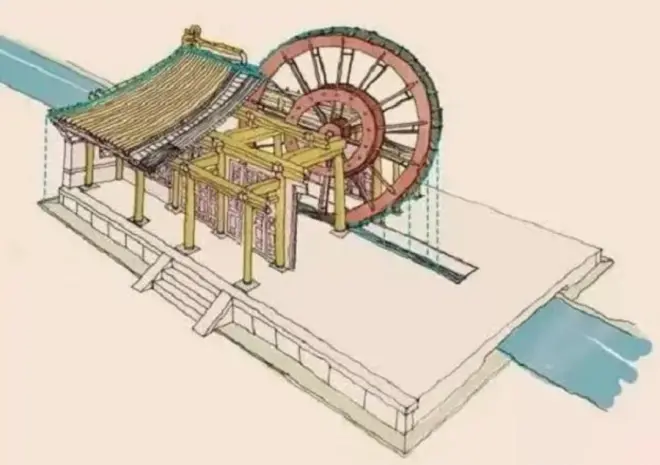

唐代宫廷凉殿常傍水而建,采用类似水车的方式推动扇轮摇转,产生风力将凉气送入殿中,并用水车把池水运到屋顶的水罐中,让水从房檐四周徐徐流下,回到水池,如此循环,形成人造水帘,激起凉气,达到降温的效果。

-神器-

冰鉴算是古代消暑的“神器”之一,一般分为里外两层,外层放冰,内层用来冰镇果蔬和酒,同时,冰鉴的盖子上设有孔洞,可以往外冒冷气,如此一来,冰鉴既能保存、冰镇食品,又能散发冷气,使室内凉爽。

瓷枕也是古人避暑纳凉的“神器”之一,李清照在《醉花阴》中写道:“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。”瓷枕凉爽舒适,可以降低大脑温度,有消暑的作用。

炎炎夏日,古人的智慧犹如阵阵清风,吹进我们的心间。文物不仅是文化的传承者,更是历史的诉说者,了解我们的历史,感受我们的文化,观赏民族的艺术,体会先人的智慧,这是伟大的遗产,也是浸入我们生活的柴米油盐。

本文图片来源于网络,版权归原作者