饮料行业报告:中日对比再较中日辨异同,拨云见日鉴未来

报告出品方:华创证券

以下为报告原文节选

------

前言:对比日本,一面看启示,一面看差异

一面看启示。由于面临环境相似,日本过去半个世纪所经历的种种变化,可作为我们去参照中国社会变迁和消费演变的一面镜子。华创大消费组曾在 2019 年走进多家日本企业,并发布系列深度研究报告剖析日本 90 年代以来日本消费品对中国启示,近年来市场对日本消费启示的研究更是不胜枚举,得出颇多对中国消费未来发展趋势具有参考意义的研究观点和建议。

一面看差异。但不可否认的是,地理资源的差异、民族文化的差异、以及在高速发展阶段硬件技术的差异,都决定一个国家及其消费市场的发展惯性和路径依赖,中日消费的演变必然自不相同。我们在研究日本启示之余,也离不开对日本企业特性的研究,当前中国和 90 年代日本消费的不同点,或许正是中国未来巨大的潜力点所在。

再度前往日本调研,以求更精准地看清中日消费异同。因此,在 2019 年的研究基础上,我们今年再度走入日本,调研 10 多家日本消费品上市企业(包括食品饮料、医药、家电、服装、社会服务和综合商社),并大量阅读整理日本经济、产业和文化等领域资料,以求更精准地看清中日异同,展望中国未来。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。中日对比看中国消费未来,不盲目自大,也不妄自菲薄。不少研究的出发点是站在中国与 90 年代日本在人口老龄化、房地产价格、国际关系等多方面有诸多类似之处,甚至部分投资者产生对中国消费未来的茫然。但横看成岭侧成峰,远近高低各不同,或许不识中国消费的庐山真面目,只缘我们身在此山中,站在国际对比维度的研究意义更在此,不盲目自大,也不妄自菲薄。

一、日本企业特性:精于底层技术研磨,而弱于商业创新放大

在对比中日消费品之前,有必要从国家文化和民族精神底层对日本企业的特性进行总结。唯有这样,才能跳出“失落的 30 年”看日本,看清长期根植在民族文化中的企业家精神和企业特性,基于这样的中日对比启示研究,或许才不会过于刻板和落于空谈。

日本传统文化的双重性与矛盾之处。日本历来慕强且善于学习,早年通过大化改新、明治维新实现殖产兴业、富国强兵,但在近现代化过程中始终以本土文化作为内核,这也造就了其国民性的矛盾之处:爱美而又黩武,尚礼而又好斗、喜新而又顽固、服从而又不驯。直至今天,这种高度依赖他者评价作为规范自我动力的耻感文化依然存在1,由此形成日本人严于律己、谨小慎微、不易变通的行事风格。但此种国民文化存在鲜明的两面性,一方面,迫切的战后重建阶段,护送船团式的举国经济制度,配合终身雇佣、年功序列制,实现高效率的全国动员,达到部分领域的技术突破和全球领先。另一方面,安定过后,社会主体又倾向于规避商业模式创新的风险与不确定性;强调集体化的同时也导致从众现象普遍,极简主义、去品牌化风行,反而不利于个性化的新消费模式创新。

日本制造具备匠心品质,精于底层技术极致研磨。落地到企业家精神,狭隘孤立的国土面积、多山地理环境造成局促的居住环境、匮乏的自然资源和频繁的自然灾难,塑造了日本趋于集体、规范严谨、专注极致的民族传统文化特性,也浓缩为日本传统文化的武士道精神,崇尚义理、道德和勇气。而日本企业家精神也根植于此,松下幸之助、稻盛和夫、柳井正等日本著名企业家无一不秉承出以心为本、崇本守道、精益求精的商业哲学,不惜把 99.9%的精力用在 0.1%的产品提升上。在这样的企业家精神引领下,日本企业以技术精雕细琢、品质过硬而闻名于世,因此无论从重轻工业到高端精密制造,还是消费品里的大到空调、小到马桶盖,都体现企业在细分领域领先技术精进。

日本孕育出一批生命力极强的企业。对比全球各国百年企业数量,我们发现日本的百年企业数不仅领先全球,而且数量竟高于 2-10 名之和,这与重视底层技术并不断精进研磨必然密不可分。从行业结构看,日本百年企业多集中在制造业和零售业,背后原因或是一个以技术精雕细琢,另一个以效率精益求精,不断累积基业长青的竞争优势。除此之外,日本企业极强的生命力还体现在转型能力,本次调研的医疗器械上市企业富士胶片,在告别胶卷时代之后,仍能以胶片核心底层技术转型大健康,不仅成为医疗影像公司,甚至在胶囊原料明胶也具有国际较高声誉。

凡事均有两面性,日本的商业创新缺乏文化土壤。日本的民族性筑就日企精于技术研磨的特点,但趋于群体的文化底层使得个人主义一直未能成为日本主流文化,加之战后的终身雇佣制和年功序列制度,更使得日本缺乏商业创新文化。甚至商业界存在一种说法,与世界上其他企业家不同的是,日本企业家将技术精进放在第一位,而商业化放在第二位。因此日本企业往往深耕在一个细分领域持续精进,并等待商业化的风口,具有商业化场景放大的细分领域才能长久生存下来,这或许从另一个角度来解释日本百年企业,本就是存在商业化放大的幸存者偏差效应。

日本电子产业衰落则是更典型的案例:技术研磨并非创新,不能将基础研究和创新混为一谈。跳出消费品行业,在创新引领和全球充分竞争的电子行业更是如此。《日本电子兴衰录》曾总结日本 90 年代电子产业的衰落的原因:并非缺乏研究成果,而是无法将“新知识”和市场产生联系,缺乏商业化放大而无法创造利润,缺乏市场基础。

微处理器的诞生实际是日本和美国企业竞争的结果,其中日本 Busicom 公司的路径是通过大规模集成电路(LSI)通用化基础研究和精进,使之能用于各类台式电子计算机,而美国的 Intel 的路径是减少 LSI 品种,基于“最小信息原则”进行研究开发,针对某个问题大致推测答案再进行启发式探索,如不能解决问题再重新回到出发点,避免进行大量基础研究,将研究放在生产线上进行高效迭代,最终微处理器成为上世纪人类发展最重要创新,Intel 也因此成为世界最大的半导体制造商。

二、中日消费对比:出海“下沉市场”的日本,内生潜力更大的中国

带着日本企业特性的认识,回到消费和食品饮料领域,中国与日本“失落 30 年”阶段的对比:第一,财富水平和贫富差距决定的升级潜力,第二,地理资源和城市化率决定的市场纵深,第三,民族文化和发展惯性决定的商业创新,至少这三点决定中国未来消费空间和内生潜力应远大于 90 年代日本。展开来看:

1、消费能力不同:中国基础需求远未饱和,潜力更足

决定消费力的收入水平:90 年代的日本收入水平已大幅高于当下中国。90 年代日本的人均可支配收入水平已大幅高于当下中国,其中日本 90 年代中期的人均可支配收入已超过 10 万元(换算成人民币),即便考虑汇率波动的差异,也明显高于中国当下仅约3.7 万元人民币(2022 年数据)。

日本的福利保障制度缩减贫富差距,而中国较难进入日本的“低欲望社会”。日本战后的福利保障制度缩减贫富差距,包括终身雇佣和年功序列等制度,虽然 90 年代起外部派遣员工增加,但我们调研的日本企业中,终身雇佣制还是占多数。日本长期的基尼系数仅在 0.3 附近,处于全球较低水平,如果从人均可支配收入的方差数据看,日本也明显低于中国。因此日本 “失落 30 年”,仅是在高收入水平的发展停滞,“低欲望社会”也是基础需求高度饱和的高生活质量之下发生的,而中国当前升级空间更大,消费的动力更足。

我国当前众多食品饮料细分行业品类需求量还未饱和,远低于 90 年代日本,且升级空间更是巨大。无论是啤酒、软饮料和乳制品等基础品类,当前中国人均消费量仍远低于日本,其中软饮料和乳制品还有总量挖潜空间,而啤酒结构化升级驱动仍明确;餐饮供应链板块的速冻和调味品子行业,中国还处于低渗透率阶段,与日本 90 年代对比也仍有较大差距。

2、市场纵深不同:中国二元市场,下线市场巨大升级空间

日本大都市圈占比过高,缺乏市场纵深。日本大都市圈人口和经济体量占比过高,其中东京首都圈人口近 4000 万,已占日本人口约 30%,经济体量占比更是达到 40%,加上中京圈(名古屋)和近畿圈(大阪、京都),三大城市圈人口占比已超 50%,经济体量占比更是达到 65%附近。由于这一发展特点,日本消费行业并无巨大的下线市场延伸。

相比而言,中国长三角、京津冀和珠三角三大城市圈的人口占比仅在 30%,而经济占比在 43%,中国清晰的城市分层和市场纵深提供了广阔下沉的空间。

因此,日本消费品企业的“下沉”,只能通过出海实现。缺乏市场纵深的结果,是消费细分需求达到充分饱和后,日本消费品企业被迫出海而实现市场下沉。因此除了海外并购之外,日本大量食品饮料企业在海外进行布局,甚至我们发现 00 年代以后日本增长较好的企业,不少均是中国或东南亚当时发展阶段的快速发展品类(如乳业、饮料等)。少部分优秀消费品企业也能出海欧美、走向全球,如龟甲万、日清、养乐多、大金空调等,取决于两点:一是在生产工艺技术上实现全球领先性,二是所处的细分领域在全球均有可落地的消费场景。

相比而言,中国广阔且层次分明的下沉市场提供持续消费内生动力。除开人口基数更大和上述核心城市圈占比更低之外,中国五层线级的消费市场明显更具有纵深感,三四线城市及以下的消费人口占到 68%,一方面基础品类的人均消费量提升还有较大空间,另一方面下线市场更为品类升级提供充分的延伸,比如安慕希等产品在一线市场的增长曲线结束后,在下线市场仍在渗透,延长产品生命周期。

相比于日本出现在物质水平极度饱和的“低欲望社会”,中国消费品更可能出现“二元社会”,中国广阔的三四线城市空间,升级潜力无限。

3、消费模式创新环境不同:新消费在中国层出不穷

缺乏商业模式创新文化和发展惯性的约束,使得日本在新消费领域缺失。一方面日本企业善于底层技术研磨,而缺少商业模式创新,日本的商业模式创新缺乏;另一方面日本90 年代前高速发展期的惯性,也使得日本错失了基于互联网改造的新机遇,渠道结构模式单一,便利店密度较高,大品牌垄断渠道和供应链端。因此新消费品牌缺失是一大例证,导致缺少新的商业模式上的消费驱动。

日本 90 年代以来消费模式的创新,集中在线下性价比零售,但食品饮料企业还是基于巨头研发新产品的路径。日本过去也有新消费,但是集中在线下零售业态的性价比路线,比如优衣库、宜得利、无印良品、Daiso 百元店等。90 年代食品饮料方面基本都是大公司率先反应过来研发新产品,比如龙头麒麟研发推广低价发泡酒、伊藤园和三得利等推出无糖茶;调味品行业龟甲万推出更健康的特选丸大豆酱油和更便利的酱油衍生品(汤汁&酱类)、味之素陆续推出 Cook Do 煮肉用菜单定制复调、面向儿童的“面包超人浇汁”等;而乳业龙头明治的功能酸奶迅速提升。

基于互联网改造为切入口的中国新消费层出不穷,提供持续消费增长动力。以互联网思维去改造快消品行业,实际上是以壁垒更低、迭代更快的线上模型对慢变化的线下渠道进行改造。过去十年在快消品各个行业均出现现象级的新消费企业,如饮料的瑞幸、元气森林、美妆的完美日记、时代潮玩领域的泡泡玛特等。尽管近两年新消费有所退潮,但发展的方向并不会改变,且已经跑出来一批优秀的新消费企业,在未来还继续有望成为消费增长的持续动力。

三、日本消费品对中国启示的新思考

我们曾在 2019 年两篇深度报告《在迷雾中穿行——90 年代日本食品饮料的变与不变》,《再看日本——物换星移几度秋,几家欢喜几家愁》系统梳理日本 90 年代后消费的不变趋势:1、健康化;2、方便化;3、性价比;4、西式化,同时提出成熟市场企业求变的四大策略:1、国际化(企业增收之利器);2、多元化(发力成长型行业或收购成熟企业);3、优化产品结构(健康化提升产品附加值,改善盈利能力);4、提升经营效率,降低成本费用。

在此前研究结论基础上,我们此次调研和研究更侧重在洞察当时人口趋势及政策变量下新品类的必然性、消费品企业出海的前提与方向、以及食品工业企业经营效率探讨,力求丰富对日本消费启示的框架,并以此为鉴。

1、功能性食品:日本发展的必然性,中国小荷才露尖尖角

日本老龄化趋势,一方面催生功能性食品需求,另一方面医保压力使有序放宽功能食品监管成必然。日本 80 年代后老龄化率快速提升,老龄化一边导致保健需求提升,另一边导致医保压力加大,80 年代中后期起政府开始医保控费,间接导致日本功能食品监管逐步放松。80 年代“可以喝的点滴液”宝矿力应运而生,并在 90 年代中期成为出货值达到 10 亿美元的第一款非酒精饮料。10 年代明治 R-1 乳酸菌酸奶登顶日本饮用型酸奶;20 年代史上最强乳酸菌饮料养乐多 1000 推出即爆卖。从政策变化看,随着 2015 年日本功能性食品由批准制放松为备案制度,仅需生产商登录提交功能属性,不再需要国家验证,其后各类功能性产品层出不穷,在包装上可直接宣传提升免疫力、减轻压力、改善睡眠等功效。

中国主力婴儿潮正步入中老龄,保健品由“近药品”到“近食品”成趋势。新中国建国后经历三轮婴儿潮:建国初期、1962-1973 年和 1986-1990 年,其中第二次婴儿潮中高峰期是 1965 年,这是中国历史上出生人口最多、对后来经济影响最大的主力婴儿潮,当前这部分人口已至退休年龄,保健需求放大类似于 90 年代日本。在功能食品行业看,过去保健品行业长期以“近药品”形式作为消费场景,与“近食品”相比,场景和频率相对受限,近年来功能软糖、乳酸菌饮料等发展较快,实际上已成为功能食品零食化的新载体。

放宽监管并由大企业主导,或许是中国功能食品未来的发展路径。过去中国保健品行业是以中小企业为主导,并出现营销过度放大的乱象,因此政策上监管一直较严。在老龄化大趋势之下,提前保健需求扩大如当年日本一样成为必然,逐步放宽监管也是大势所趋,或许由大企业主导的备案制度,准入放宽的同时设立严惩机制,是均衡规范和效率的行业可行方式,一方面政策放宽加速功能食品的渗透,另一方面大企业以信誉背书推动行业有序发展。

日本产业政策变量对新品类的催生,除了功能性食品,预调酒迅猛发展的三十年亦可作为例证:

日本酒税制度曾催生预调酒持续高速渗透,当前一体化又可能压制预调酒发展。历史上酒税改革曾驱动发泡酒、第三类啤酒依次崛起,而 2020 年以来的政策新变化是,为增加税收并权衡民众接受度,政府逐步提升发泡酒及第三类啤酒税率并降低传统啤酒税率。酒税一体化刺激酒企增加传统啤酒研发推新力度以把握增长机会,如麒麟更新一番榨零糖、三得利推出生啤、朝日 superdry1987 年上市以来全面首次更新;而针对第三类啤酒,则通过主要通过营销和创新稳定核心单品相对优势。

中国预调酒由市场化竞争驱动,渗透率方向清晰但路径波动更大。中国预调酒在 15 年前后第一阶段发展的契机是啤酒还在低端价格带的老路子里恶性竞争,百润等企业把握住低度酒高端化、年轻化的先机,低度酒饮料化趋势驱动的渗透率提升是必然。不过相比于日本预调酒是大厂商主导、且在酒税优惠制度的催化下占比不断提升,中国预调酒在品类间充分市场竞争的环境下发展,因此由迎合市场的大单品爆发而脉冲式渗透,市场波动较大也是必然。

2、食品工业化:日本速冻 60 年探索的结论,盈利源自聚焦核心品类

食品工业化方兴未艾,行业盈利如何提升成新议题。我们在 2019 年调研日本速冻行业,提出“万物皆可速冻”,并挖掘安井等国内投资相关标的,近年来预制食品站上风口,资本涌入、政策频出,但如何避免资源过度投资、行业盈利如何提升成为产业新课题。

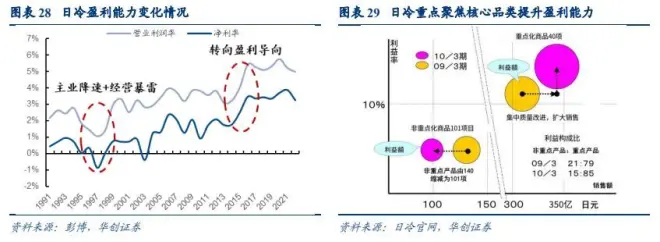

日本速冻龙头日冷的启示:效率挖潜至极致后,还是通过聚焦可规模化的优势品类提升盈利。日本速冻行业从 1964 年东京奥运会前后快速发展,日冷速冻业务净利率长期偏低,90 年代后更是想尽各种应对措施提升净利率,包括精简人员、关闭低效产线、提升供应链效率等,甚至从 1998 年起在泰国布局鸡肉供应链,并在 2008 年建立工厂,以降低原料收购价格。但核心的驱动还是在于对核心 SKU 的聚焦,加大对米饭、鸡肉等可规模化的优势品类的资源倾斜力度,并从 2014 年起开始对产品提价,最终速冻业务经营利润率由 2014 年的 3.2%提升至 2016 年的 5.4%。

--- 报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文 ---

报告合集专题一览 X 由【报告派】定期整理更新

(特别说明:本文来源于公开资料,摘录内容仅供参考,不构成任何投资建议,如需使用请参阅报告原文。)

精选报告来源:报告派

电商 / 零售 / 物流 / 餐饮 /

电商行业 | 跨境电商 | 生鲜电商 | 农村电商 | 内容电商 | 社交电商 | 二手电商 | O2O | 团购 | 社区团长 | 服装行业 | 儿童服装 | 纺织服装 | 服装定制 | 女装 | 男装 | 羽绒服 | 休闲服饰 | 快时尚 | 时尚产业 | 她经济 | 女性群体 | 消费者趋势 | 网购 |直播行业 | 抖音 | 快手 | 快递行业 | 食品行业 | 餐饮 | 茶饮 新茶饮 | 饮料 | 咖啡 | 预制菜 | 团餐 | 休闲食品 | 卤制品 | 轻食代餐 | 方便食品 | 速冻食品 | 进口食品 | 有机食品 | 珠宝首饰 | 黄金行业 | 钻石 |