打造国人最适衰老时钟!北大教授:不只更长的寿命,也为返老还童

近年来,衰老这个议题在我国受到了越来越多的关注,也从朋友圈中的“震惊体文学”,变成了科学家们孜孜不倦地想要攻克的学术问题,涌现出了许许多多重磅的抗衰研究。

但在2005年时,我国的抗衰研究还是一片荒漠。彼时,一位对衰老颇感兴趣的计算生物学家自美国归来,打算开展抗衰研究时,却发现国内对该方向的研究并没有足够的重视,也没有任何人或机构愿意为她投资。

但这位科学家却坚信,我们不但需要研究这个问题,还必须在中国社会的背景下研究这个问题。事实证明她是对的。2021年第七次人口普查数据显示,我国60岁及以上人口已超2.6亿,65岁及以上人口占比超过14% 的“深度老龄化”城市高达149个。据《人民日报》报道,到2050年前后,我国60岁以上的老年人口占比将达到34.9%,届时用于老年人医疗、养老的GDP占比将从2015年的7.33%跃升至26.24%。老年人口数量多、老化速度快的严峻未来,使得日益加深的老龄化成了横亘在国家和社会发展之路上的一大难题。

而这位颇有远见的科学家,就是计算生物学与衰老生物学领域最具代表的科学家、北京大学终身教授韩敬东。她通过对衰老系统生物学十几年如一日的研究,发现了长寿通路过氧化物酶体途径、提出了经典模式生物线虫代谢物MI(肌醇异构体之一)延缓衰老的全新通路、构建了衰老过程中基因表达动态,并开创性开发了最适合国人的衰老时钟……这些成果推动了我国抗衰研究的发展,为解决老龄化问题提供了新的切入点。

本周末(12.9-12.10),韩敬东教授将应邀出席TIMEPIE第四届衰老干预论坛,带来“人工智能与衰老”主题分享。论坛更多详情,可至文末查看。

不懂计算生物学的程序员,

不是好抗衰学者

韩敬东教授的个人履历颇为传奇。

1991年,她从中国药科大学毕业后,赴美国著名医学院阿尔伯特·爱因斯坦医学院读博,主修分子药理学。但她毕业后却没有从事药学相关工作,而是进入了与专业风马牛不相及的IT行业,转行当了一个软件开发工程师,也就是我们现在说的程序员。

虽然之后一直从事IT相关工作,但韩教授却非常潇洒地一年换一家公司。连换三家公司后,韩教授又决定读书继续深造,并顺利进入了哈佛大学医学院做博士后研究,主攻计算系统生物学,从此开启了她和抗衰研究的不解之缘。

在哈佛的研究生涯中,韩教授希望能找到一种基本原理,能够解释所有生物网络设计原则,却苦不得法。某天,她在分析蛋白质相互作用网络的拓扑结构时,突然福至心灵,想到所有物种都避不开衰老的命运,并且几乎所有疾病包括癌症也都和衰老密切相关,因此衰老很可能就是她一直在苦苦寻求的答案。

为了搞清楚衰老到底是怎么回事,韩教授阅读了1000多篇相关论文,结果问题不但没解决,反而越来越多了:不同组织的衰老是否同步?导致个体老龄化异质性的主要因素是什么?衰老和衰老异质性何时开始?

2005年,从哈佛回来后的韩教授,雄心勃勃地打算从计算生物学角度研究衰老,却被兜头泼了盆冷水。“许多同行对我说,这不算是一个科学研究领域。”韩教授回忆说。

但韩教授在海外的见闻,使她坚信“即使我们不能马上获得令人吃惊的成果,也不能立即知道这些研究未来有何用处,但在中国开展衰老相关的研究,依然是十分迫切的”。

在回国后的头五年中,顶着不被认同和缺乏资金的压力,韩教授对衰老过程中基因如何相互作用开展了研究,也做出了一些成果。但因为缺乏支持,很多工作难以顺利展开。

好在机会往往留给有准备的人。2010年,中科院—马普学会计算生物学伙伴研究所计划使用计算方法,从庞大的基因和蛋白质数据进行研究,以更好地了解细胞和人体的衰老过程。计算、衰老,都是韩教授的强项,于是韩教授被任命为该项目的试点负责人,她的抗衰研究也从此进入了正轨。

在衰老研究世界里探寻自我足迹

在就任中科院-马普所项目负责人的两年后(2012年),由韩敬东教授主导的一项重磅研究便发表于国际TOP期刊《PNAS》,该研究不仅在更加表观的层面上(转录组)肯定了饮食措施对衰老的干预作用,更是发现了一条被学界忽视已久的重要长寿通路——过氧化物酶体途径[1]。

此后,韩教授团队的各项研究成果更是喷薄而出,且广泛涉猎了衰老科学的多个问题,用韩教授自己的话来说就是:“系统生物学家永远不知道数据会把你引向何方”。

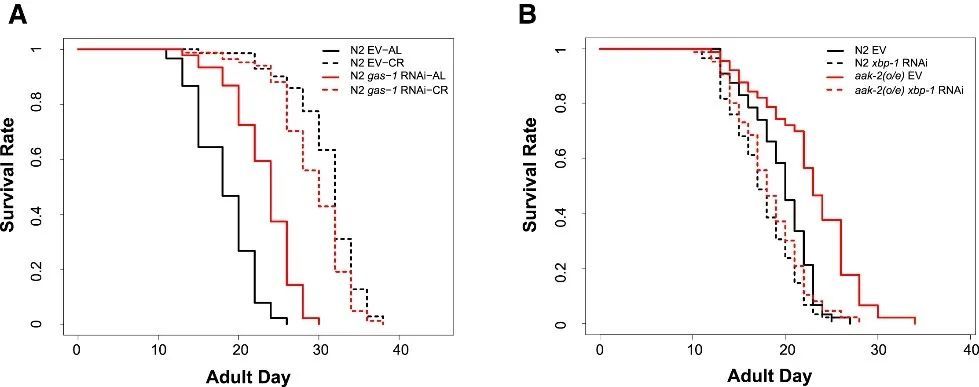

在衰老机制研究上,韩敬东教授发现线虫代谢物MI(肌醇异构体之一)延缓衰老的全新通路[2],并开创性利用系统生物学方法构建、动态模拟了饮食限制(DR)对衰老的调控网络,发现当DR协同调控AMPK、TOR和IIS三个经典衰老相关信号通路后,通路间的信号网络呈现“年轻态”,其协同调控可理论上延长线虫寿命200%!若直接类比人类寿命,相当于百岁老人寿命完全有可能突破,达到300岁[3]!

图注:DR与长寿效应间存在调节与相互作用

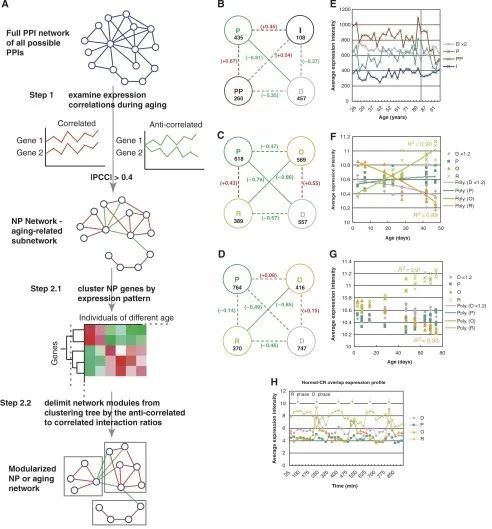

此外,通过开发计算系统生物学算法,韩教授课题组还首次成功构建了衰老过程中基因网络动态及模块间调控通路[4],并基于该发现开展系列表观遗传学与衰老关联的研究,发现并证实组蛋白去甲基化酶UTX在衰老与寿命调控中的重要作用[5],以及广泛的基因体组蛋白乙酰化修饰对抑制小鼠、人类大脑衰老过程中炎症反应的重要作用[6]。

图注:人类大脑和果蝇衰老过程中的分子网络

在韩敬东教授众多突破性成果中,有一项重大发现堪称载入衰老研究史册,还与中国这片热土息息相关,这便是2015年韩教授团队发表于国际顶尖杂志《Nature》子刊的新型生理年龄预测时钟——通过收集300余名不同年龄段中国人群的3D面部图像和血液样本,从中筛选关键特性,精准测算出能指示人类衰老进程的生理年龄[7]。

与现有衰老检测时钟(如DNA甲基化时钟)相比,韩教授提出的这一新型生理时钟不仅使用了海量的高精度测序数据,且样本完全源自本土人群,可以说是为中国人“量身定制”、有着浓郁“中国风”的衰老时钟,因此也是“迄今为止最适合国人”的精准生理年龄时钟。

众望所归,这一“国人生理时钟”的预测精度很高,误差仅为6.2岁,并在持续发展中不断优化(扩大样本数据规模、优化算法结构等),目前误差已缩至2.79-2.90岁[8]。相比需要抽血检测的甲基化时钟,这一时钟不仅更便利,精度也更高(当前甲基化时钟约有5年不等的误差[9])。未来,对于这个“中国人自己的衰老时钟”,我们可以再多些期待。

作为一名研究衰老科学的系统生物学家,韩敬东教授接下来的研究方向或许让不少关注者兴奋且期待,派派自然也不例外。在韩教授2021年发布的研究成果中,与衰老相关的lncRNAs(长非编码RNA)粉墨登场[10],就韩教授以往的研究布局,这似乎又是一个全新的方向。

然而,许多表面上看似毫无关联的抗衰研究,也许不久后就会在同一条路上相遇,到那时,就如同韩敬东教授所言:“理论家将和实验家联手,一起寻找新的轨迹——不仅为了更长的寿命,也为了返老还童,甚至永葆青春”。

本周末(12.9-12.10),韩敬东教授将应邀出席TIMEPIE第四届衰老干预论坛,带来“人工智能与衰老”主题分享。感兴趣的读者欢迎来对话框进行交流。