【罪与一切】板甲16世纪末舒适性与质量暴跌

在之前复合甲帖子发现自己掺杂太多关于板甲的资料,导致文章有些乱,故而干脆新开一贴。

资料大多来自群友【罪与一切】,up只是将资料进行一些整理,锦上添花。

欧洲的棉制加强甲,虽然洋粉YY啥锁子甲防钝,但欧洲人却是用实际行动打自家奴隶的脸:

东罗马帝国的骑兵在札甲外面再盖一层棉甲

拜占庭骑兵无铁甲就用两层填充衣+牛皮牛角代替,这种做法与明军的棉纸+牛皮的复合甲是相同的,当时拜占庭骑兵战场上还没有火器的威胁:

“护甲方面,得配备用皮带和锁环制成的长到脚踝的护甲,以及装它的皮匣子。如果可能,装甲应当全部由锁环制成,如果做不到,可以使用牛角或干牛皮代替。此外,还有甲外的罩袍,铁质或者其他前文提及的材质的胸甲,完整头盔、足部防护以及铁或其他材质的手套。那些没有链甲护颈的人,应使用内侧为填充物,外侧为皮革的护具代替。没有铁质护甲的人应当穿戴两层宽大的填充外衣,与武器一同配备。此外还有片箭、片箭槽、片箭袋、投石索、大鞍袋、打火石、引火物、绳、套索,马绊索,新月形的马掌和马掌钉,小型锉刀和锥子,保护马头的护甲、保护马胸的铁甲或填充甲以及类似的马颈护具。 ”

西班牙人对美洲虎精英武士作战中发现用盐浸泡过的棉质“虎皮战甲”可以很好缓冲远程冷兵器的冲击,但面对化学力量射出的弹丸则不堪一击:“这种虎皮战甲内有用盐浸泡过的棉质盔甲,大约两指厚,以便缓冲石斧,石箭的冲击,事实上证明这种盔甲是很有效的,不少西班牙人在对阿兹台克人的战争中喜欢在他们的钢甲上裹上这种棉质盔甲,但是这种棉质盔甲(注:不是上句所说西班牙的钢甲+棉甲)在抵御西班牙人的火枪和利剑时就显得不堪一击了。”

Pedro Monte 15世纪末,西班牙/意大利军官兼武术大师提及胸甲前面穿浸水的棉布挡子弹:

机翻:如果有人想要佩戴轻且坚固的盔甲,他应该使用非常棒的铁矿。最好的钢铁是在德国的因斯布鲁克市发现的。大师最爱用能抵御十字弓的盔甲,人们常说,这种盔甲的性能来自流动的特殊水,但实际上,他们会用任何冷水来锻炼。由于看到了铁的质量作用,有些人想试着制造一种能抵抗钝击的空腔铁甲(这是一种小弹丸),并通过实验成功地证明了这一点。我们应该用棉垫这种缝制好的布盖住胸甲并润湿会使它变得更结实,尽管这种盔甲与德国人通常穿的相比很重,虽然与意大利人或法国人不能相提并论。不过这件盔甲在所有地方都很结实。但如今,意大利的盔甲几乎和因斯布鲁克一样好,尽管最近在德国出现了新的艺术风格。除了使用最好和最纯净的原材料外,最大的秘密就是在其冰冷的时候猛锤击盔甲,冷锻击让它变发烫。

François de la noue 16世纪末法国老将:

I will alleadge an example, in matters of armes. For where they had some reason in respect of the violence of harquebuzes & dagges to make their armor thicker and of better proofe than before, they haue now so farre exceeded, that most of thē haue laden themselues with stithies in liew of clothing their bodies with armour. Lyke∣wise all the beautie of the horseman, is conuerted into deformi∣tie. His head peece resembleth an •ron pot. On the left arme hee weareth a great gantlet vp to his elbowe, and on the right a poul∣dron, that shal scarce couer his shoulder: and ordinarily they weare no Tases: also in liew of Cassockes, a Mandilion, and no Speare. Our men of armes in ye time of K. Henry made a farre fayrer shew, wearing their Sallet, Pouldrons, Tases, Cassocke, Speare, and Banderol, neither was their armour so heauie, but they might wel∣beare it 24. houres, where those that are now worne are so waigh∣tie, that the peize of them will benumme a Gentlemans shoulders of 35. yeres of age. My selfe haue seene the late Lord of Eguillie, and the knight of Puigreffier, honourable old men, remain a whole daie armed at all assaies, marching in the face of their companies, where now a yong Captaine will hardlie continue two houres in that state.

这是同时期英国人翻译版本,有夸张,不过主要就是将换成半身板甲的火枪骑兵的盔甲比以前全身板甲丑陋却厚重,因为火枪的威胁不得已大大加大厚度。以前骑士哪怕年老者也能穿着全身板甲活动一整天,现在的重甲哪怕年轻人穿两小时都受不了,35岁穿久了肩膀都瘫痪了。

机翻:我要举一个例子,在军事方面。因为当他们有理由使用火枪和匕首使他们的盔甲比以前更厚更坚固时,他们现在已经超越了他们的能力,以至于他们中的大多数都在身上装上了盔甲。同样的骑兵所有的美丽都被畸形替代了。他的头盔近似一个铁壶。他的左臂佩戴这一件遮到手肘的巨大铁手甲(gantlet),然后在右侧他戴着一件几乎遮不住肩膀的肩甲。他们通常不佩戴腿裙甲(tases)而且不再穿cassock(假袖的长大衣款罩袍)取而代之的是Mandilion(短款带袖的外袍一般像披风一样穿戴。),但没有长矛。在亨利一世时代,我们的战士们穿着长袍、长衫、长枪、袈裟、长枪和大绶带,他们的盔甲虽然不那么笨重,但却能承受得住。在过去的岁月里,那些现在已经过时的东西是如此的沉重,以至于它们能瘫痪一个35岁绅士的肩膀。我曾亲眼见过已故的埃吉列公爵和普伊格里菲埃的骑士,这些可敬的老人们,全副武装地面对敌人的攻击,在他们的连队面前列队前进,而现在一个年轻的上尉在这种状态下连两个小时都坚持不了。

1642年的英国半身胸甲骑兵,手臂依然有由油鞣皮革制作的黄外套提供防割保护:

拿破仑时代的法国骑兵的胸甲就只能防远距离的流弹与冷兵器,也就增加肉搏勇气罢了。还要专人定制,否则马跑起来肩膀剧疼,有法国骑兵反应只要来了急转弯,肩膀就像要被磨碎般疼痛。1829年,执教于索米尔骑兵学校的法国军官雅基诺·德·普雷勒在《军事史教程》里详述了当时公认的胸甲防弹能力:

“我们此前在战争中使用的胸甲重7-7.5千克,能够挡住150米外打来的步枪弹,36米外打来的手枪弹。1826年制备的新式胸甲重8.5千克……能够挡住40米开外的步枪射击。要是骑兵能够冲到距离步兵40米远的地方,就可以认为已经完成了冲击任务,因而没有必要继续增重。”

拿破仑战争的法军骑兵胸甲分为两种型号,其外形大体一致,均为既有前胸甲,又有后背甲。大号宽14寸6线(39.3厘米)、高15寸8线(42.4厘米),小号宽14寸(37.9厘米)、高15寸4线(41.5厘米),厚度均为15点(2.8毫米),大号全重约7.5公斤,小号全重约7公斤。(寸、线、点均为法国长度单位,1寸=12线=144点,1法寸约合2.707厘米)

转载自古斯塔夫 链接:https://www.zhihu.com/question/498473016/answer/2260782316

毛文翻译出来的150米左右的能打穿的背部厚度3毫米级别的胸甲:

“And there, in 1807, they were tested by shelling. They tested a regular iron breastplate weighing 4,49 kg and a 3,26 kg backrest about three millimeters thick, as well as a German steel cuirass (these were privately allowed to be acquired by gentlemen officers) and an old cuirass from the Seven Years' War, connected by forging layers of steel and iron, whose bib weighed 6,12 kg. The shots were fired from an army infantry rifle of 17,5 mm caliber. And this is what came of it: the first cuirass made its way from distances of 105 and 145 meters, the second did not always break through, but the third, the heaviest, did not break through. The pistol was also fired from a distance of 17 and 23 meters, and the first cuirass was pierced, but the last two passed the test successfully.”

机翻:1807年,他们在那里经受了炮弹的考验。他们测试了重达4,49公斤的普通铁甲和重达3,26公斤的约3毫米厚的靠背,以及一件德国钢铁甲(这些是私下允许有教养的军官获得的)和一件七年战争时期的旧铁甲,铁甲是用锻铁层连接起来的,围兜重达6,12公斤。测试子弹是由一支175毫米口径的陆军步兵步枪发射的。结果是这样的:第一辆车模拟铁骑从大约一百五十米的距离冲了过来,第二辆车模拟的铁骑接着冲出,而第三辆最重的铁骑也接着冲出。接着手枪也从17米和23米的距离发射,第一个铁甲被步枪击穿,但最后两个成功通过了手枪测试。

能40米防步枪弹的是1825年中心为5毫米的法国新加厚板甲,背部厚度只有1.2毫米:

However, in 1825, the French still adopted the cuirass that protected from a musket bullet from a distance of 40 m. It had a variable thickness: 5,5-5,6 mm in the center and 2,3 mm at the edges. The back was very thin - 1,2 mm. Weight 8-8,5 kg. It cost the treasury 70 francs.

机翻:然而,在1825年,法国人仍然采用了铁甲,可以在40米外抵挡火枪的子弹。它有不同的厚度,中心为5,5-5,6毫米,边缘为2,3毫米。后背很薄,只有1.2毫米。体重8,5公斤。它花了国家70法郎。

清人测试英国佬的燧发枪,打靶射程为八十步,仰射为一百步。可见清军的复合甲防具直到鸦片战争还有用,因为英军的燧发枪威力和鸟嘴铳差不多,按徐光启的说法,近距离也很难打穿。英国燧发枪数据虽弱于清军,但人家火药就是好啊,但也就与明人一样的水平。欧佬的后期背部3mm的板甲防御力似乎不如明军复合甲了,既然只能在150米外才能挡子弹,对中国来说没啥用,但1826年板甲防御力既然飙升了,不知是加厚还是金属炼制工艺的进步?可惜这盔甲出现太晚,二十年后就要淘汰。

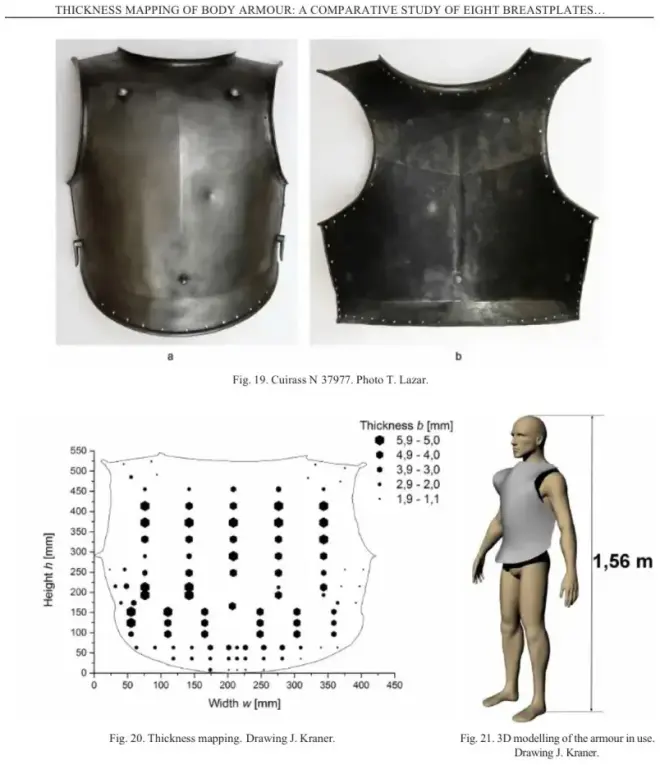

胸甲各部位的厚度,由于板甲制造特性,故而其厚度分布不会太均匀,工匠只能做个大概:

法国人对板甲质量品控弃疗的一个记载,一开始胸甲试枪是用步枪30步3枪不透才算合格。结果不合格的残缺品太多了,造成商人与军中相关部门抗议,给改成远距离一枪不透就合格:

机翻:因为骑兵团必须有能力迎战奥地利人的胸甲骑军,给他们一切可能的装备是应该的。内伊和凯勒曼一直在敦促采用钢盔和锁子披帛,但拿破仑选择用胸甲来装备他们,不像奥地利重骑兵那样只用一块前胸甲,而是把胸甲和后甲连在一起的整个板甲。他随后增加了钢盔与黄铜冠,熊皮头巾,和流动马尾、羽毛代替了他们沉重的三角帽。这完全是一项大工程。革命前的盔甲和盔甲匠被发掘出来,有很多官方的来往信件,不少是由各种各样的上校骑马飞奔送信而来的,当需要更换制服和装备时,他们就四处走动。一个极端的例子是第8骑兵队的梅林上校,以前是罗伊铁骑军,自1666年成立以来,它一直保留着铁胸甲(1800年,一些陆军部官员单方面认定铁胸甲会导致胸部疾病,他们几乎不装备铁胸甲)。梅林在1801年将第8团戴上了他自己设计的头盔,当时他宣称他的团显然比新出现的铁甲团级别更高——他们的马鞍布和旅行箱上都标着“1”。至于现存的第1团,梅林谴责为“卑鄙的篡位者”。然而,他的把“1”改成“8”的主张只给他带来了指责。

制造合适的装甲需要时间。起初,胸甲是用三十步开外的三枪来“验证”的,但在这种制度下,被拒绝的数量之多,引起了制造胸甲的爱国商人和他们在陆军部的朋友们的强烈抗议。最终,一次“远射”被替换。

也就是说网络上所谓轻与舒适性,对后期板甲来说是不存在的,还会导致胸肩得病,防御力还可能因品控问题被中国顶尖复合甲吊打。

下图是《骑士与风炉》的厚度与防御力的图表,理论上中轻火绳枪的1500j或900j动能都对3mm的2000j胸甲无威胁,但实际上板甲反而无法抵御,因为理想的情况往往只在高端货:

板甲好的非常好,差的就非常差,上下限都非常大。1826年板甲金属炼制工艺应该是得到很大提升,但工业革命也快开始了。不过即使如此,板甲防御力也是与复合重甲也拉不开差距,徐光启都已经放弃用鸟嘴铳破甲了,《武备要略》甚至要求鸟铳手在二十步才射击后金的前层棉甲死兵。至少在对付轻型鸟铳上,两者是没有太大区别,可能复合甲的穿戴者会被子弹冲击钝伤,但并不会致命,而且相对板甲而言,肩部不会过于不适。欧佬自十七世纪板甲家族纷纷破产以来似乎一直不能解决品控问题,以至于测试标准是如此敷衍。

从拿破仑板甲数据可以发现其板甲防御力既然远不如重铠+复合甲,up问隔壁Q群那些洋粉他们也说不出所以然来,只能YY板甲减薄了,主要用于肉搏,不用来挡子弹。我感觉应该是欧佬偷工减料等工艺问题,毕竟他们的火器也就勉强能用不炸死人的程度(当时有人甚至吐槽战后忙着埋手指),否则明末也不会研发大块铁片的全铁甲,甚至购买所谓“倭甲”。咨询一位玩西方史的群友“罪于一切”,他的回答是:

“欧洲有些老城市的品控是可以的,但是你竞争不过,低端货的供应商的。盔甲行会基本上都有要求打上城市纹章前要验货,才能打的,就是因为有人伪造纹章。像纽伦堡还有条令要求一个大师只能带几个熟练工和学徒,为了防止有个别人做大,大家没饭吃。结果遇到米兰完全不管商业规模的条规,绝对卖的没对方便宜。人家产业规模很大就能卖的便宜,好的盔甲商遇到有人赊账不付货款,直接就倒了,十七世纪一大堆之前的盔甲大师家族都倒了。16世纪德国最好,之前15世纪是意大利。16世纪开始论防御力,意大利可能已经不如德国了。17世纪盔甲已经不行了,但还有内铁外钢复合锻打的铁甲存在。你买是可以买的,做也做的起,但你不一定想买。那时甲的材料和形态都拉胯了,基本很少有热处理的纯钢甲,但还有一些不错的复合金属甲。当时的军事理论认为火枪兵不要被甲,有甲也不要,导致军队中绝大多数人是无甲的,西班牙的步兵中无甲和有甲的枪兵基本1:1比例,到17世纪枪兵只剩有甲的时候,火枪把无甲枪的那份也吃了,披甲率就还是那样。步兵的四分之三甲在16世纪就有人觉得多余了。胸甲、头盔才能厚到对火枪有点用,四肢在对射的时候是无用的。肉搏又不一定发生,加之大会战的减少,小规模遭遇战和围城战发生更频繁后长枪和铁甲的用途都低了,很多情况下步兵铁甲没有勇之地。16世纪法国人和西班牙人还在要求步兵不许自作主张自己带火枪加入军队,至少有努力尝试保持枪兵数量的,但枪兵推矛越来越少了,披甲的面积和比例就也来越低了。”

第一排拥有不错盔甲的士兵往往都是士绅阶层,即使是便宜的前胸板也会让普通士兵窘迫:

为何盔甲大师家族纷纷破产,劣质厂商反而占据主流呢?这得从欧洲的军饷说起:

战时大多签订的是短期合同——政府急着把他们预付给连长的募兵、运兵、装备费用收回来(那时候欧洲很多国家的上尉连长基本就类似于军事承包商,与政府签订合同后把招募的连队武装起来并运到指定地点,政府会预付一笔钱作为招募、运输、装备的先期费用。如果到了地方还没花完,那政府会以扣除军饷的方式把剩下的钱逐步收回来,见此书125页),连长们更急着收回这些兵欠他的装备钱——免得他们病倒、开小差之后打水漂。双重加压的结果是,前三四个月差不多有25%的军饷都被扣没了。穷困潦倒的大兵们几乎一拿到装备就要去典当,然后马上因为缺乏装备失去吃饷资格,提桶跑路(估计连个桶都没有)。形势之严重迫使17世纪初政府把截留工资时长拉长到8个月,并且按二手价回购那些未一次性付清全款的装备。衣食住行更是惨淡。士兵除了兵营和民房借住外并无特权。政府的先期军费和士兵的遣散费基本都计算得锱铢必较,基本没什么多余,甚至可能不够。衣食全靠自理——1570年,海运口粮的费用居然能把士兵的日饷刮掉三分之一。至于食物短缺、粮价上涨,那也是不可能加饷的。可想而知纸面上相当于20天军饷的一块前胸板在现实中会让士兵多么窘迫了。

转载自永远的卌二日天下:https://www.zhihu.com/question/305728695/answer/1994447356

关于欧洲板甲的恶性竞争导致质量下跌严重,“罪与一切”翻译了《骑士与风炉》的相关内容:

1510年后的意大利盔甲。在十六世纪之交的头几年意大利的盔甲连续出现了三种重大的变化。第一是点意大利的盔甲几乎放弃任何对钢材硬化的尝试,这个倾向又正好和火镀工艺的采用重合。第二点这个时期的盔甲上的标识变得不常见了。标识通常可以指明甲匠或生产的城市,本身一种品控保障。越来越少见的盔甲标识正好也验证了盔甲质量的下滑。第三点是钢材使用的减少,这点可能和1494年开始的速次意大利战争等军事争端对当地经济特别是米兰的破坏有关。意大利直到1530年才恢复钢铁的使用,并维持到了16世纪结束为止。恢复钢铁使用后即便是最便宜的盔甲也能保证至少是低碳钢,这一点他们的德国同行就不敢保证了。

整个十六世纪给富裕的客人制作的盔甲越来越多的使用酸蚀和火镀装饰,但意大利的钢铁硬化工艺于火镀并不兼容。使用非水淬介的意大利盔甲淬火冷却速度较慢相对于水淬的德国盔甲不需要回火这项工艺。而火镀的再加温会使得原先淬火得到的硬度尽失。书中对意大利的热处理硬化技术用的词是slack- quenching也就是断续淬火,淬火时直接从淬介中拿出或延迟淬火时间以及最后使用非水的油,融化的铅等淬介都被作者规为slack- quenching。与之相对的是德国习惯的full- quenching,全淬,即完全使加热的铁件在水中冷却形成全马氏体的金像,通常还要和回火结合,否者虽然硬但也会很脆。

在德国方面来讲,纽伦堡和奥格斯堡等中心并没有工艺不兼容的问题,但是他们被较小的规模以及市面上大量存在的劣质品不断的冲击他们的市场。1547年纽伦堡爱的城市会议档案记载城市甲匠控诉并禁止Hans Fürst 和 Nicholas Von Würzburg销售他们的盔甲。1548年甲匠们再次控诉Hans Fürst 和Jakob Seser “他们的科隆盔甲把本地的工匠置于不利之中。1549年这两位又被控诉,指责此二人的活动令本地的工匠处于灾难性的不利之中,他们所有的销售活动都被城市议会禁止,不允许二者在城市和周围地区销售他的外来盔甲,如有发现将在一个月内将其没收。1569年城市会议下令控诉Jorg Heufelder 为购买任何邪恶(尼德兰)盔甲并在此地重新销售者,他和其他公民将被禁止在未来,将科隆或其他类似的邪恶、伪劣的产品在这里销售,违者罚款50古尔登。最后在1576年进一步宣布任何大师和熟练工都不可准备和改进外来盔甲以备在本地销售。更高端市场的奥格斯堡的城市档案一样抱怨市面上充斥着劣质的科隆产盔甲,并很多自称是奥格斯堡产。奥格斯堡的甲匠不仅要求市内甲匠不可购买外来盔甲到本地销售,甚至上诉要求不允许同样有悠久传统的纽伦堡甲匠在市内工作。

至于欧洲板甲价格,B战网友“灭菌圣手巴斯德”提及:“1629年当时的普通步兵日薪是8便士,四分之三甲4磅10先令的价格等于普通步兵裸体辟谷睡大街201.25天,肯定是超过半年的。其次即使普通步兵有心裸体辟谷睡大街201天,也是不可能买的起这件四分之三甲的,因为这笔钱从来不会全额发放,得先扣除衣物、维护、口粮和住宿的费用,是强制扣的。根据1641年的估算,日薪就只剩下3便士。按照这个算的话,这幅四分之三甲需要一年半的工资,当然前提是这个步兵只在兵营衣食住行,无病无灾无任何以外的花费。

其次考虑到欧洲的普遍情况,板甲的价格要比英国的那几个特例要贵的多,比如17世纪的西班牙,理论上一副胸甲+长矛的价格仅仅为一个步兵2-3个月不吃不喝不睡觉的薪资,但是实际上即使到了西班牙明文规定所有长矛手必须配备胸甲的四年后,一个连队99名长矛手里依然有34人没有配备胸甲。

再比如16世纪的威尼斯,有大量士兵因为装备费用高所以截留的军饷太多,从而导致入不敷出,最后只能提桶跑路 ,根据1570年的统计,因为军饷不敷使用导致的减员比例高达30%。

所以主要是冷吧在内的一大堆人吹嘘的板甲价格低廉,几十天甚至几个月的工资就能买一副板甲的论调之所以甚嚣尘上,就是因为拿了几个特例来估算整体欧洲水平,要是这样也能行得通,那么敢问按照明朝统计的边镇90%以上的披甲率,最差也是一副重达28斤的铁甲,这种战斗力,是怎么会被后金打爆的。”

up的回复则是:“辽东末期衰落太厉害了,而且四镇三关志的时间间隔较大,十年后的你与十年后的你可能差别很大。嘉靖时期的边军处于回光返照的状态,修长城囤火器,恢复实力有数万铁骑的蒙古人都被打趴,吐槽新修的砖头长城导致其需要聚集二十万大军才能入侵,就算破口也很快堵住退路,南人兵强马壮不同往年,只能议和。然而万历上台之后,张居正之前的努力成果几乎崩了,戚继光南调,税收也收不下来,收税太监会被打死,这导致万历不得不用与太监分账的形式激励其努力收税,明代终于走上闪电下坡路,在朝鲜战争终于耗光了张居正的赚来的老本,出现屠杀要军饷的有功南军的恶劣事件。而边镇90%以上的披甲率来自《四镇三关志》十卷,刘效祖撰,万历二至四年(1574—1576)成书,这时明军其实处于巅峰状态。”

B战网友“灭菌圣手巴斯德”:“所以说啊,如果拿明朝相对比较好的时期的披甲率说整个中国披甲率都很好是不对的,那么拿欧洲富裕地区富裕时期盔甲的价格来说欧洲板甲只要这么几个月的工资,这个逻辑岂不是错到离谱。”

up回复:“板甲还是成本比较高,不如布面甲低廉,中国最好的通身全覆盖精锻铁复合甲以及鸟铳长刀一套装备是精锐士兵战时三四个月的工资,和平时期一年的工资,欧佬的雇佣兵也是战时工资,但却是临时工,没打仗就解散,吃住与盔甲都不免费,扣掉这些杂七杂八的费用拿到手的工资少得可怜,这么看差距是挺大的。欧老也不认为精良板甲真比布面甲便宜。”

英国内战的普通步兵日薪依然是8便士(似乎从亨利八世以来就没变过),一周是56便士即4先令8便士。然而这笔钱从来不会全额发放,还得先扣除衣、鞋、武器、口粮和住宿的费用。根据1641年的估算,周薪4先令8便士左扣右扣,到手的只剩下1先令。

假如不考虑扣除,按周薪4先令8便士(56便士)计算,全套盔甲(含胸、腿、喉、盔的)24先令(288便士)略多于5个星期工资,也就一个多月。但是如果根据实际到手的1先令来计算,实际上相当于6个月工资。(这步甲不算最好,徐光启那级别的应该对比骑兵甲)

1624年英国甲匠的枪骑兵甲价格,以步兵每月到手的4先令,买需要存一年八月的钱,也太重

板甲因恶性竞争导致的衰落以及加厚板甲严重影响舒适性是值得关注的一个话题,现在网络小白大多都是用精良骑士甲做例子,很少关注板甲各时期的舒适性与质量问题。明末反倒是中国盔甲巅峰时期,像徐光启那种精锻铁甲已经是精益求精了,从4两防冷兵器的普通长甲,耗费多两倍的价钱精练甲片抵御鸟铳。同时期欧佬板甲质量却处于下降,重火枪也是大量减少,而中国武器发展却是在走欧佬的重火枪+精甲的老路。欧洲板甲面对火器互轰的情况比较恶劣,而中国复合甲,也就明末清初时期遇到大鸟铳的挑战,故而满清直到鸦片战争都没淘汰盔甲,但乾隆这败家子统治明显出了很大问题,各地打仗耗空国库,也面临着欧佬的没钱问题,盔甲自乾隆五十六年就没更新过,即使是八旗子弟也依然在用已经有半个世纪年龄的老旧盔甲。