西安鱼化寨遗址仰韶文化土坑墓发掘简报

西安鱼化寨遗址仰韶文化土坑墓发掘简报

考古与文物2011年第6期 西安市文物保护考古研究所

一、遗址概况

鱼化寨遗址位于西安市雁塔区鱼化寨街道鱼化寨村西北侧,皂河西岸的二级台地上,今西安外事学院北校区西北部。遗址东、北两侧被皂河环绕,地势中心高,周围低(图一)。2002年~2004年为配合西安外事学院北校区建设,西安市文物保护考古所对遗址进行了全面勘探和重点发掘。此次发掘分三个区进行,发掘总面积3500余平方米,发现了一批包括老官台文化、仰韶文化和龙山文化的史前时期遗存,其中以仰韶文化遗存最为丰富,发现的遗迹有房址107座、灰坑255座、壕沟2条、墓葬137座,出土了大量的陶器、石器和骨角器。在这些遗迹中,发现仰韶文化时期的墓葬共137座,其中土坑墓14座,瓮棺葬墓123座。现仅对发掘的仰韶文化土坑墓作一介绍。

仰韶文化土坑墓全部位于第三发掘区(图二),该发掘区的地层堆积共有12层,其中第①层为耕土层,第②层为仰韶文化晚期堆积层,第③~12层为仰韶文化早期堆积层。

二、墓葬形制

发掘的14座土坑墓(表一),依据墓坑的形制,可分为灰坑葬墓与竖穴土坑墓二种。

(一)灰坑葬墓1座(M1)。

M1位于T0808东南部,开口于第②层下。

以灰坑为墓坑,平面呈椭圆形,口略大于底,壁斜直,平底。墓口长径1.84、短径1.5、底长径1.76、短径1.42、深0.8米。

葬式为三人合葬。三具骨架保存较为完整,略有扰动,自北向南分别编号为1号、2号、3号。1号骨架头向西南,俯身直肢;2号骨架头向北,仰身曲肢;3号骨架头向东,仰身直肢;1号与3号骨架分别叠压2号骨架的头部与脚部。经初步观察,2号骨架为成年人,1、3号骨架为未成年人。无随葬物品(图三)。

(二)竖穴土坑墓13座(M2~M14)。墓坑均为长方形竖穴土坑,尺寸较为接近,长0.95~2、宽0.35~0.8、深0.14~1米。墓向以向西为主,个别向南。葬式均为单人仰身直肢,未发现葬具,绝大多数有随葬品。

M6位于T0610和T0611内,开口于第②层下。墓坑为长方形竖穴,长2、宽0.8、深0.34米,方向180°。葬式为单人仰身直肢葬,骨架保存完好,头向西,面向南。无随葬品(图四)。依据骨架长度,初步推测墓主人为成年人。

M2位于T0913南部,开口于第⑤层下。墓坑为长方形竖穴,长1.16、宽0.46、深0.3米,方向280°。葬式为单人仰身直肢葬,骨架保存完整,头向西,面向南。随葬品置于下肢两侧,共4件,计有尖底瓶1件,卷沿罐1件,直口钵2件(图五;图版一,1)。

M7位于T0612西北部,开口于第④层下,东南部被W51打破。墓坑为圆角长方形竖穴,长1.1、宽0.68、深0.21米,方向290°。葬式为单人仰身直肢葬,骨架保存较为完整,头向西,面向上。随葬品位于头两侧与脚部,共5件,计有尖底瓶1件,壶1件,石球1件,骨珠2件。2件骨珠分别位于头两侧,可能是作为耳环之用(图六;图版一,4)。

M10位于T0414西北部,开口于第⑧层下。墓坑为长方形竖穴,北侧有一长方形二层台,墓坑长1.14、宽0.44、深0.4米,二层台长0.84、宽0.3、高0.12米,方向275°。葬式为单人仰身直肢葬,骨架保存较为完整,头向西,面向上。随葬品置于二层台上与身体北侧,共9件,计有卷沿罐1件,敞口钵2件,壶1件,圆陶片3件,陶球1件,涂朱石块1件(图七;图版二,3)。

三、出土器物

出土器物共72件,依质地可分为陶、石、骨三种。

(一)陶器 共41件。种类有尖底瓶、罐、钵、壶、盂、圆陶片、球共七种。

1.尖底瓶 4件。有泥质与夹砂。M2∶1,泥质红陶,直口微敛,圆唇,鼓肩,鼓腹,腹中部有双耳,最大径在腹中部,小平底。肩部及腹部均饰右上至左下斜向绳纹。口径6、腹径16、底径2.4、高28.4厘米(图八,1)。M7∶2,泥质红陶,形制与M2∶1相同,器身完整,唯口部残缺,残断处较为规整。腹径14.4、底径1.2、残高25.2厘米(图八,2)。M3∶4,泥质红陶,形制与M2∶1相同,唯口部为敞口,较为短矮。口径4.8、腹径16、底径2、高30.8厘米(图八,3)。M5∶1,夹砂红陶。口部残缺,残断处十分规整。溜肩,鼓腹,腹中部偏下有双耳,最大径在腹部,尖底。肩部及腹部均饰左上至右下斜向绳纹。腹径 23.6、残高34厘米?图八,4)

2.罐 共11件。依口沿形态,可分为卷沿

罐与折沿罐。

卷沿罐6件。有夹砂红陶与夹砂褐陶,均侈口,卷沿,圆唇。器表有烟熏痕迹。M10∶4,夹砂红陶,唇面上有一周凹槽,斜直腹,平底。器体显得瘦长。腹部饰右上至左下斜向绳纹。口径11.7、腹径11.7、底径6.9、高22.8厘米(图九,1)。M9∶3,夹砂褐陶,斜直腹,器身瘦长,素面。口径12.6、腹径11.7、底径6.6、高18.9厘米(图九,2)。M12∶4,夹砂褐陶,腹微鼓。腹部饰右上至左下斜向绳纹,唇面饰一周划纹。口径11.1、腹径10.8、底径6.5、高15.9厘米(图九,3)。M2∶2,夹砂褐陶,斜直腹,器体较为矮胖,素面。口径12.6、腹径12.3、底径6.6、高15.6厘米(图九,4)。M3∶3,夹砂褐陶,腹微鼓。素面,近底处有刮痕。口径11.4、腹径11.7、底径5.4、高13.2厘米(图九,5)。M13∶2,夹砂红陶,腹微鼓。腹部饰竖向绳纹。口径12、腹径10.8、底径6.6、高12.9厘米(图九,6)。

折沿罐 5件。有夹砂红陶与夹砂褐陶。均侈口,折沿,方唇。器表有烟熏痕迹。M8∶4,夹砂红陶,沿面内凹,腹微鼓,最大径在腹中部。上腹部饰有多道弦纹。口径12.9、腹径15、底径7.2、高17.1厘米(图一〇,1)。M8∶3,夹砂褐陶,鼓腹,最大径在腹中部,下腹斜收成小平底。素面,近底处有多处刮痕。口径11.7、腹径12.9、底径6.3、高11.7厘米(图一〇,2)。M14∶2,夹砂红陶,腹微鼓,最大径在上腹部,下腹部斜直。腹部饰右上至左下斜向绳纹。口径12.6、腹径14.1、底径7.2、高13.8厘米(图一〇,3)。M5∶3,夹砂红陶,沿面内凹,腹微鼓,最大径在腹中部。腹部饰右上至左下斜向绳纹。口径14.7、腹径17.1、底径8.4、高17.7厘米(图一〇,4)。M4∶2,夹砂褐陶,腹微鼓,下腹斜直。腹部饰右上至左下斜向绳纹。口径18.5、腹径27.5、底径12、高35厘米(图一〇,5)。

3.钵共15件。依口部形态,可分为直口钵与敞口钵。

直口钵 12件。均泥质红陶,直口,圆唇,素面磨光。M2∶3,深腹,下腹斜收,圜底近平。底部有席纹。口径13.2、高6厘米(图一一,1)。M3∶2、M13∶1与M2∶3形制相同,M3∶2唯口沿下有一周浅褐色叠烧痕迹。口径9.8、高4.4厘米(图一一,2)。M13∶1,口径13.8、高6厘米(图一一,3)。M8∶2,深腹,平底,底部中心内凹。素面。口径25.2、底径10.2、高11.7厘米(图一一,4)。M14∶3与M8∶2形制相同,唯质地较粗糙,底部有席纹。口径13.8、底径6.3、高6.6厘米(图一一,5)。M9∶1,深腹,圜底,底部有一周弦纹,底面光整。口径10、高4.4厘米(图一一,6)。M3∶1,深腹,圜底,底部有一凸棱,底面光整。口沿下有轮修痕迹。口径12.8、高5.4厘米(图一一,7)。M2∶4、M5∶2、M8∶1、M12∶2形制均同于M3∶1。M2∶4,底面粗糙,口沿下有一周暗红色叠烧痕迹。口径15.6、高7.8厘米(图一一,8)。M5∶2,底面有布纹。口径19.2、高10.2厘米(图一一,9)。M8∶1,器表有烟熏痕迹。口径15.9、高8.1厘米(图一一,10)。M12∶2,口沿下有深红色叠烧痕迹。口径17.1、高7.65厘米(图一一,11)。M12∶3,腹较浅,圜底,底部有一周弦纹,底面粗糙。口径20.7、高8.4厘米(图一一,12)。

敞口钵 3件。形制相同,均泥质红陶,敞口,圆唇,斜直腹,圜底近平,素面,底部有席纹。M10∶2,口径12.3、底径4.8、高6.6厘米(图一一,13)。M10∶1,器表有烟熏痕迹,口径17.1、底径6、高7.5厘米(图一一,14)。M14∶4,器表有烟熏痕迹,口沿下有两个相距1厘米的穿孔,可能是修补器物之用。口径16.5、底径7.2、高7.2厘米(图一一,15)。

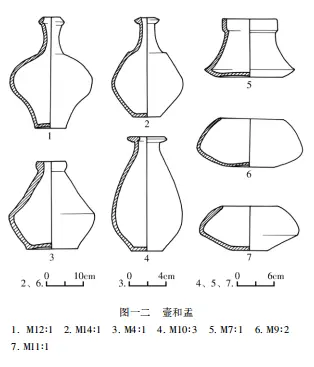

4.壶4件。均为泥质红陶,素面,器表均磨光。M12∶1,敛口,口部略呈花苞状,颈部细长,球腹,最大径在中腹部,小平底,微内凹。口径6.5、腹径21、底径8、高28.5厘米(图一二,1)。M14∶1,敞口,沿面下斜,颈部细长,颈腹相接处有一周较明显的棱脊,鼓腹,最大径在下腹部,小平底。口径3.9、腹径11.1、底径4.2、高15.3厘米(图一二,2)。M4∶1,直口,方唇,短颈,腹部有折棱,最大径在中腹部,底微凹,器表有烟熏痕迹。口径3.2、腹径8.8、底径5.3、高9厘米(图一二,3)。M10∶3,敛口,平沿,圆唇,短颈,鼓腹,最大径在下腹部,平底。口径6、腹径10.8、底径4.8、高17.7厘米(图一二,4)。

5.盂 3件。均泥质红陶,素面,器表磨光。M7∶1,直口,圆唇,腹壁略呈反弧状,底大微凹,底部粗糙。口径8.4、腹径13.8、底径9.9、高9厘米(图一二,5)。M9∶2,敛口,圆唇,腹部呈扁鼓状,最大径在中腹部,底微凹。口径9.6、腹径16.2、底径7.2、高7.5厘米(图一二,6)。M11∶1形制与M9∶2相同,唯下腹部有一周棱脊。口径8.7、腹径15.3、底径5.4、高6.9厘米(图一二,7)。

6.圆陶片3件。形制相同,均为泥质红陶,利用陶钵口部残片打制周缘而成,圆形。周围打制成的刃部较为锋利。M10∶5-1,长径8.1、短径7.8、厚0.5厘米(图一三,1)。M10∶5-2,长径7.1、短径7、厚0.5厘米(图一三,2)。M10∶5-3,长径4.8、短径4.7、厚0.7厘米(图一三,3)。

7.球1件。M10∶7,系用红色陶泥捏制而成,球形,表面抹光,经火烧而成。直径2.3厘米(图一三,6)。

(二)石器共5件。种类有锛、球、石块共三种,石质有花岗岩、石灰岩、砾石。

1.锛1件。M8∶5,花岗岩制,梯形,上端略弧,单面宽刃,通体磨光。长5、刃宽3.6、厚0.85厘米(图一三,5)。

2.球3件。均磨制,圆球形。M7∶4,花岗岩制。直径1.6厘米(图一三,7)。M8∶7-1,花岗岩制。直径1.8厘米(图一三,8)。M8∶7-2,石灰岩制。直径1.6厘米(图一三,9)。

3.石块1件。M10∶6,砾石制,梯形,一角残损,表面涂有朱红色颜料。长14.6、宽12、厚3.4厘米(图一三,4)。

(三)骨器仅骨珠一种,共26件。圆形,中间有圆形穿孔。M7∶3,共2件,大小、形制均相同。M7∶3-1,内径0.15、外径0.7厘米(图一三,10)。M8∶6,共24件,形制相同,大小相近。M8∶6-1,内径0.4、外径1厘米(图一三,11)。

四、结语

通过对鱼化寨遗址仰韶文化土坑墓的发掘,我们获得了一批较为丰富的墓葬研究资料。在所有的土坑墓中,M1与M6没有出土任何器物,依据开口层位、墓葬形制及墓主人年龄可知,这2座墓的年代与其它12座墓的年代不同,属仰韶文化晚期的可能性较大。另外12座墓,出土器物主要有杯形口尖底瓶、卷沿直腹罐、折沿鼓腹罐、直口圜底钵、细颈壶、盂等,这些器物与姜寨一期[1]、半坡早期[2]等典型的仰韶文化早期遗存十分相似,属于仰韶文化早期即半坡类型,故这12座墓的年代应属仰韶文化早期。出土的器物大部分表面都保留有使用痕迹,如罐类器的表面往往保留着明显的烟熏痕迹,钵类器则保留有穿孔修补的痕迹,说明在作为随葬品之前,这些器物应当是作为实用器来使用的;再者,随葬的尖底瓶中,有2件口部残缺,但茬口十分规整,且器身完好无损,似乎是在随葬之前被有意打去口部的。

这12座墓位于遗址的南部,这里属于仰韶文化早期聚落的居住区,与同期的房址、瓮棺葬墓、灰坑等遗迹混合分布,且不甚集中,说明这里并非聚落的成人公共墓地。这些墓的墓坑长度不超过1.4米,宽度不超过0.68米,人骨的尺寸则更小。虽然关于人骨方面的鉴定尚在进行之中,但仍可初步判定,这些墓的主人均为未成年人。未成年人的土坑墓与瓮棺葬墓在聚落的居住区分布,也正是仰韶文化早期墓葬制度的一个特点[3]。

领队:尚民杰

发掘:张翔宇 郭永淇

照相:张翔宇

绘图:呼安林

执笔:张翔宇 翟霖林