教育主题景观设计案例|Needle景观案例分享:第三十五期

Vol.35

教育主题景观设计案例

这个项目是在纽约布鲁克林的运河边设计一个小学的生态教室。这个生态教室主要的设计概念是想提供一种让每个教室在视觉,听觉和空间上有不可避免的重叠。教室学科包括盆景, 植物绘画, 手制化妆品,厨艺,还有插花。根据小学生集中力的周期和记忆曲线的科学分析, 这些教室间在短时间内有不同信息的重叠和重复可以让小学生有更好的学习成果和记忆深化。

功能空间作为一系列独立的建筑单元沿着场地轮廓排布,独立单元之间由椭圆形的园内路径串联起来。连续的交通流线创造出一种永无止境的奔跑和游戏的体验,让每个人都能在不同的花园和空间之中自由探索。这条路径就如同一个故事中的线索,联系起一系列拥有不同功能的空间,将探索发现的惊喜与成长的体验一同纳入这段故事之中。

我们从苍山洱海的地理关系获取灵感,整合景观设计师、产品设计师、雕塑家、装置艺术家、科普专家、生态修复专家、机械专家及水景专家等,打造一座与周边环境融合的无动力探索基地,用多种呈现方式去展现在地生物多样性和科普知识。我们以自然科普为核心理念对景观场景、科普内容和艺术游乐设备进行深化及落地,以原生态的状态呈现苍山与洱海的地貌,以游乐装置模拟当地的水循环故事,以互动艺术装置还原当地特有的生态物种。引导儿童在与自然的亲密接触中、在与游乐器械的互动中,在亲子共同的探索中,感受大自然的规律,了解当地的生态物种和独特雨水循环,达到寓教于乐的目的。

项目提出以设计里约大学学习型景观为契机,实则重建了里约海岸线,通过连接交通系统和沿海岸线点式创造学习型的场所,将整个大学巧妙地纳入了整个城市中,增加了青少年儿童对教育资源的可达性,强调了社会平等。在大学内部的景观设计中,小尺度的场所空间设计结合生态教育等功能,最大程度地去激发改变这一行为,以小规模干预奠基未来大规模的改变。

自然探索公园是一所为永续共生和生态自然设计的学习中心, 位于香港K11MUSEA 人文购物艺术馆的天台, 为忙碌的城市人提供学习自然生态的环境和从农场到餐桌(farm-to-table)的原生态餐饮。LAAB 的设计把原来商场天台的剩余的空间设计成学习和感受自然的探索公园。

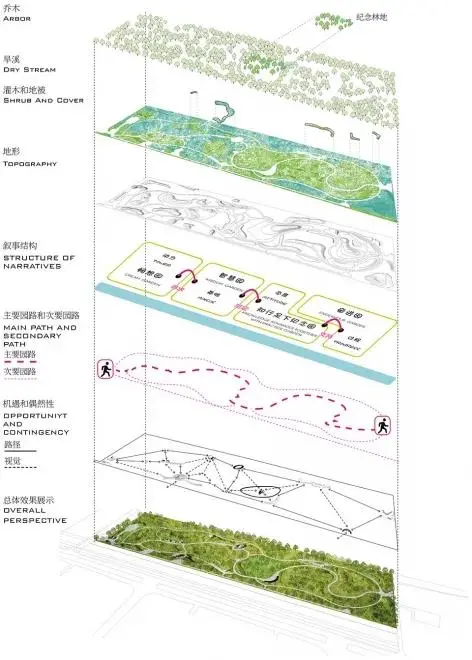

场地的生态背景为设计奠定了基础,而景观设计师也意图借此进一步激发游客在场所中的空间体验与生态教育。而诸如地形、视角、植被与季节的动态变化等不同层面上的场地特征则确立起一套设计原则,影响着包括空间序列、设计介入策略、雨雪管理、季节性康乐设施以及空间体验的放大等在内的设计过程。

莲麻村近年实施雨水工程和管线铺设,但由于沿用建设城市的惯性思路,地面过度硬化,农村区域又缺少人员及时管理维护,每逢雨季,地表径流大面积滞留,无法及时存蓄下渗到周边的自然土壤。

通过简单的填挖方,可以建立梯田,减缓山坡下来的地表径流,削减洪峰强度,调节季节性雨水流量 ;它们的方位、形式、深度都依据地质、地形因素和水流分析而设定。这些梯田状栖息地根据不同的水质和土壤环境种植了乡土植被,减缓了水流,使水中的污染物和营养物质被土壤微生物和植物所吸收。生态雨水花园设计将与雨水对抗变为和谐共生,充分利用广州地区降雨充沛、气候湿润的特点,形成雨季旱季差异性景观,将环境教育、生态示范与景观结合。

智慧园是生态文明公园的知识科普与生态意识引导基地。位于智慧园内的大型灰建筑翠波廊桥为钢木结构结合的景观游桥,主体二层局部三层,紧邻二级生态步行道。150米凌空飞动的桥体作为广阳大街的北端的独特城市标识物,既强化北兴路的城市景观界面,也成为重要的城市节点,与产业园区蒸蒸日上的发展互为对景,隐含对生态文明和城市发展的礼赞。桥体下部采用Y型钢柱承载与基础焊接,有如翚斯飞之动势;上部采用重型胶合梁、木柱、局部加钢构稳固件的复合木结构形式。翠波廊桥是行为和时间移动下游者自发体会和联想(被)叙事方式;是短暂旅行后的浪漫想象。游者随着引桥及环形平台可直至第三层平台,在高程不断变化中在林端行走、凭栏远眺,感受独特的观赏体验。近视可俯看满园绿色及中部植树节纪念林地;平视可眺望大兴及新媒体产业基地的城市变迁;远视可目及大兴城市剪影和西山余晖。自然、城市和内心的“畅神”融为一体。

泰姬陵遗产廊道,指的是2002年12月至2003年6月建成的,位于泰姬陵和阿格拉城堡间约32万平方米的填埋地。上游的居民区附近的水处理区段和下游的泰姬陵附近的水处理区段,提供了两个建立主要瞭望平台组合的有效场地:一个服务居民,另一个主要服务游客。这些主要平台,和河中央建议放置的季节性码头一起,积极地强调水岸活动、环保水处理技术以及从全新角度欣赏泰姬陵、阿格拉城堡、Mehtab Bagh花园、Itmad-ud-Daulah墓园之场地的共存状态。这些主要平台的建立有助于把场地重新定义为历史遗迹间的视觉联系。同时,在主要步道沿线设置规模较小的平台,点明水处理区段的功能变化。此场地有希望成为城市中心的主要公共空间,将当地人和旅游者引至同一场所,以此促进交流;同时作为教育空间,场地也强调了环境与历史的紧密内在联系。

学校也充分利用紧邻的树林资源。一些树木被移植到现场,在种植多种乡土植物。引入适合孩子们观赏的暖地型草坪花和野花,也呼应当地特有的稀树草原景观。设计师尽可能在教学方式和场地设计中通入当地的生态系统。学校分成三个“houses”,每个houses都有对应的林木主题,每个教室都以物种命名,学生联想起学校就会想到植物和动物,而不是数字的编号房。设计从整体到细部都参照和利用场地内的自然文化环境。学校建筑和场地均成为森林生态系统的延伸,同时融入水资源优化管理整体系统。两个户外森林教室和消防通道在学校和森林之间创造出一个活跃的户外走廊,一端是雨水教室,还有上学放学的日常途径区域。校园的设计结构优化了室内外、学校、社区、生态、文化间的关系和挑战,让每一位居住在场地和这个星球成员有好奇心,责任感,和创造性。

位于芝加哥植物园内的雷根斯坦学园是一座全新的环境探索中心和自然游乐场。6英亩的景观花园为使用者提供了关于自然世界的交互式体验,同时也为这座每年接待12.5万人的科学及园艺学中心赋予了超前的价值。该设计方案为各个年龄段的儿童及其家人提供了大量户外场地,寓教于乐式的学习体验使孩子们对生态系统形成更深入的了解。宽阔的花园中包含了一系列草坪、山丘、水槽、岩石以及各种各样的林木和柳树隧道。这一新生的项目成为了通往自然世界的大门,不分四季地为人们带来创意性的发现。

项目组对于该地块的设计愿景是:成为重建儿童与自然关系的媒介载体。在此之前,设计师希望最大化减少对土地的影响,通过最少的工程量,来实现儿童与自然以及场地的联系。

(1)保留现存所有树木,大部分区域作为自然演替区。

(2)所有景观空间都以最小化的干预方式介入现有场地。

(3)充分尊重孩子、家长、老师等公众意愿,设计了森林课堂、大自然剧场、自然观察路径、手绘攀爬墙、森林乐园等自然教育场所。

(4)为动物设计来众多微型栖息地,增加生态多样性,提升生态物种弹性,提高其长期存活的能力。

云朵乐园是成都麓湖生态城内道路和湖面之间的一个狭长的滨水绿地,面积约25 000平方米。由于是在现有条件上进行改造,设计有许多限制条件,包括已有湖岸线、码头、紧急消防通道等。受到麓湖生态城人造湖水系统的启发,云朵乐园的主要概念是将公园儿童活动功能和对水的环境教育功能结合,形成一个寓教于乐的公园。它既是一个有趣的儿童公园,又是一个露天的自然博物馆。水的各种相态及汇集形式,云、雨,以及冰、雪、溪流、河道、池塘、漩涡等都被巧妙地结合在活动场地和节点设计中,形成跳跳云、互动旱喷广场、曲溪流欢、涌泉戏水池、冰川峡谷镜面墙、雪坡滑梯、漩涡爬网这些独特的活动场地。

丹麦的BIG最近为本国的吉夫斯库动物园设计了全新的动物园方案,在这个动物园方案中,BIG的建筑师打造了一个别开生面的人工生态系统,旨在突破种种困难,希望参观的游人与动物园的动物能够和谐共存,各方受益。游客能够在其中尽情的展开激动人心的探索发现学习之旅。

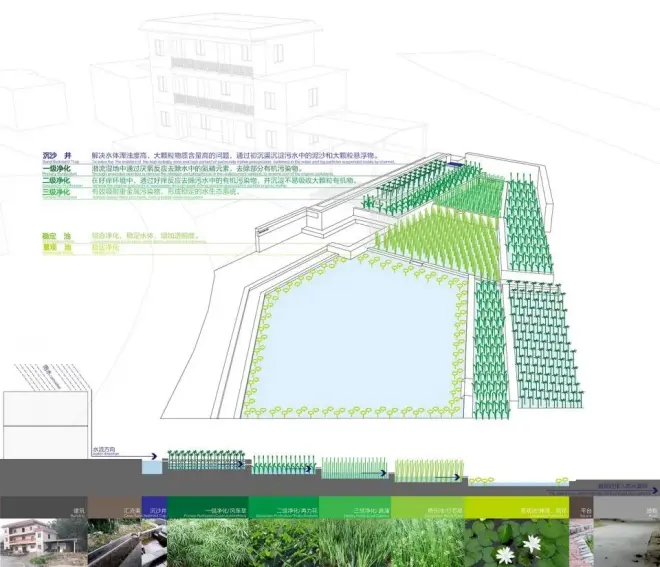

通过将生命系统和雨水收集完全融入一个小学校园中,雨水利用与场地的结合能更实际地示范,并起到最大的教育作用。此项目清楚地表明,就有潜力创造出持久的价值。整个场地都被精心规划成了学生们学习和游乐的空间。学生在景观方面的参与在一定程度上保证了他们能有一种独特的主人翁感。场地对于水的关注的精巧之处在于——巧妙地把雨水收集纳入设计中,使之成寓教于乐的设施。庭院内部布局简洁,成为了校园里当代建筑设计的一种浑然一体的优美延伸,掩映于地面及绿色的屋顶上葱郁而自然的景观之中。某些地方植物物种用作了装饰,表明了如果为它们(重新)创造出适宜的生境,就能够使其适用于相应的文化背景中。