不同的蛋白质,其营养价值是有差异的——谈食物蛋白质的营养评价

不同的蛋白质,其营养价值是有差异的——谈食物蛋白质的营养评价

蛋白质是人类生命中不可缺少的成分,最早的食物营养学评价大都集中在蛋白质的评价上。蛋白质营养价值一方面取决于“量”的水平,另一方面还涉及必需氨基酸所占比例、生物利用特征等“质”的方面。如果食物中所含氨基酸接近于人体需要的模式且含量较高,则蛋白质营养价值较高。

评价手段

食物蛋白质的营养评价所用到的评价手段可概括为生物学法和化学分析法,生物学法主要是通过动物或人体试验测定食物蛋白质在体内的消化率和利用率,化学分析法则主要是通过对食物中的蛋白质和氨基酸含量的分析,并与参考蛋白质相比较进行评价。

一、蛋白质含量测定

食物蛋白质总的含量水平、某些特定的蛋白结构和氨基酸组成都是衡量食物蛋白质营养价值的基本指标。

(一)粗蛋白的测定

蛋白质与其他宏量营养素显著不同之处在于其含有一定量的氮元素,且在不同蛋白质中氮元素所占比例大致相同,因此通过测定氮含量,再经适当的折算系数转换,就可以得到食物中蛋白质的大致含量,称为粗蛋白(crude protein)。凯氏定氮法是长期以来应用较多的检测方法,另外还可采用杜马斯(Dumas)燃烧法。多数食物中总氮含量占蛋白质的16%左右,所以折算系数一般为100/16=6.25。

但有些食物中因含有较多的游离氨基酸或非蛋白氮(如硝酸盐)等,因此折算系数稍有不同。联合国粮农组织和世界卫生组织(FAO/WHO)1973年推荐了各类食物的蛋白质换算系数表,至今还在广泛采用。而通过非蛋白氮的测定,有可能对更准确地计算蛋白质含量提供支持。

(二)氨基酸的测定

构成蛋白质的主要氨基酸有20种(美国等国亦有建议将硒代半胱氨酸列为第21种氨基酸),但每种蛋白质含有的氨基酸种类和数量不尽相同,故仅根据蛋白质的含量不能评价其蛋白质营养价值的高低,食物蛋白质的氨基酸组成和含量也同样重要。

氨基酸含量分析的原理是食物中蛋白质经盐酸水解将肽链的酰胺键切断,使蛋白质解离成游离氨基酸,通过与茚三酮试剂的呈色反应,再经比色测定。尽管有很多方法尝试探讨利用HPLC法、GLC、离子色谱法测定氨基酸含量,但相比而言,还是氨基酸自动分析仪的检测结果更令人满意。根据流动相和离子交换柱等条件的不同,可测定天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸等16~18种氨基酸。另外含胱氨酸需要采用过甲酸氧化法进行前处理,而色氨酸需要碱水解再采用荧光分光光度计法进行分析。

(三)特定蛋白和肽的测定

随着食物科学和食物营养评价技术的发展,越来越多的研究发现,某些特定的蛋白组分或分子量更小的蛋白水解物/肽类物质有着明确的健康功效,可帮助机体完成各种复杂的生理活动,比如α-乳清蛋白、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、谷胱甘肽、海洋鱼低聚肽、大豆肽等都已被用于食品添加。综合利用电泳、免疫化学法、亲和层析、凝胶过滤,并结合色谱技术已可实现这些组分的定性、定量分析。最新的技术显示,通过对比DNA库可以找到特定蛋白的表达序列,利用特异性蛋白酶进行定点酶切,再用质谱检测特定氨基残端,由此可以建立灵敏度高、特异性强的检测技术。

二、氨基酸评分

(一)氨基酸评分模式

要评价一种食物蛋白质质量的优劣,除了测定其中的氨基酸组分外,各种氨基酸的比例尤其是必需氨基酸的比例十分重要。这需要有一个标准的氨基酸含量或比例作为参考,这就是氨基酸评分模式(amino acid scoring pattern)。

氨基酸评分模式的发展经历了很长一段时间。1946年Block和Mitchell首先建议将鸡蛋中的氨基酸组成作为标准,用来评价蛋白质的质量。FAO于1957年首次采用,并在1965年进行了修改。但是由于鸡蛋中必需氨基酸含量相对较高,导致许多食物的氨基酸评分值偏低。

1973年FAO/WHO联合专家委员会在1965年的基础上结合氮平衡实验、放射性核素测定等技术,并考虑其他一系列因素,提出了以人体氨基酸需要量为基础的氨基酸评分模式。FAO/WHO联合专家委员会在1973年建议的氨基酸评分模式被各个国家广泛采用,但随着应用的增加和方法的进展,也显示了其部分局限性,由于该模式是各个不同的年龄组用同一个模式,而没有考虑到学龄儿童对必需氨基酸的需要量要高于成年人这一事实,结果低估了一些食物的蛋白质质量。

1985年FAO/WHO/UNU专家组报道了不同年龄组的不同氨基酸评分模式,并分别建议了婴儿、学龄前儿童、学龄儿童和成人的氨基酸模式(见下表),这表明一种食物的蛋白质质量可因消费者的年龄段不同而不同。FAO/WHO/UNU专家组还认为满足儿童氨基酸模式的膳食和蛋白质同样可很好地满足成年人的需要,反之则不然。

由上表可以看出,由于使用人群的不一样,同一种食物的氨基酸评分因食用者年龄组的不同,可以有不同的评分,专家组认为学龄前儿童的评分模式可以运用于除婴儿之外的所有年龄组,但有可能低估蛋白质质量从而高估蛋白质需要量。

2007年WHO/FAO/UNU专家委员会修订了不同年龄组的氨基酸评分模式,详见下表。

(二)氨基酸评分法

运用氨基酸评分法(amino acid score,AAS)可以较直观地对食物蛋白质进行质量评价。评分结果可以用商值来表示,也可以用百分数表示。

一般是测定食物中比较容易缺乏的氨基酸,特别是赖氨酸、含硫氨基酸、苏氨酸和色氨酸等。评分最低的氨基酸称为限制氨基酸,并可按评分高低分为第一、第二、第三限制氨基酸。通过计算氨基酸评分,可以评价此食物氨基酸组成的缺陷,并采取互补的方式来提高混合膳食中蛋白质质量。

氨基酸评分(AAS)的计算公式如下:

氨基酸评分(AAS)的计算公式

(三)蛋白质消化率校正后的氨基酸评分法

氨基酸评分法比较简单,只要有食物蛋白质氨基酸资料,即可通过与理想或参考蛋白质氨基酸模式进行比较计算氨基酸分,对蛋白质的营养价值做出评价;但这种方法的缺点是没有考虑食物蛋白质的消化率。

故1989年FAO/WHO将食物蛋白质消化率纳入氨基酸评分,建立了一种新方法,称经消化率校正氨基酸评分法(protein digestibility correctedamino acid score method,PDCAAS)。这种方法可以取代蛋白质功效比值(PER)对除了孕妇和婴儿以外所有人群的食物蛋白质进行评价。计算公式:PDCAAS=氨基酸评分×真消化率。

几种常见食物蛋白质的AAS和PDCAAS,见下表。

(四)可消化必需氨基酸评分法

2013年FAO膳食蛋白质质量评估的专家咨询会认为蛋白质消化率和氨基酸消化率存在较大的差别,建议采用可消化必需氨基酸评分(digestibleindispensable amino acid score,DIAAS)替代PDCAAS来评价蛋白质质量。必需氨基酸消化率应来自人体回肠必需氨基酸真消化率,在人体资料不易获取的情况下,可采用以生长期的猪为研究对象获得的回肠必需氨基酸消化率,其次可采用生长期的大鼠来测定。

针对不同人群提出的DIAAS氨基酸评分模式见上表,其中出生半年内的婴儿氨基酸评分模式采用2007年WHO/FAO/UNU报告中母乳必需氨基酸含量;0.5~3岁儿童氨基酸评分模式采用0.5岁儿童的氨基酸评分模式;其他人群采用表中3~10岁儿童的氨基酸评分模式。混合膳食中DIAAS的计算方法详见下表。

三、蛋白质和氨基酸消化率

在评价蛋白质质量方面,蛋白质和氨基酸消化率测定的重要性仅次于必需氨基酸的含量和比例的分析。因为并不是所有蛋白质在体内消化、吸收、利用的程度都一致,可能与蛋白质来源、非蛋白成分的影响(膳食纤维、胰蛋白酶抑制剂、单宁和植酸等)、生理因素等有关。

(一)蛋白质消化率的测定方法

1.体内测定方法

测定粪便中排出的氮含量并计算其在摄入氮中所占的比例,主要反映蛋白质在机体内消化酶作用下被分解的程度,所得结果为蛋白质的真消化率(true digestibility,TD)。公式如下:

粪氮绝大部分来自未被消化吸收的食物氮,也包括消化道脱落的肠黏膜细胞和肠道微生物及由肠黏膜分泌的消化液氮,后者总称为粪代谢氮。

粪代谢氮的测定传统上是在受试者进食无蛋白膳食时测得,但由于无蛋白膳食会引起机体的应激反应,影响结果的准确性,现在倾向于食用高消化率的低蛋白膳食,如含5%酪蛋白的膳食。如果不计粪代谢氮,所得结果为表观消化率(apparent digestibility,AD)。

由于表观消化率的测定方法简单易行,所以应用较广,但所得结果对蛋白质消化吸收做了较低的估计,导致推荐的蛋白质摄入量增加,真消化率则较为精确,并且不受蛋白质摄入量的影响。下表中列出了部分食物中蛋白质的真消化率值。

食物蛋白质消化率的高低与以下一些因素有关:

(1)蛋白质构象:

蛋白质的结构状态影响其酶水解的速度。天然蛋白通常比部分变性的蛋白质难消化,一般不溶性纤维状蛋白和广泛变性的球状蛋白难以被酶水解,消化率较低。

(2)抗营养因子的影响:

大多数的植物蛋白中含胰蛋白酶抑制剂和胰凝乳蛋白酶抑制剂,这些抑制剂使豆类和油料种子中的蛋白质不能被酶完全水解;外源性凝集素是糖蛋白,它与肠黏膜细胞结合妨碍了氨基酸的吸收;单宁是多酚的缩合产物,能与赖氨酸残基共价结合,从而抑制肽键的断裂。这些抗营养因子经加热处理后可部分失活,因此加工后的蛋白质比天然的易消化。

(3)与其他成分作用:

蛋白质与多糖和食用膳食纤维相互作用也会降低其水解的速度和彻底性。

(4)加工:

蛋白质经高温和碱处理会导致一些氨基酸残基发生化学变化,可降低蛋白质消化率。蛋白质与还原糖发生美拉德反应也会降低赖氨酸残基的消化率。

2.回肠末端消化率的测定方法

通过测定粪便中氮含量来评价蛋白质消化率已经受到了许多质疑。主要原因是因为大肠中的微生物对未消化产物的发酵作用,肠道内细菌可以分解未消化的肽段,主要转变为氨被机体吸收或构成微生物的结构蛋白等,从而影响了氮的排出量,Mason认为粪便中62%~76%的氮来自细菌,结果可能高估了蛋白质的消化率和氨基酸的生物利用率(约高5%~10%)。

回肠末端取样法可以解决这一方法上的缺陷。该法是通过外科手术在回肠末端造口或施以回-直肠吻合术,收集回肠食糜进行测定。一般选用的实验动物是猪,在回肠末端做T型管,并开口于体表,收集回肠消化产物进行测定;也有研究在回肠末端造口术患者中进行。

3.指示剂法

上述无论是收集粪便还是回肠末端的食糜,都需要收集动物的全部粪便进行分析。但通常收集动物的全部粪便比较麻烦,有时不容易实现。指示剂法可避免全收粪带来的麻烦,比较省时省力。

用做指示剂的物质必须不为动物消化和吸收,均匀分布并且有很高的回收率。可分为外源性

指示剂和内源性指示剂。最常用的外源指示剂是三氧化二铬(Cr 2 O 3)。但由于在试验的具体操作过程中存在着收集不完全和测定准确性等方面的原因,用Cr 2 O 3 做指示剂的回收率一般达不到100%。国内外学者测定不同饲料中Cr 2 O 3 的回收率在85%~110%之间;内源性指示剂法是指用食物中自身所含的不可消化、吸收的物质做指示剂,如盐酸不溶灰分,缺点是粪便的收集不能污染含不溶灰分的砂粒等。

一般可用下式来计算食物中营养成分的消化率:

4.体外测定法(in vitro)

由于体内测定蛋白质消化率的方法比较费时费力,体外消化实验可用来预测蛋白质的消化率。该法是在体外几种酶(胰蛋白酶、糜蛋白酶、肽酶和细菌蛋白酶)的作用下,测定蛋白质上清液中的成分来估计蛋白质的消化率。

一些微生物也被用来测定蛋白质的营养价值。如粪链球菌、产气荚膜梭状芽孢杆菌、梨状四膜虫等。由于梨状四膜虫对氨基酸的需求类似于大鼠和人类,因此是最常用的微生物。体外消化的方法还可以直接取动物消化道的消化液进行实验。该方法的缺陷是所收集的消化液保存比较困难,可影响结果的准确性。

(二)氨基酸消化率

各种氨基酸消化率的测定与蛋白质类似,也是通过测定粪便中或回肠末端消化产物中的氨基酸含量并进行计算。

大量的数据结果显示,在部分食物中蛋白质的消化率与氨基酸的消化率并不一致。Sarwar的结果显示对某些限制性氨基酸的消化率与该食物蛋白的消化率差别较大。如在大豆、豌豆和小扁豆中蛋氨酸、半胱氨酸和色氨酸的真消化率要显著低于其蛋白质消化率。下表中是一些代表性食物中蛋白质和某些氨基酸消化率的数据。

四、蛋白质利用率的评价

测定蛋白质的利用率从而对蛋白质质量做出正确的评估,有利于指导膳食蛋白质营养,利用和发现新的蛋白质资源。生物利用率高的蛋白质质量较高,可被人体很好地消化和吸收利用,摄入较少量就能达到人体最佳发育状态。

常用的评价蛋白质利用率的方法有以下几种:

(一)蛋白质的功效比值

1.生物法

蛋白质功效比值(protein efficiency ratio,PER)最早是由美国AOAC推荐的测定食物蛋白质营养效应的推荐标准方法之一,自从1919年以后,就在国际上广泛应用。其定义是在严格规定的条件下,动物每摄取1g待测蛋白质所能增加的体重克数。本方法方便易行,虽然动物摄取的蛋白质克数与体重增加之间并不一定成线性关系,但仍不失为评价蛋白质质量的较好方法。

该方法一般用雄性断乳大鼠,用含10%蛋白质的饲料喂饲28天,然后计算PER。计算公式为

为了便于结果的互相比较,常设一个酪蛋白对照组作为参考标准,以酪蛋白的PER为2.5,将其他待测蛋白换算后求得相应蛋白质的PER值,也有用与酪蛋白比较的百分数来表示。下表是几种常见食物蛋白质的PER值:

几种常见食物蛋白质的PER值

随着对蛋白评价方法研究的深入,越来越多的研究提示了PER在使用上的局限性,其主要表现在以下几个方面:

(1)首先PER值与受试蛋白的营养价值并不成比例。例如功效比值为1.5的蛋白质,其营养价值并不相当于功效比值为3.0蛋白质的50%。

(2)与人体实验结果相比,大鼠实验测得的PER值可能高估了一些动物性蛋白质的营养价值而低估了一些植物蛋白质的营养价值。造成结果不一致的原因是大鼠的生长速度比人类要快,从而增加了对必需氨基酸的需要量。

(3)另外,大鼠和人类的必需氨基酸需要模式不同,如大鼠对含硫氨基酸的需要比人类要多,除此之外,组氨酸、异亮氨酸、苏氨酸和缬氨酸的需要量也比人类要高。

(4)PER不能正确反映维持氮平衡所需的蛋白质营养价值。如果一种蛋白质可以维持人体的氮平衡,但如果不能促进生长,则其PER值就可能为零,这从营养的角度上讲也不合理。目前虽然PER在应用上有其局限性,但由于其简便易测,仍然在许多研究中广泛使用。

2.计算法

以数理统计为基础的回归分析法来测定蛋白质功效比值是建立在蛋白质中蛋氨酸、亮氨酸、组氨酸和酪氨酸与蛋白质的功效比具有显著数学关系的基础上,准确性与生物法相当,并且经济、省事、省力。有学者进行了比较后认为化学法和生物法两者之间的误差为±2%。

(二)蛋白质生物价

蛋白质的生物价(biological value,BV)是用以表示蛋白质吸收后被机体储留的程度。公式如下:

同粪代谢氮相似,尿内源性氮是在机体不摄入蛋白质时尿中所含的氮,主要来源于组织分解。粪代谢氮和尿内源性氮可以在实验开始第一阶段进食无氮膳食期间测定。蛋白质的生物价也常用来评价蛋白质质量,下表是常见食物蛋白质的生物价:

(三)蛋白质净利用率

蛋白质净利用率(net protein utilization,NPU)是反映被测食物蛋白质利用程度的另一项指标,由于考虑了被测食物蛋白质消化和利用两个方面,所以能更全面地反映被测食物蛋白质的实际利用程度。公式如下:

下表是部分食物中蛋白质的净利用率:

(四)净蛋白质比值

净蛋白质比值(net protein ratio,NPR)也是以动物的体重改变作为衡量依据,原理与功效比值的测定类似。公式如下:

本方法中对照动物摄取无蛋白质饲料,实验组饲料中蛋白质水平为10%。

(五)氮平衡指数

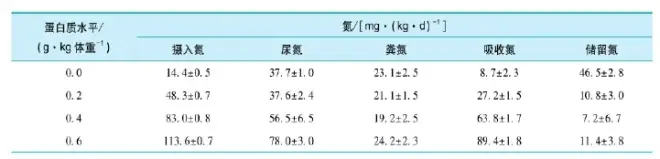

氮平衡指数(nitrogen balance index,NBI)是以氮平衡为指标评价食物蛋白质营养价值的方法。此法可避免蛋白质摄入水平对蛋白质利用程度的影响。方法是给予成人或实验动物,从低到高不同水平蛋白质;测定实验期内摄入氮、尿氮和粪氮;根据测定结果求出直线回归方程式,并以其斜率与氮平衡水平线间的截距获得一个指数,即氮平衡指数。

不同质量蛋白质的氮平衡指数不同。优质蛋白质能达到氮平衡的数量比劣质蛋白质所需要的数量要少。例如,全鸡蛋蛋白质的氮平衡指数,见下表。根据摄入氮和排出氮数据计算直线回归方程式为Y=-35.22X+0.59,此直线与氮平衡的交叉点为35.22÷0.59=59.69;59.69即为全鸡蛋蛋白质的氮平衡指数。

(六)非蛋白氮含量测定

食品中的含氮化合物除蛋白质外,还有磷脂、氨、游离氨基酸及含氮碱等,这部分物质中所含的氮称为非蛋白氮。非蛋白氮的含量和比例关系到食物的贮存性能和食用品质,因此测定非蛋白氮的含量对评价食物的蛋白质质量有一定意义。

测定原理是加入某些试剂使蛋白质沉淀而与非蛋白质分离,再用凯氏定氮法测定氮含量。

五、其他

蛋白质的其他评价方法还包括对个体氨基酸的评价和互补作用评价。

在自然界中,有些食物存在许多活性肽段和氨基酸,它们除了作为蛋白质的营养功能外,还发挥着其他的重要生理功能。如大豆多肽(soypeptide)、多肽类激素、活性氨基酸牛磺酸(taurine)等。它们有调节机体功能、促进新陈代谢、减少慢性病发病率等。

随着生物工程技术的发展,活性肽和氨基酸的开发和应用将会有广泛的前景,分析和评价这

些活性多肽类也将成为新的方向。

中国人作为主食的植物性蛋白质往往相对缺少赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸和色氨酸等必需氨基酸,故其营养价值相对较低。例如在大米与面粉的蛋白质中赖氨酸的含量最少。为了提高植物性蛋白质的营养价值,往往将两种或两种以上的食物混合食用,从而达到以多补少的目的,提高膳食蛋白质的营养价值。

这种相互补充必需氨基酸不足的作用叫蛋白质互补作用(protein complementary action)。如谷类、豆类、奶粉单独食用时氨基酸评分值分别为44、68、83,而以谷类67%、豆类22%、奶粉11%混合后可达88分。

我国民间有吃八宝粥的习惯,实际上八宝粥就有一种很好的蛋白质互补作用。它用豆类食物中含有较高的赖氨酸补充谷类食物中赖氢酸的不足,而谷类食物中蛋氨酸又可补充豆类食物中蛋氨酸的不足。在谷类蛋白质必需氨基酸含量中,赖氨酸的含量较低,尤其是小米和小麦中赖氨酸最少。马铃薯的蛋白质中赖氨酸很丰富。玉米蛋白质中缺乏赖氨酸和色氨酸,而小米和马铃薯中色氨酸较多。因此,把多种粮食混合食用,可以起到蛋白质的互补作用,强化食品也可利用补充限制氨基酸来提高谷类蛋白质的营养价值。