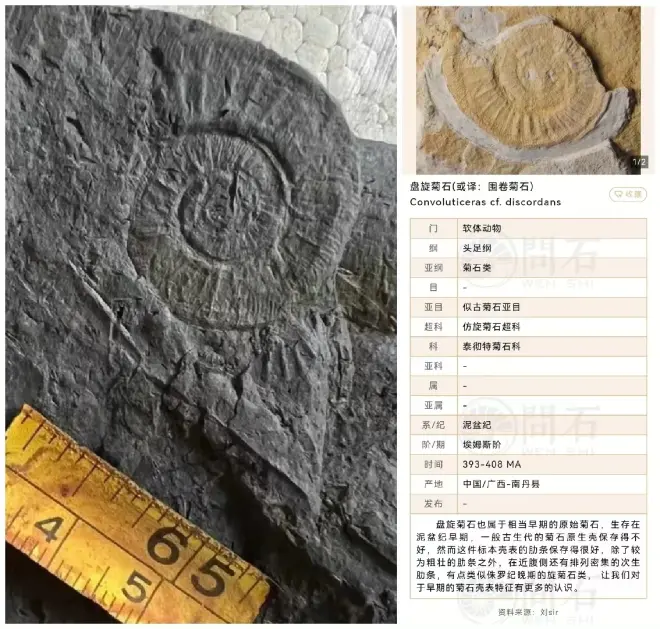

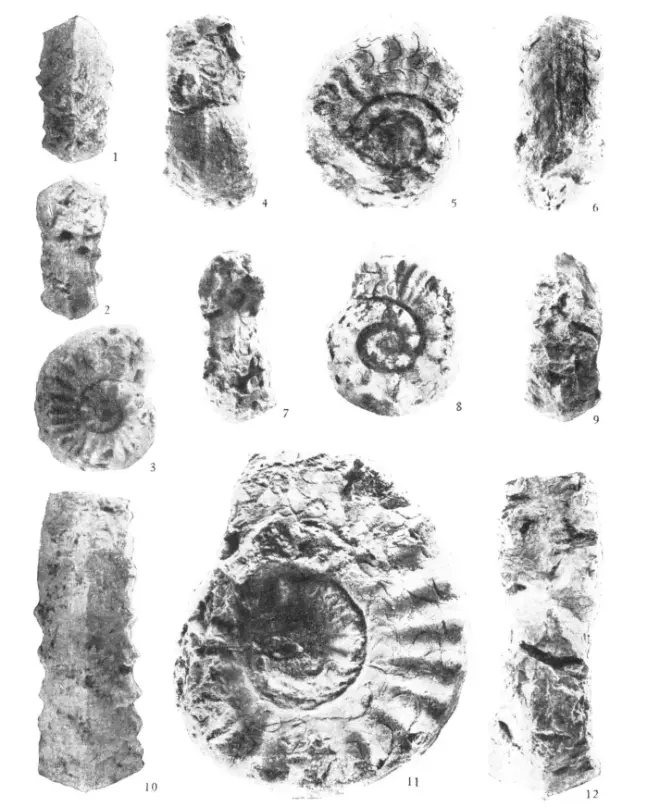

部分广西柳州菊石(滤食小花苞&龘衋供图)

注:因为缝合线不是非常清楚,所以分类可能不准确,仅供参考。

先放个不相关的:

直角石目 Orthoceratida Kuhn,1940

假直角石超科 Pseudorthocerataceae Flower & Caster,1935

假直角石科 Pseudorthoceratidae Flower & Caster,1935

乐平角石属 Lopingoceras Shimansky,1962

描述:直角石式壳,扩大率小,壳体近圆柱形,横切面呈扁圆形。在两个隔壁之间具横环,该环在背部向前弯,在侧部微斜,至腹部向后弯。缝合线基本与横环平行。体管细偏中心,近腹部。隔壁颈为弯颈式,体管节呈长椭圆形。

鹦鹉螺目 NAUTILIDA

头带角石超科 Tainocerataceae

头带角石科 Tainoceratidae

棱菊石目 Goniatitida

腹菊石超科 Gastriocerataceae Ruzhencev,1951

副腹菊石科 Paragastrioceratidae Ruzhencev,1951

假腹菊石属 Pseudogastrioceras Spath,1936(=Grabauites Sun,1939)

描述:壳内卷,呈厚饼状或扁球状。腹部穹圆,腹部及侧部外围饰有显著的纵旋纹,侧部内围光滑或饰有细皱纹及生长线。脐部窄小。缝合线为腹菊石式,共有八个叶及相同数目的鞍。除宽的腹叶两分支外,其余各叶都不分支。

尖棱腹菊石属 Strigogoniatites Spath,1934

描述:壳中等大小,内卷至半内卷,呈厚饼状。旋环最大厚度位于脐缘处,自该处向腹部逐渐倾斜。缝合线为腹菊石型,腹叶很宽,被一中鞍分为两个窄尖的腹支叶,其尖端往外斜。外鞍高而具圆顶,侧鞍更密,而略低,呈宽弧形。

齿菊石目

外盘菊石超科 Xenodiscaceae Frech,1902

外盘菊石科 Xenodiscidae Frech,1902

外盘菊石属 Xenodiscus Waagen,1879

描述:壳体外卷,呈盘状。旋环两侧扁缩,腹部穹圆,脐部中等大。侧面具横肋,横肋在脐缘附近最粗。缝合线由一个宽的二分支的腹叶,一对侧叶,二对脐叶及一个下端二分叉的背叶组成。外缝合线叶部下端具细齿。

外盘菊石属和假冠状菊石属(Pseudostephanites)很像。从外形看,假冠状菊石呈厚盘状或鼓状,在缝合线看不到的情况下,我以此区分。

广西外盘菊石

描述:旋环增长均匀而缓慢,侧面有稀疏而粗壮的横肋,内环的肋呈放射状,外环肋略向前斜伸,近口部肋变细弱。肋起自脐缘,至腹侧部形成犹状结节而终止。缝合线第一侧叶呈柱状,末端具细齿,第二侧叶宽而浅,也有细齿。

大巴山菊石科 Tapashanitidae (fam.nov.)

描述:壳体外卷,呈盘状或亚球状。腹部光滑、穹圆。侧面具较粗强的装饰。缝合线具一个两分支的腹叶,一对侧叶,二对脐叶以及一个窄长、下端略微二分的背叶。腹支叶简单或具细齿,侧叶及脐叶下端均具细齿。讨论 本新科包括 Tapashanites,Sinoceltites,Psedostephanites 及 Mingyuexiaceras 四个属。它和 Xenodiscidae 科的主要不同在于其缝合线更复杂更进化,第二脐叶下端具细齿,而后者与之相当的叶部下端简单,无齿。

中华莲形菊石属 Sinoceltites Chao et Liang,1974

描述:壳外卷至半外卷,呈盘状。旋环横断面呈椭圆形,高度大于厚度。腹部光滑,呈窄圆形。侧部微凸。脐部浅且宽。内旋环侧面具瘤,随着旋环增长,瘤逐渐朝横向延展成肋,肋或笔直或略弯曲,但不越过腹部。缝合线为菊面石式,外缝合线由一个二分支的腹叶一对侧叶及二对脐叶组成,其中第二脐叶位于脐接线两侧。腹支叶呈楔状,下端具二小齿;侧叶及脐叶下端具若干小齿。

本属个体发育过程中壳饰发育情况比大巴山菊石属原始,仅具有由瘤状肋变为横肋两个阶段。

大巴山菊石属 Tapashanites Chao et Liang,1965

暂缺

假提罗菊石科 Pseudotirolitidae Chao et al,1965

壳外卷,呈盘状。腹部呈屋脊状或穹形,具腹中棱。侧面饰有横肋和腹侧瘤。脐部宽而浅。缝合线为菊面石式,外缝合线除两分的腹叶外,每侧尚有一个侧叶及两个脐叶。

讨论:本科包括下列七个属: Pseudotirolites,Chaotianoceras,Schizoloboceras,Dushanoceras,Pachydiscoceras,Trigonogastrites,Pernodoceras。 本科的壳饰与肋瘤菊石科(Pleuronodoceratidae)有些相似,但本科菊石的外旋环饰有较粗的外端结成粗瘤的横肋,内旋环则具细肋,易与后者相区别。本科各属似乎是从 Xenodiscus一属演化而来。

假提罗菊石属 Pseudotirolites Sun,1939

描述:壳体外卷,呈盘状。腹部呈屋脊状或穹形,具明显的腹中棱。旋环横断面呈五边形。内部旋环侧面饰有小瘤,外部旋环侧面发育丁字形肋或横肋具腹侧瘤。脐部宽而浅。缝合线为菊面石式,腹叶被腹中鞍分为二个简单的、尖的腹支叶,每侧有一个侧叶,二个脐叶。

亚洲假提罗菊石描述:

壳体中等大,外卷,虽盘状。旋环的高度增长很快。 因标本被压扁,腹部形状不太清楚,就所见到的部分似呈屋脊状并具腹中棱。脐部较浅,中等宽,脐壁低。末了第二个旋环的前部具短且粗的肋和瘤。外旋环侧部微凸,具稀疏的 7一8条粗短的横肋,肋起自脐缘,向外迅速变粗,终止于腹侧部并结成高的瘤。外缝合线腹叶较短,被腹中鞍分为两个窄尖的腹支叶;侧叶较长,下部膨胀,微向脐部倾斜,下端具7一8 个齿;脐叶窄短,向下略变窄,下端具6一7个齿。外鞍和侧鞍较宽圆。

朝天菊石属 Chaotianoceras

壳体中等大,极外卷,呈盘状。腹部呈穹形,具腹中棱。未成年期旋环背腹压缩,横断面略呈倒梯形,侧面窄,向脐部倾斜,且具粗短的横肋及腹侧瘤,代表 Pseudotirolites 的发育阶段;至成年期旋环横断面变为长方形,两侧扁缩,侧面变平,横肋变细甚或消失,腹侧瘤亦相应变小甚或消失。脐部宽且浅。缝合线为菊面石式。腹叶较长,两分支,腹支叶下端分叉或不分叉;侧叶几与腹叶等长。外鞍较窄。

讨论:这一新属未成年期壳性状与 Pseudotirolites 很相似,但成年期壳体侧面上的横肋及腹侧瘤显著变弱甚或消失。新属的脐部宽,外缝合线腹支叶下端分叉或不分叉,侧叶与腹叶近乎等长或更长,表明二者存在一定的区别。笔者等认为本属很可能由 Pseudotirolites 一属演化来的。

独山菊石属 Dushanoceras

壳体较大,外卷,呈盘状。幼年期至成年期旋环横断面由背腹压缩的倒梯形渐变为两侧扁缩的长方形;腹部由屋脊状变为平板状甚或凹下,腹中棱由强变弱,侧面由向内陡斜逐渐变平,且近腹侧缘部分逐渐凹下;腹侧缘由亚角状变为隆起的脊棱状;侧面横肋由粗渐次变细;腹侧瘤由大渐次变小直至消失;腹面由光滑至出现人字形肋纹。 缝合线为菊面石式,腹叶较短,两分,腹支叶下端分叉;侧叶较长且宽,下端具若干齿。

讨论:当前新属的成年期壳性状与 Rotodiscoceras 极其相似,但二者幼期壳截然不同。前者旋环背腹压缩,横断面呈倒梯形,腹部呈屋脊状,侧面向内陡斜且具粗强横肋及腹侧瘤;而后者旋环两侧扁缩,横断面是矛形,腹部呈尖砖状,侧面扁平、光滑。上述性状的不同,充分表明此二属是由不同的祖先演化来的。至于二者成年壳的相似性,同样只是一种异源同形的现象。

三角腹菊石属 Trigonogastrites

壳体外卷,呈厚盘状。旋环背腹压缩,横断面呈倒梯形。腹部宽,微穹,具弱的腹中棱。侧部窄,向脐部陡斜。脐部宽且深,呈漏斗状,脐缘不明显。侧部具不太粗的横肋及腹侧瘤。缝合线为菊面石式。

讨论:在我们研究的材料中,虽然只有一个不很完整的标本,但是它的壳形极其特殊,表明它不属于任何已知的属种,而是代表一个新属。

厚盘菊石属 Pachydiscoceras

壳中等或较大,外卷,呈厚盘状。旋环横断面近方形。腹部光滑,呈宽的穹圆形,具明显的腹中棱。侧部较窄,向脐部倾斜,至壳体前部,侧面逐渐变平,变宽。脐部较宽,脐缘不明显。侧部具粗壮的横肋和腹侧瘤。缝合线为菊面石式,侧叶长且宽,由外鞍至脐鞍,鞍顶依次升高。

讨论:本属的壳形与 Pernodocers 很相似,但它的腹部较平,腹侧瘤虽然较粗大但并不是纵瘤,外缝合线由外鞍到脐鞍,鞍顶依次升高。应当指出,这两个属之间具有密切的亲缘关系,它们都是从Pseudotirolites 直接演化而来的。

大瘤菊石属 Pernodoceras Chao et Liang,1974

描述:壳体大,外卷,呈厚盘状。 成年期壳的旋环横断面略呈五边形,未成年期壳则略呈倒梯形。腹部宽穹,具腹中棱。未成年期侧部向脐部倾斜,至成年期趋于变平,侧面饰有粗壮的丁字形横肋及粗大的腹侧纵瘤。脐部宽而浅。 缝合线为菊面石式,侧叶下端具较粗的齿,外鞍最高窄。

讨论:本属具厚的壳体,宽穹的腹部,短粗的横肋,粗大的纵瘤以及更发育的缝合线等特征,易与 Pseudotirolites 相区别。它与后者有着密切的亲缘关系,并且是直接从该属演化而来的。

裂叶菊石属 Schizoloboceras

壳中等大,外卷,呈盘状。内部旋环的横断面呈倒梯形,背腹压缩:至外旋环,横断面变为长方形,两侧扁缩。腹部呈穹圆形,具腹中棱。侧部向脐部倾斜,但至住室渐变扁平脐部宽且浅,脐缘不明显。内部旋环侧面饰有粗且短的瘤状肋,至住室变为较细的横肋。缝合线为菊面石式。腹叶两分,腹支叶尖窄;侧叶窄长,下端有二分现象,各分支下端具若干齿。外鞍和脐鞍高窄,侧鞍低宽。

讨论:这一新属的内部旋环与 Pernodoceras 极相似,均饰有粗大的瘤状物。但本属住室瘤不复存在,代之以较细的横肋。此外,外缝合线的侧叶窄长,侧叶下端有二分现象,侧鞍低于外鞍及脐鞍。就壳饰看来,本属似由 Pernodoceras 一属演化而来。就缝合线特征而言,本属和“Dzhulfites”或Paratirolites 很相似,但二者最大的区别在于后者不具腹中棱。

肋瘤菊石科 Pleuronodoceratidae (fam. nov.)

半内卷至外卷,饼状或盘状。自内部旋环至外旋环,腹部由尖棱状变为屋脊状乃至平板状;侧面壳饰一般由光滑或具微弱的肋纹,继而出现横肋及腹侧瘤,最后肋和瘤又发生不同程度的减弱趋势。腹部具腹中棱,其两侧或光滑或饰有人字形皱纹。侧部大多扁平。缝合线为菊面石式,腹叶二分,具一对侧叶及两对脐叶。

讨论:本科包括 Pleuronodoceras, Rotodiscoceras Qianjiangoceras, Longmenshanoceras,Pentagonoceras五个属。 本科各属菊石的成年期壳形与假提罗菊石科中的某些属颇相近似,但它们有一个重要的共同特点即幼年期壳呈薄饼状,横断面呈箭头形腹部呈尖状侧面较扁平,表面光滑或具细的肋纹,无瘤。这些特征反映了它们与幼年期壳呈盘状,腹部呈屋脊形,侧面饰有肋与瘤的假提罗菊石科是由不同的祖先演化而来的,隶属不同的演化支系,至于成年期壳的某些相似性,可能是一种由于生活环境相似所造成的壳形上的相似发展的结果。是一种异源同形发育的现象。

肋瘤菊石属 Pleuronodoceras Chao et Liang,1965

壳体大小不等,外卷或半外卷,薄盘状。旋环横断面略呈窄的长方形,两侧强烈扁缩腹部窄圆,具腹中棱。侧部扁平或微微向内倾斜。脐部浅,脐壁低。幼年期壳侧面仅具细的横肋纹,成年期壳侧部具细长的横肋及腹侧瘤。缝合线为菊面石式,外缝合线由一个两分的腹叶,一对侧叶和两对脐叶组成。

讨论:1939年孙云铸在创立 Pseudotirolites 属时包括了两个并指明 Pasiaticus(JKL.)为属型,在描述另一种即 P. mapingensis Sun 时指出:该种具有更多的横肋瘤位于侧部外边缘,内部旋环的横肋不显著。根据我们所掌握的和它相类似的许多标本的观察结果。认为这类标本侧部扁平或微微倾斜,内旋环侧面只具细长的横助纹,幼年期壳体几成饼状说明它在发生上不同于 Pseudotirolites,宜单独分出,另立为新属。鉴于孙云铸所描述的正型标本已遗失,我们在原产地柳州三门江又未采得该种标本,所以只得另选 Pleuronodoceras dushanense,作为本属的属型。