梁亮:策展是一场有温度的修行

授课课程丨上海交大文创学院高层管理教育公开课《体验经济浪潮下的商业场景设计》

授课老师丨梁亮 场景体验策展人、玺汇文化创始人、文创赋能-商业IP化运营第十期-场景体验授课师资

深度好文:1600字丨3分钟阅读

*本文根据梁亮授课内容摘编而成,不代表学院及授课老师立场,仅供参考。

策展思维可以帮助我们更好地感知世界、开拓更多看待事物的视角,也可以更好地创造有仪式感的场景、更丰富的体验内容。

——梁亮

一、价值创造情绪

新春期间,跟商业地产志的Terry去了一趟南方考察。浓浓的烟火气息弥漫在广州的街头巷尾,在巷子深处的小菜场旁边,有一家美式松饼店。店主是一个从纽约回来的博士,热情地跟我们分享了松饼的制作、陈列的方式以及场景的布置等心得。

“你可以考虑把店开在上海,一定会变成网红打卡点的!”

店主笑着摇摇头:“你们看到街边上的小菜场了吗?那是我奶奶在我小时候经常带着我去逛的。只有当你们来到这里,只有我在这里,我才能跟你们讲小菜场的故事,才能跟你们讲我街区的故事、我城市的故事、我故乡的故事。”

换言之:一座城市的精神,在于那些在地的公共空间给外来人带来的感受,并通过他们的记忆将在地文化传播到更广阔的地方。

城市的精神,将由在地空间的人、事、物来体现。

在南方考察期间,曾经跟Terry讨论过关于广州与上海两者城市印象的问题,她说:“上海是世界的上海,广州是中国的广州。”这样一阵见血的观点让人不禁反思:难道上海就没有在地文化、没有那种烟火气吗?

答案当然是有的。当我在朋友圈表达出这种想法时,得到了很多人的响应:他们并不全是上海本地人,但都被“为家乡贡献力量”的情绪,激发出一种原动力的能量。

由此可见,具有普世价值的情绪,能够引起人们的共鸣。

在这一维度上,之所以说“策展是一场有温度的修行”,在于策展人自己首先需要被某种普世性的情绪所激荡,随后由己及人地传递出去。这也是公共艺术的题中之义。

二、什么是场景体验策展?

作为策展人,不仅在不断思考着如何增加更多的有情感有温度的作品、如何让感动自己的内容去感召更多的人,也希望能够将十年来策划过、输出了我们价值观的项目,上升为一种理论分享给更多的人,让市场上涌现出更多真正触达人心、经得起时间考验的优质线下内容。

至于“场景体验”,区别于传统的在美术馆、博物馆中举办的展览,场景体验的范畴非常广泛:所谓场景,小到自己的家,公司、咖啡馆、餐厅、商场、公共空间、公园,甚至景区、文旅项目也可以算作是场景的一种。

体验可以分为感官层面、情感层面与知识层面等等。而场景体验则包含人、场、物三者之间的关系:

“物”是体验的内容,用物(内容)串联起故事,调动人的情绪,引发人的行为;

“场”是体验发生的时空,对时间和空间进行营造;

“人”是场景体验的对象,是最重要的元素。

在这个过程当中,如何调动人的情绪、引发人的行为,是最为复杂与困难的一点。尤其是在充满了不确定性的当下,策展人也应当不断自问:到底能做些什么才真正可以温暖人心?

以「美好的书 THEBOOKAND」这个公共艺术项目为例,它关乎个体的感受、人与人之间的情感链接,普世而纯粹。

三、为何而来

场景体验是如何营造出来的?你的“舞台”在哪里?你的“道具”是什么?你的“演员”是谁?你的“剧本”如何编排?

策展也被称为是一门关于注意力的学科,在今天策展已经进入到建构人们日常生活的领域,人人都“可以”是策展人。

场景体验的底层逻辑和顶层设计通过策展思维得以构建。

策展思维可以帮助我们更好地感知世界、开拓更多看待事物的视角,也可以更好地创造有仪式感的场景、更丰富的体验内容。

那么,如何拥有策展思维?

其认知体系可以分为三步:感知、思考和表达。这三者之间的逻辑在于:感知人所思考的内容,其中包含了表达,这需要结构性的梳理与输出。

这种对逻辑性的要求,也决定了策展思维的养成难以轻易地通过碎片化的学习来实现,而这也引出了一个社会现象:快速的时代节奏挤压并将情绪碎片化,难以真正深刻地打动人们的内心。

在这种情况下,沉浸式学习提供了一条养成策展思维的有效途径。当人们重新走进校园,在线下空间中进行人际交流,能够获得与线上空间完全不同的体验感。在春日的校园中漫步,重新感受在课堂里互为同学的时刻,无疑是一种让人难以忘怀的体验。

正如王小波所说的,“我活在世上无非想要明些明白一些道理,遇见些有趣的人和事,倘能如我所愿,我的一生就算成功”。这也是我们的期待,期待遇见有趣的你。

这样宝贵的机会就近在眼前:

3月31日-4月2日,上海交大文创学院高层管理教育即将联合CRR商业地产志及玺汇文化,开设IP第十期 - 场景体验方向课程,共同提供产业创新案例,围绕「场景体验」建立完整的理论知识体系,输出方法论。

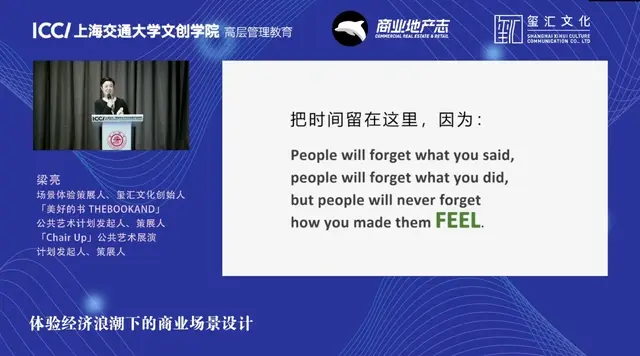

把时间留在这里,让我们走在一起,走进校园,走进课堂。

来源:产业合作办公室

撰文:梁亮、陈晓岚

排版:陈晓岚