技术控福音!上海车展直击 - 技术狂魔比亚迪带来了什么黑科技?

由上海车展的新车阵容来看,今年绝对是中国新能源车的大年。而在所有中国品牌甚至全球汽车巨头中,比亚迪由于起步早,在新能源车领域经过长期的技术积累,厚积薄发。

跟其它大部分品牌不同的是,比亚迪布置了共二层的立体展位,二层展位以几大技术平台的模型展示为主,在技术层面要向外界诉说的东西比大部分其它品牌都要多,低调地秀着其浑身上下的发达肌肉,很符合理工男的气质。

EA1

本届车展比亚迪带来了其重磅新车EA1,由EA1展车的数量就能看出其重要性。因车展时还没有正式命名,所以官方也只能用其代号EA1去称呼它。

EA1的外观设计同样由沃尔夫冈艾格操刀,采用了全新的海洋美学设计理念取代了我们更为熟悉的Dragon Face设计语言,并首度用上了BYD全新的品牌标识。整台车用圆润简单的线条勾勒出科技感,两厢车造型下却有着相当厚重的车身,某些角度会令人误会成一台MPV。

其实EA1的更多猛料隐藏在看似平平无奇的外表之下,与以往比亚迪通常是一车通吃纯油+DM+纯电多平台不一样,EA1是首款基于比亚迪全新e平台3.0的车型,自然与汽油、发动机、混合动力等扯不上半点关系,此外包括电子电气架构、车用操作系统在内的关键核心都为全新开发。

据工作人员介绍,比亚迪在车展现场带来了都市版、越野版和赛道版等几款不同版本的展车,分别赋予了EA1不同的个性,但我个人认为未必展出的所有版本都会量产上市,此外遗憾的是本次车展比亚迪仍未开放EA1的内饰。搭载与汉EV同款刀片电池的EA1,将在量产初期便提供500km左右的续航里程。

e平台 3.0

来到二层展台,欣赏完赛道版的EA1接着便来到e平台 3.0技术平台的展示区。

e平台 3.0拥有全新的电子电气架构和比亚迪自主研发的车用操作系统BYD OS,令电动车能实现更强大的自动驾驶能力。e平台 3.0的关键模块在性能与能耗方面均有提升,且重量与体积更小,在e平台33111的基础上,电驱系统由3合1升级为8合1模块。

在车头位置我们能看到位于前桥的8合1电驱系统。

车头的右侧布置热管理集成模块IMTM。

包括智能域控制器i-DCU、左车身域控制器L-DCU与右车身域控制器R-DCU在内的域控制置被布置在前桥驱动模块与动力电池之间。

刀片电池的布局在车身底部相当贴近地面的位置,有利于重心的降低与车内空间的提升,更低的重心则有利于操控性能的提升。

动力域控制器布置在后桥驱动模块之上,可见e平台3.0原生就支持更高性能的全时电四驱。

e平台 3.0的带来的变化同时体现在外观设计方面,基于新平台的车型将拥有更短的前悬和后悬,令车轮更接近车身的四个角,有利于布局更长的轴距,结合乘员舱纵向高度的增长,实现更宽裕的车内空间。圆润平滑的车身线条为究极的空气动力学设计成果,风阻系数可低至0.21Cd!从EA1展车身上便能印证e平台 3.0车型在外观设计层面的种种特征。

比亚迪称将来基于e平台 3.0的量产车型可实现快至2.9秒的百公里加速性能,以及最大超过1000公里的续航里程。毫无疑问,比亚迪专利的磷酸铁锂刀片电池将成为e平台 3.0的“标配”。

磷酸铁锂刀片电池

基于磷酸铁锂稳定的材料晶体结构,加上独创的刀片硬铝壳结构设计,比亚迪的磷酸铁锂刀片电池首先在安全的层面达到了三元锂电池暂时无法企及的高度。

在e平台 3.0展区旁我们就能看到穿刺实验后的三元锂电池与刀片电池实物展示。没有观看穿刺对比实验的朋友们建议一看,过程还是比较震撼的。

针刺试验模拟电芯内部极板上因质量问题或者充电不当引起结晶锂枝刺破隔膜导致的内部短路,或制造时有杂质混入引发内部短路导致的热失控。相比三元锂电池迅速鼓包并燃烧,刀片电池可在该试验中保持稳定。

电池包采用无模组刀片电池作为结构件融入车身的一体化设计,可使车身扭转刚度提升一倍,碰撞安全性也得到同步提升。

DM-i平台

已在今年年初发布的比亚迪DM-i超级混动平台同样是本次车展的重头戏,技术亮点爆棚。DM-i为插电混合动力平台,是以大功率高效电机驱动+大容量动力电池供电为主,超高燃效发动机为辅的电混架构。

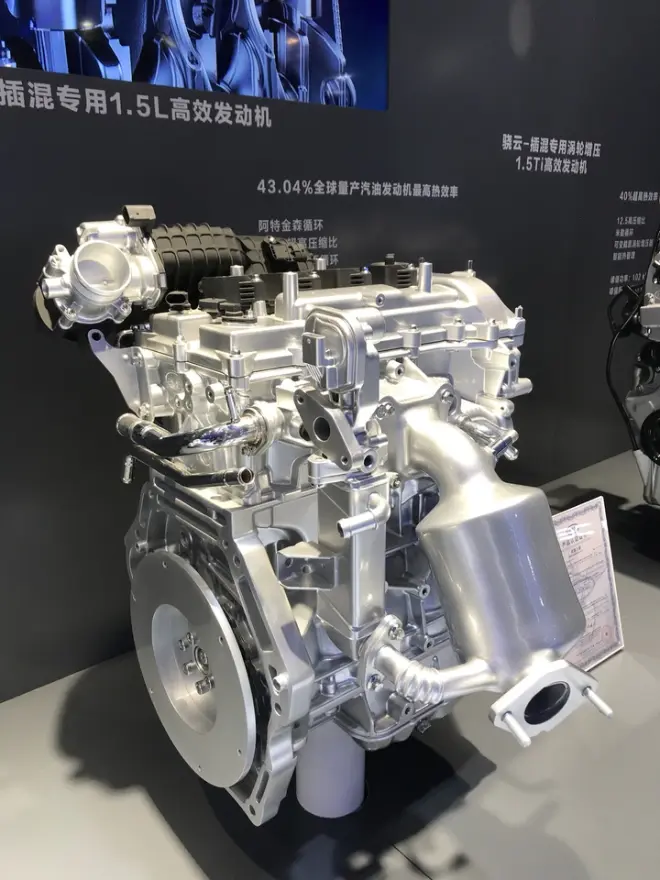

骁云-插混专用1.5L发动机

最高热效率达43.04%的骁云-插混专用1.5L自然吸气四缸电喷发动机的亮点多得可以用耀眼来形容。

1.采用了自吸混动系统中常见的进气门晚关的阿特金森循环,膨胀比大于压缩比的设定能减少压缩行程的能量消耗,使燃气做功更充分,提高燃气能量的利用率;

2.实现高达15.5的超高压缩比,却只需添加92号汽油;

3.EGR率高达25%的低温EGR废气再循环系统,有效减少了氮氧化物NOx的生成与排放,并能有效降低燃烧室温度,并减少中低负荷工况下的进气损失,有利于压缩比的提升,最终使得发动机的热效率得以提升;

4.1.5L发动机并未采用时下更主流的缸内直喷技术,而是采用了看似倒退了的多点电喷技术,实际上是为了达至43.04%终极热效率的更好选择。比亚迪采用了双轨8喷嘴的设计,每气缸分别在靠近进气门和远离进气门的位置布置了喷油嘴,兼顾瞬时相应和高混合效率,省去了高压直喷系统高压油泵的损耗,同时经过优化的进气高滚流技术可以有效提高混合效率,也令发动机能更从容地同时兼容超高压缩比与低标号汽油,进一步降低用车成本;

5.分体式冷却技术。应用了电子水泵与电子双节温器,实现了缸盖与缸体的分体式冷却,结合集成式双流道缸盖,对于长时间处于停机状态的混动发动机能更快进入工作温度相当有利;

6.为了追求极致的热效率,发动机采用了低粘度机油、低张力活塞环、DLC涂层活塞裙、电控2级可变排量机油泵等手段实现降摩,并采用了无轮系的全电子化设计。

多种手段的结合最终使1.5L发动机在81kW的最大功率与135N·m峰值扭矩的动力输下实现了难以置信的最高43.04%热效率,并能在1400rpm~3300rpm之间,以及85N·m~135N·m之间,约覆盖15~40kW输出功率的发动机线工况落点密集区域内,均实现超过40%的热效率。

骁云-插混专用1.5Ti涡轮增压发动机

骁云1.5Ti直列四缸缸内直喷发动机是为了让DM-i技术能覆盖C级车而研发,采用了更适用于涡轮增压的进气门早关的米勒循环,压缩比高达12.5,仍只需添加92号汽油,应用了可变截面涡轮增压器和智能热管理技术。可变截面涡轮增压器可在更宽的转速范围内提供增压,并能更好地兼顾低转速的增压效果以及高转速的排气能力。

如果单看动力输出水平,1.5Ti发动机峰值功率102kW和峰值扭矩231N·m的帐面数据并不出彩。但它的目的同样是追求高热效率,最终达成的40%超高热效率同样令人瞠目咋舌。对于一台动力更强,压缩比更低的涡轮增压发动机来说热效率已经是高得可怕的水平。

EHS电混系统

EHS电混系统是DM-i平台的核心,将推出EHS 132、EHS 145与EHS 160三款不同功率的型号,分别对应132kW、145kW和160kW的峰值功率,并分别对应316N·m与325N·m的峰值扭矩,其中EHS 132和EHS 145与骁云1.5L发动机搭配,EHS 160与骁云1.5Ti发动机搭配,适配A级至D级全部车型。

DM-i传承了比亚迪第一代DM技术串并联双电机与单档直驱的设计理念,并以电驱动为中心进行了重新设计及全面优化,应用了基于比亚迪自主IGBT 4.0技术的双电控的集成化设计,相比DM1电混系统体积减小了30%,重量降低了30%。其电控的综合效率高达98.5%,电控效率超过90%的高效区占比高达93%,极大降低了电控损耗,提升了效率。

EHS系统的双电机为并列式设计,发电机直连发动机,通过离合器和减速器与减速齿轮相连,驱动电机则直接通过减速齿轮与减速器相连。

双电机均为应用了比亚迪最新扁线成型绕组技术的高转速电机,最高转速可达1600rpm,槽满率可达70%以上,散热性能更好,质量功率密度达到5.8kW/kg,升功率密度提升至44.3kW/L。

此外直喷式转子油冷技术的应用,也使电机能在满负荷工况下的稳定工作时间更长。

多种新技术的应用使EHS电机的最高效率达到97.5%,90%以上的高效区占比高达90.3%,95%以上的高效区也有近6成的占比。

DM-i超级混动专用功率型刀片电池

比亚迪在一节刀片电池内串联了6节软包卷绕式电芯,单节20V的高电压设计保证了低容量的混动电池包有足够电压以保证驱动效率。采用卷芯软铝包装+刀片硬铝外壳的二次封装大大提升了安全性。

DM-i超级混动专用功率型刀片电池提供了8.3kWh到21.5kWh的电池包电量,覆盖了不同种类车型50~120km的纯电续航里程。具体产品层面,秦PLUS DM-i已上市55km与120km纯电结航的车型,宋PLUS DM-i则已上市51km与110km版本。

Dm-i专用功率型刀片电池为全球首款搭载脉冲自加热技术的动力电池。电池控制器控制电池在短时间大功率充放电,使电池内部发热达到自加热的目的。相比传统先加热冷却液再加热电池包的方式,脉冲自加热效率提升10%以上,安全性高且加热均匀性好。

为了对动力电池进行更高效的散热,DM-i系统采用了全球领先的冷媒直冷技术,冷媒直接流经电池包上层的冷却板,冷却板直接对电芯进行冷却,相比传统的水冷系统,换热能力和换热效率都更高。

细心的朋友应该已看到冷媒直冷管道上方的12V小电池。从14年的第一代秦开始,比亚迪就在新能源车上全面使用全球唯一实现彻底无铅化的12V磷酸铁锂电池,拥有独立的BMS电池管理系统,实现了智能的充放电控制,相比铅酸电池系统综合效率提升了13%。

DM-i的工作模式

DM-i系统能于EV纯电模式、减速制动工况的能量回收模式、城市亏电工况的HEV串联(增程)模式、高速巡航工况的发动机直驱模式和高负载工况HEV并联模式之间智能切换。

熟悉油电混合技术原理的朋友对于这些工况都很好理解,而对于插电式混合动力车,动力电池完全亏电下的工况更能体现混动系统的效率。在亏电城市工况下,DM-i能以仅18%的串联工况+1%的并联工况下产生的电量就足以令车辆在剩余的81%工况下实现纯电行驶。同时因为串联工况下车辆仅以电动机驱动车辆,所以车辆纯电机驱动的占比达到了99%,整体驾乘体验更接近纯电车型。

而在NEDC含有长距离的高速行驶工况,发动机并联的工况由亏电城市工况的1%大幅增加至12%,这也解释了媒体实测油耗比NEDC油耗还低的现象。

DM-i超级混动能达至极致的燃油经济性,其中很重要的一点在于于其大容量、大功率的动力电池。传统油电混合动力电池容量在1kWh左右,如SOC调整范围在50%左右,能由系统调动的电量实际只有约0.5kWh;而最小电池包容量为8.3kWh的DM-i系统,SOC智能调节范围在20%~70%,相当拥有至少4kWh的可调度电量,发动机启动一次发更多的电,让车辆可以在更长时间纯电行驶,减少了频繁启停发动机以及发动机在效率低下的暖机过程中的能量损耗,还能有效优化排放。

高效的EHS系统使DM-i车型不需以牺牲动力性能来取得极致的燃油经济性,搭载1.5L骁云发动机+EHS 145系统的秦PLUS DM-i能实现7.3秒的百公里加速,拥有相同动力系统的宋PLUS DM-i则能跑出7.9秒的成绩。

DM-p平台

如果说DM-i平台传承第一代DM技术追求极致的效率,仍未上市的DM-p平台则继承了DM 3.0技术的三擎四驱动力架构,更注重动力性能。通过全面的细节优化,DM-p平台在动力性、平顺性、经济性及NVH方面都有所提升。

与DM-i系统最明显的不同之处在于,DM-p系统加入了功率高达25kW、扭矩高达60N·m的高压BSG电机,可以看作是DM-p系统核心的黑科技。

配合传统P4或P3+P4位置的三合一电驱模块,能实现P0+P4的双擎四驱或P0+P3+P4三擎四驱的动力架构。

以三擎四驱为例,在HEV并联模式下,发动机+BSG电机(P0)+变速箱后电机(P3)+后桥电驱模块(P4)一起驱动车辆,使基于DM-p平台的车型拥有4.3秒的百公里加速性能。

Overall

在今年上海车展的比亚迪展位,我深深地感到自主品牌在技术领域的强大与崛起,已大幅缩窄了与国际汽车巨头之间的差距。

单从车展展出的技术平台,比亚迪已成为了国内甚至全球都为数不多在汽油机、插电式油电混合动力及纯电动车多个领域拥有领先核心技术,并能实现核心部件自研自产的车企,如全新DM-i超级混动架构就做到了动力系统及控制系统100%自主研发。有了这些非比寻常的底气,接下来“技术狂魔”必将好戏连连,我们拭目以待。

————The End————