一文让你秒懂“点阵激光”!

前言:非剥脱点阵激光技术最早在2003年用于临床,是一种具有更高效率、更低风险的皮肤更换重建技术。区别于传统化学、激光换肤技术,点阵激光只损伤一小部分的皮肤而保留大部分皮肤不受损伤,这些未受损的皮肤组织仍保持修复能力,可以在短时间内完成皮肤的修复。

1

点阵激光

FP, Fractional Photothermolysis

局灶性光热作用(Fractional Photothermolysis, FP)理论最早由哈佛大学威尔曼实验室激光理论基础奠基人Dr. Rox Anderson提出,随后他带领团队根据此理论研发的全球首台非剥脱性点阵激光Fraxel SR(美国Reliant公司)。Fractional Photothermolysis原意是“局灶性光热分解”,初期港台临床医生尚未见过Fraxel设备及技术,通过2004年论文大意了解到是通过“部分的“分多次的”“碎片状的”等词汇将Fractional Photothermolysis技术称为局灶性光热分解作用,至今依有临床使用。现在临床更多将其称为点阵激光。

2007年后,多种具有不同波长的剥脱性和非剥脱点阵激光逐渐应用到临床,开启了点阵激光临床治疗研究与使用热潮,使用范围也从单纯嫩肤、除皱拓展到瘢痕、色素、血管瘤、经皮给药等多个领域,将激光物理能量应用与皮肤愈合机理联系在一起,为激光临床应用提供了崭新的领域。

点阵激光仅照射一小部分皮肤,在组织中产生微小的三维柱状热损伤区,称之“微小热损伤区”(MTZ, Microscopic Thermal Zone)。而周围的组织保持完好,通过周围活性细胞的迁移生长,实现快速修复。点阵激光主要以水为靶基,而非皮肤色素基团(如黑色素和血红蛋白),所以我们在分析点阵作用机制、穿透深度的时候,首先应当考虑水对该波段激光的吸收系数。

2

点阵激光分类

“

· 非剥脱性点阵激光Non-Ablative Fractional Resurfacing

· 剥脱性点阵激光Ablative Fractional Resurfacing

不同波段的点阵激光会产生不同的组织反应。这其中非常重要的影响因素就是水对这些波段的吸收率差异。

根据不同激光波长的亲水性,可以将点阵激光分为两大类:非剥脱性点阵激光Non-Ablative Fractional Resurfacing 与 剥脱性点阵激光Ablative Fractional Resurfacing。

高水吸收率的波长激光成为剥脱性激光,包括铒钇铝石榴石激光(Er:YAG,2940nm),二氧化碳激光(CO2,10600nm);中度水吸收率的激光成为非剥脱性激光如而铒光纤激光1550nm,铥光纤激光1927nm,半导体激光1440nm,钕钇铝石榴石激光(ND:YAG,1064nm)。

如下图所示,可以看到吸收系数差异性非常大(纵轴单位刻度是10X差距,吸收系数单位为长度的倒数即1/cm)。

组织学研究发现,非剥脱性点阵激光可以使表皮和真皮柱状变性,破坏表皮和真皮间的连接,即在“微小热损伤区”内产生表皮下裂隙,同时角质层保持完整。(表皮下裂隙是非剥脱点阵的正常组织表现不能因为其存在而将非剥脱点阵命名为微剥脱点阵) 热损伤的组织会在24小时内被周围移行的角质形成细胞所代替。真皮层形成的微小表皮坏死区(MEND,Microscopic Epidermal Necrotic Tissue),是组织凝固性坏死区域,由移行的角质形成细胞清除并覆盖。

剥脱性点阵激光则是形成烧蚀的微小治疗腔隙,腔隙表面覆盖一层焦痂,腔隙深度和焦化内壁厚度因激光脉冲和波长而异。腔隙周围产生环形的胶原再生区。剥脱性点阵激光照射后的角质层是缺失的(如下图)。在接下来的48小时内,胶原再生区发生再上皮化。

总的来讲:剥脱性和非剥脱性点阵的组织学区别在于角质层的完整,真皮损伤区是变性还是气化空腔以及组织修复的机制。

3

点阵激光输出模式

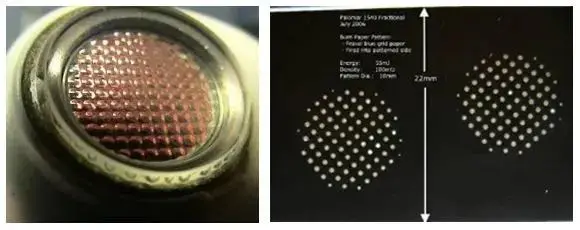

点阵激光在临床使用时,有在光路末端安装使用分光器或扫描器两种光照方式。前者将高功率原光束通过“筛状分光透镜”分割成许多细小光束同时照射在靶部位的皮肤上,同时产生多个微损伤灶,这种像素激光(像束激光)和点阵激光的发射结果看似一样,其实在发射原理上是完全不一样的,方式缺点在于短时间内热量同一时间作用到皮肤上,且分光透镜非理想凸透镜,光斑容易产生折射和衍射而导致聚焦性差。

后者使用扫描振镜,将聚焦后的一路微细激光束, 按一定方式或图形(有序或无序),逐点照射在靶部位的皮肤上,最终形成多个微损伤灶。

而第一个在医学领域运用的点阵激光,也是被研究最透彻的1550nm非剥脱点阵激光仪(Fraxel),则采用无序扫描模式和智能追光系统(Intelligent Optical Tracking System ,IOTS)。无序发射方式与盖章式和顺序式相比,使得激光束的热量是分次到达皮肤的,给了皮肤一个承受热量的缓冲期,热损伤小、副作用轻、体验感更佳。同时智能追光该系统能检测治疗区域,监测激光扫描速率,确保产生微小热损伤区的数量和间距恒定。

4

点阵激光作用机制专业术语

“

MTZ (Microscopic Thermal Zones/ Microscopic Treatment Zone)微热损伤区/微治疗区

点阵激光作用于皮肤后,会产生很多大小一致、排列均匀的微型热损伤区域或叫微热损伤区(MTZ),呈柱状三维立体结构,而周围的皮肤组织保持完好,在损伤修复的过程中充当活性细胞的储库,并在治疗后迅速迁移至MTZ完成表皮再生的过程,由于损伤灶比较微小,创面修复的炎症反应轻,从而在很大程度上缩短愈合时间并降低治疗后并发症的发生率。[3]

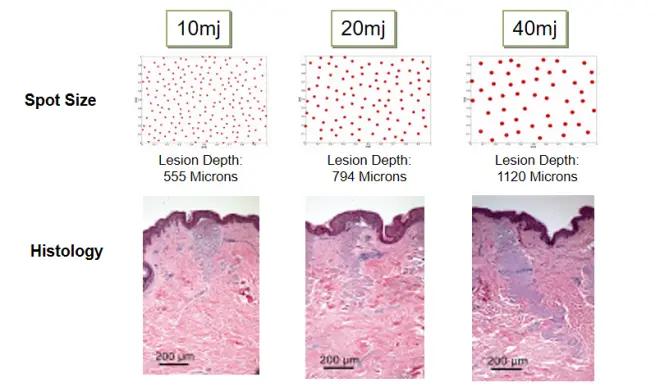

MTZ直径、深度取决于激光的波长及每个点阵光束(光点)的能量大小。对于同波长激光而言,相同直径的光点能量越高,其产生的MTZ直径越大,深度越深[1]。通常点阵激光的MTZ直径小于400um,最大深度1359um(Solta :Fraxel Dual),宽度深度比平均值为5.2±0.6。

“

MENDs (Microscopic Epidermal Necrotic Debris) 微小表皮坏死碎片

2006年,Laubach等研究非剥脱性点阵激光使用后的皮肤病理变化时发现[7]:

治疗后1H

即可观察到深达真皮的微损伤灶,其表皮角质层完整,但表皮下层却可出现组织分离与裂隙。

24H内

热损伤的组织被周围移行的角质形成细胞所代替,可在基底膜裂隙和真皮均质化区域上方形成微小表皮坏死碎屑(microepidermal necrotic de bris,MEND),是纽扣样的组织坏死区域。

3天后

MENDs就已经穿过表皮层移动到角质层下方,并开启自然脱落的过程。

5天后

MENDs出现在角质层内,表皮下裂隙消失。

7天后

7天后,MENDs在真皮内或已经脱落,微损伤灶周围组织Ⅲ型胶原表达增加,表皮外观健康,表皮厚度正常至轻度增厚,表皮突形态正常,无角化不良或裂隙。

这个过程也被称作微小表皮坏死碎屑“转运”,所谓“转运”就是借由角质细胞移行与快速排挤将坏死碎屑(包含黑色素,弹力纤维和其他真皮成分)被清除出皮肤 。治疗后3个月,真皮浅层内黏蛋白含量增加,新生胶原致表皮突结构加强,皮肤质地获得改善。

5

临床常用专业术语及临床意义

“

Spot Size 光点大小

点阵激光的微光束直径通常位于100μm~500μm,按设计图形与一定密度的微光束光点,构成点阵激光的光斑。激光微光束的直径大小主要影响微治疗区的愈合状况,直径过大,创伤愈合炎症反应加重,愈合期延长,瘢痕愈合 几率增大;直径过小,治疗面积小,组织创伤与刺激不足,不能产生治疗效果。

针对某一波长激光, 在输出功率一定条件下,由于单位时间的组织气化量相对固定,因此微光束直径的大小与组织穿透深度存在一定变量关系,临床研究表明最佳微光束直径可使激光穿透深度更深。

由于激光波长较多,激光输出模式不尽相同,组织效应特点也比较复杂,操作医生如何掌握最佳微光束直径目前还需要诸多临床实践与经验,但目前Fraxel激光器可在不同设置的能量下通过内部自动调节至最佳微光束直径大小,大幅度降低操作的难度同时实现最佳的疗效。

“

Pulse Energy 脉冲能量

脉冲能量指的是单个脉冲携带的激光能量,单位为焦耳(J)。脉冲激光能量输出的大小反映了激光器治疗的能力。

但临床实际使用时,部分激光设备能量密度比能量更参考意义。能量密度是指单位面积上的光能量,常用“J/cm2”表示。在Fraxel DUAL中,光点大小是根据能量大小进行自动调整至最佳直径大小,所以Fraxel 脉冲能量的大小与MTZ的宽度和深度成正比,随着能量的增加,MTZ的宽度和深度也随之增加,反之亦然。(如下图)

MTZ宽度和深度的变化

“

% Coverage 治疗覆盖率

我们不同设备间甚至同一台设备中,每个MTZ的大小和数量都是不一样的,导致我们无法通过光斑形状和点密度或者光点与光点之间的距离等进行参数的统一。因此我们需要更为统一的标准进行评估皮肤损伤密度,目前我们使用治疗损伤的面积百分比作为密度单位更为统一和精准。

覆盖率是指治疗损伤的面积占治疗区域面积的百分比,覆盖率=治疗总点密度x点面积/治疗区域面积(%)。

治疗覆盖率等于治疗强度水平(Treatment Level),治疗强度水平越高,其副作用(如水肿和红斑)的强度和修复期也会增加,通常在III,IV型皮肤其覆盖率一般不超过20%,从而才能保证表皮再生在24~48小时内即可完成。相关实验表明,在使用点阵激光治疗痤疮疤痕、毛孔粗大问题时,高能量、低密度较低能量、高密度的参数设置方法治疗效果更好[6]。

综上所述,传统激光器在临床使用时,通常只考虑激光输出方式与组织吸收特点,治疗时形成的创伤面积与疾病的大小有关,对治疗后创伤的愈合结果相对考虑较少,通常局限在能否自身愈合,是否遗留瘢痕等。而点阵技术出现后,作为一种激光器的新的使用形式,无创或微创愈合成为其设计出发点,微光束的直径大小与被治疗组织的皮肤愈合机理有关,激光能量照射面积已不再拘泥于原始疾病的大小,激光治疗区域可以覆盖病变,但实际治疗面积却只占病变面积的百分之几,实现了激光物理性能与皮肤愈合机制的有机结合,为我们揭示的挑战不仅只是传统激光器的改进与创新,还包含对疾病状态下皮肤愈合机理研究的再深入等一系列问题,是激光临床应用历史上的又 一次进步。

注释:如果想了解更多光电美容设备的操作技巧及其治疗原理,欢迎点击下图《全联教育》进行了解。

参考文献 :

[1] Bedi, V. P., Chan, K. F., Sink, R. K., Hantash, B. M., Herron, G. S., Rahman, Z., … Zachary, C. B. (2007). The effects of pulse energy variations on the dimensions of microscopic thermal treatment zones in nonablative fractional resurfacing. Lasers in Surgery and Medicine, 39(2), 145–155. doi:10.1002/lsm.20406.[2] Davis EC, Callender VD. Postinflammatory hyperpigmentation: a review of the epidemiology, clinical features, and treatment options in skin of color. J Clin Aesthet Dermatol. 2010 Jul;3(7):20-31. PMID: 20725554; PMCID: PMC2921758.[3] Geronemus, R. G. (2006). Fractional photothermolysis: Current and future applications. Lasers in Surgery and Medicine, 38(3), 169–176. doi:10.1002/lsm.20310.[4] Graber EM, Tanzi EL, Alster TS. Side effects and complications of fractional laser photothermolysis: Experience with 961 treatments. Dermatol Surg 2008;34(3):301–305.[5] Huzaira M, Anderson RR, Sink K, Manstein D. Intradermal focusing of near-infrared optical pulses: A new approach for non-ablative laser therapy. Lasers Surg Med 2003; 15(Suppl):66.[6] Jung, J. Y., Lee, J. H., Ryu, D. J., Lee, S. J., Bang, D., & Cho, S. B. (2010). Lower-Fluence, Higher-Density versus Higher-Fluence, Lower-Density Treatment with a 10,600-nm CarbonDioxide Fractional Laser System: A Split-Face, Evaluator-Blinded Study. Dermatologic Surgery, 36(12), 2022–2029. doi:10.1111/j.1524-4725.2010.01803.x .[7] Laubach, H.-J., Tannous, Z., Anderson, R. R., & Manstein, D. (2006). Skin responses to fractional photothermolysis. Lasers in Surgery and Medicine, 38(2), 142–149. doi:10.1002/lsm.20254.[8]Manstein, D., Herron, G. S., Sink, R. K., Tanner, H., & Anderson, R. R. (2004). Fractional Photothermolysis: A New Concept for Cutaneous Remodeling Using Microscopic Patterns of Thermal Injury. Lasers in Surgery and Medicine, 34(5), 426–438. doi:10.1002/lsm.20048.[9]Savoy, S. A., & Pandya, A. G. (2014). Post-inflammatory Hyperpigmentation. Dermatology Atlas for Skin of Color, 21–25. doi:10.1007/978-3-642-54446-0_5.[10]项蕾红,周展超.皮肤美容激光治疗原理与技术[M].北京:人民卫生出版社,2014:26-28, 59-61.