土地兼并-中国古代王朝打不开的死结

土地是农业国家人民的生存命脉,这一点绝对毋容置疑。春秋战国以来,土地私有化的浪潮不可阻挡地到来了,诸国都不约而同地在努力适应这种历史浪潮。

“相地而衰征”是管仲提出的按照土地不同情况分等征收农业税的财政思想。这就在实质上上承认了土地私有,或者说淡化了公田私田的界线。这就极大地调动了农民生产的积极性,使得农业生产力水平迅速提升。战国时期,秦国将土地授予与军功爵制度结合起来。全体人员从此既是农民,也是战士,靠在战场上浴血奋战建立军功来向国家换取属于自己的土地是秦人改善自己地位和生活水平最重要的方式。这种制度,决定了秦国的战斗力远远超过六国。短短十年时间,秦国统一天下。

秦朝灭亡以后,汉朝统治者们深感长年战争对生产力和人口的剧烈破坏。按照史书中的一句话来说就是“天子不能具钧驷,将相或乘牛车,齐民无藏盖”。皇帝也不能找到四匹颜色相同的马来驾车,将军和丞相有的叶只能坐牛车,百姓家中没有一点储粮。为了迅速恢复生产力,汉帝国以法律的形式将土地授予了全体臣民。并承认了土地私有,允许土地买卖,这就是著名的“二年律令-户律”。授田制度施行大概四十年后,国家的人口和王朝初期相比增加了一倍。国家财富也大大积累,国家粮仓的存粮堆积如山,甚至只能存放在露天的谷仓中。

但是,和匈奴的战争迅速消耗了国家的财富,国家为了筹措对匈奴的战争经费,采取抑商和征收财产税的政策。这招致了帝国中绝大多数有产阶级的反对,并使得民间资本缺乏了投资环境,而资本的天性就是赚取利润。在这种情况下,资本的注意力就会向土地这种获利良好且稳定的商品倾斜。加之日益腐败的吏治,致使西汉中期发生了大规模的土地兼并现象……

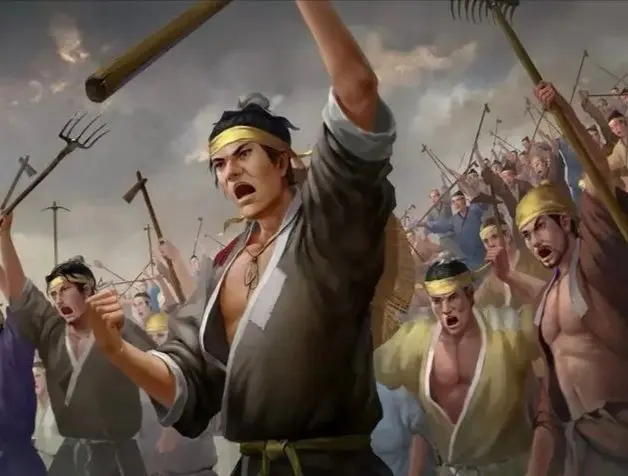

汉武帝时期的儒学大家董仲舒就曾在他的策论中指出“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”,富人的田地一望无际,而穷人连锥子大小的土地都没有。这种大规模的土地兼并现象,往往就是王朝统治危机的前奏曲。

古代王朝似乎陷入了某种死循环中。在中央集权的目的下,它需要建立官僚制度来管理国家,但又无法制止官僚结为利益集团夺取国家财富。施行抑商政策,又违反了人求利致富的本性;放开土地政策允许自由竞争,又会引发土地兼并……