你的觉察力在哪一层?正念训练的三个阶段

你好,我是暂停实验室正念训练的主创王偲偲。

如果你关注怎样提升专注力和工作效率,怎样更好地缓解压力和调节情绪,怎样提升生活质量和幸福感这些话题,可能已经在很多地方听到过「正念训练」这个方法了。

越来越多的科普作者,为寻找答案的人们热情地推荐正念训练。市面上带领人们练习正念的视频或者 APP,也层出不穷。

但遗憾的是,绝大多数对正念的介绍,要么在传播「放空大脑」的错误认识,要么仅止步于「专注呼吸」的入门技术。

所以,很多即使已经在练习正念的人们,也还不知道,正念练习的关键,既不是放松,也不是专注,而是锻炼一种非常重要的大脑底层能力——觉察力。

对

觉察力(awareness)

最简单通俗的解释,就是

知道自己和外部世界发生了什么

。但想要做到这一点,并不容易。

拥有更高觉察力的人,无论是顺境还是逆境,都可以对重要的信息有及时、清晰、全面的把握,并能创造性地解决当前的问题,或实现自己的目标。

我发现,很多小伙伴投入大量时间和金钱练习正念,但收效不大,很可能就是不知道正念到底在练什么,以及怎么才能有效地练习。

所以,我想用这篇文章告诉你,练习觉察力的必要性和觉察力的不同层次。以及这些层次,是如何在暂停实验室的正念练习体系中得以体现的,在第四部分你能找到适合不同阶段的练习建议。

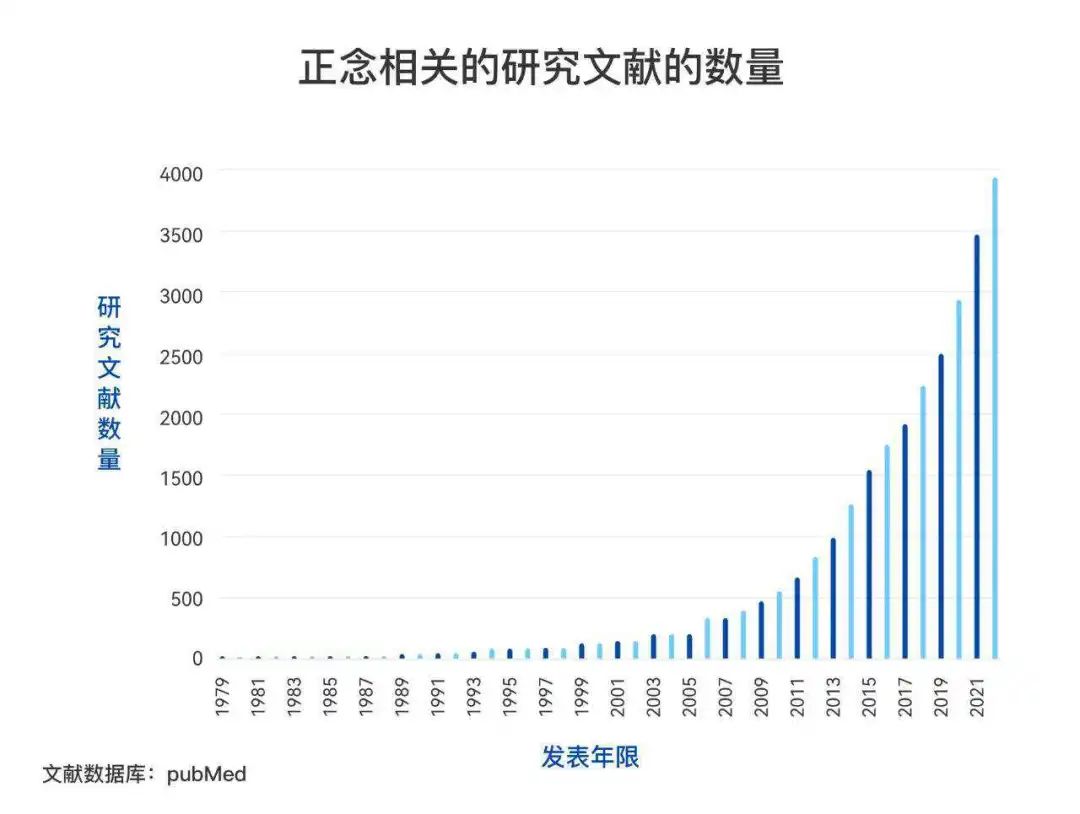

上世纪 70 年代,麻省大学医学院的卡巴金教授将正念训练带入心身医学领域,帮助遭遇慢性疾病的人们缓解压力与疼痛,并收到了明显的效果。 此后,心理学家们陆续发现,正念训练几乎在身心健康的各个领域,都能发挥显著效果[1-10] 。 包括心理障碍人群的治疗,例如抑郁、焦虑、强迫、多动、成瘾、失眠等问题; 也包括慢性疾病的辅助治疗,例如慢性疼痛、癌症、关节炎、高血压; 还包括一般人群的心理健康提升,例如改善人际关系、提升注意力、记忆力、创造力、领导力、幸福感等方面的应用。 正念就像是穿越各种生活困境的「万能答案」。并且这些效果,从神经科学到临床心理研究,都获得了广泛而坚实的证据支持。

为什么正念训练这么神奇呢?心理学家们也对这个问题充满了兴趣。经过 40 多年的持续研究,心理学界逐渐形成了一个共识: 正念训练有如此广泛的效用,是因为它提升了练习者的

觉察力——清晰地知道自己和外部世界发生了什么的能力

[11] 。 你可能觉得这是一件非常容易的事情。

然而事实上,大部分人可能都不切实际地过度高估了自己的觉察力水平。

当接到一个紧急且重要的任务时,你能不被头脑中的各种担心影响,专注于完成任务的行动上吗?

当工作需要其他同事配合,但你们各自的目标发生冲突时,你能不被烦躁、愤怒或委屈的情绪控制,找到平衡双方需求的方法吗?

当你在工作中出现失误,收到领导或同事的批评时,你能不陷入自我否定的泥潭,冷静地寻找改进工作方式的办法吗?

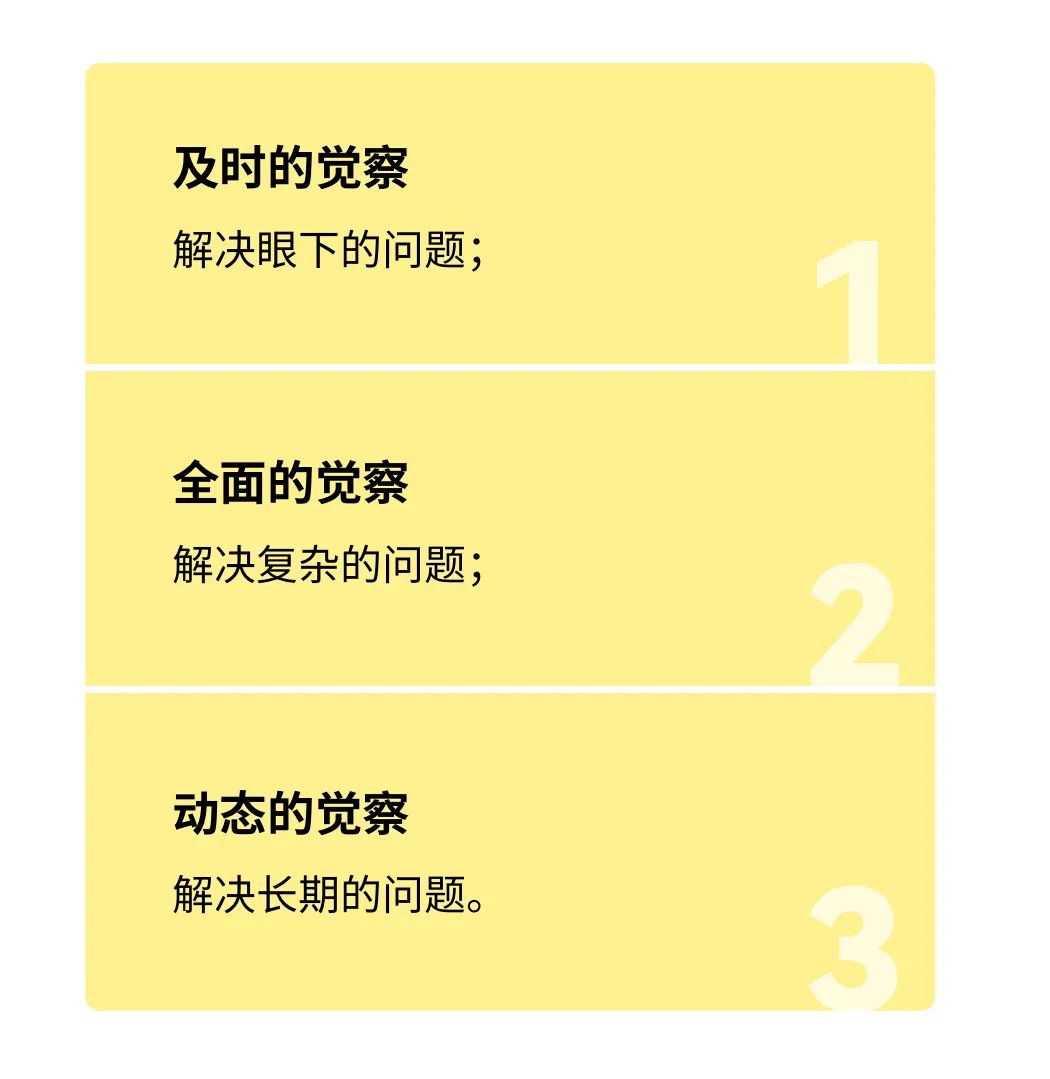

每一个来到暂停实验室的人,都期待在有关生活和自己的问题上,找到解决之道。 在上面三个问题中,就包含了觉察力的三个层次:

接下来,我也会从这三个层次,帮你具体了解,觉察力是如何帮你解决问题的。

在每天的生活中,可能会发生这些事:

当我们本来计划专心听讲或者做手头的工作时,不知道从什么时候自己开始走神,陷入对过去的回忆、对未来的担忧、或者一些不着边际的幻想中。当回过神来的时候,发现已经浪费了很多时间;

当我们准备挑战一个很有压力的任务时,就会控制不住地担心失败,想象最坏的结果发生时的场景,然后越想越焦虑。最后只能通过玩手机逃避焦虑,迟迟没有勇气开启真正的行动;

当我们不小心搞砸了一件事,或者感觉自己给别人带来了麻烦时,可能陷入到自我批评的想法中,还想起了很多过去做的不好的事情,然后让自己变得越来越低落,甚至陷入抑郁状态。

这些带来烦恼的场景,其实都有一个共同点,那就是:我们的注意力过度沉浸在回忆、担心、幻想、猜测等等各种头脑的想法中了。

我们沉浸在想法中的时间越长,离当下发生的事实就越远。

结果就是,要么浪费了很多宝贵时间,没有精力去做重要的事;

要么就是越想越害怕,越想越难过,让自己更久地待在痛苦里,没有力气去做重要的事。

这就好像,驾驶汽车去目的的过程中,注意力偏离了导航路线,离终点越来越远。

在这个时候,改变现状的关键操作,就是及时发现这一点,调整行驶方向,把注意力重新投入到原有的路线上。

这就是觉察力的基础功能,也是基础正念练习最重要的目标:

在一次次感受呼吸和身体的过程中,更快地意识到想法的出现,并有意识地让注意力投入到当下重要的事情上来。

随着练习经验积累,你就可以逐渐做到:

如果走神了,可以很快拉回来;

如果沉浸在想法中,可以很快回到事情上;

如果做了无关事情,可以及时停下来。

第一个层次的问题,也是正念起效最快的场景。因为调整的对象比较简单:只要我们及时调整自己的注意力,就能把握事情的发展方向。

然而生活中很多让我们感到头疼的问题,比这些情况要复杂得多。因为涉及到的不只是

自己

,还要包括我们所处的复杂

环境

,以及

我们和环境的关系。

例如职场,就是这样的复杂处境:

我们的工作中,经常面临不确定性。例如,接到紧急的需求或任务,或是需要随时应对突发的事件。久而久之,我们发现下班或者周末也不能安心地享受闲暇时光,因为总是担心会有临时事件发生。长期处于担心中,压力就会逐渐累积;

我们的工作中,经常需要协调多方合作。或许是公司内部的各个部门,或许是公司外部的甲方、乙方等。各方可能有不同的立场、诉求、工作节奏……每当想到协调各方的事情时,都会感到千头万绪,脑子一团乱好像怎么也理不清楚。渐渐地,就发现一想到工作就感到烦躁易怒;

我们的工作中,经常发生个人意愿和别人需求冲突的时刻。例如,可能有些小伙伴很希望能勇敢地拒绝超出自己职责范围的事情,但总是担心这样做,会在别人的眼里变成一个不可爱的人而被集体抛弃。因此总是难以说「不」,使得别人总是突破自己的边界,并且越来越变本加厉,而自己只能默默地承受委屈和疲惫。

这时候,即使我们知道要去专注投入行动,但依然很难回答这个问题:什么行动最合适?

是与领导或同事沟通,看看是否能减少临时事件的频率或协调工作的边界?还是提升自己快速调整状态的能力?又或者是考虑换一个更稳定的工作环境?

在需要协调多方合作的工作中,怎样的流程是更高效的?哪些环节是能做到可控的?哪个方面对事情能否顺利推进的影响更大,更值得关注?

在与别人的合作或交往过程中,什么情况下可以坦然说「不」?,什么情况下对方确实需要自己的帮助?如果决定提供帮助,怎样的形式或卷入程度,是对双方都最合适的?

你可能已经发现,解决这些问题,本质上就是一个做选择的过程。

一个明智的选择,是建立在更全面、更完整的信息之上:

当我们心情平静的时候,可能还会努力收集信息,理性判断。但当我们忙了,着急了,压力情绪升起了,我们做决策的能力,就会受到影响。

例如,只看到一部分信息,或者过度关注负面信息,或者用主观感受代替客观事实。

或者,过度放大别人负面反馈的后果,觉得「要完了」,却忽视自己已经做得不错的部分。

这就好像,在我们最需要打开视野看清现状时,大脑反而给自己戴上了一个有色滤镜。透过滤镜的观察,不但会过滤掉一些信息,最后看到的内容也会有所偏差。

这时我们做出的选择,很可能是不合适的,例如:

会觉得环境无法改变,放弃了改变的希望;

会找错了切入点,或者无法看清解决问题的重点,结果费时费力还没有效果;

如果你在压力下,总是出现这样的反应,先别着急自责。因为研究发现,这就是大脑的本能反应,未经刻意训练时,大多数人在压力下都是这样的。

我们需要升级自己的觉察力,才会减少压力对我们判断决策能力的负性影响。

这是更进阶的正念训练,想要达成的目标:

摘下压力下的滤镜,全面地觉察自己,觉察环境,觉察自己和环境的关系。

只有看得更全,看得更真,才能做出明智的决策,创造性地解决问题。

这也是正念练习在硅谷创业圈流行的原因。长期练习正念,可以有效提升创造力和领导力,缓解职业倦怠,降低压力水平[12-14] 。

收集全面信息,做出明智选择,并不是解决问题的终点,而只是完成了解决复杂问题的 50% 进程。

因为当我们解决复杂问题时,就是在调整一个会动态变化的系统。这个系统的各个要素,都会因为上一步的行动,发生动态的变化,产生一个新的状态。

例如,当我们第一次勇敢地说「不」,想要与他人建立一种新的合作方式时,我们并不能完全预测,对方第一次听到拒绝时,会做出怎样的反应。我们也不知道,双方适应新方式,所需要的时间。

因此,我们还需要能够根据这一步行动结果,灵活地调整下一步行动的策略和节奏。

这样,我们才不会钻入牛角尖重复无效行动,或者因为初次尝试遇到阻碍,就放弃了改变。

而是可以实时了解环境的变化、动态调整下一步行动的策略,成为一个可以自我迭代的问题解决专家。

这就像我们开车去一个地方,虽然知道目的地和方向,但是依然无法完全准确地预测半路上会不会塞车。

如果我们给汽车装上一个导航系统,它就能实时监测当下的交通路况,并及时判断怎样调整,让自己总是行驶在当前情况下的最优路线上。

还有一些问题,之所以难以解决,是因为由来已久,根深蒂固。

可能是一种已经持续了很长时间的

「

抑郁状态

」

,可能是一个似乎完全控制了自己的

「

拖延习惯

」

,也可能是一种弥散在每个瞬间的

「

自卑信念

」

。

这些状态、行为、信念,在过去并非毫无用处,而是我们自我保护的本能反应。

抑郁让我们在受挫时节约精力,拖延让我们在困难中暂时逃避,自卑也曾鞭策自己努力前进。

但如果固守这些反应时间太久,保护反而慢慢变成了行动的束缚。

这就像我们在冬天为自己穿上了保暖外套,但是当外套穿在身上太久不脱时,我们会忘记了怎样把它脱下。即使春暖花开,我们也不得不穿着它。

慢慢地,我们会以为这个外套就是我们自己。

这种把状态、习惯、信念等同于自己的现象,在心理学中叫做

「认知融合」

[15] 。

有认知融合的人:

常常会说「我是个抑郁的人」,而不是说「我正在经历一些抑郁的症状」;

常常会说「我是个拖延的人」,而不是说「我正在用拖延的方式应对压力」;

常常会说「我是个自卑的人」,而不是说「我正在用自卑的想法鞭策自己行动」。

「认知融合」

会让我们误以为,自己就是问题的根源,从而下意识地认为,当前的问题非常难以改变。

这会让我们要么迟迟不敢迈出改变的第一步;要么直接放弃改变的愿望。

动态的觉察,就是破除「认知融合」的利器

[16-18]

。

动态地觉察,既包括有意识地

留意那些本来就存在于常态中在的变化。

比如,即使抑郁发作,我们的心情依然会像天气一样有晴雨变化;

即使习惯拖延,我们在喜欢的事情上依然行动力爆棚;

即使习惯了通过鞭策获得前进的动力,我们也会因为收到别人或自己的肯定而更愿意努力。

也包括带着好奇和勇气,

有意识地去尝试和创造新的变化

。

比如,放下抑郁的标签,在心情低落时,尝试做些让自己感到愉悦或有成就感的事情;

放下逃避的习惯,体验即使在压力面前,也可以做出不同选择的自由;

放下自卑的情结,慢慢熟悉通过肯定和鼓励激发内在力量的感觉。

动态的觉察,让我们在拥抱和创造变化的过程中,打破自我设限,解放深藏于每个人内心的生命力。

而训练我们拥有这种深度的觉察能力,才是正念练习起效原理中,最核心的「秘方」。

讲到这里,才是

「觉察力」

的全部内涵。如果把它总结成一段话,那就是:

「觉察力」不是针对某一个问题的具体解法,而是让我们能

清晰地看待问题,创造性地解决问题

的底层通用能力。

这既是为什么正念训练是应对各种困境的「万能答案」,也是暂停实验室各种 EBP 训练计划里,都有正念练习的原因。

有一个朋友告诉我,他知道了正念训练的真正目标后,非常想拥有这样的觉察力。

但同时也感觉,这个目标太难了。就仿佛看到了一座高山,能想象到登上山顶后的美妙体验,但却不知道还在山脚的自己,应该从哪里开始。

不知道看到这里的你,是否也有同感?

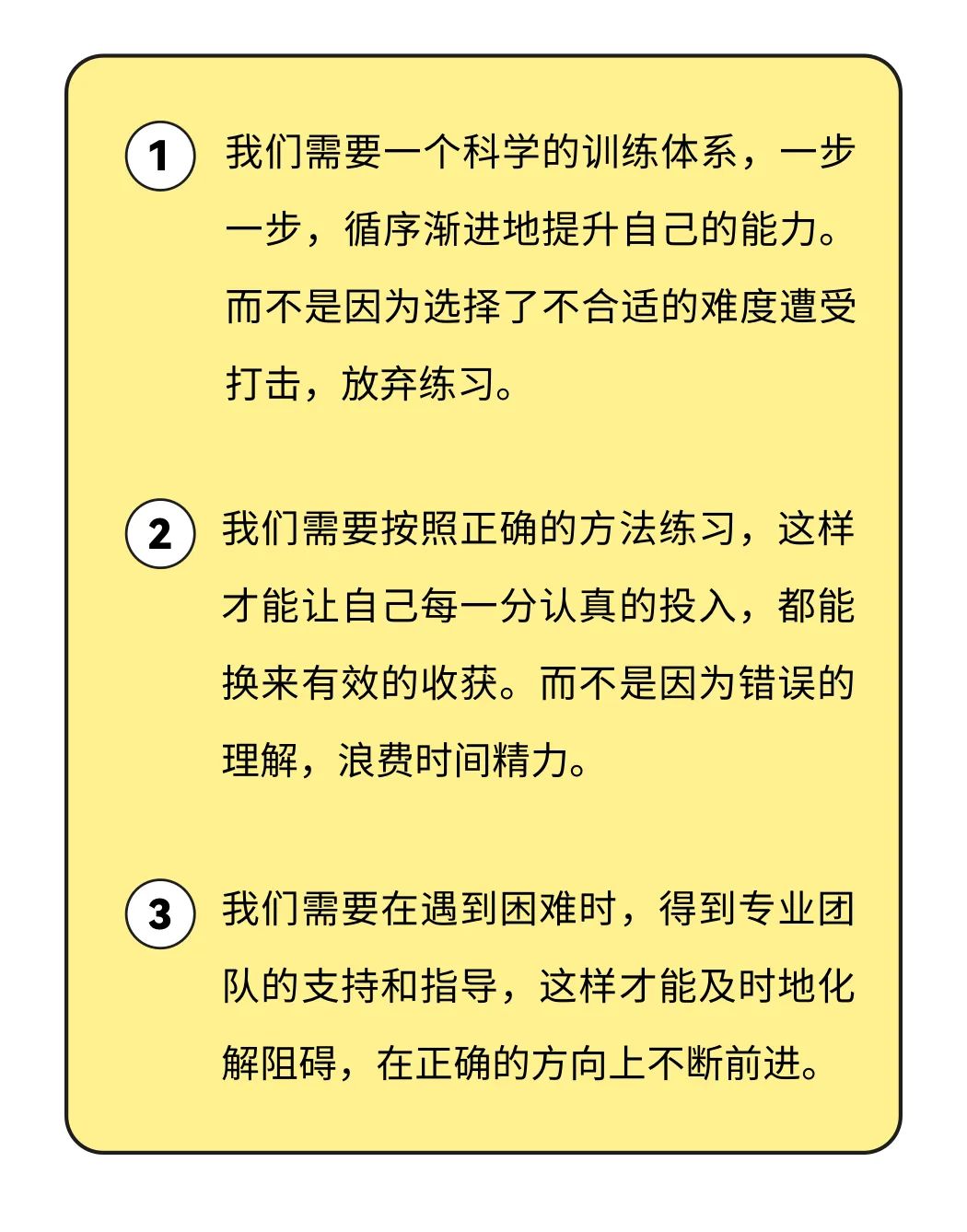

提升觉察力的过程,确实就像登山,这个比喻非常贴切。

登山时,我们需要选择一条安全可靠的路线,需要使用科学的方法锻炼肌肉力量、肌肉耐力、心肺耐力。

在登山的过程中,可能还会有各种不期而遇的状况,此时如果有经验丰富的同行者及时给予支持和引导,我们就可以跨越困难继续前进,最终登上山峰,将无限风光尽收眼底。

通过正念练习提升觉察力也一样。

难度设置合理,训练方法正确,有及时专业的支持,

这就是一个科学的训练体系应该具备的三要素。

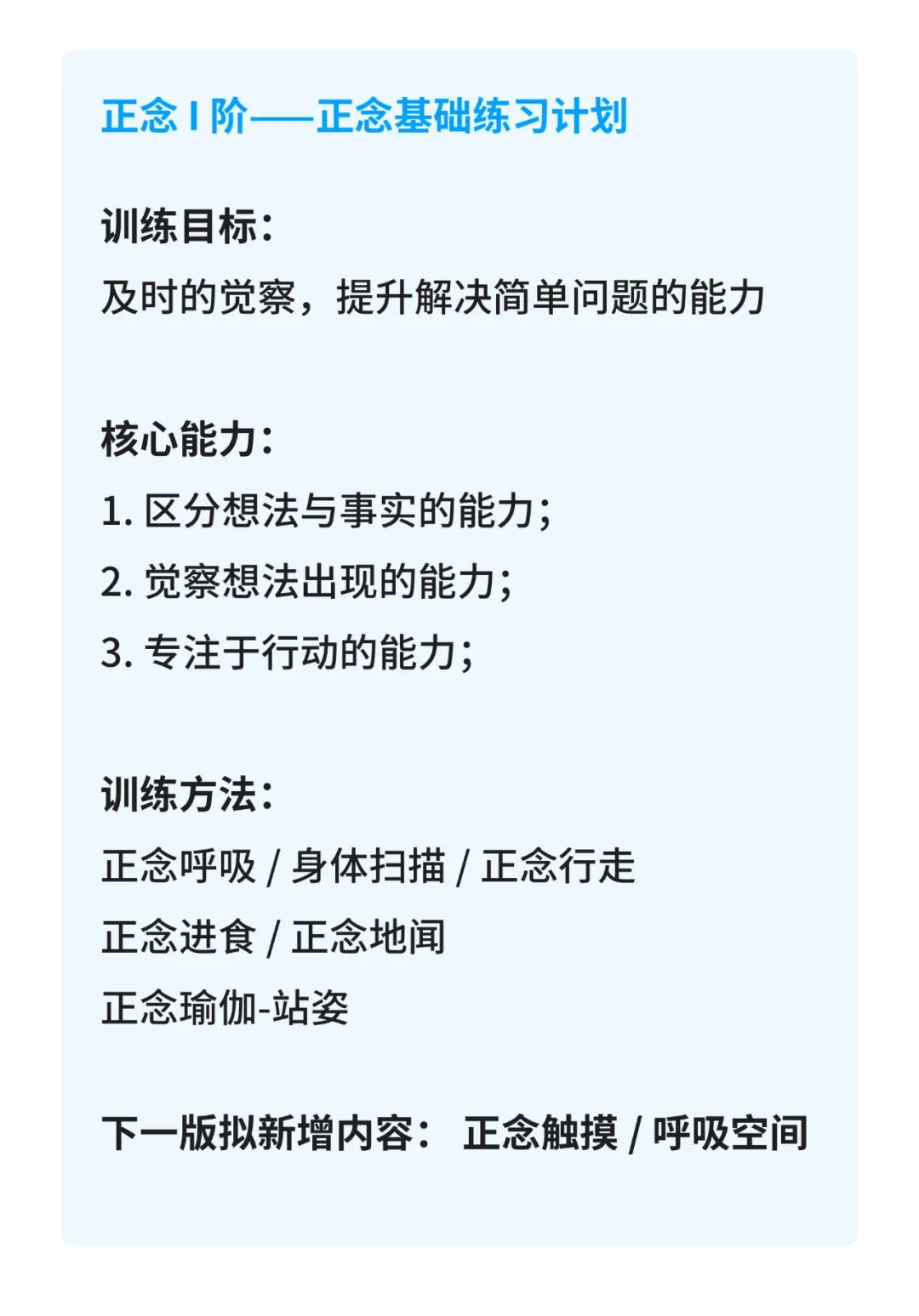

暂停实验室的

EBP 正念 3 阶训练

,就是这样一个科学的训练体系。它特别适合想要通过线上训练,经济高效地提升觉察力的小伙伴们。

这个由暂停实验室研究员团队们,原创研发而成的正念体系,为参与训练的小伙伴们带来了怎样的收获呢?

首先,练习计划的完成率非常高,远超其它线上训练产品。

正念基础、中阶和进阶的完整完成率,分别是 63%(新人)/ 69%(复训),78% 和 85%。

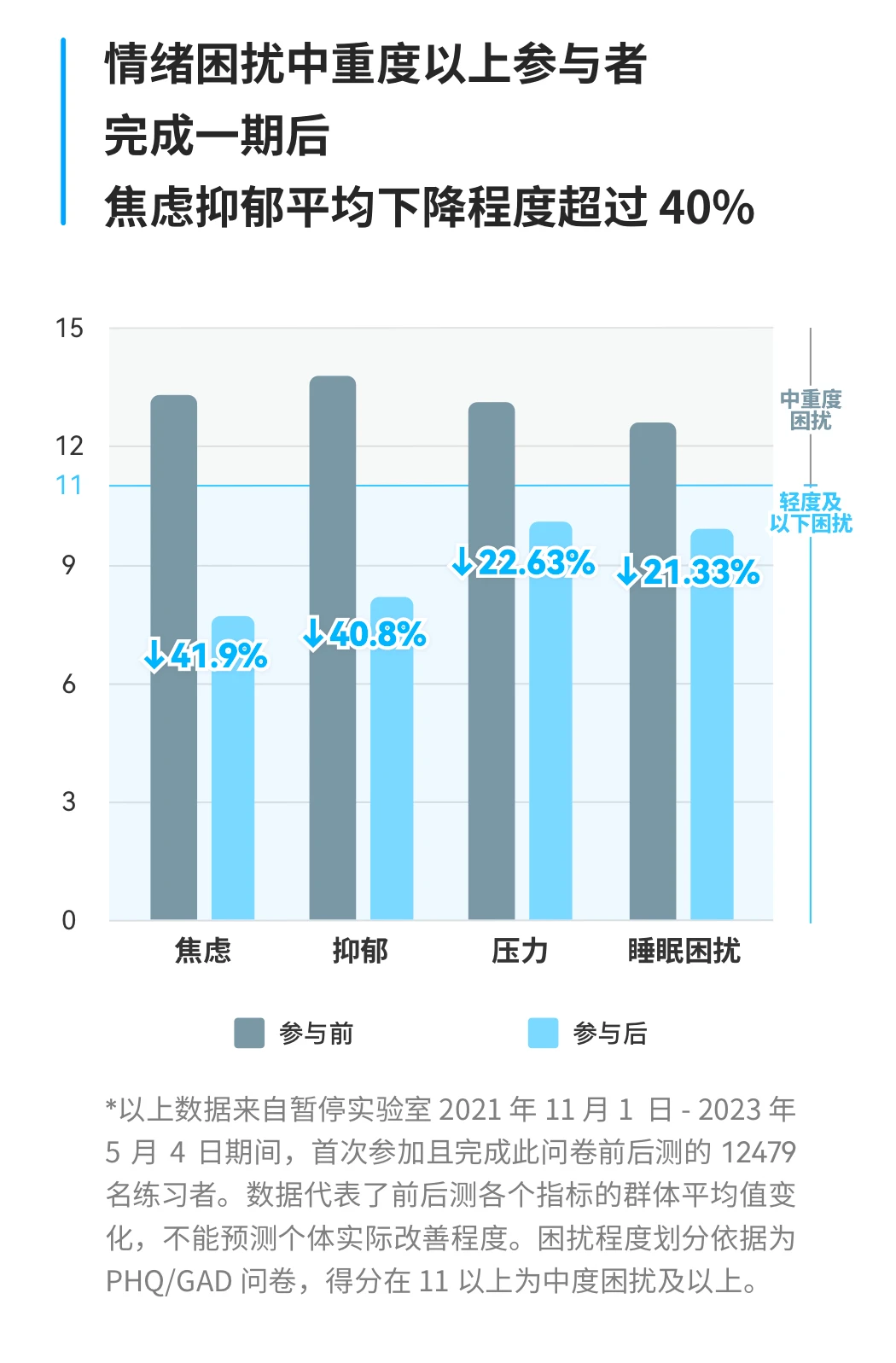

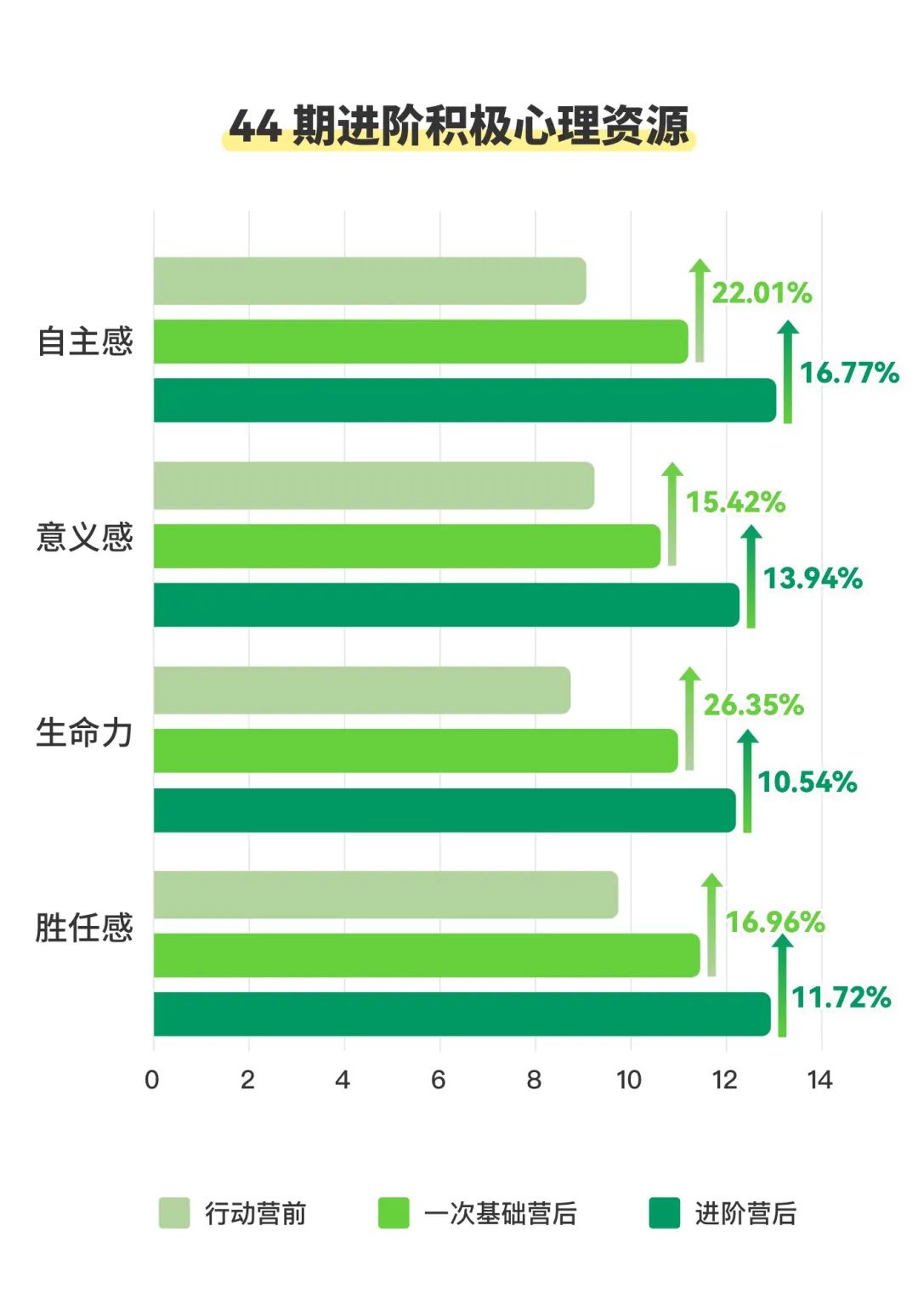

其次,练习改善效果显著。

和情绪日记搭配,经过一期训练,焦虑、抑郁等心理困扰的改善率就可以超过 40%,同时焦虑带来的各种躯体化反应和身体不适感、以及影响精力恢复的睡眠问题等,都得到了不同程度的显著改善。

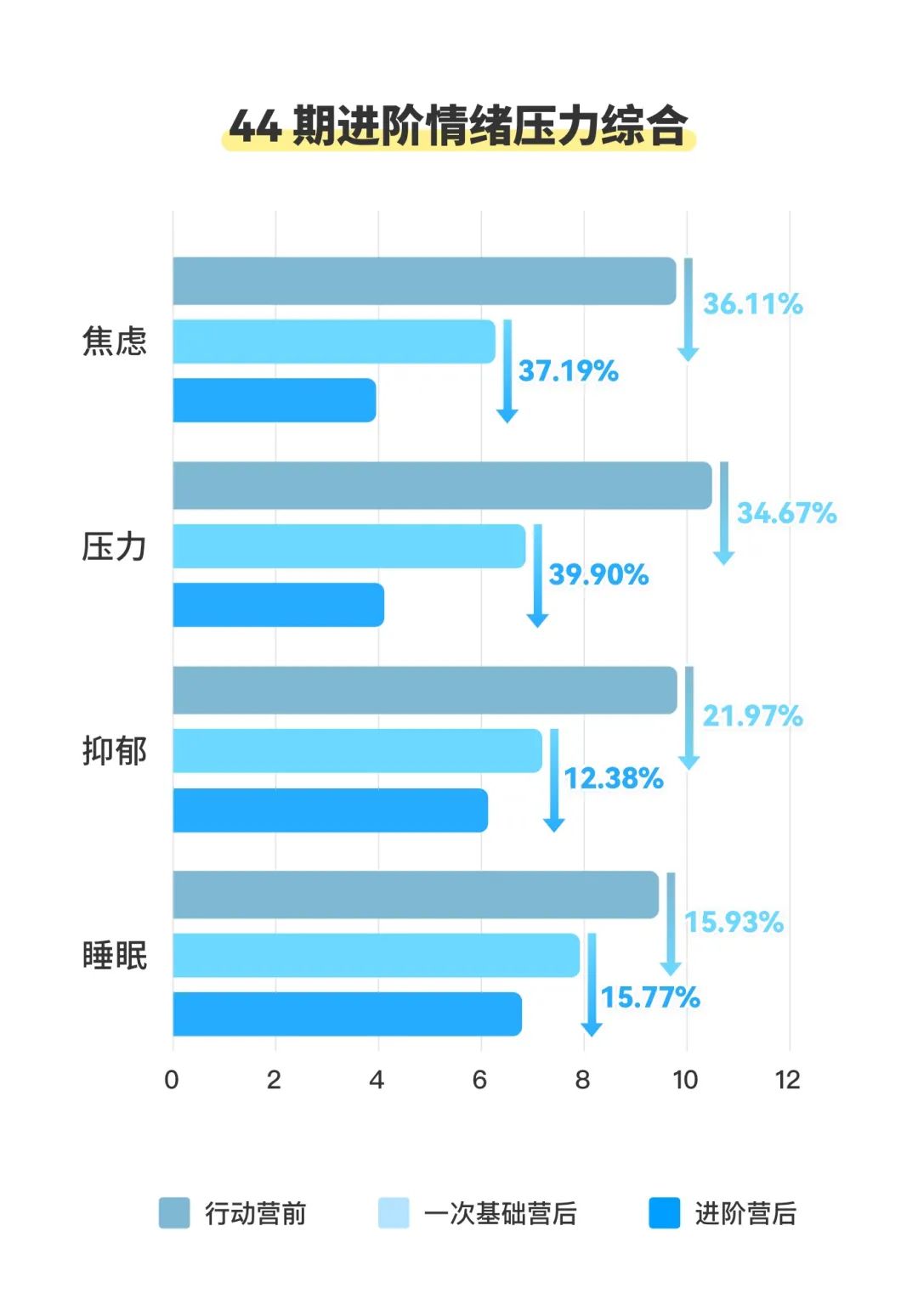

完成 I 阶训练后,如果继续进行至少 1 次第 III 阶训练,焦虑、抑郁等心理困扰效果依然会有大幅度的改善,生命力、胜任感等积极心理资源也会得到更多的提升。

以上数据来自暂停实验室 2023 年 11 月 6 日 - 2023 年 12 月 1 日期间,3206 名正念基础和 341 名正念进阶练习者练习前后的结果对比。

首先,4 年以来有超过 8 万的小伙伴们,带着各种问题和期待来到这里。我们为这些朋友们提供了持续的帮助,这些丰富宝贵的经验,让我们成为可能是最了解大家的专业团队。

我们知道 0 基础的朋友们,从哪个练习开始最合适,每一次练习多长时间既能保证效果,又不会让练习变成压力;

我们了解怎样的一个难度梯度的设置,最符合线上训练形式下的学习曲线,能帮大家高效提升各个层次的觉察力;

我们清楚不同练习阶段的朋友们,可能会遇到怎样的困难,怎样的支持可以帮助大家突破卡点,顺利跨过难关。

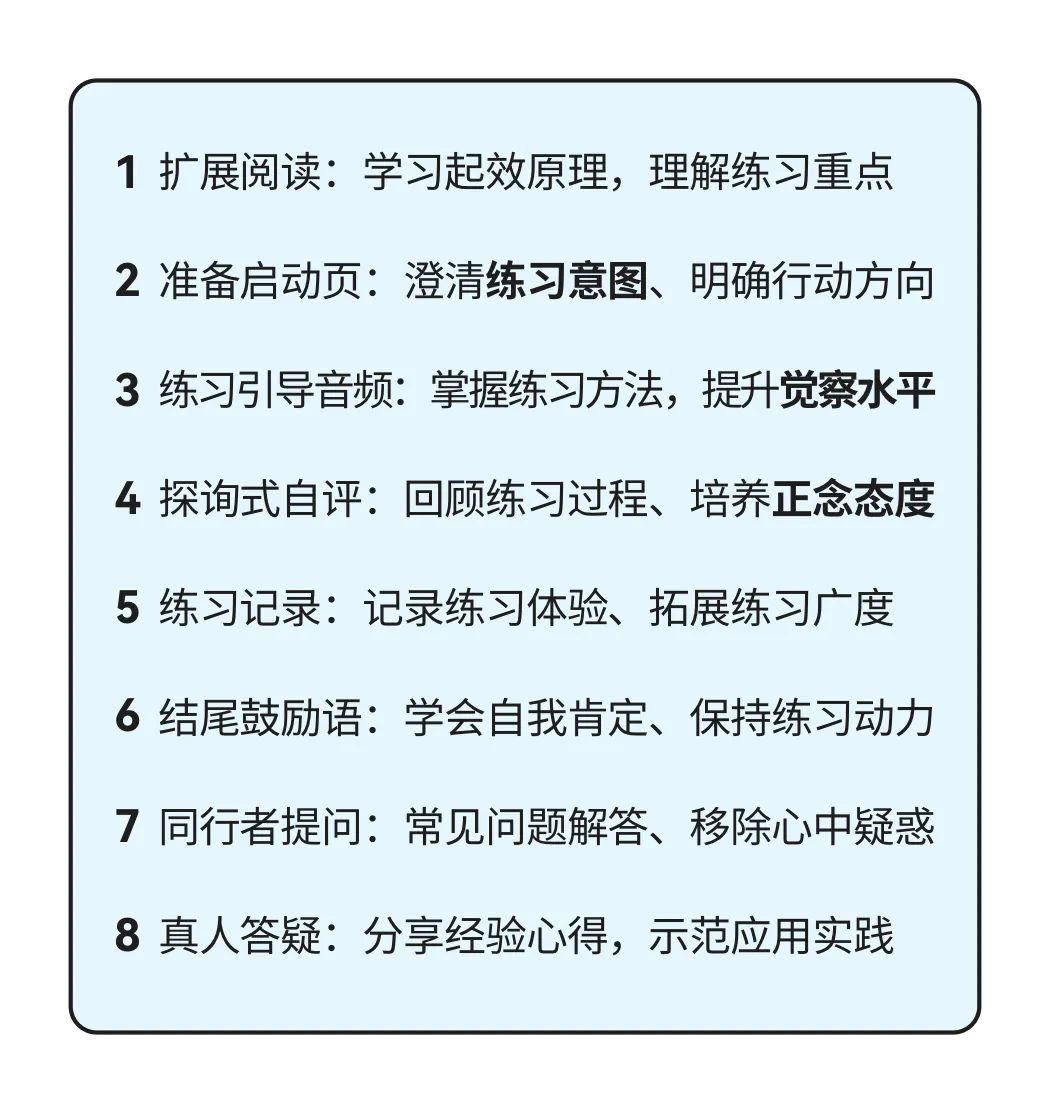

第二,我们的研究员团队都是专业硕博科班出身。我们将自己的专业知识,前沿的研究成果,以及不断积累的助人经验,凝结成了让练习真正发挥效果的成分,并将其融入到了每一天的练习中。

因此,你会看到暂停的正念训练不只是一个带领大家练习的引导音频,而是包括 8 个模块的完整训练方案。正是这样的设置才让大家理解了练习的科学原理,掌握正确的练习方法,确保投入的有效性。

/ 如果你是首次参与的新朋友 /

我会建议你从基础的正念 I 阶练起,选择由正念基础+情绪日记组合而成的,情绪 EBP 基础练习计划。

不仅因为这是最适合正念 0 基础的人,还因为这个练习计划也提供了有关正念改善情绪困扰,促进心理健康的原理。了解了这些知识,可以为后面的进阶训练打下扎实的基础。

情绪 EBP 基础并不是一个单纯的正念练习,还搭配了情绪日记,情绪日记包括了 CBT、积极思维等其他主流科学的心理学工具。

在获得正念基础技能的同时,也在锻炼怎么把觉察力和其它能力结合起来,实现 1+1 > 2 的效果。

搜索关注「暂停实验室」微信公众号,回复「小破站」,立减 50。

学生朋友可以在报名页面下滑找到学生优惠申请入口,提交资料通过审核后报名,立减 140(本硕博毕业一年内都算)。

给新朋友的长程组合练习计划:动力激活套餐,包含了正念 I 阶练习。

给新朋友的长程组合练习计划:长期焦虑应对套餐,包含了正念 I 阶和正念 II 阶。

搜索关注「暂停实验室」微信公众号,回复「动力激活」或「焦虑应对」,找到这两个套餐。

/ 如果你是继续参与练习的老朋友 /

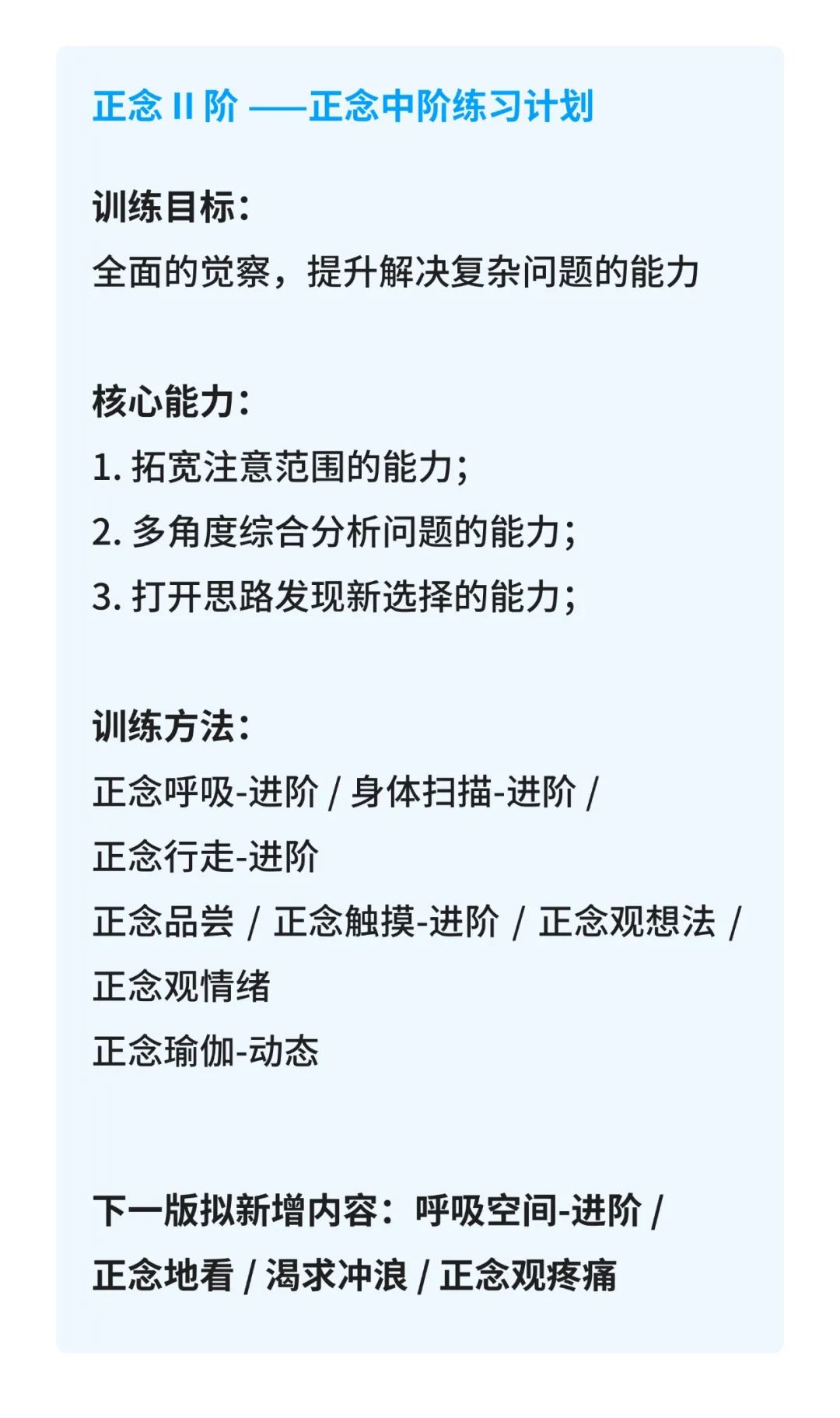

如果你已经有了 2 张正念基础证书,我会建议你升级到正念中阶;

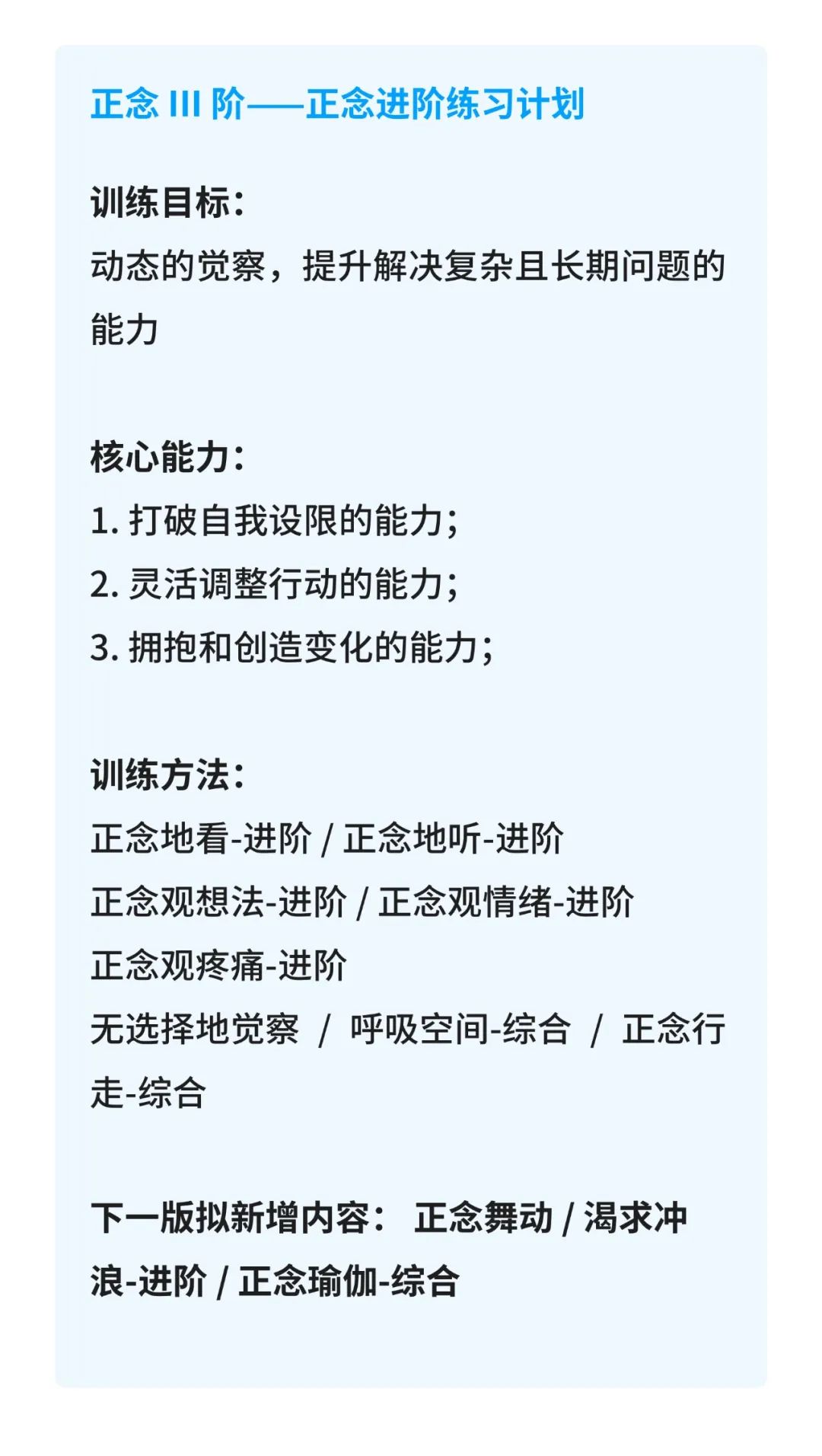

如果你已经有了两张正念中阶证书,我会建议你升级到正念进阶。

1 张睡眠/饮食EBP基础证书,因为也包含了基础正念练习,也和一张正念基础证书等效。

你不需要担心自己的基础不够扎实,也不需要等到一个「完全」准备好了的理想状态,才能来到更高阶的训练。

因为生活中的问题并不会按照「简单问题——复杂问题——复杂且长期的问题」这样的顺序依次出现,而是不同难度的问题,可能是随机发生的。

所以,不需要等一个阶段「完全学通了」再来到下一阶段。更高效的训练路径,是尽早接触各个水平的训练,完整掌握解决不同难度问题的能力,并在多次循环中学会融汇贯通。

技能的提升没有终点。更重要的是,不同层面能力,本就是可以互相促进的。

这个过程像是爬一个旋转楼梯,当我们练习完一轮后,再次回到基础训练时,并不是又回到了原点,而是在新的高度上,看到了新的境界。

这也是我们所有的练习计划,都支持无限次复训的原因。每次复训,都只需一期报名费 100 元,完成都可以获得 100 元奖学金,想练多少次都可以。

你的练习的意愿是最重要的。如果你已经符合了升级条件,我会在下一个阶段,欢迎勇敢的你来。

生活就像在大海上航行,大海总是会有波涛的。也就是说,只要生活在继续,我们总会遇到大大小小的问题。

现实的方法不是期待波涛消失,大海永远平静,而是不断提升我们驾驭波涛的能力,成为解决问题的专家。

希望大家都能拥有及时、全面、动态的觉察力,用明智的选择和灵活的行动,创造属于自己的精彩人生。

正念博士答:为什么单靠音频学不会正念?

正念到底有多厉害?从临床研究到日常锻炼,跨度 50 年的故事

参考研究

[1] Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review.

Journal of consulting and clinical psychology

,

78

(2), 169–183. https://doi.org/10.1037/a0018555

[2] Lee, Y. C., Chen, C. R., & Lin, K. C. (2022). Effects of Mindfulness-Based Interventions in Children and Adolescents with ADHD: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.

International journal of environmental research and public health

,

19

(22), 15198. https://doi.org/10.3390/ijerph192215198

[3] Bluett, E. J., Homan, K. J., Morrison, K. L., Levin, M. E., & Twohig, M. P. (2014). Acceptance and commitment therapy for anxiety and OCD spectrum disorders: an empirical review.

Journal of anxiety disorders

,

28

(6), 612–624. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2014.06.008

[4] Hilton, L., Hempel, S., Ewing, B. A., Apaydin, E., Xenakis, L., Newberry, S., Colaiaco, B., Maher, A. R., Shanman, R. M., Sorbero, M. E., & Maglione, M. A. (2017). Mindfulness Meditation for Chronic Pain: Systematic Review and Meta-analysis.

Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine

,

51

(2), 199–213. https://doi.org/10.1007/s12160-016-9844-2

[5] Rusch, H. L., Rosario, M., Levison, L. M., Olivera, A., Livingston, W. S., Wu, T., & Gill, J. M. (2019). The effect of mindfulness meditation on sleep quality: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Annals of the New York Academy of Sciences

,

1445

(1), 5–16. https://doi.org/10.1111/nyas.13996

[6]Conversano, C., Orrù, G., Pozza, A., Miccoli, M., Ciacchini, R., Marchi, L., & Gemignani, A. (2021). Is Mindfulness-Based Stress Reduction Effective for People with Hypertension? A Systematic Review and Meta-Analysis of 30 Years of Evidence.

International journal of environmental research and public health

,

18

(6), 2882. https://doi.org/10.3390/ijerph18062882

[7]Xunlin, N. G., Lau, Y., & Klainin-Yobas, P. (2020). The effectiveness of mindfulness-based interventions among cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis.

Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer

,

28

(4), 1563–1578. https://doi.org/10.1007/s00520-019-05219-9

[8]Dunning, D. L., Griffiths, K., Kuyken, W., Crane, C., Foulkes, L., Parker, J., & Dalgleish, T. (2019). Research Review: The effects of mindfulness-based interventions on cognition and mental health in children and adolescents - a meta-analysis of randomized controlled trials.

Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines

,

60

(3), 244–258. https://doi.org/10.1111/jcpp.12980

[9]Hughes, Z., Ball, L. J., Richardson, C., & Judge, J. (2023). A meta-analytical review of the impact of mindfulness on creativity: Framing current lines of research and defining moderator variables.

Psychonomic bulletin & review

, 10.3758/s13423-023-02327-w. Advance online publication. https://doi.org/10.3758/s13423-023-02327-w

[10]Arendt, J. F. W., Pircher Verdorfer, A., & Kugler, K. G. (2019). Mindfulness and Leadership: Communication as a Behavioral Correlate of Leader Mindfulness and Its Effect on Follower Satisfaction.

Frontiers in psychology

,

10

, 667. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00667

[11]Lindsay EK, Creswell JD. Mechanisms of mindfulness training: Monitor and Acceptance Theory (MAT). Clin Psychol Rev. 2017 Feb;51:48-59. doi: 10.1016/j.cpr.2016.10.011. Epub 2016 Nov 5. PMID: 27835764; PMCID: PMC5195874.

[12]Roussel L. (2019). Leadership's Impact on Quality, Outcomes, and Costs. Critical care nursing clinics of North America, 31(2), 153–163. https://doi.org/10.1016/j.cnc.2019.02.003

[13]Henriksen, D., Richardson, C., & Shack, K. (2020). Mindfulness and creativity: Implications for thinking and learning. Thinking skills and creativity, 37, 100689. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100689

[14]Luken, M., & Sammons, A. (2016). Systematic Review of Mindfulness Practice for Reducing Job Burnout. The American journal of occupational therapy : official publication of the American Occupational Therapy Association, 70(2), 7002250020p1–7002250020p10. https://doi.org/10.5014/ajot.2016.016956

[15]Donati MA, Berrocal C, Bernini O, Gori C, Primi C. Measuring cognitive fusion through the Cognitive Fusion Questionnaire-7: Measurement invariance across non-clinical and clinical psychological samples. PLoS One. 2021 Feb 3;16(2):e0246434. doi: 10.1371/journal.pone.0246434. PMID: 33534868; PMCID: PMC7857615.

[16]Zorn, J., Abdoun, O., Sonié, S., & Lutz, A. (2021). Cognitive Defusion Is a Core Cognitive Mechanism for the Sensory-Affective Uncoupling of Pain During Mindfulness Meditation. Psychosomatic medicine, 83(6), 566–578. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000938

[17]Fang, S., Ding, D., Ji, P., Huang, M., & Hu, K. (2022). Cognitive Defusion and Psychological Flexibility Predict Negative Body Image in the Chinese College Students: Evidence from Acceptance and Commitment Therapy. International journal of environmental research and public health, 19(24), 16519. https://doi.org/10.3390/ijerph192416519

[18]Serfaty, S., Gale, G., Beadman, M., Froeliger, B., & Kamboj, S. K. (2018). Mindfulness, Acceptance and Defusion Strategies in Smokers: a Systematic Review of Laboratory Studies. Mindfulness, 9(1), 44–58. https://doi.org/10.1007/s12671-017-0767-1