院政期的社会(上)

===

五月雨五月病

院政期的社会

02-08 11:34阅读 0

===

POST INFORMATION(贴文 信息)

年代

12世紀11世紀

開始/誕生

A.D. 1087

終了/死亡

A.D. 1158

時代

平安時代

===

3.院政期的社会

详述日本史 > 中世纪社会的成立 > 院政和平氏的抬头(崛起)

公开日(期) 2017-08-22

最后更新(日) 2020-09-24

日本

ーーー

3. 院政期の社会

詳説日本史 > 中世社会の成立 > 院政と平氏の台頭

公開日 2017-08-22

最終更新日 2020-09-24

日本

===

Previous Post(前文)

2.院政的开始

Next Post(后文)

4.保元之乱、平治之乱

目录

院近臣

女院

ーーー

Previous Post

2. 院政の開始

Next Post

4. 保元の乱・平治の乱

目次

院近臣

女院

===

院政期的社会

由于国司的滞纳收入中断的大寺院向庄园寻求经济性基盘(基础),组织僧兵不依法,以实力争夺,以扩大庄园、寺院为目标。以贵之力无法对抗,因为用武士进行警护和镇压,招致武士进入中央政界,社会的担手(担当者)转移到武士之手。

ーーー

院政期の社会

国司の滞納|たいのうにより収入が途絶えた大寺院は経済的基盤を荘園に求め、僧兵を組織して法によらずに実力で争い、荘園・寺院の拡大を目指した。貴族の力では対抗できず、武士を用いて警護や鎮圧|ちんあつにあたらせたため、武士の中央政界への進出を招くことになり、社会の担い手は武士の手に移っていった。

=

院政时期的社会

此时知行国制度广传。这制度是将上级贵族作为知行国主赋予一国的支配权,从其国取得收益,要求经济性的奉献服务,知行国主任命其子弟和近亲者为国守,派遣目代进行国的支配。此时贵族的俸禄支付变得有名无实,是为了确保贵族的经济性收益而产生的。另外院自己掌握国的收益院分国制度也开始了。

ーーー

院政期の社会

この頃には知行国ちぎょうこくの制度が広まった。この制度は、上級貴族を知行国主として一国の支配権を与え、その国からの収益を取得させて経済的な奉仕を求めるもので、知行国主はその子弟や近親者を国守に任じ|にんじ、目代を派遣して国の支配を行った。このころ貴族の俸禄支給が有名無実化し、貴族の経済的収益を確保するために生み出されたものである。また院自身が国の収益を握る院分国の制度も始まった。

=

参考

院近臣

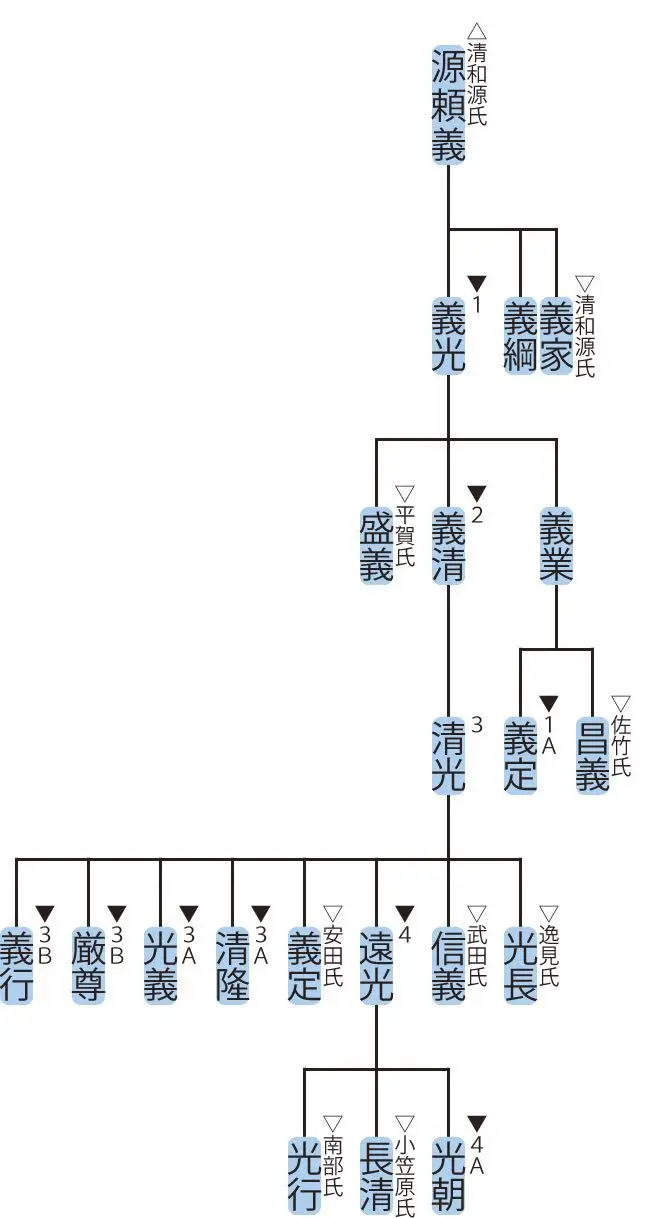

院近臣藤原显季(fujiwaranoakisue)和源氏的武士源义光(minamotonoyoshimitsu)有过所领地争论时,显季自己一方有理,白河上皇没有做出任何的成败感到不满。某日,看到机会寻问上皇这一点,上皇对显季说,缺一个庄园不曾困扰吧,但是义光是“只是鞠躬尽瘁”之地,只以道理裁夺允许的话,认为“不得不仔细的武士”不知道做什么啊。据说告诫暂缓。

感激上皇关怀的显季,召唤义光,自己有庄园,也有知行国,但听说贵殿(您)依赖一所(一处地方),说要给与这所领,义光提出二字(名簿)成了随从者。能清楚明白上皇给与近臣和武士知行国、庄园等被奉献出仕样子(情形)的逸话(趣闻)。

ーーー

参考

院近臣

院近臣の藤原顕季ふじわらのあきすえと源氏の武士源義光みなもとのよしみつの所領争論があったとき、顕季|あきすえは自分の方に理があるのに、白河上皇が何の成敗も下さないことを不満としていた。ある日、機会をみてその点を上皇に尋ねたところ、上皇は顕季に対し、荘園を一つ欠いたところで困ることはあるまい、しかし義光は「只一所懸命」の地だという、道理でのみ裁許したならば、「子細|しさいを弁|べんぜざる武士」が何をするかわからん。と思い猶予していたのだと諭|さとしたという。

上皇の配慮に感激した顕季|あきすえは、義光|よしみつを呼び出し、自分は荘園もあり、知行国もあるのに、貴殿|きでんは一所を頼みとしていると聞くゆえ、この所領は与えよう、と述べたところ、義光は二字(名簿)を提出して従者になったという。上皇が近臣や武士に知行国・荘園などを与えて奉仕させていた様子がよくわかるエピソードである。

=

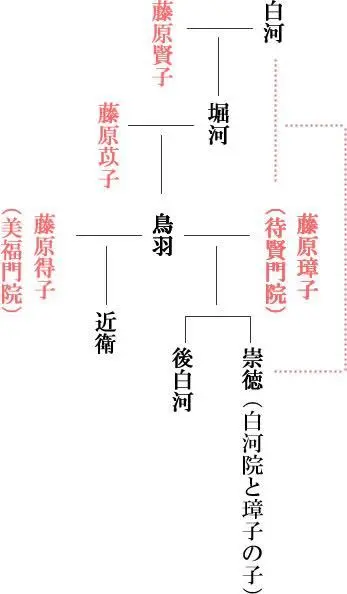

因此,公领变得恰似院、知行国主、国司的私领,这成为了支撑院政的基盘(基础),院政的另一基盘是大量的庄园。特别是从白河上皇的后半期到鸟羽上皇时代,不仅庄园的寄进(捐赠)集中在院,而且向有力贵族和大寺院的庄园寄进(捐赠)也增加了。接受寄进(捐赠)的上皇,将那些庄园给与近亲的女性,或者寄进(捐赠)给了寺院。

例如,鸟羽上皇让给皇女八条院的庄园群(八条院领)在平安时代末期约100所(处),后白河法皇寄进(捐赠)给长讲堂的庄园群(长讲堂领)在镰仓时代初数多上升至约180所(处)。

笔记

这些庄园群被传领,镰仓时代末期八条院领成为大觉寺统的长讲堂领成为持明院统各自的经济基盘(基础)。

从鸟羽法皇的时代开始,拥有不输、不入权的庄园进一步一般化(普及化),不入权的内容也被扩大到警察权的排除,庄园的独立性进一步增强。

ーーー

このため、公領はあたかも院や知行国主・国司の私領のようになり、それが院政を支える基盤となったが、院政のもう一つの基盤が大量の荘園である。とくに白河上皇の後半期から鳥羽上皇の時代にかけては、荘園の寄進が院に集中したばかりでなく、有力貴族や大寺院への荘園寄進が増加した。寄進を受けた上皇は、それらの荘園を近親の女性に与えたり、寺院に寄進したりした。

例えば、鳥羽上皇が皇女八条院はちじょういんに譲った荘園群(八条院領)は平安時代末に約100カ所、後白河法皇が長講堂ちょうこうどうに寄進した荘園群(長講堂領)は鎌倉時代初めに約180カ所の多数にのぼった。

メモ(MEMO)

これらの荘園群は伝領されて、鎌倉時代末期には八条院領が大覚寺統の、長講堂領が持明院統のそれぞれの経済的基盤となった。

鳥羽法皇の時代からは、不輸・不入の権をもつ荘園がさらに一般化し、不入の権の内容も警察権の排除にまで拡大されて、荘園の独立性はいっそう強まった。

ーーー

ふ‐ゆ【不輸】

〘名〙 租税を国家に上納する必要のないこと。ふしゅ。

*東寺百合文書−サ・治承二年(1178)六月二〇日・後白河院庁下文案

「件御領可㆑為㆓不輸㆒之由、依㆓院宣㆒成㆓進府国庁宣㆒之上」

ふ‐にゅう‥ニフ【不入】

〘名〙

①年貢徴収や検注のために朝廷や幕府の使者が荘園内部にはいるのを拒む特権。古代の検田使・収納使、中世の守護使などが立ち入るのを拒否する権利がそれにあたる。

*鹿王院文書−応永一九年(1412)五月九日・足利義持御教書写

「早為㆓守護使不入之地㆒、可㆑全㆓領知㆒之状」

②(形動) 立ち入らないこと。はいりこまないこと。または、はいりこめないこと。はいりこむに至らないこと。また、そのさま。

*伝光録(1299−1302頃)阿難陀尊者

「祖師道において不入なることは、我等が不入と全くもて一同なり」

ーーー

=

女院

八条院是从鸟羽法皇和美福门院两亲(父母)被让与许多庄园,成为大庄园领主,女院是天皇之后和女儿被赋予院号,和院一样被给予特别的待遇。其开始是一条天皇的生母东三条院,到了院政时代,许多院之后和女儿被给予女院的待遇,作为大庄园领主占据了华丽的贵族文化的中心位置。

另外,在大寺院中,从国家被支付给予的相应诸国的封户收入因国司的滞纳而中断,为了向庄园寻求经济的基盘(基础),所以争夺所有众多的庄园,将地方的寺院置于支配下,进一步将下级的僧侣作为僧兵组织。因为僧兵多是地方武士出身,所以发挥了与武士不可代替的武力,以法皇对佛教的深厚信仰为背景,与国司争斗,以神木和神舆成立先头(为首)向朝廷进行强诉(强行申诉),试图通过要求。

ーーー

女院

八条院は鳥羽法皇と美福門院びふくもんいんの両親から多くの荘園をゆずられて大荘園領主になったのであるが、女院とは天皇の后や娘に院号が与えられ、院と同様に特別な待遇が与えられたものである。その始まりは一条天皇の生母の東三条院ひがしさんじょういんであったが、院政時代になると多くの院の后|きさいや娘が女院の待遇を与えられ、大荘園領主として華麗な貴族文化の中心的位置を占めるようになった。

なお大寺院では、国家から支給されていた諸国の封戸ふこにみあう収入が国司の滞納によって途絶え|とだえ、経済的な基盤を荘園に求めるようになっていたことから、争って数多くの荘園を所有したり、地方の寺院を支配下におき、さらに下級の僧侶を僧兵ぞうへいとして組織した。僧兵は多くが地方武士の出身であったから、武士とかわらぬ武力を発揮し、法皇の仏教へのあつい信仰を背景に、国司と争ったり、神木しんぼくや神輿しんよを先頭に立てて朝廷に強訴ごうそを行い、要求を通そうとした。

=

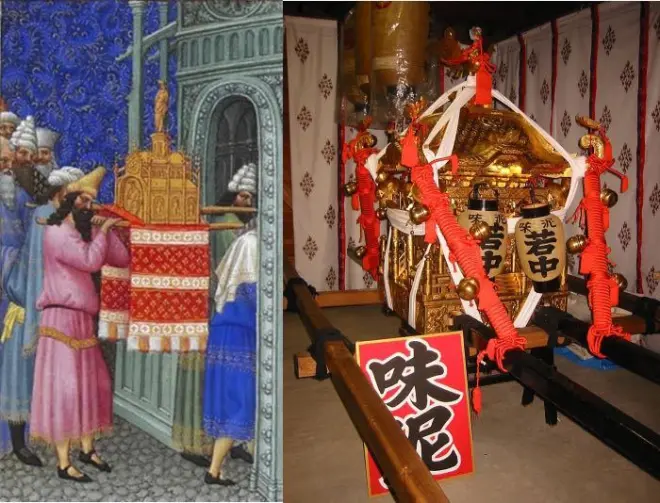

强诉敕旨的兴福寺僧兵(天狗草纸、模本)大寺院保有很多庄园,经常与国司和其他寺社对立。为此,组织了地方武士出身的下级僧侣作为僧兵。特别是兴福寺、延历寺的僧兵,对院、朝廷进行强诉,都尽力通过主张。白河上皇说:“因为登用(启用)源平等武士北面武士,所以成为武士进出中央政界的契机。"摘自新详日本史

其中兴福寺的僧兵捧着春日神社的神木榊(sakaki)进入京都强诉,但这神社是藤原氏的氏神,兴福寺是氏寺,所以摄关家也不能迂阔(疏忽大意)粗心大意地对此下手。另外,在延历寺担着日吉神社的神轿强诉,但是在地方构筑了大势力的延历寺接近京都附近,所以给予很大的影响。这兴福寺·延历寺叫作南都·北岭。

ーーー

勅旨|ちょくしに強訴|ごそうする興福寺僧兵(天狗草紙・模本)大寺院は多くの荘園を保有し、しばしば国司や他の寺社と対立した。このため、地方武士出身の下級僧侶を僧兵として組織した。特に興福寺・延暦寺の僧兵は、院・朝廷に強訴を行い、力ずくでも主張を通そうとした。白河上皇は「源平などの武士を北面の武士に登用したので、武士が中央政界に進出する契機となった。」新詳日本史より

なかでも興福寺の僧兵は、春日|かすが神社の神木である榊さかきを捧げて京都に入って強訴したが、この神社は藤原氏の氏神|うじがみであり、興福寺は氏寺|うじでらであったから、摂関家もこれにはうかつに手が出せなかった。また延暦寺では日吉|ひえ神社の神輿|しんよ\みこしをかついで強訴したが、地方に大きな勢力を築いた延暦寺は京都のすぐ近くにあっただけに、多大|ただいな影響を与えた。この興福寺・延暦寺を南都なんと・北嶺ほくれいという。

=

曾经倡导镇护国家的大寺院的这种行为,很好地表现了权力者分裂各种私人势力,不靠法用实力争夺的院政期的社会特色。那样的时候,害怕神佛之威,变得无气力的贵族之力无法对抗大寺院的压力,利用武士进行警护和镇压,所以招致武士向中央政界进出。

在地方各地的武士筑馆,加强了一族和地域的联系。担任诸国国衙行政事务的在厅官员也多成为武士,国司不再到当地赴任,诸国的文化中心从国司馆转移到武士馆,地方社会的担手也完全转移到武士之手。

ーーー

かつて鎮護国家を唱えていた大寺院のこうした行動は、権力者が各種の私的な勢力に分裂し、法によらずに実力で争うという院政期の社会の特色をよく表している。そうしたときに、神仏の威を恐れ、無気力となっていた貴族の力では、大寺院の圧力に抗することはできず、武士を用いて警護や鎮圧にあたらせたため、武士の中央政界への進出を招くことになった。

地方では各地の武士が館たちを築き、一族や地域の結びつきを強めるようになっていた。諸国の国衙の行政事務を担った在庁官人も多くが武士となり、国司が現地に赴任しなくなったこともあって、諸国の文化の中心は国司の館から武士の館に移っていき、地方の社会の担い手も完全に武士の手に移っていった。

=

其中,在源义家离开后的奥羽地方,陆奥的藤原清衡的支配变得强大。清衡不久以平泉作为根据地,向奥州和出羽2国延伸势力,由于金和马等产物之富与摄关家和院拥有关系,移入京都文化的同时,通过与北方之地的交易培育出独自的文化,夸耀富强。其结果,子藤原基衡、孙藤原秀衡,构筑了3代跨越100年的奥州藤原氏的基础。

就这样在院政期,私人的土地所有展开,院和大寺社、武士形成独自的权力等,权力广泛分化,以实力推动社会的风潮增强了。以它们为特征的中世纪社会是在这院政期开始的。

ーーー

なかでも源義家みなもとのよしいえの去った後の奥羽|おうう地方では、陸奥|みちのくの藤原清衡ふじわらのきよひらの支配が強大となった。清衡|きよひらはやがて平泉ひらいずみを根拠地として、奥州と出羽|いでわの2国に勢力を伸ばし、金や馬などの産物の富によって摂関家や院と関係をもち、京都の文化を移入するとともに、北方|ほっぽうの地との交易で独自の文化を育てて富強を誇った。その結果、子藤原基衡ふじわらのもとひら・孫藤原秀衡ふじわらのひでひらと3代100年にわたる奥州藤原氏おうしゅうふじわらしの基礎を築いたのである。

こうして院政期には、私的な土地所有が展開し、院や大寺社、武士が独自の権力を形成するなど、広く権力が分化していくことになり、社会を実力で動かそうとする風潮|ふうちょうが強まった。それらを特徴とする中世社会はこの院政期に始まったのである。

===

https://1985.hateblo.jp/entry/2020/12/21/215914

https://itukasan.hatenablog.jp/entry/2020/08/10/215201

https://www.weblio.jp/wkpja/content/藤原顕季_系譜

WebDec 29, 2021 · 藤原 顕季(ふじわら の あきすえ) は、平安時代後期の貴族・歌人。藤原北家 魚名流、正四位下 美濃守・藤原隆経の次男。官位は正三位・修理大夫。六条修理大夫と号した。歌道家の流派の一つ六条藤家の祖。 …

https://japaneseclass.jp/dictionary/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%87%BA

https://www.weblio.jp/content/%E6%BA%90%E7%BE%A9%E5%85%89

源 義光 (みなもと の よしみつ)は、 平安時代 後期の 武将 。 河内源氏 の2代目棟梁である 源頼義 の三男。 甲斐源氏初代当主。 兄に 源義家 (八幡太郎)や 源義綱 (賀茂次郎)がいる。

源義光とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書

父は源光家(→ 源義広・為朝・行家・為家の系図 )とも。 一の谷の戦いで源義経に従い、伊賀守護となった。 後に源頼朝の推挙で相模守になった。

平賀氏(清和源氏・義光流)の系図 | ねっこのえくり

nakuyo-neuneu.com/keizu/103353007/

https://nakuyo-neuneu.com/keizu/103315002/#103315002

=

http://manareki.com/gosanjo_emp

https://www.junk-word.com/taiga-drama/kiyomori/001654.html

https://kotobank.jp/word/鳥羽天皇

Web日本大百科全書(ニッポニカ) - 鳥羽天皇の用語解説 - 平安後期の天皇(在位1107~23)。名は宗仁(むねひと)。康和(こうわ)5年1月16日生まれ。堀河(ほりかわ)天皇の第一皇子。母は藤原実季(さねすえ)の娘苡子(いし)。

https://www.chunengenryo.com/jimyoin_daikakuji_kaisetsu2/

https://japaneseclass.jp/trends/about/%E5%85%AB%E6%9D%A1%E9%99%A2

【八条院】より

…墓は京都市右京区鳴滝中道町にある。

[八条院領]

鳥羽上皇は,出家した1141年(永治1)御願寺(ごがんじ)領を含めて,集積した荘園群の一部,9ヵ所を美福門院に,12ヵ所を暲子に処分しているが,鳥羽の死後そのすべてが美福門院から八条院に譲られた。その間にも平頼盛,藤原長経などの受領(ずりよう)の寄与により荘園の数はさらに増加し,76年(安元2)2月の前闕の目録(〈山科家古文書〉)には,歓喜光院領17以上,弘誓院(ぐせいいん)領6,智恵光院領1,蓮華心院領4,庁分(女院庁の直接管理する荘分)40がみえ,これに安楽寿院領を加えた荘園群が成立している。

八条院領は、 鳥羽法皇 によって集積された荘園群が、寵妃美福門院(藤原得子)が生んだ皇女 八条院暲子 (しょうし)に伝えられたものです。

www.chunengenryo.com/chokodohachijo_jimyoindaikakuji/

中世 の 荘園公領制 下における王家領 荘園 群の一つ。

八条院領とは - わかりやすく解説 Weblio辞書

八条院領の行方

順徳天皇が名義人となっていた八条院領は、幕府に没収されたのち、幕府によって後高倉院に返されます。その際、幕府は「幕府が必要になったときは返すこと」という条件を付けています。幕府が王家(天皇家)の財政基盤を支配下においた瞬間といえるでしょう。

1223年(貞応二年)5月、後高倉院の皇女安嘉門院邦子へ伝領されました。安嘉門院は、1283年(弘安六年)9月までの60年間、膨大な荘園の相続人としての生涯を送ります。

安嘉門院は、姪の室町院に八条院領を譲与し、室町院の死後に自身の養子としていた亀山上皇(大覚寺統)に伝領するように定めていました。

ところが、1283年(弘安六年)に安嘉門院が没すると、亀山上皇(大覚寺統)は即座に幕府に訴え、室町院の一期分(その人物一代限りの権利)を否定して、強引に安嘉門院遺領(=八条院領)を手に入れます。

ライバルである兄後深草系統(持明院統)が長講堂領を伝領していたのに対して、亀山系統には長講堂領に匹敵する荘園を有していなかったことから(それでも十分莫大なのですが)、早く八条院領を伝領して対抗しようとしたのです。

こうして、八条院領は大覚寺統の財政基盤になります。

https://www.chunengenryo.com/chokodohachijo_jimyoindaikakuji/

八条院領. 王家(天皇家)に伝わる荘園群のうちに、長講堂領に並ぶもう一つの大きな荘園群がありました。. 八条院領 と呼ばれる荘園群です。. 八条院領は、 鳥羽法皇 によって集積された荘園群が、寵妃美福門院(藤原得子)が生んだ皇女 八条院暲子 (しょうし)に伝えられたものです。. さらに、母の美福門院が没したあと、美福門院の遺領である 歓喜光院領 も八条院に伝えられ、他に八条院が直接寄進を受けた荘園や平家没官領の一部まで加わったので、八条院領はますます膨大になり、百数十カ所におよびました(承久の乱後は221ヵ所以上)。. そのうち主な荘園群は 安楽寿院領 です。.

長講堂領・八条院領が持明院統・大覚寺統に伝わった

八条院領

はちじょういんりょう

八条院(暲子(しょうし)内親王)が伝領した皇室領。暲子は、父鳥羽(とば)上皇に寵愛(ちょうあい)され、1140年(保延6)に、その所領12か所と安楽寿院(あんらくじゅいん)領などを譲与された。これらの所領と、1160年(永暦1)生母美福門院(びふくもんいん)(藤原得子(とくし))の死に伴って継承した遺領とをあわせ、その総計は230か所に上った。庁分(ちょうぶん)79、安楽寿院領48、歓喜光院(かんぎこういん)領26、蓮花心院(れんげしんいん)領15、智恵光院(ちえこういん)領5、真如院(しんにょいん)領10、弘誓寺(ぐせいじ)領8、禅林寺今熊野(いまくまの)社領3、新御領2、京御領21ならびに御祈祷所(ごきとうしょ)4か所などが、その構成である。

1155年(久寿2)弟近衛(このえ)天皇の死後、暲子を女帝として擁立しようとする動きもあり、以後も、膨大な所領を基礎にして政界に隠然たる勢力を有した。暲子は、以仁王(もちひとおう)の女(むすめ)三条姫宮を猶子(ゆうし)として所領の譲与を行ったが、その早逝のため所領はふたたび暲子の管領するところとなり、死後、遺領の多くは後鳥羽(ごとば)天皇の皇女春華門院(しゅんかもんいん)(昇子(しょうし)内親王)が伝領した。春華門院の死後、八条院領は、順徳(じゅんとく)天皇から後鳥羽天皇へと伝えられ、承久(じょうきゅう)の乱(1221)に際して一時鎌倉幕府に没収されたが、のち後高倉(ごたかくら)上皇(守貞(もりさだ)親王)に付された。以後、院領は、安嘉門院(あんかもんいん)(邦子内親王)から亀山(かめやま)上皇へ、さらに後宇多(ごうだ)上皇・恒明(つねあきら)親王へと伝領され、大覚寺統の重要な経済基盤となった。後宇多上皇領は、のち昭慶門院(しょうけいもんいん)(憙子(きし)内親王)から尊治(たかはる)親王(後醍醐(ごだいご)天皇)に伝えられた。

鳥羽天皇と美福門(びふくもん)院との皇女八条院【しょう】子(しょうし)が,主として父母から伝領した荘園群。庁分と安楽寿(あんらくじゅ)院・歓喜光(かんぎこう)院・蓮華心(れんげしん)院などの御願寺(ごがんじ)領を含む200ヵ所以上にのぼり,後鳥羽天皇皇女の春華門(しゅんかもん)院,順徳天皇,後鳥羽天皇,後高倉(ごたかくら)院,安嘉門(あんかもん)院を経て大覚寺統の亀山天皇,後醍醐天皇に伝領された。

【初倉荘】より

…美福門院得子を本家として成立した皇室領荘園で,その年貢の一部が宝荘厳院と高野山の大伝法院に進納された。美福門院が亡くなると,娘の八条院 暲子に伝領され,大覚寺統の最重要所領たる八条院領の一つとなった。1299年(正安1)亀山上皇によって南禅寺に寄進され,以後南禅寺領として戦国時代に至る。

【美濃国】より

…これらの皇室領荘園は,荘園群として女院(によいん)領,御願寺(ごがんじ)領というかたちで伝領された。後白河院によって12世紀末に創設された長講堂領に含まれる荘園には平田荘(鶉,革手,市俣,加納),蜂屋荘など,七条院領には鵜飼荘,弾正荘,美濃国分寺,八条院領には多芸荘,古橋荘など,歓喜光院領には久々利荘,鵜沼荘などがあり,その数は膨大なものであった。摂関家領は,現在25ないし26ヵ所が確認されており,これらの荘園のほとんどが摂関政治後期から院政初期に摂関家の支配下に入った。

【両統迭立】より

…しかし幕府は逆に法皇の内意を問い,法皇の中宮であった大宮院の証言により亀山天皇の親政と決定された。一方,皇室領荘園のうち長講堂領が持明院統に伝領されたほかは,八条院領,室町院領などの帰属があいまいなままに残され,その帰属をめぐって両統の間に対立が生じ,天皇家を分裂させることとなった。亀山天皇は皇子世仁親王(後宇多天皇)に位を譲ったが,その際後深草上皇の意をおもんぱかった幕府の執権北条時宗の斡旋によって,後深草の皇子熙仁親王が亀山天皇の猶子として皇太子に立った。

https://wondertrip.jp/1050069/

南禅寺

[なんぜんじ]

京都市左京区南禅寺福地町にある臨済宗南禅寺派の大本山。山号,瑞竜山。亀山天皇の離宮(禅林寺殿)を,1291年に無関普門むかんふもん(12121291)を開山として禅寺に改めたのにはじまる。正安年間(12991302)に寺号を瑞竜山太平興国南禅禅寺とした。五山の第一位に列し,足利義満のとき,別格上位の「五山之上しじよう」となり,禅宗寺院最高の寺格を誇った。室町中期以後衰えたが,江戸初期,以心崇伝すうでんらの努力で再興。桃山期建立の方丈は国宝で,襖絵ふすまえは狩野派によって描かれている。

https://ameblo.jp/kazu3wa1192/entry-12503575316.html

https://ameblo.jp/jusaburo/entry-11211275957.html

https://ameblo.jp/jusaburo/entry-11211275957.html

https://hdnrknn.com/bifukumonintokuko-tamamonomae-apparition/

美福門院とはどんな女性? 美福門院(1117年~1160年)とは、鳥羽法皇の后だった藤原得子(ふじわらのとくし/ふじらわのなりこ)の院号です。 藤原得子は、平安時代終盤の歴史に、平清盛と並んで決定的な影響を及ぼした女性です。 藤原北家・末茂流の貴族で、権中納言だった藤原長実の娘で、「治天の君」として兄弟な権力をふるっていた鳥羽上皇に見初められました。 鳥羽上皇にはすでに皇后(藤原璋子・待賢門院)がいたにも関わらず、寵姫だった得子は皇后を上回る権勢を持つようになったのです。 本来の皇后である待賢門院も、鳥羽上皇の父、白河法皇との関係が疑われており、後の対立構図の主因を作ったとされている女性です。 しかし、より主体的に歴史を動かしたのは美福門院の方です。

「平安時代を終わらせた女性」美福門院と高野山

http://blog.goo.ne.jp/su3824/e/14d4c635fcd6d2d80f56feb8e9f57d4e

https://ikezawa.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/post-df0d.html

ほうじょう‐ときむね【北条時宗】

鎌倉幕府第八代執権。時頼の子。通称相模太郎。一八歳で執権となる。たびたびの蒙古の使者を追い返し、文永・弘安の役では蒙古軍を撃破、その後も国防強化に努め、中国出兵を計画した。無学祖元を宋から招き、鎌倉に円覚寺を建立。建長三~弘安七年(一二五一−八四)

https://www.denversroadhome.org/archives/428

=

https://kamakura-kamome.com/15580647024339

鎌倉幕府・歴代将軍家系図

=

https://japaneseclass.jp/trends/about/%E5%85%AB%E6%9D%A1%E9%99%A2

https://chitonitose.com/jh/jh_lessons52.html

https://ao0757082007.hatenablog.com/entry/2014/04/28/172639

後白河法皇 の持仏堂である 長講堂 に付属した所領。 多いときには 荘園 100か所以上に及び、法皇の皇女宣陽門院を経て 後深草上皇 に譲渡され、以後 持明院統 の経済的基礎となった。 「ちょうこうどう【長講堂】」の全ての意味を見る

dictionary.goo.ne.jp

長講堂とは法華経 (ほけきょう)を長期にわたって講ずる堂をいう。

長講堂領(ちょうこうどうりょう)とは?

長講堂領の行方

一方の長講堂領は、幕府に没収されたかどうかは明らかになっていません。承久の乱後は、但馬に配流された六条宮雅成親王に代わって、鷹司院(近衛長子)が宣陽門院の養女になって、後深草が宣陽門院の猶子となります。宣陽門院は、自身の死後、鷹司院に一期分として伝領したあと、後深草に伝領することを決めていました。

ところが、1252年(建長四年)6月に後嵯峨上皇の説得を受けて、後深草天皇(持明院統)に譲与して没します。

こうして、長講堂領は持明院統の財政基盤になりました。

https://www.chunengenryo.com/chokodohachijo_jimyoindaikakuji/

https://ameblo.jp/monpul-monpul/entry-12151257612.html

大覚寺統(だいかくじとう)は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて(南北朝時代には南朝として)皇位に即いた皇室の系統で、持明院統と対立していた。

大覚寺統 - Wikiwand

鎌倉末期,亀山天皇に始まる皇統。後宇多天皇が譲位後,嵯峨の大覚寺に仙洞を置いたのでいう。持明院統と皇位を争い,後醍醐天皇が建武中興ののち吉野に南朝を建てたが,1392年,北朝と合体。

http://shisly.cocolog-nifty.com/blog/2016/11/post-9ed2.html

http://saikondojo.g2.xrea.com/specter7.html

京都の皇室では後嵯峨天皇の後に、後深草天皇と亀山天皇のニつの血筋が天皇の位について争い、互いに幕府をたよるようになりました。

後嵯峨天皇の後に、まず長子の後深草天皇が位につきその次に弟の亀山天皇が位につきましたが、後嵯峨上皇が亡くなると亀山天皇は自分の子、後宇多天皇を位につけました。

そこで後深草天皇は不平を抱き、鎌倉幕府に訴えました。

幕府は、最もなことだと思い、後宇多天皇の次には後深草天皇の子の伏見天皇を位につけましたが、これに対して後宇多天皇方が、また不平を抱きました。

幕府は、後深草天皇方と亀山天皇方の皇族が代わる代わる天皇の位につくよう取り決めました。

後深草天皇の子孫を持明院統といい、亀山天皇の子孫を大覚寺統といいます。

両統は幕府の取り決めに、従うことになりました。

持明院統には、長講堂領という広い荘園が代々伝わっていきましたが大覚寺統には、それほどの荘園はありませんでした。

また、持明院統は代々鎌倉幕府に頼り、幕府と仲が上がったりですが大覚寺統は幕府とあまり中がよくありませんでした。

幕府と皇室の関係は、こんな有様でしばらく続きました。

室町時代になっても、持明院統が北朝となり、大覚寺統が南朝となって互いに争いました。

このように、皇族が二派にわかれて争うため、朝廷の勢いは、ますます衰えていきました。

こんな有様にも関わらず、この頃はたいへん優れた天皇があらわれました。

持明院統の後、伏見天皇は優れた人で、皇太子量仁親王に向かって政治をとる心構えを説いている言葉が、たいへん立派で読む人の心をうちます。

これは今でも「誠太子書」として、伝わっています。

https://wakariyasuku-rekishi.com/archives/747

=

https://blog.goo.ne.jp/kakitutei/d/20181006

http://manareki.com/syoshi_teishi

https://rekisiru.com/11269/3

一条天皇

[いちじょうてんのう]

9801011第六六代天皇(在位9861011)。名は懐仁やすひと。円融天皇の第一皇子。在位中は藤原氏の最盛期。

https://kotobank.jp/word/一条天皇

Web一条天皇は道長と協調して政治を行ったといわれるが,除目などでは道長の専権は著しかった。. 天皇自身温雅な性格で才学豊かで笛の名手であり,それを反映して文人,貴族,僧,武士など各界で人材が輩出した。. 定子,彰子に仕 …

https://discoverjapan-web.com/article/50642

WebFeb 13, 2021 · 一条天皇の時代は教養あふれる女房(女官)たちが集まり『源氏物語』、『枕草子』など多くの文学作品が誕生。日本独自の美をもつ貴族文化の最盛期となる。

https://www.weblio.jp/wkpja/content/一条天皇

Web一条天皇(いちじょう てんのう、980年 7月15日〈天元3年6月1日〉- 1011年 7月25日〈寛弘8年6月22日〉 )

https://manareki.com/itijo_mitinaga

WebJul 10, 2017 · 一条天皇は究極の調整能力を持つ男. こんな感じで、一条天皇と道長の関係はお互いに一辺倒の関係ではな …

https://rekisi-daisuki.com/entry/2016-08-21-093705

https://history.kaisetsuvoice.com/Michinaga06.html

https://kotobank.jp/word/東三条院

Web東三条院 ひがしさんじょういん. 962-1002 * 平安時代中期, 円融天皇 の女御。. 応和2年生まれ。. 藤原兼家 の娘。. 母は藤原時姫。. 藤原道長 の姉。. 貞元 (じょうげん)3年入内 (じゅだい)。. 天元3年懐仁 (やすひと) 親王 ( 一 …

http://juppo.seesaa.net/index-22.html

東三条院の址はこの辺りを中心として二条通、御池通、新町通、西洞院通に囲まれた東西約130メートル、南北約280メートルに及ぶ細長い地域をいい、平安時代隆盛を極めた藤原氏の邸があったところである。 藤原氏出身の女子で皇妃、母后となった人が居住する習わしとなっていた。 一条天皇の皇太后となった藤原詮子は、出家して東三条院と称した。 その後、邸は藤原道長に引継がれたが、邸内は尊美を極め、庭内池には竜頭船を浮べて、天皇の行幸を仰ぎ、公家の遊宴が盛んに行われた。

東三条院址|【京都市公式】京都観光Navi

http://aishoren.exblog.jp/12193907/

https://note.com/ura410/n/n65170a30200d

https://reki-historia.com/2019/03/24/%e6%97%a5%e…

WebMar 24, 2019 · 女院とは、天皇の后妃・母や女性皇族を太上天皇になぞらえて優遇した制度です。. 院号には地名もしくは内裏の門の名前が使われていました。. 特に中世は多くの女 …

http://rekishi-memo.net/japan_column/josei.html

藤原 詮子(ふじわら の せんし/あきこ、応和2年(962年) - 長保3年閏12月22日 (旧暦)(1002年2月7日)は、平安時代、第64代円融天皇女御。 第66代一条天皇生母(国母)。 東三条院は女院である。 摂政関白・太政大臣藤原兼家の次女で、母は摂津守藤原中正の女子時姫。 先後して摂関に在職した藤原道隆・藤原道兼・藤原道長、また冷泉天皇女御藤原超子は同母の兄弟。

藤原詮子 - Japanese Wiki Corpus

https://xn--o1qr6x.com/2019/11/24/munakata-taisha-goshinboku/

神木

[しんぼく, しんぼく]

神社の境内にあり,その神社と因縁があるとして大切にされている木。注連しめなどが張られ,神体とされていることもある。

神社境内の樹木。

奈良の春日神社で,神体になぞらえられた木。強訴ごうその際,興福寺衆徒らに捧持された。

神木 (しんぼく)とは、 古神道 における 神籬 (ひもろぎ)としての 木 や 森 をさし、 神体 のこと。 また 依り代 ・ 神域 ・ 結界 の意味も同時に内包する木々。

www.weblio.jp/content/%E7%A5%9E%E6%9C%A8

http://enjoy-jp.net/kansai/sightseeing/kasugataisya/

https://niigata-kankou.or.jp/spot/8437

https://www.photolibrary.jp/img288/7433_2493041.html

日本人の神木思想は、門松 (かどまつ)や盆の灯籠 (とうろう)松、柱松などのように、年中行事や氏神の祭りに1本の木を立てて神事を行う習俗の基盤となっているものである。 また、 神木入洛 (じゅらく)といって、平安末期・ 中世 には、奈良の興福寺僧兵が、 春日 (かすが) 大社 の神体になぞらえた榊 (さかき)の神木を奉じて朝廷に 強訴 したりした。 [鎌田久子] 出典 小学館 日本大百科全書 (ニッポニカ)日本大百科全書 (ニッポニカ)について 情報 | 凡例 精選版 日本国語大辞典 「神木」の解説 しん‐ぼく【神木】

神木(しんぼく)とは? 意味や使い方 - コトバンク

https://www.nezu-muse.or.jp/jp/collection/detail.php?id=10363

https://kotobank.jp/word/天狗草紙

Webてんぐぞうし【天狗草紙】. 南都北嶺の 僧侶 が寺の伝統をたのんで驕慢( きようまん )にほこるさまや,浄土, 禅 など新興宗派の徒が 独善 に走る狂態ぶりを〈天狗の七類〉にたとえて,鎌倉末期の 宗門 を批判した絵巻。

https://www.scoopnest.com/ja/user/3pagoda/605882366670675969--hajyoubou-

https://japaneseclass.jp/img/%E5%83%A7%E5%85%B5

https://www.veltra.com/jp/travel/article/kofukuji/

興福寺は奈良市にある法相宗の大本山です。 669年に藤原鎌足の病気回復を祈願して、妻である鏡女王が造営した山階寺が起源です。 五重塔・三重塔そして八角の北円堂・東金堂は いずれも国宝、南円堂は重要文化財に指定されており、特に五重塔は古都奈良の象徴としても有名です。

興福寺 口コミ・写真・地図・情報 - トリップアドバイ …

http://www.imamiya.jp/haruhanakyoko/nara/travel/kofu.htm

なん‐と【南都】

一南にある都。〔張衡−賦題〕

二

一京都に対して奈良をいう。南京。

*古事談(1212−15頃)三

「玄賓僧都者、南都第一之碩徳」

二奈良の興福寺をいう。比叡山の延暦寺を北嶺というのに対する語。

*永昌記−天永二年(1111)三月一三日

「又申云、南都可㆑遣㆓長者宣㆒歟」

三北朝に対して、南朝の吉野朝廷をいう。

南都とは、奈良時代に都があった現在の奈良市のこと。 和銅3年(710年)の平城京遷都後、南都(奈良)とその周辺にあった朝廷の保護を受けた東大寺、西大寺、法隆寺、薬師寺、大安寺、元興寺、興福寺の7ヶ寺が南都七大寺(なんとしちだいじ)。

南都七大寺とは!?

tabi-mag.jp/nantoshichidaiji/

比叡山の麓に鎮座する当大社は、およそ2100年前、崇神天皇7年に創祀された、全国3800余の日吉・日枝・山王神社の総本宮です。平安京遷都の際には、この地が都の表鬼門(北東)にあたることから、都の魔除・災難除を祈る社として、また伝教大師が比叡山に延暦寺を開かれてよりは天台宗の護法神として多くの方から崇敬を受け、今日に至っています。

てんだい‐しゅう【天台宗】

〘名〙 (中国浙江省台州府の天台山が宗祖智顗ちぎ大師以後この宗の根拠地となっているところから) 仏語。

①日本八宗・中国十三宗の一つ。法華経を根本とする。日本には奈良時代の天平勝宝六年(七五四)に唐の僧鑑真がんじんが初めて伝え、後、平安初期の延暦二三年(八〇四)に僧最澄が唐へ渡り、翌年帰朝して、比叡山に延暦寺を建てて日本天台宗を開創。朝廷の保護の下に隆盛をきわめた。後、分かれて山門派・寺門派・真盛派となった。比叡山延暦寺をはじめ、園城寺(三井寺)・日光輪王寺・上野寛永寺・中尊寺・妙法院(三十三間堂)・善光寺などが著名。天台法華宗。天台円宗。

*類聚国史−一七九・諸宗・弘仁一三年(822)六月癸亥

「延暦末入唐請益、皇太子詹事陸淳、左㆓降台州刺史㆒、会㆑屈㆓天台宗道邃和尚㆒為㆓座主㆒」

②特に、山門派の称。

当大社には3000本のもみじがあり、関西屈指の紅葉名所として知られています。

見頃は毎年11月10日頃〜12月上旬となっております。

ご祭神・ご神徳

当大社には約40のお社があり、全ての神様を総称して「日吉大神」と呼びます。

日吉大神のご神徳

方除け・厄除け・縁結び・家内安全・夫婦和合・商売繁盛等

また、多くのお社の中心となるのが東西本宮をはじめとする山王七社です。

西本宮:大己貴神 (おおなむちのかみ)

東本宮:大山咋神 (おおやまくいのかみ)

宇佐宮:田心姫神 (たごりひめのかみ)

牛尾宮:大山咋神荒魂 (おおやまくいのかみのあらみたま)

白山宮:菊理姫神 (くくりひめのかみ)

樹下宮:鴨玉依姫神 (かもたまよりひめのかみ)

三宮宮:鴨玉依姫神荒魂 (かもたまよりひめのかみのあらみたま)

https://ameblo.jp/kansainokokuhou/entry-12368510918.html

https://butuzou.co.jp/14887/

https://dictionary.goo.ne.jp/word/大己貴神_(おおなむちのかみ)

Web大己貴神/大穴牟遅神(おおなむちのかみ)とは。意味や使い方、類語をわかりやすく解説。大国主命 (おおくにぬしのみこと) のこと。大己貴命

https://kokuho.tabibun.net/4/25/2504/s5/

https://ameblo.jp/1994199820022006/entry-12060869232.html

大山咋神

[おおやまくいのかみ]

日枝ひえ神社・松尾神社の祭神。古事記では大年神おおとしのかみの子とされる。山末之大主神やますえのおおぬしのかみ。

http://sora07.exblog.jp/21695187/

こちらの宇佐宮は、宇佐八幡宮御祭神の田心姫大神を勧請したものだそう。 宇佐宮は山王上七社の一社で、聖真子にあたります。 山王上七社とは日吉 (ひよし)大社の本社・摂社・末社をあわせて二十一社を上・中・下に七社ずつ分けていう呼び名。

travel-mania-jp.com/travel/22104_kyoto16/

https://ameblo.jp/marine816/entry-12327536781.html

https://ameblo.jp/croissant15/entry-12448844514.html

田心姫神 ごりひめのかみ]・湍津姫神 [たぎつひめのかみ]・市杵島姫神 [いちきしまひめのかみ]は三姉妹の女神であり、宗像三女神 [むなかたさんじょしん]とも呼ばれる。 宗像三女神は天照大御神 [あまてらすおおみかみ]と須佐之男命 [すさのおのみこと]が誓約をしたときに生まれた三女神とされる。 海の神であり「安芸の宮島 [あきのみやじま]」として平家 [へいけ]が崇敬していたことで知られる世界遺産の厳島神社 [いつくしまじんじゃ]、玄界灘 [げんかいなだ]を臨む地に鎮座している宗像大社 [むなかたたいしゃ]の御祭神として広く知られている神である。

田心姫神・湍津姫神・ 市杵島姫神 | jinjabook | 神社参拝記

https://imagemart.aflo.com/ja/contents/152429340

https://www.jidianwang.com/entry/18231530.html

私は、荒魂といえば、瀬織津姫命の事と解してきましたが、東本宮と樹下宮、牛尾宮と三宮宮を見る限り、大山咋神と市杵島姫命が一対の夫婦神として御鎮座されているとも解され、その場合大山咋神荒魂は男神と考えるほが自然なのではないかと考えています。 しかし、それでは何故天智天皇7年に大神神社から大己貴神が勧請され、大己貴神が大比叡、大山咋神が小比叡とされているのでしょうか。 私は、これまで、東本宮、西本宮が一対の形になっていると解し、 東本宮の奥宮 牛尾宮の御祭神が大山咋神荒魂であることから、 東本宮の本来の御祭神は市杵島姫命、瀬織津姫命だったのではないかと思ってきました。 しかし、松尾大社では大山咋神と市杵島姫命が御鎮座されており、大山咋神は男神であるはずです。

解けない謎。西本宮。 | 仙桃庵

https://ameblo.jp/fuki-mitsuki/entry-12546542454.html

https://ameblo.jp/mikomina-vision/entry-12427701888.html

菊理姫 (ククリヒメ)は全国に2700以上あるとされる白山信仰の神社で祀られている神で、現在の霊と交信ができるとされているイタコの先祖のような神とも言われています。 また、菊理姫は現在の石川県の霊峰白川をご神体とする白山比咩神社の祭神で古来より、人々から「いのちの親神」と呼ばれ崇拝されてきた女神でもあります。 菊理姫は神話においては「日本書紀」で、その存在を一場面でえがかれているのみですが、その役目は非常にユニークで死者の国の代表者であるイザナミとこの世の代表者であるイザナギの言い争いの仲裁に黄泉の国へと通じる道の番人である黄泉守道者 (よもちもりみちひと)と共に仲裁の為にあらわれるというものです。

菊理姫 | ククリヒメ | 日本神話の世界

https://imagemart.aflo.com/ja/contents/152429165

日吉大社の収蔵庫に並ぶ重要文化財の御輿「樹下宮」(大津市の日吉大社で)=前田尚紀撮影 日吉大社は比叡山の東麓に鎮座する。 伝承では、最澄(伝教大師)の父が子宝を願い、境内にある八王子山(381メートル)に籠もって神に祈ったところ、最澄が生まれた。

tsumugu.yomiuri.co.jp/feature/tendai-kyoto-mikoshi/

https://kouratamadare.com/category/%E9%B4%A8%E7%8E%89%E4%BE%9D%E5%A7%AB

鴨玉依姫 『古事記』では玉依毘売、玉依毘売命、『日本書紀』では玉依姫と表記される。 神武天皇(初代天皇)の母であり、天皇の祖母である豊玉毘売の妹。 百嶋神社学系図ではおお豊玉姫とは腹違い 豊玉彦 (大和多津見)と伊可古夜比売命の間に生まれたとされる。

鴨玉依姫 | 神話を科学する(神社探訪)

http://homepage1.canvas.ne.jp/tmmrmt01/bunkazai/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C/045%E6%97%A5%E5%90%89%E5%A4%A7%E7%A4%BE%E6%91%82%E7%A4%BE%E4%B8%89%E5%AE%AE%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E6%8B%9D%E6%AE%BF/%E6%97%A5%E5%90%89%E5%A4%A7%E7%A4%BE%E6%91%82%E7%A4%BE%E4%B8%89%E5%AE%AE%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E6%8B%9D%E6%AE%BF.html

日吉大社は主に東本宮と西本宮そして八王子山の牛尾宮、三宮宮に分かれ、それぞれ創建や歴史も異なります。 恐らく日吉大社を訪れる方の多くは東、西本宮のみ参拝し、麓には牛尾宮、三宮宮の遥拝所が設けられているので、山の上にある牛尾宮、三宮宮まで行かれる方はそれほど多くないと思います。 私自身も日吉大社を訪れる時は時間の都合上、八王子山は登らず、麓の遥拝所から山頂を拝む形になっています。

https://lapis-stone.net/2021/02/23/universe-7/

https://ameblo.jp/makibanohara/entry-11971960831.html

https://ameblo.jp/hidecom1012helloproject/entry-12569287507.html

https://ameblo.jp/arakokitabi/entry-12565849502.html

方除け・厄除けについて

日吉大社の代表的なご神徳である方除け・厄除けについてご説明致します。

方除け

方除けとは方角や方位による災いを除けることです。

お引っ越しや旅行の際に、知らないうちに悪い方角に行かれたり、また、家の増改築などで悪い方位の所を工事したりすると災いが起こるので、それを防ぐことが必要です。

京の都の表鬼門(北東)をお守りしてきた当大社はまさに「方除けの大社」といえます。

こんなとき方除けが必要です。

・家の新築・改築 (地鎮祭や起工式を行う時)

・引越をするとき

・旅行に行くとき

方除け、こうやれば大丈夫!

厄除け

「厄年」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。

厄年とは、人生の中で災いに遭いやすい年、また、心身の変化により、体調を崩しやすい時でもあります。古来から「厄除けの大社」として崇敬されてきた当大社で日々の健やかな暮らしをお祈りしましょう。

こんなとき、厄除けが必要です!

・厄年のとき

・何かしら災難が多いとき(厄年でなくてもOK)

・今後災いに遭いたくないとき

厄除け、こうやれば大丈夫!

こんなとき、厄除けが必要です!

※厄年については諸説ございますが、当大社では下表により、ご案内しております。

令和5年度 厄年表 (年齢は数え年)

令和5年 前厄 本厄 後厄

男性

24平成12年生2000年生 25平成11年生1999年生 26平成10年生1998年生

41昭和58年生1983年生 42昭和57年生1982年生 43昭和56年生1981年生

60昭和39年生1964年生 61(還暦(かんれき)(花甲))昭和38年生1963年生

62昭和37年生1962年生

女性

18平成18年生2006年生 19平成17年生2005年生 20平成16年生2004年生

32平成4年生1992年生 33大厄平成3年生1991年生 34平成2年生1990年生

36昭和63年生1988年生 37昭和62年生1987年生 38昭和61年生1986年生

60昭和39年生1964年生 61(還暦)昭和38年生1963年生 62昭和37年生1962年生

※厄年の数え方にもいろいろありますが、「数え年」は年明けと共に年齢を重ねますので、当大社では正月を区切りとしています。

http://hiyoshitaisha.jp/about/

https://www.emperor-history.com/sujin/post-222

崇神天皇

[すじんてんのう]

記紀所伝の第一〇代天皇。御間城入彦五十瓊殖尊みまきいりびこいにえのみことの漢風諡号しごう。開化天皇第二皇子。北陸・東海・西道・丹波などを平定。また,税制の基盤を築き,国家体制の基礎をととのえ,御肇国天皇はつくにしらすすめらみことといわれる。都は大和磯城瑞籬しきみつかき宮。

崇神天皇|伊勢神宮や三輪王朝の始祖、事実上の初代天皇とも. 欠史八代最後の天皇、開化天皇からその座を引き継いだ第10代崇神天皇。. これまでと打って変わって様々な功績が残っており、事実上の初代天皇とも称されている人物です。.

xn--mnq53wmlpcok.com/sujin/

http://blog.livedoor.jp/myacyouen-hitorigoto/archives/35129798.html

https://nihonsinwa.com/page/958.html

https://www.michi100sen.jp/specialty/michibito/026.html

https://yaokami.jp/1290031/

日吉神社 (ひえじんじゃ、ひよしじんじゃ)は、 滋賀県 大津市 坂本 にある 山王 総本宮 日吉大社 (ひえたいしゃ、現在は「ひよしたいしゃ」)を 勧請 して日本各地に建立された 神社である。

日吉神社 - Wikipedia

http://magicalhistorytour.net/nitiyudousoron/

https://japaneseclass.jp/dictionary/%E3%81%8A%E7%A5%9E%E8%BC%BF

〈神輿〉

[みこし, みこし]

御輿

輿を敬っていう語。

神輿

神幸の際に神霊が乗る輿。屋根の中央に鳳凰ほうおうや葱花そうかを置き,台に何本かのかつぎ棒を通し大勢でかつぐ。平安中期に怨霊信仰が盛んになるにつれ広く用いられるようになった。しんよ。おみこし。〔夏〕

(「輿」を「腰」にかけて)腰をいう。おみこし。

https://www.senkita.org/seinen/mikoshi-dashi/

https://www.msbdyco.co/%E5%83%A7%E5%85%B5%E5%BC%B7%E8%A8%B4/

強訴(ごうそ)とは強硬な態度で相手に訴えかける行動を指す。 寺社 寺社の僧や僧兵、神人が、仏罰・神罰や武力を振りかざして、幕府や朝廷に対し自らの要求を通そうとした。 特に有名なものに延暦寺・興福寺など。 延暦寺は日吉大社の神輿、興福寺は春日大社の神木などの「神威」をかざして洛中内裏に押し掛けて要求を行ない、それが通らない時は、神輿・神木を御所の門前に放置し、政治機能を実質上停止させるなどの手段に出た。

強訴 - Japanese Wiki Corpus

http://www.imamiya.jp/haruhanakyoko/shiga/sakura/hiei.htm

延暦寺

[えんりゃくじ]

滋賀県大津市坂本本町にある天台宗総本山。山号,比叡山。788年(延暦7)最澄が一乗止観院として創建。823年延暦寺の寺号を賜る。円珍の門徒が園城寺おんじようじ(寺門)に移ってからは寺門と対立。このころから僧兵を養い,意に満たないことがあれば強訴し,朝廷に恐れられた。1571年織田信長の焼き打ちにあい全山焼失したが,江戸初期再興。奈良の南都(興福寺)に対して北嶺,寺門・寺(園城寺の称)に対し,山門・山と称する。

ほく‐れい【北嶺】

一比叡ひえい山の別称。高野山を南山と呼ぶのに対する。

二比叡山の延暦寺の別称。奈良の興福寺を南嶺または南都と呼ぶのに対する。

(未完待续)

らく‐ちゅう【洛中】

〘名〙 みやこの中。京都の市街地の中をさす。京都を中国の洛陽になぞらえての呼称。厳密には平安京左京の中をいうが、市街地が拡大または縮小するため、また、人それぞれの認識の差もあって、その範囲は一定しない。近世にはおおよそ、東は鴨川、西・南は御土居、北は鞍馬口通を限って、その中を洛中とした。洛内。

https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2010/10/post-6b66.html

平安京とは, 永暦十三年 (794) に, 桓武天皇が長岡京 (現在の京都府長岡京市) から遷都した都。

blog.kanko.jp/kyoto-history/heiankyo/heiankyo

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/36219

https://kyoto-kanko.net/kyoto-spot/kyoto-spot-281/

https://media.guidoor.jp/media/oshufujiwarashi-hiraizumi/

https://www.guidoor.jp/media/oshufujiwarashi-hiraizumi/

http://ktymtskz.my.coocan.jp/C3/sen5.htm

https://business-textbooks.com/touhoku-kitaouu-mitanmiouu/

https://chigai-hikaku.com/?p=14599

https://business-textbooks.com/touhoku-kitaouu-mitanmiouu/

おううちほう 東北6県 (青森 , 岩手 , 秋田 , 山形 , 宮城 , 福島) の 総称 。 江戸時代末までこの 地方 は 出羽 , 陸奥 の2つの名で呼ばれていたが,明治以降は,この2つの名を合せて奥羽地方の名が使われるようになった。東北

奥羽地方(おううちほう)とは?

https://kotobank.jp/word/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%B0%8F(%E5%A5%A5%E5%B7%9E%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%B0%8F)-1586019

https://www.japaaan.com/card/1343

https://ameblo.jp/seii-taishougun1083/entry-12104599042.html

https://bushoojapan.com/jphistory/middle/2021/09/03/5024

https://japaneseclass.jp/trends/about/%E5%A5%A5%E5%B7%9E%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%B0%8F

奥州藤原氏 (おうしゅうふじわらし)は、 前九年の役 ・ 後三年の役 の後の 寛治 元年( 1087年 )から 源頼朝 に滅ぼされる 文治 5年( 1189年 )までの間に 陸奥 (後の 陸中国 ) 平泉 を中心として 出羽 を含む 奥羽地方 (現在の 東北地方)一帯に勢力を張った 藤原北家 の支流の 豪族 。

出身地: 小松家、陸奥国

家祖: 藤原清衡

本姓: 藤原北家秀郷流

種別: 武家

奥州藤原氏 - Wikipedia

源頼朝は平家を滅ぼし、およそ150年続いた鎌倉幕府を開いた将軍です。 鎌倉幕府の初代征夷大将軍になったことから武士のための政治が出来るようになり、新たな幕府の仕組みを作ったともされます。

幼名: 鬼武者または鬼武丸

没日: 1199年2月9日(51歳)

生地: 尾張国(現在の愛知県名古屋市)

誕生日: 1147年5月9日

rekisiru.com/3687

https://japaneseclass.jp/trends/about/%E9%A0%BC%E6%9C%9D

源義経

みなもと‐の‐よしつね【源義経】

平安末期から鎌倉初期の武将。義朝の九子。母は常盤。幼名牛若。平治の乱で平氏に捕えられ鞍馬寺に入れられたが、ひそかに陸奥藤原秀衡の下におもむいて庇護をうけた。治承四年(一一八〇)頼朝の挙兵に参じ、その武将として義仲追討、平氏滅亡に活躍したが、後、頼朝と不和となり、再び奥州へおもむく。秀衡死後、泰衡に襲われ、衣川の館で自殺した。義経の生涯については、不明な点が多く、後に義経伝説が生まれた。俗に九郎判官とも。平治元年~文治五年(一一五九−八九)

https://kankou-map.com/yoritomo/

https://manareki.com/minamoto_yoriie

https://histonary.com/minamotonoyoritomo-kakeizu/

===

【四五言的个人空间-哔哩哔哩】 https://b23.tv/A3cZdoV

2023/02/07

*仅供参考

文图bing

https://sekainorekisi.com/japanese_history/延久の荘園整理令と荘園公領制/院政期の社会/

https://sekainorekisi.com/日本史・世界史(目次)/

4章 中世社会の成立

4.1 院政と平氏の台頭

1. 延久の荘園整理令と荘園公領制

2. 院政の開始

3. 院政期の社会

4. 保元の乱・平治の乱

5. 平氏政権

6. 院政期の文化

23800字

122图