【转】20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix(上)

by 痴漢水球

2020.05.26 04:55PM

專家觀點

硬科技

AMD

intel

處理器

x86

Cyrix

在1990年代末期,特別是1999年6月23日,AMD的K7成為x86歷史上,首次足以和Intel正面對抗效能的微架構,隨即爆發的1GHz時脈爭奪戰,又以AMD的勝利作收,加上AMD再以64位元x86指令集和K8,一度奪取好幾年的戰略主導權,奠定了Intel和AMD幾乎共同壟斷x86處理器市場的局面。

無獨有偶的,那時也差不多確立繪圖晶片市場將由NVIDIA與ATi一同主導的格局。

在這之前,特別是AMD是到了1995年,才宣佈放棄其自家RISC處理器29000系列的發展,並以8億5000萬美元併購NexGen取得Nex686設計(後來的K6),確定集中資源在x86處理器市場,也才有後來的老二地位。

神風特攻隊駕駛員:Cyrix

公司成立時間:1988年

公司消失時間:1997年(被國家半導體併購)

員工人數:300人

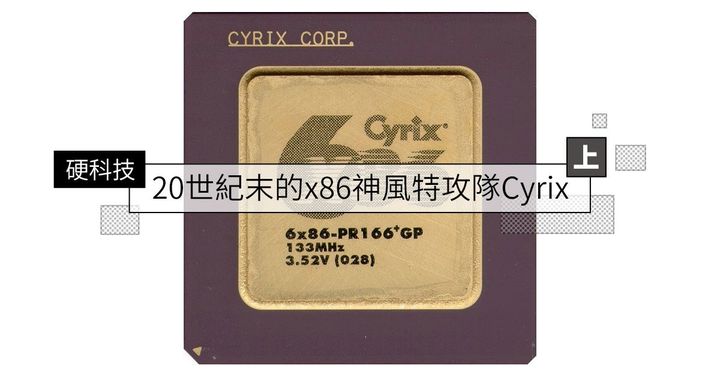

最具象徵性產品:6x86(M1)

由盛而衰的轉折:6x86MX(M2)

未能實現之遺憾:7x86(M3 “Jalapeno”)

值得一提的是,AMD K5的浮點運算器,大多數還是沿用Am29050的設計(最大差別是將精度延伸到80x87的80位元)。此外,AMD曾經擁有過非常成功的快閃記憶體事業,也是為了專注於x86處理器,在2003年將其切割出去,與Fujitsu合資組成Spansion。

換言之,從1982年AMD跟Intel簽署合約,成為IBM第二個8086和8088處理器的第二供貨來源,到1999年一鎚定音的K7,這段期間,AMD只是在歷史上有如過江之鯽的「Intel腳位相容處理器」小廠中的其中一家。

1995年問世的Windows 95作業系統,引爆了前所未見的個人電腦市場爆發性成長,其激增的效能需求,也吸引了眾多的有志之士,企圖從Intel的身上,啃到一小塊利潤豐厚的肥肉。

從1995年到2000年,按照登上歷史舞台的時間,除了AMD,依序是AMD K6起源的NexGen(Nx586/587、Nx686)、設計團隊僅30人的Cyrix(6x86、6x86MX、M-II)、追求「簡單、迅速、便宜」台式風格的Centaur(WinChip系列)、背後充滿台灣資金的Rise(mP6)、曾聘用Linus Torvalds開發軟體相容x86指令集手段的Transmeta(Crusoe),以及源自於前蘇聯超級電腦的Elbrus(E2K),可謂x86處理器的戰國時代。

但這些廠商之中,唯一能在效能競爭與零售市場對Intel與AMD造成實質威脅者,說到底也只有Cyrix這家。

1988年成立於美國德州的Cyrix,以80387相容浮點輔助運算處理器起家,1989年上市的FasMath 83D87比Intel自家產品來快上50%,也在1991年推出80287腳位版本的FasMath 83S87。從1992年到1995年,Cyrix進一步提供「386腳位上的486」和「486腳位上的586」,在舊世代的Intel平台,提供接近新世代產品的運算效能。

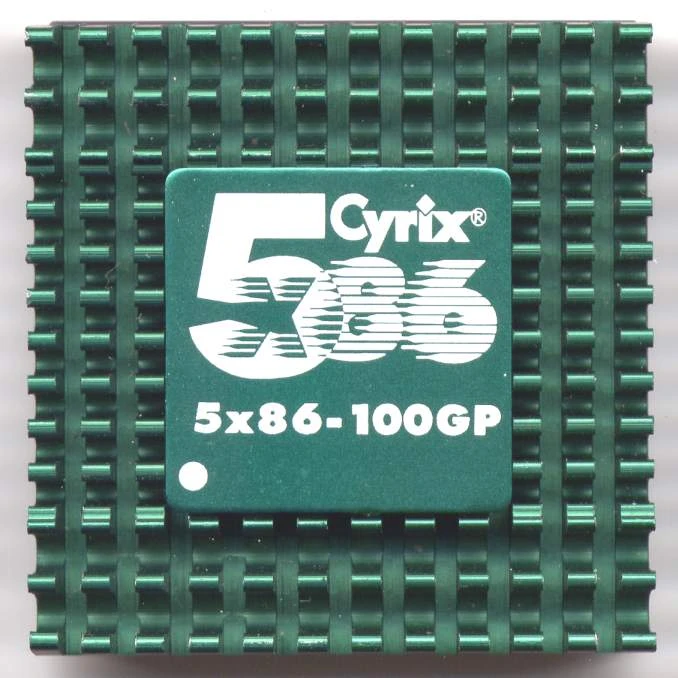

相信不少有點年紀的科科,或多或少記得,在Pentium和高階486還貴的要死的年代,預算極度有限的窮學生,購入Cyrix 5x86(或AMD Am5x86)升級486電腦的場景,只為了跑得動Windows 95(雖然還是很慢)。Pentium的價格到可以讓學生勉強接受,也是1996年寒假以後的事情了。

不過在1996年2月5日,原先預計1995年第三季就該登場,因為延宕已久,被Intel Pentium Pro(1995年11月1日)後發先至,而痛失「x86處理器世上首款非循序指令執行能力」頭銜的6x86(代號M1),卻成為「整數優異,浮點兩光,更熱更燙」的Pentium替代方案,也帶來了讓人摸不著頭緒的PR值(P-Rating)效能基準。

至於延期更久的AMD K5,則是3月27日才現身於市場,而且還是動態分支預測功能被閹割的瑕疵品(SSA/5)。在當時,根本難以像像AMD日後會成為Intel最強競爭者的那天。

繼續閱讀:20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix(中)

硬科技: 20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix(中)

by 痴漢水球

2020.05.27 06:00PM

專家觀點

硬科技

AMD

intel

處理器

Pentium

Cyrix

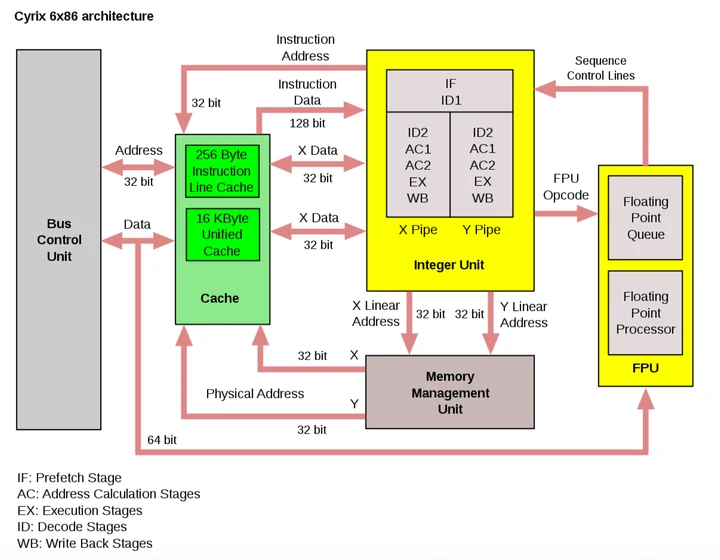

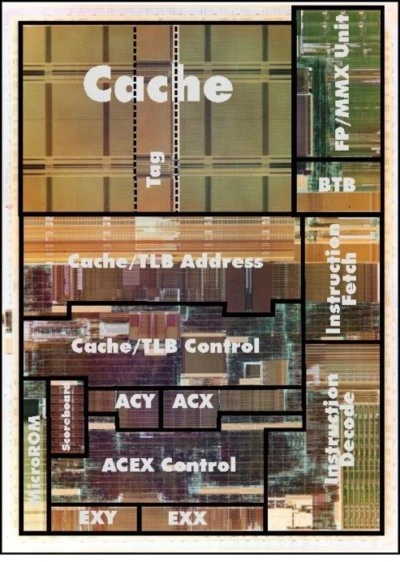

先不論真實性,Cyrix 6x86號稱「可在第五代的平台,提供第六代的效能」,究竟是怎麼做到的?不外乎「相較於殘廢的Pentium,6x86具備2條功能完整的指令管線」和「非循序指令執行能力」。

當然,貨真價實的第六世代產品Intel Pentium Pro,除了動用節區記憶體定址的16位元程式碼效率不彰,依舊牢牢掌握著各方面的優勢。

6x86的弱點也很明顯:較落伍的製程,封印了其利於提昇時脈的深度管線;因缺乏Intel的技術授權,指令集相容性僅有486的水準,Pentium的新增指令(如知名的CPUID和RDTSC)均無緣躬逢其盛,也造成軟體相容性問題;並未整合先進可程式化中斷控制器,導致難以支援多處理器組態;落後的指令資料共用式第一階快取記憶體,成為潛在的效能瓶頸;以及最重要的,缺乏管線化的浮點運算器,使其浮點效能不彰,限制即將蓬勃發展的3D遊戲應用。

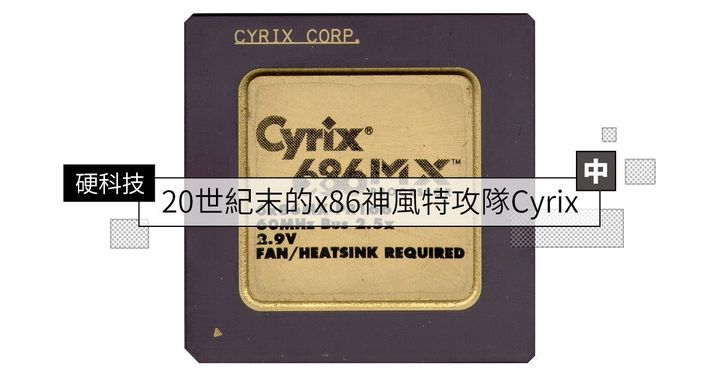

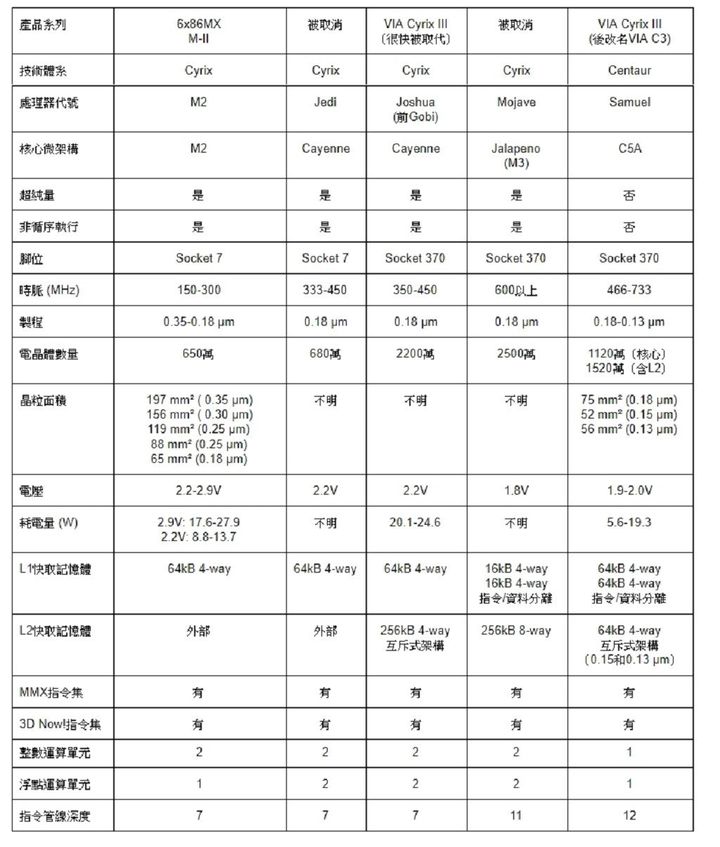

Cyrix在1997年5月30日的6x86MX(PR166-PR266,133MHz-233MHz)和1998年4月14日的M-II(PR300-PR433,225MHz-300MHz),設法修正前代產品的缺陷,像4倍容量的第一階快取記憶體、支援MMX指令集、自行擴充EMMI指令集、改進x86指令集相容、強化動態分支預測與記憶體位址轉換效率等,但浮點運算不佳的宿疾,依舊存在。

講的更白一點,唯一有立竿見影之效的,只有拉高外頻(75MHz、83MHz、95MHz、100MHz)這檔事。

更糟的是,Intel在1997年5月7日發表Pentium II,讓尚無敵手的P6核心搶灘桌機市場(諸多科科應該記得那些「Slot 1大彈夾」),同年4月2日,AMD K6也登場了。

由AMD、Cyrix、以及曾代工6x86的IBM與SGS-Thomson等4家廠商,加上發行微處理器報導的Micro Design Resource所驗證的PR值(Performance Rating),更是變相承認「我的產品時脈跟不上Intel,只能透過這種讓自己產品看起來一樣好的技倆,讓自己的產品可以標上比較高的價格」,而讓「自己的產品在消費者眼中,其實怎麼看都比Intel差」。

同樣引進PR值的AMD,卻又是另一個截然不同的故事。的確AMD曾在K5/K6搞笑過,但因為後來的AMD K7和K8都是整數浮點兼備的高效能架構,對於同期Intel的產品的確擁有「下剋上」的實力,讓PR值「看起來比較像真的」。

種種因素,使得6x86難以標上比同等級Pentium更高的價格,也難以得到品牌電腦大廠的青睞,只能困在零售市場打游擊戰(反觀Compaq還曾經痴痴的等待AMD K5,甚至不惜延宕採用Pentium的產品)。當Intel的眼光盯上低價零售市場的商機,就意謂Cyrix的死期已經不遠。

1999年6月30日,國家半導體之所以宣佈出售Cyrix給VIA,導火線無非Intel在1998年底發動的高時脈Celeron大攻勢(AMD K6-2亦共襄盛舉,反正K7也快上市了,索性降價搶市場),一口氣把Cyrix在美國零售通路的佔有率,從22%一口氣打到不到5%。至於稍晚同樣被VIA從IDT收購的Centaur,搞不好1年的WinChip銷售量,還不如Cyrix最低潮的一季。

值得一提的是,那時美國「1000美元以下低價電腦市場」,AMD K6-2的佔有率高達五成,超過Intel,不難想像Cyrix被夾殺的程度。今日各位科科耳孰能詳的「x86雙雄」共同壟斷市場的局面,就是在這時確立的。

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (下)

by 痴漢水球

2020.08.20 03:00PM

專家觀點

硬科技

處理器

硬科技

Centaur

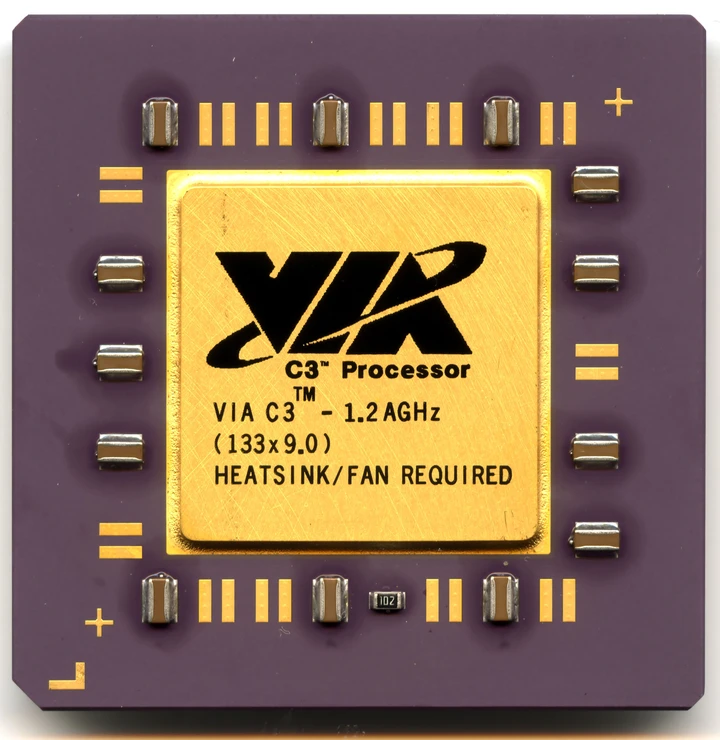

在21世紀初期,VIA的x86處理器有個知名的「亮點」:浮點運算器的時脈只有主頻的一半。其實這並非「為了提昇產品良率(畢竟Centaur體系浮點運算器的規格也沒比別人家暴力)」,而是創辦人Glenn Henry的名言「謀略優於電晶體("Tricks are better than transistors.")」的必然後果。

Centaur在1998年底公開WinChip 4(C4)技術細節時,宣稱他們希望可以激增處理器時脈到超過500MHz的水準(那時AMD剛展示500MHz的K7樣品),也為此激增指令管線深度到11階。但問題來了,堅持「簡單、迅速、便宜」的Centaur並不願意重新設計深度管線的全新浮點運算器,使其跟的上倍增的目標時脈,那該怎麼辦?

Centaur索性採取便宜行事的「鋸箭大法」,一切成本至上,WinChip 4原封不動的沿用WinChip 3的浮點運算器,但時脈只跑主頻一半,一切皆大歡喜,接著就是好幾年來,VIA x86處理器的浮點效能就被Intel AMD按著頭在地上反覆摩擦,到了後期VIA C3(C5XL)才有點起色。真的是好偉大的「謀略」,厲害到讓人想科科笑都笑不出來了。

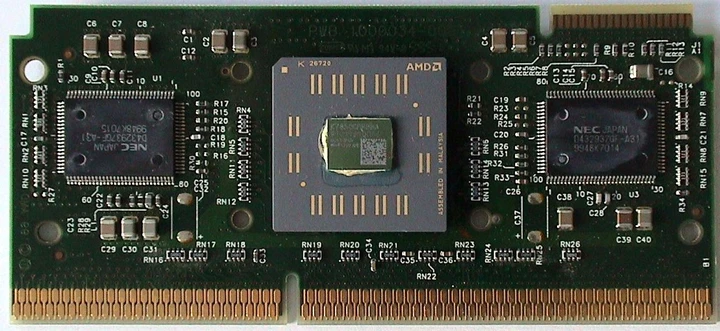

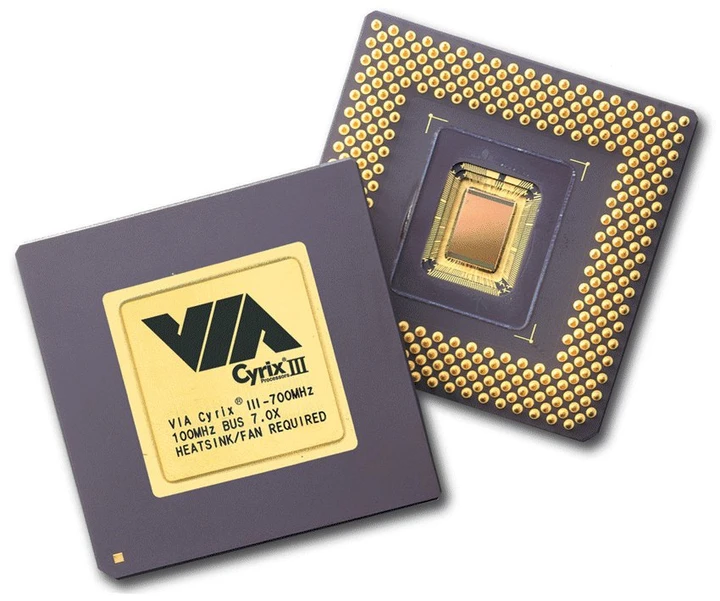

VIA在1999年先後併購Cyrix和Centaur,前者延宕已久的Cyrix Cayenne核心,歷經兩次改名,成為Socket 370腳位、代號「Joshua(約書亞)」的VIA Cyrix III處理器,總算在2000年2月22日成為市場上的真實產品。

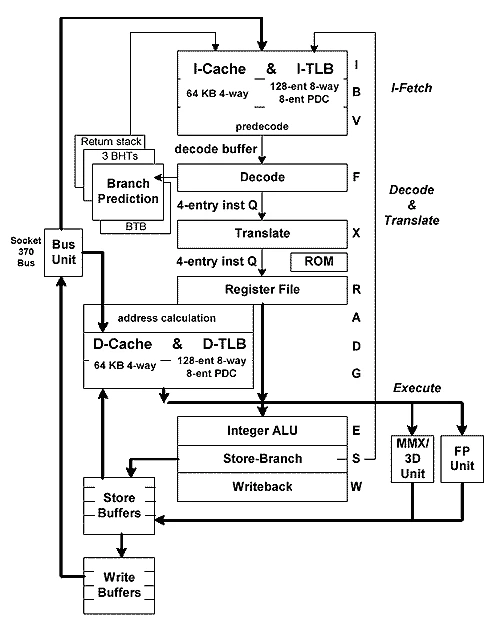

嚴格說來,Cayenne是Cyrix M2微架構的完全體,擁有管線化的浮點運算與MMX執行單元,也支援Cyrix獨創的MMX-FP指令集,足以和同時脈Intel Pentium II一較長短,但因為真的拖延太久了,當堂堂登場時,早已落後設定的Intel對手整整3年,時不我與。但往好處想,最起碼,這還是顆像樣的超純量非循序執行處理器,不是「高科技版本的80486」。

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix(上)硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix(中)硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Cyrix(下)

不過Cyrix III卻在6月6日被鳩佔鵲巢,由Centaur內部代號C5A、VIA以聖經角色Samuel命名的新核心取而代之。基於「簡單、迅速、便宜」的偉大理念,C5A核心Cyrix III並未完整繼承WinChip 4的全部特色,從外界盼望已久的超純量、非循序指令執行到動態分支預測規格通通偷工減料,依舊是顆「超級純量」x86處理器。

雖然「VIA Cyrix」品牌仍存在,但名存實亡,到了進入21世紀的2001年,Cyrix連品牌都徹底消失。VIA這決策背後的動機,除了Cyrix的東西較熱較貴、「簡單、迅速、便宜,又有超越電晶體的謀略」的Centaur比較符合VIA高層的品味,Cyrix III殺青後,VIA留不住人,既有Cyrix研發團隊形同解散,恐怕才是真正的主因。也因此,VIA的x86處理器就帶著半速浮點運算器邁入21世紀,直到2003年1月22日的後期型VIA C3 (C5XL核心)才「解除封印」。

順便一題,在2019年2月1日,AMD宣佈終止起源於Cyrix MediaGX的Geode產品線,也意謂著Cyrix技術血脈就此徹底斷絕。

靠著「簡單、迅速、便宜」和「優於電晶體的謀略」獲得重大勝利—即使並不是發生在市場上。這真的太讓人感到科科了。經過了20年,Centaur還能夠在VIA旗下繼續走多遠,就請各位科科拭目以待。

最後,請各位科科用力回想著VIA x86處理器的存在感,再跟著喊次:簡單!迅速!便宜!謀略優於電晶體!

硬科技:幻之處理器系列 VIA/Centaur的首款超純量處理器C5X(2001年)

by 痴漢水球

2023.01.26 03:53PM

專家觀點

硬科技

VIA

x86

Centaur

C5X

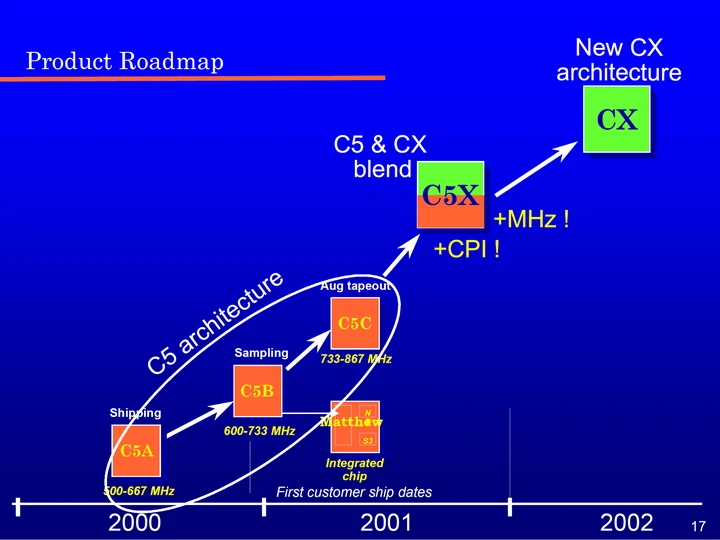

超純量管線

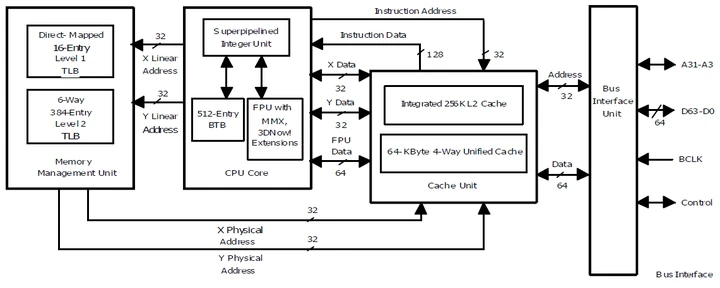

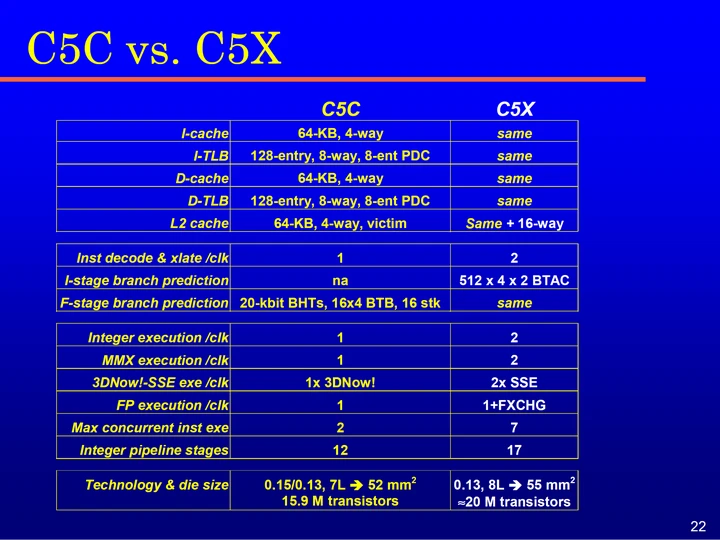

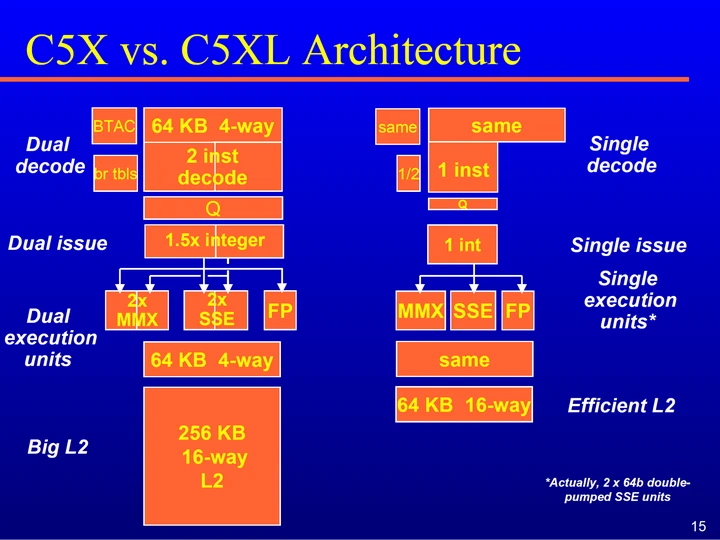

時代背景:台灣的VIA (威盛電子) 在1999年6月30日與8月5日,先後宣布購併Cyrix和Centaur,進入這塊因x86處理器雙雄在低價市場大打出手而越來越血腥的市場。但因為來自於Cyrix的人才大量流失,導致信奉「簡單 (Simple)、迅速 (Fast)、便宜 (Cheap)」的Centaur,主導了VIA後來所有x86處理器的技術發展方向。在2000年的微處理器論壇,VIA的產品時程表首度出現了Centaur首款超純量管線 (Superscalar) 的C5X,一次最多可同時執行兩個指令。只不過,C5X最後仍死在Centaur自己的手上,後面代號”Isaiah (以賽亞)” 的Nano (CN),已經是2008年的產物了。

Centaur的創辦人Glenn Henry,出身於IBM院士,對於「最低成本」有著很堅定的執著,不僅創造了「簡單、迅速、便宜」的信條,自信「謀略重於電晶體 (在WinChip 4沿用WinChip 2的浮點運算器而搞出半速浮點運算器的傳奇故事)」,更將超純量管線與非循序指令執行等先進技術視為毒蛇猛獸 (微處理器報導戲稱Centaur做的是「超級純量 (Super Scalar)」處理器)。

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (上)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (中)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (下)

只不過,研發出來的產品便宜歸便宜,Centaur終究得面對效能競爭力遠不如x86雙雄的事實,也因此展開C5X計畫,不僅是貨真價實的超純量管線x86處理器,支援SSE指令集,擁有強大的動態分支預測機制、倍增的內部執行單元數量與更深的指令管線。

值得注意的是,因x86指令集的編碼長度並不固定,C5X如同AMD和NexGen的作風,為了確保每個時脈週期,都可從第一階指令快取記憶體擷取兩個指令,導入可提前在快取記憶體內標定指令邊界的預先解碼 (Pre-Decode) 位元,所以讓實際所需要的容量激增了40%。

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊NexGen Nx586/Nx686 (上)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊NexGen Nx586/Nx686 (下)

Centaur原先預估C5X的晶粒面積是55 mm²,看起來不大,但各位科科就太過小看VIA和Centaur對低價信仰的「虔誠度」了。

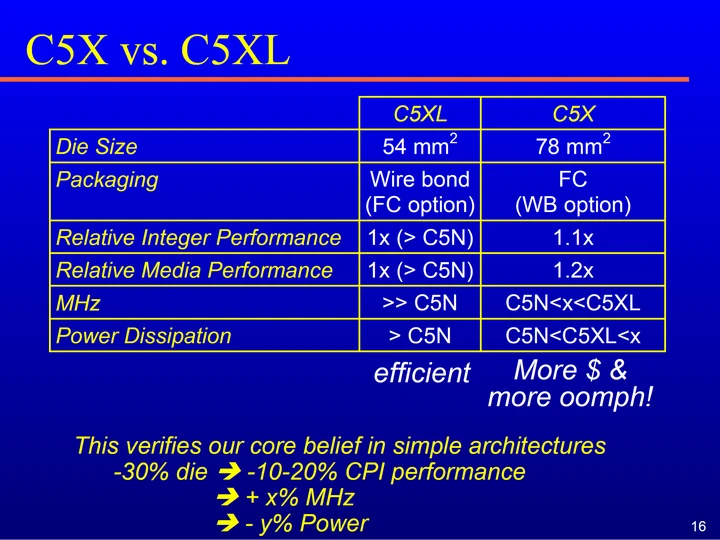

在2001年,VIA的產品時程表冒出了C5X的「對半砍版本」C5XL “Nehemiah (尼西米)”,幾乎所有規格就只有C5X的一半。只不過這時候的C5X晶粒面積膨脹到78 mm²,唯有C5XL可維持54 mm² (後來再縮小到52 mm²),隱隱約約的讓人感受到,這踩到「某個人」心中的那條「紅線」。

就Centaur當時的立場,相較於完全體的C5X,C5XL「只」付出了10%整數與20%多媒體效能的代價,順便擺脫了半速浮點算器,新增了一個亂數產生器,卻可減少30%晶粒面積,並利於降低耗電且提昇時脈。簡而言之,C5XL「證實Centaur對簡單微架構的執著是正確的 (This verifies our belief in simple architectures)」,實現最高的經濟效益,充分滿足了Glenn Henry的信念,真是好棒棒。

但各位科科腦中絕對會浮出「本末倒置」這個成語。喂,說好的超純量管線呢?是擺明只顧成本不顧效能就對了?做出這樣的東西究竟鎖定的客戶是哪些人?Centaur和VIA通通隻字不提,繼續拼命把簡報改來改去,造就混亂異常的產品時程表。

總之,Centaur歷史上第一個超純量管線處理器就這樣默默的消失了。C5XL則變成VIA C3 (桌機)、Antaur (筆電) 和 Eden (嵌入式) 產品線的核心,後面再一步一步的發展成C5J “Esther (以斯帖)”,晶粒面積進一步縮減到31.7 mm² (IBM 0.09µm製程),僅為WinChip 2 (95 mm²) 的三分之一。Glenn Henry這個人和他領導的研發團隊,對壓低成本的執念之深,實在讓人感到不寒而慄,也許這就是他們「工作成就感」的來源。

只不過,做出自己看得很爽的東西是一回事,市場是否願意買單那又是另一回事。這些年來,過去曾在產品開發上常跟VIA打交道的筆者,一直很納悶一件事:VIA和Centaur的「策略」到底是什麼?難不成天真的相信「只要東西夠便宜,就一定會有人掏錢」?滿滿的工程師思維?

假若要走出一條和Intel AMD截然不同的路,例如鎖定低價電腦或工控市場,原先計畫中整合北橋晶片組與S3繪圖的 “Mattew (馬太)” 才是屬於VIA的「福音」(類似Cyrix MediaGX),但卻很快的消失在VIA那充滿聖經人名的產品時程表,不知是技術困難度太高還是商業層面的考量。但各位科科要知道,VIA足足砸了3.23億美元買下S3,這金額遠高於併購Cyrix (1.67億美元) 和Centaur (5100萬美元),VIA不全力進攻單晶片解決方案,才是讓筆者感到詭異的地方。

最後,VIA已出售處理器與晶片組智財權給上海兆芯 (2.57億美元),也脫手Centaur部份員工與設備給Intel (1.2億美元),以後大概也無緣看到「彷彿上帝顯靈」的產品時程表,但Centaur能夠在x86處理器的戰場存活這麼久,再想想那麼多的「先烈」,也真的算是他們的本事了。