艺术设计案例赏析「D&R」vol.013:思辨设计中的非现实美学设计

设计不只是解决问题,还可以提出问题

思辨设计并不是要取代传统的设计,反而是要去拓宽我们传统设计的可能

思辨设计与诸设计的区别

① 思辨设计传统设计的区别

如果说工业设计、平面设计、室内设计这类传统设计的目的在于针对性的解决某个具体问题,如大到全球变暖、资源紧缺,小到一个杯子的设计,那么思辨设计则与之不同。思辨设计的做法并不在于直接应对这些问题,而是跳过这些问题的表征,去探究其背后的本质问题,并用设计的方法论及想象力去激发和鼓励人们对现存世界的思考和批判,以此来进一步催化问题的解决。

② 思辨设计与批判性设计、设计虚构的区别

批判性设计是思辨设计的前身,主要通过不合常理甚至带有一丝荒诞意味的设计,来引发人们对他们习以为常的事情进行反思。如维也纳设计师克莱门斯·席林格(Klemens Schillinger)在2017年设计了一系列替代手机(如图2.2),它们可以满足人们对“滚动”和“滑动”操作的渴望,旨在讽刺人们对智能手机越来越沉迷,就算不打电话或发信息,也可以玩个不停。批判性设计和思辨设计都挑战了传统的设计概念和模式,扩展了设计通常涉及的领域和可能性,但是思辨设计是更加面向未来的,通常用于质疑科学和技术进步的途径以及这些途径的社会文化含义。

设计虚构是一种通过原型和故事来推演新的设计想法的方式。设计虚构中代 表性的作品就是《2000年的法国》(如图2.2),该作品是由 Jean-Marc Cote 以及其他法国艺术家创作的,这一系列科幻的图像描绘出艺术家眼中2000年后的生活模样,其中有鲸鱼潜水艇、机械理发机、机械扫地器等,可以看出有些画面确实预见了我们现在的时代。设计虚构和思辨设计的相同点都是关注未来可能的发展,但与思辨设计相比,设计虚构描绘的未来更加不切实际,且重点不在反思而在展望。

③ 思辨设计如何实现?

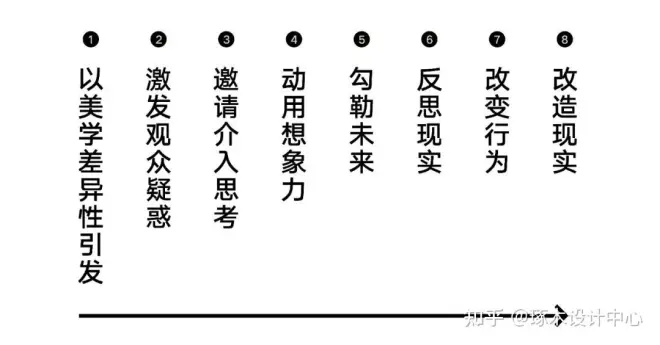

思辨是一种理性的思维方式,设计是具体的实践方式。思辨设计就是基于理性推论的视觉化呈现,以非现实的物理道具提出新的观念及可能性,进而激发观者对于该议题的思考和讨论。那思辨设计如何实现呢?在张黎翻译的《思辨一切》译本中指出思辨设计的实现遵循以下步骤(如图2.3)。其中第 1 步的美学差异性尤为重要,它也是思辨设计中的非现实美学。美学差异性可以从视觉上吸引观者的注意力,产生 2~5 步骤,观者产生疑惑、思考及想象。进而如何使观者产生 6-8 步骤中的反思现实和改变行为。

思辨设计的非现实美学设计

① 非现实的思辨诗学

叙事是定义问题的关键工具之一,也是思辨设计中搭建的一个讨论场,人们可以在一个非现实的叙事场景里重新思考当下的生活。如英国在2012年播出的电视剧《黑镜》(Black Mirror,2012),该剧将当前科学技术夸张化,设想出当它们进一步发展会导致哪些恶果,讽刺了科技对人性的破坏和利用,为观者提供了一个非常有感染力的叙事语境以及沉浸式的体验。这也正是通过以“假如...”的方式去对我们当下的生活环境提出问题,对未来会产生的情境进行推测和构想。

② 非现实的视觉语言

观者对于思辨设计的感知与认知主要是通过视觉来传达。思辨设计的非现实美视觉语言由美学差异引发,从视觉上吸引观者的注意力,继而激起疑惑,便完成了思辨作品设计目的的第一步。西班牙设计师埃尔•乌尔蒂莫•格瑞多(El Ultimo Grito) 推出的“想象中的建筑”(如图 3.2),该项目由威尼斯手艺人通过想象用玻璃吹塑成一系列的建筑模型包括电影院、车站、房子等,呈现出“城市的社会命题以及物质与精神要素”的半成形物理形态。画面中对现实建筑的细节进行简化和抽象处理,刻意地削弱了人们在日常观看体验中对于建筑的熟悉感,旨在为观者搭建一个自由思考的空间。

③ 非现实的物理道具

物理道具是思辨设计的本质要素。当观者去看思辨设计作品时,需要通过想象力去理解作品中的非现实世界。思辨设计的道具主要作为一种具有物理形式的借喻修辞,以局部指代整体,旨在促使观众对道具所处世界的独立思索。思辨设计中的道具也不代表真实的事物,所以在当下的世界里暂时没有实际的功能,而是为了让叙事的环境更完整、场景更逼真,是激发人们想象力的导火索。曾在英国皇家艺术学院任教的詹姆斯·奥格(James Auger),他第一个思辨设计项目是2001年的《牙齿收音机》(如图 3.3),该项目是研究植入式技术对人体增强的影响,奥格提出了“可植入电话的”方案,为了传达着一概念,奥格在透明的树脂牙模中嵌入了计算机芯片。这个项目被大众媒体报道后得到了广泛地传播,虽然概念是非现实的, 但也引导了人们去思考一个没有考虑过的主题。

思辨设计的非现实设计案例

① 《平行世界量子雷达》

帕特里克·史蒂芬森·基廷(Patrick Stevenson Keating)的平行世界量子雷达(The Quantum Parallelograph)是一个探索性质的道具(如图 4.1),是对量子物理和平行宇宙概念的探索与实验。用户将数据录入该设备的数据库后,设备通过分析能够模拟计算出用户此时的平行生活状态,并打印出一小段“平行生活声明”概述。帕特里克将这一小段证据性的文字比作一本书的简介,有些含糊其辞但总能给引发好奇并激发更多的联想。以提醒人们,也许生活比你期望的要糟糕很多。

② 《最后我成了一名画家》

罗迪纳(The Rodina)是捷克一间通过以艺术和表演为基础的实验方法进行实践 的工作室。他们的兴趣在于关注文化、科技以及美学之间的相互关系。《最后我成了一名画家》(At the End I Became a Painter)(如图4.2)是罗迪纳工作室(The Rodina) 在2016年探索人们与数据的关系时做的项目。这个设计项目通过扫描软件采集观者的脸部数据,用扫描软件把观者脸部的形状制作成了一张张抽象的图表,再用不同的颜料来绘制每个人脸上的特征。每个参与到设计中的观者,都将获得自己脸部的一张数据化海报。这个案例向人们提问,你有看过自己被数据化后的脸吗?

③ 死亡模仿语言

死亡模仿语言是荷兰艺术家哈姆(Harm Van Den Dorpel)2016年用微观反馈和算法模仿生物遗传变化和进化规律的网站,该网站由将近 1000,000 张图像整齐排列而成(如图4.3。在该网站中,单击悬停在每张图上的双螺旋符号,将调出一 张 ID 卡,其中列出了该 DNA 的具体信息,包括父母(由心形图形链接)、年龄、 观看次数等标签,随着生物的进化规律,图像多样性逐渐缩小。这个作品在思辨设计基本理论的指导下,结合生物进化演变的概念,运用到视觉传达领域,形成图形化的语言,告诉观众生命的诞生消亡传承的过程,提供惯着更多关于生命死亡的反思。