一、商品与货币: 1.商品

商品是用于交换的劳动产品。

(1)商品的两个因素

(2)商品的劳动二重性

(3)价值形式或交换形式

A.

(1) 商品的两个因素

即使用价值和价值。

物的有用性使物成为使用价值。

交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。使用价值同时又是交换价值的物质承担者。

如果把商品体的使用价值撇开,商品体就只剩下一个属性,即劳动产品这个属性。随着劳动产品的有用性质的消失,各种劳动不再有什么差别,全都化为相同的人类劳动,抽象人类劳动。劳动产品剩下来的东西,作为它们共有的这个社会实体的结晶,就是价值——商品价值。

使用价值或财物的价值量是用它所包含的“形成价值的实体”即劳动的量来计量。劳动本身的量是用劳动的持续时间来计量,而劳动时间又是用一定的时间单位如小时、日等作尺度。社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。

社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值的价值量。而生产商品所需要的劳动时间随着劳动生产力的每一变动而变动。劳动生产力是由多种情况决定的,其中包括:工人的平均熟练程度,科学的发展水平和它在工艺上应用的程度,生产过程的社会结合,生产资料的规模和效能,以及自然条件。

商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比,与这一劳动的生产力成反比。

(2) 体现在商品中的劳动二重性

由自己产品的使用价值或者由自己产品是使用价值来表示自己的有用性的劳动,我们简称为有用劳动。

只有独立的互不依赖的私人劳动的产品,才作为商品互相对立。各种使用价值如果不包含不同质的有用劳动,就不能作为商品互相对立。

在商品生产者的社会里,作为独立生产者的私事而各自独立进行的各种有用劳动的这种质的区别,发展成一个多支的体系,发展成社会分工。

比较复杂的劳动只是自乘的或不如说多倍的简单劳动,因此,少量的复杂劳动等于多量的简单劳动。

有用劳动成为较富或较贫的产品源泉与有用劳动的生产力的提高或降低成正比。相反地,生产力的变化本身丝毫也不会影响表现为价值的劳动。不管生产力发生了什么变化,同一劳动在同样的时间内提供的价值量总是相同的。

一切劳动,从一方面看,是人类劳动力在生理学意义上的耗费;作为相同的或抽象的人类劳动,它形成商品价值。一切劳动,从另一方面看,是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费;作为具体的有用劳动,它生产使用价值。

(3)价值形式或交换价值

前言:本节主要讲述的是商品交换的历史进程及各种交换方式的具体价值形式。

A、简单的、个别的或偶然的价值形式

一般交换过程:1尺麻布=2斤小米

a.价值表现的两极:相对价值形式和等价形式

相对价值形式和等价形式是同一价值表现的互相依赖、互为条件、不可分离的两个要素,同时又是同一价值表现的互相排斥、互相对立的两端即两极;这两种形式总是分配在通过价值表现互相发生关系的不同的商品上。

一个商品究竟是处于相对价值形式,还是处于与之对立的等价形式,完全取决于它是价值被表现的商品,还是表现价值的商品。

b、相对价值形式

处于流动状态的人类劳动力或人类劳动形成价值,但本身不是价值。它在凝固的状态中,在物化的形式上才成为价值。

商品A同作为价值体,作为人类劳动的化身的商品B发生关系,使B的使用价值成为表现A自己价值的材料。在商品B的使用价值上这样表现出来的商品A的价值,具有相对价值形式。

c.等价形式

一个商品的等价形式就是它能与另一个商品直接交换的形式。

等价形式的第一个特点,就是使用价值成为它的对立面即价值的表现形式。商品的自然形式成为价值形式。

等价形式的第二个特点,就是具体劳动成为它的对立面即抽象人类劳动的表现形式。

d、简单价值形式的总体

一个商品的简单的价值形式,就是该商品中所包含的使用价值和价值的对立的简单表现形式。

随着同一商品和这种或那种不同的商品发生价值关系,也就产生它的种种不同的简单价值表现。它可能有的价值表现的数目,只受与它不同的商品种类的数目的限制。这样,商品的个别的价值表现就转化为一个可以不断延长的、不同的简单价值表现的系列。

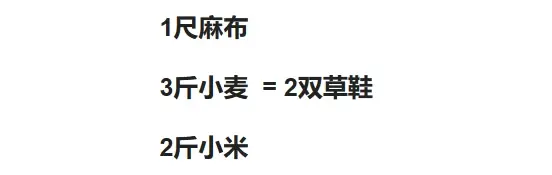

B、总和的或扩大的价值形式

1尺麻布=2斤小米,或=3斤小麦,或=2双草鞋

a、扩大的相对价值形式

商品价值表现的无限的系列表明,商品价值是同它借以表现的使用价值的特殊形式没有关系的。

不是交换调节商品的价值量,恰好相反,是商品的价值量调节商品的交换比例。

特殊等价形式

种种不同的商品体中所包含的多种多样的一定的、具体的、有用的劳动,现在只是一般人类劳动的同样多种的特殊的实现形式或表现形式。

c.总和的或扩大的价值形式的缺点

商品的相对价值表现是未完成的,因为它的表现系列永无止境。每当新出现一种商品,从而提供一种新的价值表现的材料时,由一个个的价值等式连结成的锁链就会延长。

扩大的相对价值形式的缺点反映在与它相适应的等价形式中。既然每一种商品的自然形式在这里都是一个特殊的等价形式,与无数别的特殊等价形式并列,所以只存在着有局限性的等价形式,其中每一个都排斥另一个。它还没有获得统一的表现形式。

C、一般价值形式

1、是简单的,因为都是表现在唯一的商品上;2、是统一的,因为都是表现在同一的商品上。

a、价值形式的变化了的性质

物化在商品价值中的劳动,不仅消极地表现为被抽去了实在劳动的一切具体形式和有用属性的劳动。它本身的积极的性质也清楚地表现出来了。这就是把一切实在劳动化为它们共有的人类劳动的性质,化为人类劳动力的耗费。

劳动的一般的人类的性质形成劳动的特殊的社会的性质。

b、相对价值形式和等价形式的发展关系

等价形式的发展程度是同相对价值形式的发展程度相适应的,等价形式的发展只是相对价值形式发展的表现和结果。

价值形式发展到什么程度,它的两极即相对价值形式和等价形式之间的对立,也就发展到什么程度。

充当一般等价物的商品则不能具有商品世界的统一的、从而是一般的相对价值形式。

扩大的相对价值形式,表现为等价物商品特有的相对价值形式。

c、从一般价值形式到货币形式的过渡

一种商品处于一般等价形式,是因为而且只是因为它被其他一切商品当作等价物排挤出来。这种排挤最终限制在一种特殊的商品上,从这个时候起,商品世界的统一的相对价值形式才获得客观的固定性和一般的社会效力。

D、货币形式

一尺麻布=两斤小米=两双草鞋,均=1厘金

金在第四种形式中同麻布在第三种形式中一样,都是一般等价物。唯一的进步是在于:能直接地一般地交换的形式,即一般等价形式,现在由于社会的习惯最终地同商品金的特殊的自然形式结合在一起了。

(4) 商品的拜物教性质及其秘密

人类加工天然存在的物品并加以交换时,这种物品就变成商品——一种超感觉的物品(不管商品多么繁杂,之间的性质多么不同,总是能以一种比例进行交换)。这种交换的神秘性来自于哪呢?

人类劳动的等同性,取得了劳动产品的等同的价值对象性这种物的形式;用劳动的持续时间来计量的人类劳动力的耗费,取得了劳动产品的价值量的形式;最后,劳动的那些社会规定借以实现的生产者的关系,取得了劳动产品的社会关系的形式。

商品形式的奥秘不过在于:商品形式在人们面前把人们本身劳动的社会性质反映成劳动产品本身的物的性质,反映成这些物的天然的社会属性,从而把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。由于这种转换,劳动产品成了商品,成了可感觉而又超感觉的物或社会的物。

商品世界的拜物教性质,是来源于生产商品的劳动所特有的社会性质。

私人劳动在事实上证实为社会总劳动的一部分,只是由于交换使劳动产品之间、从而使生产者之间发生了关系。因此,在生产者面前,他们的私人劳动的社会关系不是表现为人们在自己劳动中的直接的社会关系,而是表现为人们之间的物的关系和物之间的社会关系。

劳动产品分裂为有用物和价值物,实际上只是发生在交换已经十分广泛和十分重要的时候,那时有用物是为了交换而生产的,因而物的价值性质还在生产时就被注意到了。从那时起,生产者的私人劳动真正取得了二重的社会性质。一方面,生产者的私人劳动必须作为一定的有用劳动来满足一定的社会需要,从而证明它们是总劳动的一部分,是自然形成的社会分工体系的一部分。另一方面,只有在每一种特殊的有用的私人劳动可以同任何另一种有用的私人劳动相交换从而相等时,生产者的私人劳动才能满足生产者本人的多种需要。

劳动产品的价值性质,只是通过劳动产品作为价值量发生作用才确定下来。价值量不以交换者的意志、设想和活动为转移而不断地变动着。在交换者看来,他们本身的社会运动具有物的运动形式。不是他们控制这一运动,而是他们受这一运动控制。要有十分发达的商品生产,才能从经验本身得出科学的认识,理解到彼此独立进行的、但作为自然形成的社会分工部分而互相全面依赖的私人劳动,不断地被化为它们的社会的比例尺度,因为在私人劳动产品的偶然的不断变动的交换关系中,生产这些产品的社会必要劳动时间作为起调节作用的自然规律强制地为自己开辟道路。