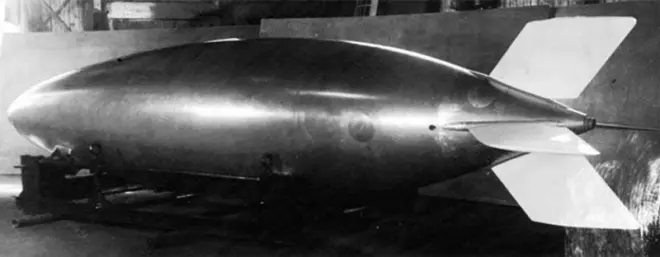

英国“鼎盛期”火箭鱼雷,一款不像鱼雷的鱼雷

鱼雷的航速对战斗有至关重要的作用,航速越快留给敌人的反应时间就越短,成功率就越高,比较知名的高速鱼雷如九三式氧气鱼雷、“暴风雪”超空泡鱼雷,它们都是各自时代的领先设计。在二战结束后,英国开始了新的高速鱼雷探索,“鼎盛期”(Heyday)火箭鱼雷就是一次很有意思的尝试。

英国24.5英寸鱼雷

“鼎盛期”的设计者是巴恩斯.华莱士,他在二战期间设计了著名的弹跳炸弹,这种炸弹在轰炸大坝的行动中取得成功,据说他设计鱼雷的初衷是想研究空气动力学,但当时得不到资金支持,转而投入到有资金的流体动力学研究中,毕竟这两项科学有着较强的联系,这才有了“鼎盛期”鱼雷。

巴恩斯.华莱士

传统鱼雷主体是圆柱形,要想提高航速和航程就需要加强动力系统,势必会增大鱼雷直径或长度,而这种违反流体力学高速航行的结构又反过来抵消了一部分动力,航速提升并不大,除非像“暴风雪”鱼雷那样运用超空泡这类其他技术。

巴恩斯.华莱士设计的“鼎盛期”弹体呈纺锤形,前后几乎对称,表面进行了层流优化,看起来光滑流畅,它的弹体最大直径几乎是533毫米重型鱼雷的2倍,不过弹体长度却短得多,理论上来说这种结构的鱼雷适合高速航行,只是外形与常规鱼雷相差太多,看起来更像是航空炸弹。

“鼎盛期”采用液体火箭发动机作为动力,这一技术似乎源自二战德国,它使用过氧化氢作为“燃料”,一个压力为600磅/平方英寸的容器占据了“鼎盛期”弹体内大部分空间,在它的两侧各有一个高压压缩空气钢瓶,火箭运转时先将压缩空气进入过氧化氢容器中,驱动过氧化氢向外流出,在通过一个银网时催化分解成氧气和水蒸气,它们再通过鱼雷尾部的喷口喷出产生推动力,它的推力大约200公斤。

“鼎盛期”的外壳被做得尽可能的平滑,以便层流现象产生,弹体尾部有十字形分布的舵面,这些舵面可以偏转20°,以调整鱼雷运动轨迹。在1951年的测试中发现鱼雷表面28%出现了层流,设计师对此表示满意,至少这意味着理论的可行性,但是军方却不满意,因为还远达不到军事运用的程度,“鼎盛期”的航速也仅仅比普通鱼雷快了一点点,而“鼎盛期”如果作为一种全新的武器服役,不仅需要改变现有的鱼雷武器系统,它的生产加工也极为困难,其表面任何一个地方如果没有处理光滑,就可能在入水后产生不利的湍流。

在军事失去兴趣后项目停滞,原型鱼雷现存于英国海军博物馆内。不过这确实是一次非常有意思的技术尝试,至少证明其原理的可行性,或许未来某一天会重拾技术。