【技术】S-duct到底是个什么玩意儿

好久没写技术专栏,手有点生了……

因为我不是技术专家,所以下面写的东西难免会有错漏,望各路大佬不吝赐教,有什么想讨论的也欢迎在评论区留言。

如果喜欢我的专栏不妨点个三连加关注,比赛周赛后分析,非比赛周末新闻/杂谈持续更新中~

要弄清楚S-duct到底是个什么东西,我们得先整明白这玩意儿到底设计出来是为了解决一个什么问题的,所以得先讲讲有点枯燥的空气动力学科普。

首先,根据伯努利方程和能量守恒,我们需要知道一个最基本的规律——气流流速越快,压强越小。

然后,我们假定有从无穷远处吹来的匀速“自由流”,在此气流流经某一平面时,我们可以观察到一些有趣的现象——其中一个就是接近平面的气流速度几乎为0,而越远离平面表面的气流速度会越高,直到接近无限远处的“自由流”速度。这个气流速度降低的“薄片”区域被称之为边界层。边界层的厚度随流经平面长度的增加而加厚。

边界层在刚产生时基本上是层流,随边界层的加厚,层流会转变成湍流,由于湍流速度存在脉动分量,这个边界层会进一步加厚,沿平面的动量损失增加,因此湍流的摩擦进一步增大,对于一台赛车来说,阻力也会随之增加。

一个厚的边界层不仅会产生更大的黏性摩擦阻力,同时可能会产生气流分离,这样会导致更大的阻力并导致赛车翼型的下压力减小,但湍流边界层有一个好——这种边界层的分离速度较慢。为了避免(或者说减缓)气流分离这一情况的出现,工程师们就利用上了S-duct这个小装置。

所以S-duct本质上的原理在于对边界层施加扰动,使其转入湍流,由于湍流边界层拥有在远处仍然保持附着的趋势,我们可以通过一些小的涡流发生器减缓气流分离的发生,获得阻力方面的收益。

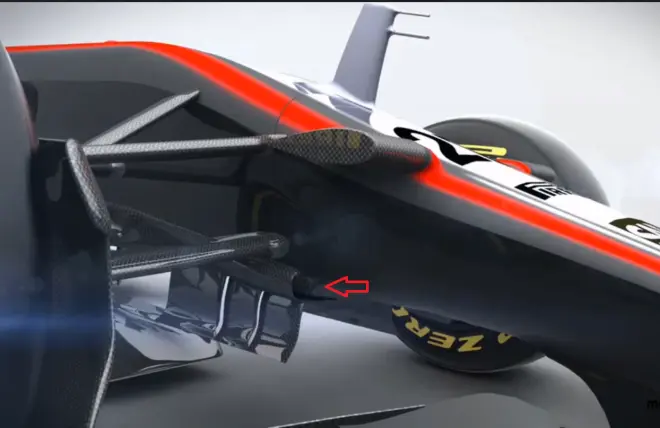

对于F1来说,气流分离发生的一个主要区域就在前翼。当气流流经鼻锥下方的区域时会因为能量损失而减速形成湍流,前翼上表面和鼻锥支架内表面会形成一个湍流发生管道,然后更要命的事情就发生了——产生的湍流会撞击上面的拐角然后加速向下流动,这会形成一个循环(图中蓝线区域),而此湍流则会向赛车后部流动。

这股湍流在向后移动的同时会流经turning vane和底板最前端的分流器,而我们根据常识就能知道,不可控的湍流会导致气动效果变差,在此区域的气流越干净(越贴近层流),其他气动部件中能够榨取的性能就越多。

为了使此湍流带来的影响最小化,现代S-duct应运而生。

先等等,说到现代,那就一定有比较古早的S-duct设计了吧?

是的,真的有。

最早在F1上运用的S-duct设计大约可以追溯到80年代左右,我们从Lotus Type 80的手稿中就能看到相似理念的设计,不仅有这个S-duct通道,而且柯林查普曼还专门设计了鼻锥用裙边封住侧面以提高下压力(当然这个设计还是地面效应的产物,非常不稳定),整体上讲还是通过抽吸作用加速底盘下面的气流通过,整个车底就变成了一个巨大的吸尘器,产生大量下压力。

之后最著名的代表性设计应该就是F2008上的S-duct了,当然需要注意的是,当时的设计思路与现在的版本并不完全相同,F2008上该设计的作用更倾向于Type 80——即更多依靠这个“抽吸”作用加速鼻锥和前翼下表面气流,提高前部下压力。据某贴吧工程师的论述,F2008的车辆前端就是一个比较整体的扩散器,这么说直到现在他们的设计思路还在吃十几年前的老本,真是让人……汗颜……

后来,自索伯在2012赛季把这项设计复活之后,我们总能零零散散的在不同车队身上见到这个设计,不过整体考量与早前版本并不完全相同,一方面是现在的S-duct入口开孔已经很小,大多数甚至已经开在了鼻锥侧面,对下压力的追求已经不那么要紧;另一方面,在考虑到提供下压力的同时还需要尽量避免增加阻力,于是这一目标催生了各种各样的设计。

对于中小车队来说,这个装置的引入则要更晚一些,哈斯车队的空气动力学主管Arron Melvin介绍说,他们的S-duct在2019年才引入,“本质上说,我们通过两个NACA管将这些‘脏空气’(即湍流)吸入,避免湍流在车体下方畅行无阻,然后将它们从车体上方放掉,这样就只会对驾驶舱附近和侧箱上方造成影响了,这个损失比起让低速湍流经过主turning vane来说要小得多。”

通过SimScale的CFD模拟演示,我们可以清晰地看见气流在流经前翼部分及S-duct内部的走向示意图——大多数气流撞击鼻锥之后会直接沿鼻锥上表面向后流动,而那些不那么“听话”的气流可以通过鼻锥侧面的S-duct入口被吸入并从鼻锥上表面的出口排溢。

入口设计成NACA管样式主要是因为该设计能够在兼顾气流引入效率的同时尽可能的减小额外阻力。NACA管能够在尖端部分的两个边缘(下图中蓝色区域)产生一组对向旋转的涡流,降低该处的静压力,让气流更高效地被“抽进”S-duct内部。

当然,为了做到这一点,NACA管入口需要基本平行于气流方向放置,同时应该安放在边界层相对较薄的位置。

气流出口的设计则要简单许多,因为它的作用并不复杂——给产生的湍流一个足够的空间排出,确保其能够沿着鼻锥方向向驾驶舱部分流动即可。

但值得注意的是,导管在鼻锥内部的设计也有相当的讲究,因为鼻锥必须在内部开了S-duct之后还能通过FIA的碰撞测试,这给工程师们就增加了不少麻烦,或许这正是中小车队实装这一技术的时间比其他大车队晚那么多的原因之一。