弹链、双联装、大口径?且看一战后千奇百怪的英国刘易斯机枪

一战结束,需求终止

大名鼎鼎的刘易斯轻机枪在一战期间作为英军的主力武器,上天入地,处处都是它的身影,可谓是立下了汗马功劳。然而,随着一战结束,军方对它的需求直线下降,英国伯明翰轻兵器公司(BSA)在1919年初便终止了军用型刘易斯机枪的生产与供应。

然而,以BSA为代表的英国兵工厂与军火公司仍然在不断改进、改造库存的刘易斯机枪,直到1935年布伦轻机枪的正式采用,这类活动才勉强以失败告终。

缺陷重重

一战结束后,英军批评了刘易斯机枪的缺陷,比如对步兵而言重量太大,而且容易发生故障。尤其是刘易斯所使用的卷簧强度不够,时不时会发生断裂。

此外,机匣的设计导致出现卡壳时不得不进行拆解来排除障碍。弹盘的强度也不够,发生形变后会导致供弹不畅……于是,英军开始寻找新的武器代替刘易斯,同时对库存的刘易斯进行改造。

昙花一现的弹链装置

1921年,恩菲尔德皇家轻兵器工厂机枪部门的一位检视员弗兰克·福斯特(Frank Forster)和轻兵器总检视员乔治·布朗尼(George H. Stewart Browne)申请到了一份专利。

二人设计了一种将刘易斯机枪改造为弹链供弹的装置,直接安装就可以让刘易斯改用可散式弹链供弹,而无需对枪体进行额外的改造。

然而,这种设计并没有引起军方的兴趣,很快便石沉大海。

轻量化:去掉套筒!

BSA尝试过将刘易斯机枪轻量化,在降低射速和改进扳机的基础上推出了四种方案,它们分别代号“A”、“B”、“C”和“D”,每种方案各生产了25支样枪。

由于使用这种可以单发射击的扳机,轻量化刘易斯的枪管不再升温迅速,硕大的风冷套筒因此被去掉了,这足足减轻了10磅(约4.536kg)的重量。此外,它们还改用了22发容量的弹盘,进一步压缩了重量。

1923年10月,BSA的“D”型刘易斯机枪与麦德森、勃朗宁BAR、霍奇克斯弹匣型、霍奇克斯弹板型,以及比尔德莫尔-法夸尔机枪同台竞技,但表现不佳。

英军更看好勃朗宁BAR自动步枪,而对刘易斯“D”型,则给出了以下几点评价:

太重,不适合需要高机动性的战斗;

故障较多;

不适合作为各兵种的通用武器;

射速过高。

不过,测试方还是肯定了它最基本的可靠性,以及作为防空武器时手感十分理想。最终,英军在五种自动步枪/轻机枪中选择了BAR进行改进与发展,不过BAR也没能成功上位、彻底取代刘易斯(详情请见英国试过BAR:英伦风味的勃朗宁自动步枪)。

布伦登场:军方对刘易斯失去兴趣

BSA的轻量化刘易斯机枪、轻兵器委员会改进的勃朗宁BAR,以及维克斯公司的维克斯-贝蒂埃机枪都没能彻底让英军满意。1935年,英军正式引入了捷克斯洛伐克布尔诺兵工厂(ZB)的ZGB-33轻机枪,并将布尔诺和恩菲尔德的名字相结合,成为了新机枪的名号——“BREN(布伦)”。

布伦的列装宣告了刘易斯时代的终结,英军迎来了第二代轻机枪,然而对刘易斯的改造仍未终止。

转向外贸:布伦弹匣的轻量化刘易斯

英军采用布伦后,BSA和索利军备有限公司曾尝试过将布伦的一些特征与刘易斯相结合,用于外贸,于是出现了一系列的弹匣型刘易斯。

1937年,BSA推出了一种使用布伦弹匣和脚架的轻量化刘易斯机枪,脆弱的卷簧常规的条形复进簧取代,增强了可靠性。根据手册中的描述,该枪带有提把和脚架时仅重21磅(约9.525kg),比原版减重3.5kg以上。

BSA为了扩大受众面,可以提供任何(军用)口径的版本,除了.303的原版外,还有使用7.92mm毛瑟弹药的型号,其弹匣或许与ZB-26的通用。

有趣的是,这种轻量化刘易斯还带有弹匣井防尘盖,这是那个年代比较流行的设计。

除了BSA以外,索利公司也推出过几种轻量化刘易斯:将刘易斯Mk III航空机枪改造为使用布伦弹匣、适合步兵使用的武器。

由于索利是一家军剩出口商,并没有独立加工的能力,只得和比利时列日的埃德加·格里马尔工厂(Etablissements Edgar Grimard)合作完成这些改造。

索利的第一种轻量化刘易斯机枪保留了原版的卷簧、缩短了枪管长度,还增加了散热片;它的弹匣井部件的左侧设有两个小孔,用于安装照门(由于弹匣从上方插入,它的照门不得不偏向左侧);除此之外,索利的轻量化刘易斯在尾托左侧还设有法国贝蒂埃卡宾枪那样的背带槽。

不久后,索利的第二种轻量化刘易斯出现了。合作方埃德加·格里马尔工厂大改第一型的设计,放弃了卷簧,改用条形复进簧,并去掉了散热片,增加了一个前握把,兼具单脚架功能……这使得第二型与BSA 1937有几分形似。

尽管英军已经采用了布伦轻机枪,索利在1938年提交了两支第二型轻量化刘易斯用于测试,但是结果狠狠地打了自己的脸:

由于新枪的导气孔变小了,运作变得不可靠,直到更换了原版气体调节器才得以解决;

精度很差,单脚架的位置使得全枪操作起来难以控制;

第一发供弹失败,建议使用捷克原版弹匣,它们的托弹弹簧更轻一些。

后来的测试依然不理想,报告中再次批评了那个单脚架。轻兵器委员会建议改用布伦的两脚架,安装在导气箍附近。经过修改后,带有布伦脚架的索利-刘易斯机枪在测试中表现尚可,但军械局认为用它换掉布伦是非常不现实的,只能扔给那些渴望改进现有装备的地方军。

1940年,埃德加·格里马尔带着最后一种轻量化刘易斯抵达了英格兰,但是为时已晚:1939年4月21日的一份备忘录表明,官方正式叫停了改造刘易斯的行动,接下来任何改进刘易斯的方案都不会被考虑了。多余的刘易斯机枪的部件应当被用来维护库存中的枪械,而不是拿去整这些没有前途的改装。

讽刺的是,在测试了最后一种索利-刘易斯机枪后,人们发现它的表现比第二型还差,而且找不出原因。

尽管索利的轻量化刘易斯在测试后收到了消极的评价,且官方已经叫停了诸如此类的改造,BSA仍然选择在1940年再去研发一种使用布伦弹匣的刘易斯机枪。它也是由MkIII航空型改造而成,使用了布伦的枪管提把和脚架。

很显然,该枪注定消失在历史中。

大口径试验:BSA的.50机枪

1921年,BSA推出了一种参照刘易斯的.50口径管退式机枪,它既有气冷版本,也有水冷版本。

根据BSA的手册,气冷型重达46磅(约20.865kg),使用37发弹盘供弹。它可以用来摧毁空中或地面的轻型装甲目标,并且很有希望在空军、陆军和海军中占据重要地位。

英国轻兵器委员会的代表在1921年11月访问BSA时首次注意到了这支机枪,但是它的射速对于列装来说实在是太慢了。在后来的测试中,它抽壳、抛壳并不顺畅,时常造成卡顿,单发模式需要快速扣动扳机才能实现……这支有趣的“大号刘易斯”也就没能在历史上溅起几片水花。

高射速试验:BSA的双体航空机枪

1930年,在研究和发展(武器)副主任的推荐下,BSA收到了研发.303口径双体高射速航空机枪的合同,要求两根枪管的总射速达到1500RPM,并且力求轻便和紧凑。

BSA于同年推出了一款并联型刘易斯机枪,它从左右两侧供弹,供弹具为两个97发弹盘,弹壳由底部抛出。

这个概念或许是受到了一战期间同盟国的两种高射速双管航空机枪——德国加斯特与奥匈帝国格鲍尔的影响。

然而,BSA的双体刘易斯在射击测试中表现不佳,总是发生零部件断裂;尽管如此,它还是在1932年参与了空中测验,但它的重量和对飞机滑流的阻力使得航空员难以从开放式座舱中进行操作。随后,BSA立即针对问题进行了修改,并在空中测试的同一年(1932年)年底推出了改进型。

第二型的导气管由枪管下方改到了内侧,这使得两根导气管几乎靠在了一起。刘易斯的卷簧被换成了条形复进簧,枪机被减轻,导槽被缩短,总射速飙升到了2000RPM。

1935年的测试中,该枪仍然没能取得成功。虽然射速有所提升,但在空中实际操作这种武器非常费劲。于是,这个概念不得不被放弃,BSA的双体刘易斯也没有走出原型枪阶段。

1936年2月,维克斯公司的改进型维克斯-贝蒂埃机枪——“维克斯导气式(G.O.)”被正式采用,刘易斯航空机枪也迎来了接班人。

给我下来!改成地面型的刘易斯航空机枪

二战期间,许多刘易斯航空机枪接受了改造(其中还包括美国造的.30版本),具备了抵肩射击的能力,用于弥补地面自动武器的缺口。

Mk I*

这种样式的改造取消了刘易斯的卷簧,改为布伦机枪的条形复进簧,装在机匣后面的金属管内。一种新生产的名为“Butt, Skeleton, Lewis(刘易斯骨架尾托)”的枪托被安装在了机匣后端,用于取代原来航空用的铲形握把。

由于是基于Mk I航空机枪改造,这种机枪被命名为Mk I*。

Mk I* (N)

Mk I* (N)是基于Mk I*的海军型号,“N”代表“Navy(海军)”。它使用了一种不同样式的尾托,握把和扳机护圈都是铁条弯曲而成,可见此时已经出现了握把零件库存不足的情况。

Mk III*(.30)

许多装备本土卫队的美制.30刘易斯航空机枪——萨维奇M1918也接受了改造,在铲形握把的外围固定了一圈铁条框架,照门也被固定在了400码的瞄准位置,命名为Mk III*。

这就导致它不方便使用97发弹盘,否则会遮挡瞄准视野。

由于骨架尾托供应不足,Mk III*只得在铲形握把外用铁条延长成框架;复进簧收纳管也供不应求,因此,原版的卷簧得到了保留。

Mk III**(.303)

类似于Mk III*,英制.303版本的刘易斯航空机枪被以同样的方式改造为Mk III**。除了口径外,二者几乎相同(由于改造的仓促,部分零件,如枪口装置,样式不一)。

Mk III D.E.M.S.

二战爆发后,英国皇家海军迫切地需要一种近距离防卫武器。即使在敦刻尔克大撤退之前,许多商船海军的船只都仅有过时的罗斯栓动步枪充当自卫武器。

1943年,当布伦机枪的生产恢复如初后,越来越多闲置的刘易斯机枪被转交给了防御性装备商船/武装商船(Defensively Equipped Merchant Ships, D.E.M.S.),用于对空射击。

这些由Mk III航空机枪改造而来的型号加装了前握把,被命名为Mk III D.E.M.S.。

除此之外,还有种为海军提供的刘易斯机枪,也是由Mk III航空型改造而来,且带有前握把和木质枪托,只是外观上略有不同。

Mk IV

比起前面的改造型号,Mk IV纯粹是各种零件东拼西凑而成的。它们或许来自陆地型,或许来自航空型,且大多是由私营工厂提供的。

但是,由于1917年美国萨维奇公司的一次改进,美国造的刘易斯机枪的卷簧与握把部件基本上和英国的是不通用的,但英国在二战期间面临着零件短缺的窘境。为此,在Mk IV上,卷簧统一被条形复进簧所取代,握把也被改成了Mk I* (N)那样的铁条框架。

持续开火!带散热片的刘易斯

除了上面那些“有名有姓”的改型外,还有一种带散热片的刘易斯航空机枪出现在了历史照片中。

这种散热片为何而设?是为了更持久地射击吗?目前没有官方记载提到过这种型号。除了军校学员的照片外,暂时没有见到它出现在其他地方过,或许这是某种训练枪。

刘易斯改无托?来自美国的前射装置

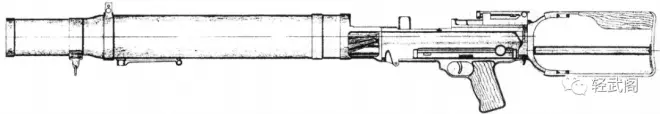

1918年,美国人J. R. 福代斯为刘易斯机枪设计了一种前射装置,俗话说就是无托转换装置。它由一套手枪握把、辅助扳机和瞄具组成,安装在气冷套筒的前端。

射手可以将枪水平扛在肩上,通过握把控制枪的方向,通过辅助扳机射击。我之所以将其添加到本文中,是因为英军也曾测试过该装置。然而,由于它人机工效极差,实用性很低,并没有被英美两国看好,只是一个奇葩设计罢了。

结语

刘易斯作为第一批经受实战考验的轻机枪之一,虽然存在许多不足,但仍凭借着不错的性能撑起了英军的火力。不论是在天上还是地上,都有刘易斯的身影。然而,它的设计在间战期开始显得落后,并被ZB-26等新一代轻机枪超越。

碍于大量的库存,英国人尝试着让刘易斯适应新的战场和新的需求,但都没能取得成功。或许它最大的帮助就是在英军最艰难的时候提供了一些安慰吧。

参考资料

如果你想了解19世纪末20世纪初的冷门步枪与冲锋枪,欢迎留言~