戴锦华老师女性主义课程第二讲全集【未完戴叙|两小时收藏向】

女性主义在中国大陆的发展脉络

女性主义对中国来说是一个舶来品

西方先生发 有自己的历史 根源 脉络而后进入中国的

【当我们使用一些外来理论,很多时候我们已经不大能感受到它们了。它长时间存在于我们的语言 生活 思考当中】

需要警惕:⑴矛盾的双重状况

没有意识到它是舶来品,于是过度把它与自身历史对号入座,将我们历史中的问题安在这个理论提供的框架当中。

我们不认为它是外来的,但同时我们记得它是来自欧美的,西方的。

我们不知道或者不关注它在它发生发展的本土的历史线索,容易割裂了历史之后把它绝对化,就好像每句话都是某种理论的表达,甚至真理的表达。但我们往往忽略掉它可能是与它的现实的历史环境的非常具体的事情在对话。

雅克•德里达

《男人来自金星,女人来自火星》

女性主义针对的是将男女两个社会群体的差异绝对化,把每一个群体的共性绝对化,男女判然两别,“性沟”不可跨越。

这样的性别观念,事实上联系的一个具体的历史 文化事实是欧洲基督教的历史。把女性和男性分为截然不同的 判然两别的两个群体,是基督教的宗教文化的内在组成部分。

上帝 亚当夏娃 肋骨

中国创造人类的创世女神——女娲 泥人 没有谈论男女差异

夏娃受到蛇的诱惑吃了🍎,人类才永远地失去了天堂乐园生死的劫难,开始了面朝黄土背朝天的艰难生活。因此,女人的生育才是生死的一个劫难,是上帝的惩罚。

我们忽略了文化缘起,我们习惯说男女是不同的,或者我们批判说男人女人的不同实质上是一种文化建构,但我们忽略了这是什么文化——这是所谓的源自西方的现代文化。

对中国来说,我们全面地受到这样一种文化的冲刷 改写,其实才100多年的历史。

这不是东西方文化交流的历史,而是西方文化主导了中国,整个中国文化自觉地按照西方文化来改造自己的历史过程。

❓如果回到中国的历史脉络中去,我们会发现哪些不同?而这些不同,在今天仍然以什么方式、在什么意义上还在我们的生活当中(那些不断被改造但没有真正地彻底被抹除的东西究竟是什么)

粗疏回顾:①作为判然有别的现代性别观念的男女——这个概念在中国长时间没有类似对应的概念

如果我们回到premodern(前现代)中国文化当中去发掘的话,我们会发现,一个最接近的对应是阴阳。

阴阳可以是男女,但阴阳不只是男女。

阴阳有权力意味。《红楼梦》主子是阳,奴仆是阴。

提醒我们中国的性别观念是和西方女性主义批判性揭示出来的性别秩序有共同之处,也有不同之处。

西方社会通过强化差异支撑潜在的权力逻辑

西方男女性别观中,权力逻辑是潜在的。西方使权力逻辑得以合法化的原因是强调差异。男性所拥有的与女性不同的特征是男性得以理所当然地主导历史。差异是它的浅层表述,权力结构是被这个表层结构支撑的。

中国恰好相反。权力逻辑是外在的,而差异的表述是内在的,甚至不是最重要的。中国文化中权力逻辑相较于男女差异更加重要。

阴阳观作为中国传统的古代哲学、古代思想的组成部分时,阴阳是相生相克、相互转换。中国古代的辩证思维

阴阳观当中原本没有任何权力意识,它是在历史的脉络当中逐渐被污染,权力意识逐渐渗透。回到朴素的、原初的阴阳观,再反观以阴阳对应男女,我们会发现,在中国的男女表述当中,权力结构不是绝对的。

在欧洲的基督教式的性别观中,差异是绝对的。因此社会角色的派定不可更动。

中国历史上有女皇,古代故事有代父代夫的女英雄,以致中国民间戏曲当中,发展到京剧、昆曲,就有一个固定的角色——刀马旦。而这个Woman warrior 女性的行动者,穆桂英、花木兰、梁红玉,这些角色在故事当中她们和家国的关系与男性角色没有本质的不同。

木兰庙 历朝历代的王公贵族 皇帝要去题咏

木兰是一种楷模 在传统中国文化当中 是一个可以被接受、被包容甚至被褒扬的角色

对照欧洲历史,类似角色——圣女贞德

圣女贞德挺身抗敌,男装出征,带领大家击退异国侵略者。但她的结局是死在宗教法庭的火刑架上。

基督教文明绝对不能包容女性角色类似僭越的行为。

不讨论优劣,我们只说女性主义所批判的性别观是被基督教文化所建构的。

“自挂东南枝”

在传统中国封建压迫当中,有一个突出角色是母权(深入说也可能是男权的一种转移和推诿)

但另一个角度上说,这种文化依据在于尊老传统。不要将这种传统天然化。

前现代日本文化有杀老的文化。

《楢山节考》到了被杀年龄的母亲因为非常健康,她撞掉了自己的牙齿,以便装作衰老,减少儿子心里情感和道义的责任。

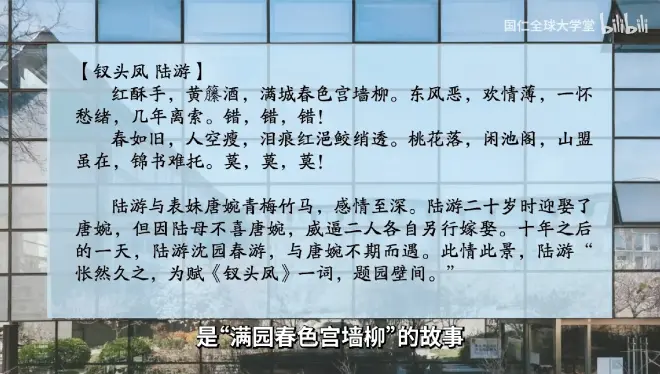

诗人陆游 《钗头凤》

在中国性别秩序当中,权力逻辑是基本逻辑。但权力逻辑并不单纯以性别为依据。

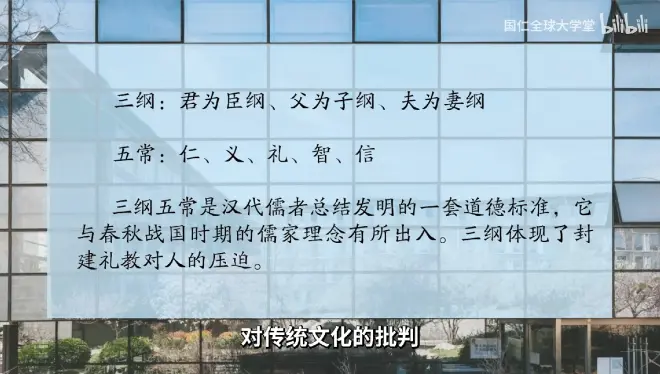

在文化现代化过程中对传统文化的批判 “三纲五常”

在等级秩序当中,女性在最底层。

最高一层权力结构是君臣结构,家庭中是父子结构,性别逻辑是男女结构。我们可以看到等级的 权利的层阶,一个严苛的封建制度下的等级关系。

但我们可能忽略,三纲不仅是一个垂直排列的权力结构,也是一个同构结构。每个层次之间的权力关系是一个相同结构的复制。

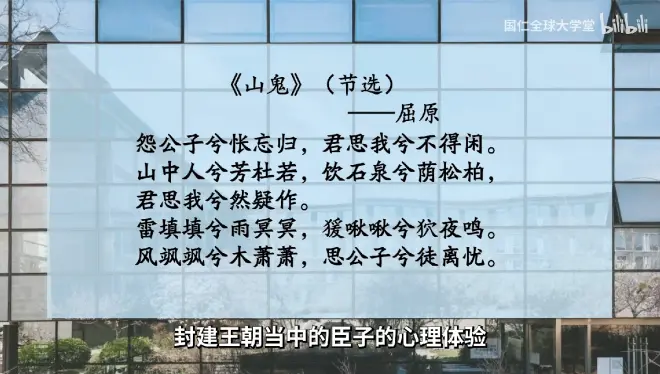

屈原 将自己比作香草美人

当这样一种修辞成为写作传统时,表明中国男性在生命中的某个阶段体认到了女性的社会地位、所遭受的压迫和特有的生命经验。而在西方文化当中,并没有这样的传统。

当我们这个“人”还没有被现代西方人道主义、人权、人性的“人”所改写的 所重新定义之前的那个“人”,确实可以是男人和女人,而不是man human

在欧洲主要语言中,这个性别表述,男性才作为“人”,女性作为“准人”甚至“非人”。

西方用差异逻辑支撑权力逻辑 como女性的非理性、脆弱、敏感,使它与理性逻辑不相容。而当进入现代历史,工具理性是一个主导的文化逻辑时,女性的边缘化、底层化成为一种逻辑性的选择。

而在中国文化,权力关系是最表层关系,而权力地位确定了不同性别的人们的社会地位,而不是两性差异决定了权力不可更动。

另一个例子

直到中国现代化以前,同性恋问题在中国并不是大问题。中国古代文献,文人雅士、王公贵族素有断袖之风

前现代中国男同性恋研究

主人公是两个男人,但所有笔法就是才子佳人的套路,完全不需要为一对同性恋人创造另一套修辞。

一方面表明确实同性恋文化不是主流文化,没有产出最重要原创性的 有审美价值的作品;另一角度上,他不必作为一种极端另类的 需要以完全不同方法处理的文学。

这是上层阶级的特权

《红楼梦》柳湘莲 薛蟠

柳湘莲暴打他不是因为薛蟠作为一个男人,将他当做性骚扰的对象而感到愤怒,他的愤怒来自于你错认了我的阶级,降低了我的身份。

贾宝玉&秦钟 贾琏

并不作为一种美谈,但也不是惊世骇俗的、极端堕落的。

西方基督教文明建构出两性的绝对化,使得两性间的权力关系绝对化。

17-19世纪之间,漫长的“伪医学人类学”时代。把所有压迫 歧视

都给出所谓解剖学的 生理学的 医学的依据。

这种表述应用于殖民统治

用愚蠢的野蛮的逻辑来支撑所有阶级 种族 性别的压迫

用“伪医学人类学”证明白男是理当统治世界的人,再在被统治的人当中建立起其他的等级(更像他们的更高贵)

但这种逻辑中的绝大部分在性别的表述当中仍然保留了下来。

但在中国文化逻辑当中始终没有任何系统性的关于两性的绝对区隔。

在传统中国文化当中,尤其是前现代的民间文化,我们一直有一种性别权力关系倒置所造成的特定喜剧

《打金枝》《杨门女将》穆桂英

🎬电影理论 它如何借助西方的性别权利理论建立起一套电影叙事的权利逻辑

como永远是男人看 女人被看,永远男人是欲望主体 女人是欲望对象,一定是建立这种看与被看的关系。

可在穆桂英的故事当中,穆桂英看见白马小将,开城门,拨马下去生擒他。古代戏曲逻辑

(女人看上了一个男人,绝不能去表示,你要丢下一方香罗帕,引着他来捡了香罗帕送给你,设置很多把戏和圈套,把自己作为一个勾引者转化为一个被勾引者)

这样一个行动者 观看者 欲望者 的形象

类似的故事成为民间流行戏曲当中最大的一个喜剧由来。

不能对应成 前现代中国女性生存现状

通过一个通俗文化文本去看待社会的一个最基本方式是相反的解读(没有什么讲什么)在戏曲舞台上,如此强悍 张扬 主宰家庭甚至主导历史的女性所对应的是那个卑微的 某种程度上被幽禁的 被放逐在历史上之外的现实处境。

在我们的前现代文化当中,之所以它可以包容这样的喜剧感和想象,原因是在于我们没有和西方文化相对应的绝对地建筑在被自然化的差异上的权力关系。

👉中国父权结构在性别议题上相对于西方文化是充满裂隙的

经过一百多年的现代化的历史 是在坚船利炮之下被迫暴力现代化的历史 我们是被现代化的

一百年来 我们扮演着双重角色 是现代化的推进者 同时也是现代化的对象

中国文化现代化的过程有一个特殊的路径——中国没有经历整体上被殖民化的历史 被武装侵略 被占领 被占领军暴力改写的历史

但这完全不说明中国没有经历殖民性的文化改造。

(我们没有整体地被帝国主义殖民,但这并不意味着我们没有像印度🇮🇳一样遭遇到了一个殖民文化对我们自身文化彻底的改造和改写)

特殊性在于 你不是被殖民者殖民的,而是被自己殖民的。你自己扮演殖民者的角色,用殖民者的文化、殖民者的方式来自我殖民。这个特征造成了中国现代文化的许多问题和特征。

强调自我流放 内在流放

在文化自我殖民化的进程中,你作为推进现代化历程的主体,就意味着你把自己曾拥有的文化对象化、客体化、外在化。你自己放逐你的内在经验、文化记忆和内在历史。

这样的一个放逐过程造成

对照🇮🇳:印度独立建国 甘地带领印度人民 通过非暴力不抵抗完成独立建国 高举民族主义旗帜 强调复兴印度文化

而🇨🇳现代化进程的起点是 反帝反封建

反帝:鸦片变成“瘾君子”→天生积弱不振的“东亚病夫”

因果倒置

同时的反封建:“因为我们弱、病态、文化落后,所以我们挨打。我们要反帝,必须反封建、富国强兵、现代化。

我只有变成你,我才能打败你。

自我否定、自我革命、参照敌人形象自我塑造的历史过程

中国现代化历程的特殊性之一,是在我们内在流放的过程当中,丧失了主体性记忆自己文化、历史的可能性。这种削弱程度甚至更甚于经过殖民历史的国家。因为我们认为我们是在进步,是在自我改造。

经过殖民历史的国家拥有对自己文化的强烈渴望与自我拯救的意识。

直至中华人民共和国成立,都没有改变在中国现代文化起点发生的历史的错位。

我们常常忽略,今日中国的男权结构,固然在某种意义上借助了传统中国文化中的父权结构,但它同时也是文化现代化过程中的建构。

我们今日对男人女人的理解,其实是在只有一百年的短暂历史当中被输入、被撰写、被格式化。

电影史研究

在处理相关文化史资料过程当中,我清晰地意识到有一个形象,一个到今天仍然是中国电影、中国传统文化中非常迷人的形象是服务于这样一个过程需要而创造出来的——女侠

20世纪最初十年,曾有七年的时间“单一题材热”——所有的中国电影都是女侠片。每一家电影公司都靠一两个女演员支撑整个公司的运营。这样的故事并不是因为观众口味变化而退出市场的,而是被民国政府禁止。“民国政府说这种怪力乱神实在不能容忍,下令禁绝武侠片才终止了这个潮流”

中西比较:直到1997年前后,好莱坞电影才开始有女性的行动者出现在主流电影当中。

这些故事当中的女侠只能有两种角色:

①一开始作为秩序的挑战者,最后回归秩序;

大部分②一开始就在社会秩序之外,故事结束时她离开。她换得了社会的平安,但请你离开我们的社会。你仍然是一个不安定的因素,como美国西部片中的牛仔形象

西部片《Shane》

一个秩序的保卫者来自于秩序之外,最后秩序要得以确立,他要被放逐到秩序之外。

美国电影之所以最早最成功的类型是西部片,是它要创造这种类型来抚平美国的历史记忆——美国建国之初的盗匪世界。

美国得以建国是杀光印第安人、杀光原住民、杀光帮助他们在这片土地生存下来的主人的这种记忆要通过西部片这样一种类型来解决。

这个牛仔是英雄,同时也是法外之徒。这个牛仔携带着美国历史中所谓的“光荣记忆”,但同时他必须通过把他放逐出去来抹掉他们作为强盗、杀戮者这种真实的历史创伤。

而女侠形象携带着前现代中国文化的记忆与性别想象,同时把她放逐出去,成就现代性的性别。

所以女侠故事当中有一种固定情节:女侠救出了一位窝囊的公子,每次把他藏好了再去打仗。但她一定要找到另外一个美丽贤淑贞洁的姑娘,并为他们主婚然后仗剑而去。

在20世纪的中国历史当中,女性作为一种文化的编码形象,她同时经常被赋予在其他文化当中的女性形象所不具有的非常丰富复杂的意义。

女侠故事成功地负载了性别现代化与性别秩序重建的要求

它连接起我们和前现代文化之间的断裂,但又彻底改写了前现代文化携带的记忆

最早的武侠小说到金庸武侠小说的功能:以侠客的形象来负载个人主义

现代意义上的个人在传统中国文化当中很难找到踪影

中国文化现代化的另一个有力书写是把家书写成囚牢

巴金 《家》《春》《秋》“狭的笼”

家庭是一种囚禁和压迫 主人公是在家庭的迫害下绝望地寻找出逃之路的个人

这样的书写与侠客之间形成了一个想象性的互补关系

由中西方文化差异的角度可以察觉出线性历史进步观的可疑

现代主义创造的一系列文化中的重要支撑观念

历史目的论 与 发展观

从性别角度看,中国文化现代化的过程是一个倒退的过程。但这样的过程会被包装成进步的表述。

“男主外女主内”

我们忽略了这种描述抹杀了阶级区隔。不是所有阶级的女性都有奢侈躲在家里。

其次,所谓“男尊女卑文化造成了男性的文化特权”

女性无法通过科举制度进入权力机构

而戏曲:女驸马,代夫应试……从侧面告知我们所谓“女性被剥夺了掌握和使用文化”的整体性描述大概不是完全的。

《闺塾师》 《Teachers of the inner Chambers》

高彦颐 Dorothy Ko 美国中国学重要著作

描述了17世纪的江南贵族妇女结社 创作 印刷 出版

以及《红楼梦》中的才女们

但这样的叙述并不是浪漫和美化前现代,因为这是贵族妇女。

她们遭受着大门不出二门不迈规范的同时,享有使用文化创造文化的权力。

美国女学者 编纂了一本中国女诗人词典 收录了五千多个女诗人的作品

这告诉我们男性文人的创作更多地、更容易地、更有意识地被保留下来了。但也说明当我们建立一个彻底否定传统中国文化以便现代化的过程当中,我们也抹除了很多前现代文化的历史和记忆。

第三世界国家妇女解放历史特点

中国的妇女解放运动 中国妇女意识的浮现和形成的历史与欧美国家有很大不同,但这并不是中国独有的,它是第三世界国家共有的一个历史事实。

在西方社会,《人权宣言》是在女性的脊背上签署的。

当《人权宣言》提出人生而平等 人生而自由,当自由 平等 博爱三色旗代表现代社会的理想的时候,女性丝毫不分享这些权利,女性根本没有被纳入到“人”。

当我们说宗主国把殖民地的人们成为土著,把自己称为人的时候,我们不能忽略掉,那些自称“人”的人是男人,他们把自己本国的女性也不视为平等的“人”,因而她们不享有人权,以至1995年才改写这个议题。女权不是人类社会的一种特殊问题,所有女权的问题是人权的内在组成部分,要经过一个世纪。

西方的女性主义运动是绝对的女性主体。

这是西方文明尊重人权、逐渐完善的历史中,从来都讳莫如深的部分。到今天它仍然属于专门的女性主义运动史,而不是被写在他今天主导的世界文明史当中。

而中国这类第三世界国家的特征在于,妇女解放运动都和民族独立建国运动同时发生。妇女解放运动都由男性民族英雄 国父领袖同时倡导。这本身是“滞后”于西方的、第三世界历史独有的特征。

但这个落后的部分带来了一个进步——当他遭遇到西方历史的时候,西方的妇女解放运动已经形成了自己的历史。

而同时第三世界国家独立建国的过程都是相当悲壮惨烈的,因此需要最广泛的民众动员。一方面他来晚了,他呼应上的西方历史已经是妇女解放运动风起云涌、蔚然成风的历史;一方面他必须通过动员女性参与民族独立解放斗争,才可能赢得这场斗争。

第三世界的民族解放运动同时倡导妇女解放,同时动员妇女加入到解放斗争中,很像是第二次世界大战欧美世界必须动员第三世界参战才能打赢这场和法西斯轴心国的大对决。

所以中国妇女解放的历史是

从晚清到民国:中国每一个重要的现代启蒙男性思想家基本上同时都是妇女解放运动的倡导者。

1949年历史转折:男性政权全面主导了最深刻的最彻底的妇女解放。1951年年初,出台了中华人民共和国第一部新法典——《婚姻法》。

《婚姻法》废除包办婚姻、多妻制

新中国第一个社会变革用法律形态推进,最早作为刚性规定的是《婚姻法》(法律是刚性制度)

其最基本目的是从旧式的婚姻结构当中解放妇女

这是一种幸运,但①由于男性主导,中国妇女解放运动的推进与妇女状态的改善、女性意识的形成没有内在关联。

②作为一种男性的自我叙述,民族解放运动当中的女性先驱者的历史功绩以及她们激进得多的倡导被遮蔽 淹没了。这样的叙述使得事实上存在着的中国妇女自我寻求解放 意识觉醒 ,中国妇女以她独特但不是个别的方式参与国家现代化进程 的历史被抹除了。

甚至使今天中国的女性主义者都遗忘了自己的女性先驱者和她们当年精彩的历史。

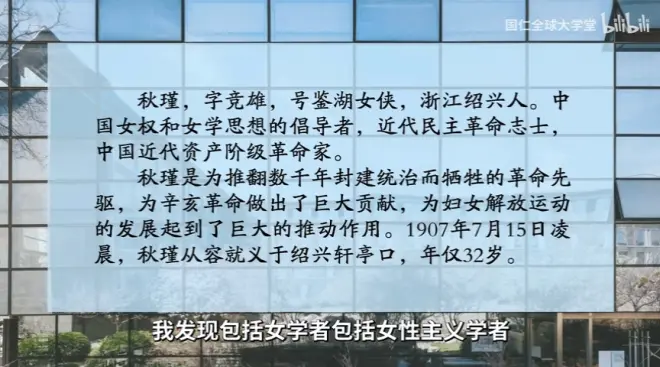

秋瑾

在纪念辛亥革命关于秋瑾的专门研讨会,与会者形容她的词分属在前现代女性的内部空间和现代社会舞台空间,甚至男性角色。

秋瑾是被清政府砍头杀害的。按照大清律法,砍头这个刑罚不适用于女性,女性只能自缢。砍头是男人的特权。但是清政府公开把一个女性斩首,秋瑾已经把清政府的性别逻辑都弄乱了。她是一位完全颠覆性别逻辑的女性,可是我发现今天我们没有一种语言逻辑和叙述逻辑可以形容她多重的身份。

我们要意识到,不是说整个现代化过程的建立实际上是一种男性对女性的压迫的制度性的建立,然后女性站起来反抗男权的压迫,成为现代化历程一个非常晚的段落。而第三世界国家它是同时发生的,男性思想者同时倡导妇女解放。

这样一种情形恐怕也与 (屈原 楚辞 怨妇诗 三纲五常)这样一种文化结构有关系。第三世界国家的男性como 作为被占领国的国民,作为二等公民,他也以某种方式体认到了女性作为第二性在历史当中遭压抑的地位,更容易与女性的历史命运遭遇产生共鸣。

大部分的第三世界国家,由于他们不同的宗教 社会 历史原因,普遍事实是当独立建国完成,男女同盟立刻破裂。一个新的男权秩序被建立,女性作为男性的战友和同盟者被抛弃,再次进入到一个新的规范和奴役的过程当中。

在民族复兴之后对民族文化的重建过程中,比如本土的宗教信仰(尽管这些宗教信仰也同样被殖民历史改造和改写过),我可能会以重新建立宗教所规定的性别秩序来作为一个最易完成的部分来予以完成,表明我们已经脱离了西方的精神奴役,进入到一个新的文化主体过程。

中国相对没有那么严重,是因为中国幅员辽阔,地域差异大 指的是中心地带 核心城市的情况没有那么严重。

在现代化进程中,不论是现代中国的文化史还是性别史当中,有一个重要角色——娜拉Nora

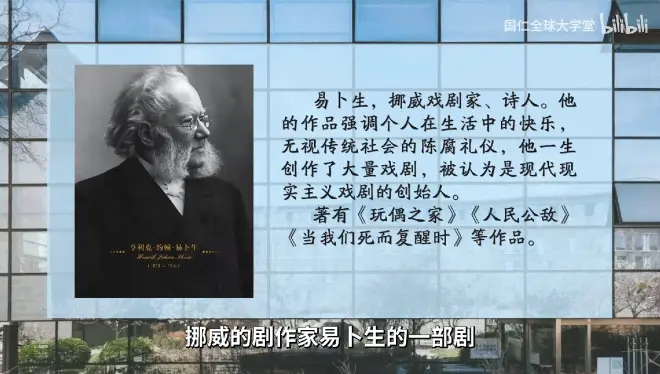

Nora《玩偶之家》 挪威🇳🇴剧作家易卜生

原作本身包含了性别批判、妇女解放的意识。他用这部作品去抒写他对于当时的挪威社会的伪善、社会生存的压抑的抗议。

但这部作品在中国发生如此重大的作用,是极端偶然和特殊。

回顾中国20世纪文化史,会发现这种情形不是个案。

《牛虻》 对我们来说是精神圣经式的东西,已然溢出了文学。

《娜拉》曾经成为五四一代人的精神镜像,一代人从娜拉那里学会了出走。但和剧情所倡导的东西存在巨大的错位。

①在现代婚姻制度当中反抗男权——在前现代的封建家庭当中反抗父母

不是男权之家,是父权之家。不是婚姻家庭,是血缘家庭。

娜拉是一个在现代体制之下对现代婚姻制度的批判,而我们把娜拉读作一个文化现代化的过程。我们批判封建血缘家庭、包办婚姻

两扇相向而对的门,门口甚至没有一道缝

女人从父亲之家出走,走到丈夫之家去了。

②不仅女人认同了娜拉,五四新青年们也一样认同了。他们一样面对父母说 我是我自己的,然后大步出走。

③娜拉剧作掩盖的经济问题

八十年代有关论文

五四一代把自己表述成向娜拉学习,就是出走。其实不是出走,是离开。这些大踏步地从父亲之家说 我是我自己的 就走了的人,他们仍然无法摆脱他们和家庭的经济供养关系。他们从中国各个省份离开,跑到北京上海求学。

所以五四一代人的独立是一个非常有趣的文化象征行为。

现代婚姻制度作为一种现代分工的方式,掩盖了它结构性的制度性的使女性在经济上依附于男性。

娜拉走后怎么办 不是堕落就是回来 鲁迅

结构没有给娜拉谋生之路

先要生存,爱才有所附丽

呼应了 女性解放女性要有自己的空间。实质上是指女性要有自己的一个支票本。o sea,经济的独立所支撑的精神的独立和空间的自主。这是更为深刻地指出,现代化进程作为历史进步和历史倒退的双重含义。

自主婚姻的美丽爱情掩盖了分工和家庭结构把女性派定的经济依附的地位。

三十年代娜拉的第二次出走

上海大剧场重新上演娜拉,这一次非常清楚的是从父亲之家走出来走进丈夫之家的女人,经历了现代婚姻当中的男权和压迫,她们有了真正的女性独立自主的愿望。

中国电影史上第一位电影女星

中国最早的女性演员是男性

与娜拉的故事同时,在现实当中已经有真正的娜拉了。

《孤儿救祖记》

新旧合璧 政治家族联姻 两家声明和她脱离关系

当时她的故事是不可能被讲述的,当她演电影时,她扮演的仍是旧时的女性

1930年上海滩的大舞台再一次上演娜拉,娜拉扮演者是江青

电影上演后一炮而红,江青悄然出走。从婚姻出走,从上海出走,走到了延安。现当代中国历史因此而出现改变。

文化的塑造力和文化的滞后性(与社会现实的滞后关系)

五四时代很多女作家她们小说当中的人物与她们的私生活相比太苍白。但自己敢做的事不能写,因为还没有具有书写的合法性。

性别文化始终带有它的政治性,影响延续到了中国政治史(江青)

20世纪中国历史是贯穿了革命和战争的历史。

民国历史以抗日战争作为一个转折点。

辛亥革命结束帝制 中华民国得以确立。但现代中国人作为现代国民的意识是通过抗日战争动员才普及的。

从突然失序到接受新秩序,实质上是一个漫长历史过程。

最初只在城市传播,尤其是上海这样的大都市。

1、抗日动员

2、另一个民族国家的武装侵略和军事占领

女性和民族国家的联系开始被明确

20 21世纪之交,全球出现大范围的“怀旧潮”,中国只有一种形象进入全球的“怀旧潮”被消费——上海

月份牌美女

现代国家的想象过程与女性形象的联系清楚至极

最早画的现代女性的模特是缠足的妓女(看上去是现代性的高跟鞋,实际上还是旧社会的小脚)

没有女性特征的身体

而同时期的油画已经有丰满的女性身体和女裸体

从中可见中国对性别想象的舶来过程

最早是照片但是模仿中国的工笔画——衣服突出,身体不突出,但用西方油画绘画时,身体是丰满的。

后来越来越现代和身体,开始出现大家熟悉的旗袍美女

从没有身体到有身体,从旧女性扮演新女性到西方式的现代女性(旗袍美女形象与东方女性的出入)

直到1930-37年,东三省沦陷,抗战已然爆发,招贴画上的女性形象突然变成罗马式的女人——罗马女神形象。健美,有力量,并且具有神话化倾向。

国民之母形象,代表国民向往的富强国家

抗战动员时期,女性形象再次与国家命运绑定,但整体上出现倒退。

作为国家苦难命运的象征、牺牲者形象

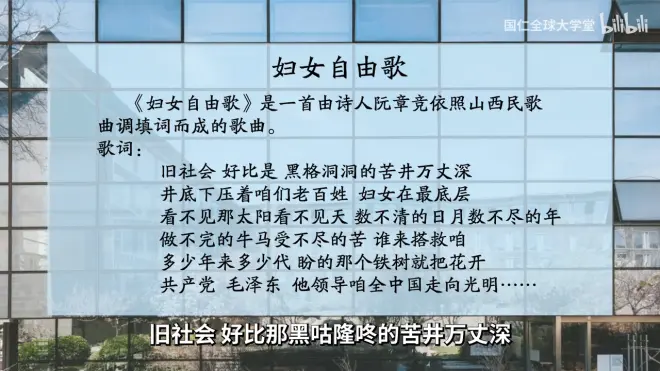

《黄河大合唱》中的女声独唱《黄河怨》:遭到日军强暴投河自尽,呼唤丈夫和男人们替她复仇

女性成为国家耻辱、国家悲剧命运的载体,但自身完全是被动的。

但同时也成为国家动员的主体

同样是男权统治,但它与种族暴行不是同一个层面的问题

女性的悲剧命运被凸显,但女性的主体地位反而消失

她成为被欲望的、被践踏的、呼唤复仇的客体

另一方面,在所有的这些故事当中,这些女人都自杀了。那如果这些女人没有自杀呢?

她死了,她是我们心上的一块痛。她没死,她就是我们脸上的一块疤。她就是“民族耻辱”的化身。

在全世界二战结束后都发生过,那些与占领军发生性关系的女性都作为奸细,被游街、剪头发……在中国同样,慰安妇根本没有任何 历史合法性和继续生存下去的位置。

在战争环境中,女性形象被成功地用作民族动员,但同时女性的主体性在现代化过程中被抹除。

同样的逻辑延续到内战(解放战争)

“新中国”这个名词在五四时代就被提出,它不确指一种政权,而是国民对于未来理想的富强民主国家的向往。

在现代历史当中,始终存在着一种文化斗争—— 哪一种政治力量能赢得新中国的代表权

在这个过程中,很多戏剧参与其中,而这些电影都是女主角。

四十年代中期,《天字第一号》与《一江春水向东流》

《一江春水向东流》三个女性角色围绕着男性角色,而男性角色不是正面的,但他要抉择历史道路的一种国家形象。男人成为面对中国历史转折的主体

它延续了抗日战争对女性形象的运用,再一次用女性形象承担历史的苦难。这些电影当中都有女性主角,结尾都有一个死去的女人——她们承受并带走了历史的灾难,而新的人将面临新的抉择,将成为新的中国主体。

到1949年,毛泽东时代最大的历史功绩是妇女解放

把那个时代彻底地描述为黑暗的时代是绝对违背历史真实的。因为这是鸦片战争之后中国第一次获得了完整的政治主权,且在这个过程中完成了工业化进程,使得中国赢得了加入全球市场的资本。至于这样的成就是建立在牺牲全体国民(或者全体国民自愿奉献)的基础上,以城市到乡村大家只拥有所谓“劳动力再生产最基本的收入”及其生存为前提完成的历史过程。但它无疑是第三世界国家一个奇迹性的事实。

延续了问题

完全是由男性主体的政治权力来推进的,完全是由一种以外力的方式赐予的。解放幅度之巨大对当时的妇女来说也是某种暴力——没有选择地全面就业、离开家庭、被组织到各种社会生产过程当中去,全面地关闭妓院、改造妓女。这其中肯定包含了很多暴力的过程。

外力的、国家行为的、但同时在最短时间内完成了其他发达国家多少代妇女前赴后继甚至都还未达到的政治、经济、法律意义上的完全的平等。

是外力的、是自上而下的社会变革过程,中断了现代中国历史上女性的追求独立、平等、自由解放的自身的历史传统

它实际上把妇女解放和阶级论述联系在一起,把妇女和被压迫阶级放在同一个社会结构当中。这是一个非常重要和有效的措施,但它同时把妇女特定的历史重负和历史问题以及她们所追求的女解放抹除掉了。

毛泽东说:中国人民身受三座大山——帝国主义、封建主义、官僚资本主义,妇女是四大绳索,还加上父权。但她只是劳动人民中的一种。在阶级内部发生的性别压迫问题不再被讨论。

暴力还体现在 它不是妇女主导的、不是妇女在自己的生命体验当中提出的要求,因此1949 年后中国取得世界领先的妇女解放,但妇女的自觉状况和主体力量无法与其主体地位相称。这种情形一直延续到80年代——中国妇女的社会地位空前高,但自觉意识空前的低。

妇女整体的被一个巨大的外力推到社会的场域当中去,面临很多全新命题没有先例和既定路径,甚至没有空间和可能去提出这些困惑。

美国郊区主妇的无名病

政治、法律、经济结构都改变了,但文化结构、家庭结构没有改变——“双肩挑”

“英勇战斗的星期日” 双重要求下的巨大压力

80年代“妻管严”,某种“躁郁”表现——问题得不到表达,没有认识命名自身问题的能力

妇女解放发生的同时被宣告终结了。所有性别的议题,在49-80年代的过程当中从来没有被讨论。

非常出色的女科学家和女性领导者,她们怀着深深的负疚——一方面她们为自己骄傲,不后悔自己的选择;一方面她们无法逃脱深深的负疚——我不是好母亲,不是好妻子。这是因为整个家庭结构、文化结构并没有随着制度性的改变而改变。

法国思想家朱莉娅·克里斯蒂娃Julia Kristeva曾经在文革当中访问中国——《Chinese Woman》

花木兰境遇

解放的妇女意味着你要化妆成男人去实现你的价值,而对你价值的评判也是用男人的标准

实际上迄今为止世界上还没出现一种成功地、不同的但是平等的原则或者标准。要么就是不平等的,要么就是平等但是同一的,拒绝承认差异、包容差异的结构。

这段特定的历史所形成的问题累积显现成了历史的债务。

1976年粉碎“cuatro personas ayudan”、1978年改革开放,中国社会开始一个巨大的重构和反转过程——从不甚自觉到高度自觉的资本主义化过程。过程开始时的合法性命名——拨乱反正

从20世纪70-80年代,这个过程当中妇女解放的事实整体地作为乱被拨回去。进步和倒退是同时发生的。中国社会整体上出现全面的进步——更开阔的视野、更多的讯息、更多与世界同步的可能性……但在妇女解放的面向上,它是一个持续的、全面的、公开的倒退过程。

中国社会学家郑也夫《代价论》

总结了整个80年代文化倒退过程当中所有代表性的观点——“超前论”——五四新文化运动当中保守派反对妇女解放的典型论述。“男人无业,女人无家”

男性面对社会现实的无措导致对超前论的广泛共鸣,并且超前论整个80年代完全没有受到来自女性的攻击。

西方国家强调男女差异是压抑性的,而社会主义国家的女性则是强调自己的差异来作为一种反抗,我们要求自己的社会性别被正视、生理性别被尊重的方式开始进入的

我不会呼应妇女回家,但我当时的盲视和呼应妇女回家的人的盲视是共同的。我们的历史经验被局限在当前社会现实当中,我们认为同工同酬、男女平等的制度理所应当延续下去。我们要求的是文化上的自我浮现,要求的是对女性的自我指认和女性问题的专门讨论而不是遮蔽。

我们不知道的是一种差异性的文化逻辑浮现的时候,它将伴随着相应的社会制度的改变

流行的文化是一个巨大的反动潮流来呼应着社会性别议题的倒退

这些故事完全的被遮蔽,是因为我们以为在经济政治保障之下的条件会延续。在这之后中国持续到今天的修法过程——妇女地位逐渐下降。与此同时,经济上同工同酬的政策随着大资本的进入全面崩溃,妇女开始在各个领域当中受到公然的性别歧视。1995年世界妇女大会召开,当年中国国家工作市场上,没有一个位置向女性开放。

女性意识普遍提高,女性主义在中国全面普及,女性主义运动蔚然成风的同时,中国社会的倒退过程。

女性主义从一个文化上拾遗补缺的要求变成真实的社会需求,

近十年之内,中国社会急剧的私有化过程,伴随着资本化和社会财富的急剧增长。十年中中国的社会财富增长了27-30倍,在此过程中,私有制、《物权法》将社会财富规范为男性财富。

财富转移过程——从男性女性公民共同拥有社会财富,转移成了男性主导及男性公民拥有社会财富的过程。因此今天的妇女问题讨论拥有一个完全不同的参数和现实。