虚拟世界的身份认知问题

导言:无论现在身处哪个躯壳,请捍卫好自我与外部的边界,做一个真正自由的人。

相信大家或多或少幻想过化身为那些奇幻世界中的个体。从小说到影视剧到游戏再到虚拟世界,曾经脑海想象加工的产物,正在被强大的生产力具象化为更直接的感官信息,在享受快乐的同时,我们该如何保护,并保持自己?讨论内容是在游戏体验向虚拟世界对用户个体的影响下,如何利用内容和机制设计,实现保护用户的目的。讨论的严肃性大概源于Proteus Effect(这东西到底该翻译成什么?)。想到哪写到哪,就不列参考文献了,不否认大多是胡思乱想,滑稽.Jpg。

为用户自我边界设立锚点

科幻作品里描述的虚拟世界危机千奇百怪,用户们的沉迷花活也多种多样。这里我想谈一谈身份与自我认知。下一代的体验,《头号玩家》似乎是一个比较公认的愿景,那将是一个内容更加缝合,衔接更加紧密的虚拟环境,并鼓励着玩家们长时间驻留。其中用户们将现实行为上传到虚拟世界中一个躯壳里,这个躯壳被称为“化身”,用户驱动化身在虚拟世界中活动,并使用化身来彰显自己。身处这样的虚拟世界,沉浸式体验带来的是远超屏幕的信息量,当虚拟与现实世界对一个个体输送的信息量比例抵达临界值,虚拟的身份和现实的身份,他会更倾向于相信哪一边,这事说得好吗?比如现在突然要求每次拍照前关掉美颜,并不准修图。

而这一情况还得到了进一步的强化,因为使用化身的过程,提供了一种类似将肉体和意识分离的可能,虚拟世界中,用户可以像《碳变》中的未来人一样,随意更换身体(化身)来实现对不同身份的体验,虚拟世界中的这种优势,正面上讲,可以为用户们提供探索自身可能性的机会(近年有几篇社会学研究都指出用户观点中虚拟现实的这一用途),但同时,也存在在频繁的身份更迭中加速用户对自身认知模糊的风险(这是我推(cai)测(de))。

对于”长时间的沉浸体验存在改变用户认知的可能“这一观点,我个人是认可的,其是否会对人的价值观念等更核心的事物造成影响需要谨慎对待。现实中人们在幼年通过自身行为的反馈来逐渐形成对自我和外界间的认识,我们或许可以使用类似方法,来达成帮助其明晰自身与虚拟体验之间的关系的目的。

在这里需要说明,因为虚拟世界中社会关系的不确定性,我认为针对单玩家的机制可能更实用。

方法1:家

在面对外界压力时,现实中一种很常见的行为是回家,因为在意识里那可以为你提供物理和精神上的双重庇护,这应该可以被称为生存的本能。

有意思的是,这种情感也被引入到游戏中,许多游戏中现在都有“家园”这个模块,玩家可以进行一定的自定义编辑,来搭建属于自己的房间,当处于这个游戏空间时,对于家的感受便会产生,记得零几年的时候,古早网游里的家搭配上婚恋生娃系统,还在玩家间出现了一些过家家互动。VR社交应用中,目前看到的应用也都为玩家们提供了属于自己的房间来举办私人聚会或者独处。

目前游戏体验里,这些内容存在的目的更多应该是营造、丰富一种平和的体验类型,我所指的“家”,更多是在这些具象呈现之上,突出家的阻隔作用,在虚拟世界中使用具象的空间阻隔,来为用户创造与外部信息隔离的机会。在这个“家”中,用户回归类现实形象和身份,脱下超凡的能力、迷人的外表,让其更接近现实的状态,配合“在家中可以卸下伪装,回归真实自我”这一潜在的意识,不断通过场景内的反馈提醒用户其自身真实情况与虚拟身份之间的差异,来实现其对自身认知的锚定,例如利用功能便捷度的适当降低,来突出”凡人“,或者让操作变得更物理;在场景中增加光滑表面,提高其观察自身的频率等(不可否认目前能想到的都是一些略负面的机制,这些馊主意或许需要进行”度“的仔细评估)。

在这一过程里,除了取消外部加持,还原用户自身的机制,还需要强化玩家对”家“概念的感受和认同,没有对”家“这一概念的认同,可能其他都很白搭。那么怎么搭建起玩家们心中的“家”呢?

1、作为生活地点的家

家相比其他地点,其内容更偏向生活,生活物品的叠加有助于唤起玩家对“家”概念的感受,尤其是当其具备和现实中物品类似的交互能力时,其可信度会大幅增长。

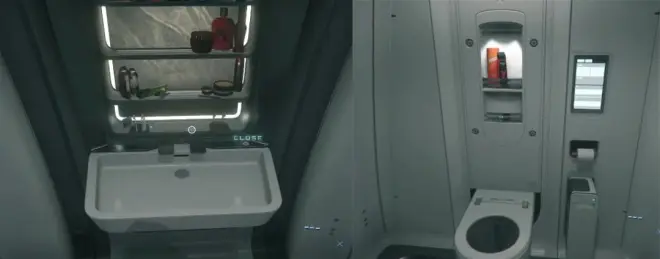

《星际公民》也被称为“卖船神教”,它的经营核心就是卖船,在真金白银购买飞船的时候,一个现象是,虽然飞船颜值和功能值得关注,但大家有时更关注飞船有没有咖啡机、床、厕所等生活内容,无论是UP主们的评测还是玩家群聊中都可以看到代入感、生活气息是玩家们强烈追求的船只特点,比如300系列因为有定制咖啡机而广受欢迎;一句“没有厕所,你航行的时候难道要拉在宇航服里吗”,虽然不雅,但也十分值得人深思其背后玩家对真实太空生活体验的真实畅想(实际上排泄这个高端功能还遥遥无期,但不可否认开发组的这个设计还是很好的)。

2、作为私属物的家

家是一个存在着大量独属于我们自身信息的地方,个性化是一种好用的方法(个性化是改变系统以增加其个人相关性的过程)。

个性化设计对象的选择:

一般选择装饰持久的、不需要重大结构变化的对象。

个性化的方式:

(1)命名

比较直接的方法,如一些网络游戏,会把所属玩家的名字做成标牌立在房顶上以显示其所有权。

(2)添加玩家个人印记

印记的背后是故事,可以为家中物品设计“优雅老化”机制,用物体的变化记忆玩家在虚拟世界中的时间、经历,物体与玩家一同老去,从而构建起情感意义。

最近一款名为《师傅》的游戏,它的复活机制还是很有意思的,体验上感觉是在使用这个思路。

(3)玩家参与

让玩家付出是一种构建起玩家和物品间情感联系的方法,买的东西相比白嫖到的,自然要看重一些不必多说。在不谈钱的情况下,玩家在一件物品上付出的时间越多,对物品的承认度就越强,允许玩家对家中物体进行编辑,是一项有效的增进感情的方法。这种方法也是应用比较多的,捏脸、换装,都是个性化的手段。

方法2:真实收益

以《头号玩家》为代表,大量出现在小说、自媒体里的故事,就是玩家通过游戏赚取现实购买力,能够通过游戏行为获得自身的生存、发展和享受资料。这里关于防范虚拟经济冲击实体,以及反洗钱的相关资料大家可以自行检索。而且,这种假定模式似乎意味着只要有玩家想兑换,就要有人付出真实购买力,虽然确实有氪金百万的收银大佬,但这是否能够从目前的供需关系发展到海量用户皆可靠虚拟游戏过活,关于其可行性还需要进一步观察。

除了真实购买力,或许也可以从游戏的功能性角度考虑。目前的游戏,在设计上会对玩家的”技能“提出要求,从而创造出:玩家努力提升技能——玩家突破挑战——玩家获得激励,这一流程。在高拟真度的环境下,是否有可能将要求的技能设置为现实中可以创造价值的知识或技能呢?传统的学习对不少人来说是单调枯燥、痛苦的,教学者需要通过各种手段提高知识的吸引力,比如罗翔老师,前一阵刷了一晚上他说刑法,很难以想象那是在讲课(具体授课效率我并未实测,只是图一乐呵),或是对技能学习过程进行娱乐化、游戏化设计,很多儿童科普就很有这个味道——AR动物书。都是利用人心理上的倾向使他们乐于参与其中。设想一下,可能不少同学感觉学习程序很难,看着一行行代码的教程感到犯困,如果你每跟着游戏引导学会一点语言,将其应用到游戏里可以改变周遭环境,并在与他人的游戏竞争中获得优势,你会乐于学一点吗?(我知道很多人会摇着头看这条文字,呵呵)

这里必然会涉及一个问题,游戏设计者在设计挑战难度的时候,是要均衡的,而相比游戏操作,有效知识或技能的学习多半会更困难,这里能想到的一种方法是做加法,通过多汁反馈设计来加强对玩家的正向反馈,赋予其学习技能后更强的成就感,配合技能在现实中的使用价值,或可抵消学习难度的上涨。二是将知识碎片化,毕竟游戏不是考场,走一步要等着解一道方程什么的那就太奇怪了,可能少量多次更适合,或许还有助于记忆。

可能相比正常的学习方式其学习效率并不会有优势,这是一种更偏向实践试错型的学习方法,依靠大量的重复练习来获得知识技能,这种机制的核心是依靠设计来引导和鼓励玩家在游戏中构建有益于其自身在现实中的的技能树,提升“得利”中的现实比例。传统的游戏体验中,技能是体验中的技能,努力到最后,付出的也只能在该体验中使用,如果能通过对获取知识技能的重定向,强化现实比重,构建从虚拟到现实的通道,最终实现在虚拟世界中加强现实关联度的目标,那便可以在体验的最终目的上明确虚拟与现实之间现实为主的关系,从而避免用户过度“脱实向虚”。在一种对现实的预期中,未来十年或许生产力会进一步爆发,大量的低端工作上,人口将被机械替代,如果巧合出现,大量依靠福利救济拥有基本生存资料的人变成虚拟体验中的常驻玩家,那么虚拟体验的提供者承担更多社会责任,为未来做出努力可能就是一件很重要的事了。

刘慈欣说,“人类的未来,要么是走向星际文明,要么就是常年沉迷在VR的虚拟世界中。如果人类在走向太空文明以前就实现了高度逼真的VR世界,这将是一场灾难。”,勿谓言之不预呀。

作为设计者而言,尝试在游戏中嵌入现实中可创造价值的知识,将其作为游戏收益,并加大引导力度,或许是一个提升体验现实意义的有效方法。当虚拟世界中存在足够比例的此类体验,不能说那将是一个知识宝库,但应该不至于让大量玩家真的娱乐至死吧。在面对行业发展,兴高采烈准备创造体验的同时,也许思考一下其潜在影响,并作出负责任的努力,并不是在浪费时间。

毕竟都是脑洞了,那自然没有结语,祝大家每天都能睡得着~

图片来自网络,如有侵权请联系删除