讲点道家思维,如何才能正确给生活做减法?

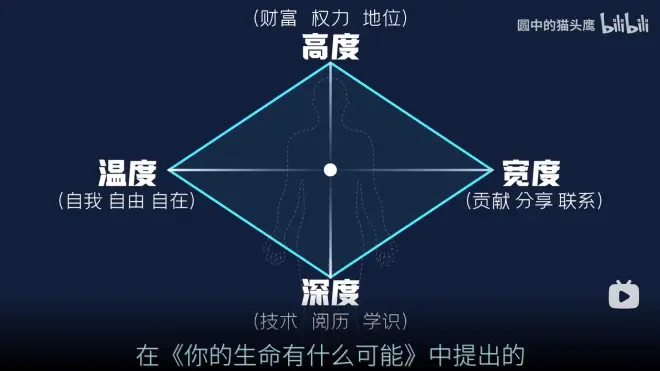

道家希望个人可以在温度层面有发展。

《讲几点道家思维,好给生活做减法》

白圭原创

大家好,我是白圭。

在生活当中我们究竟如何才能够越活越轻松呢?

我国古代的道家思维给了我们一个千古通用的几种模型,市面上几乎没有人说得出来,那么我就尝试以我自己的见解讲述一下。

1

好大学只是好老师多,智慧是一样的。

这里好大学指代的就是某个地方或者某个网站APP、然而有一颗好学的心和在学习当中当堂就有了一些个感触,以及在之后的行为中发生了改变,这才是好的智慧。

“是以圣人为腹不为目。”

好的珠宝或者好的包装到处都有,然而礼品盒并不能代表月饼或者粽子,吃进肚里的具体营养才算是最为根本的,没有人去吃礼品盒和珠宝吧?然而现实生活当中太多人只是追求这种了,在八字当中叫做金箔金。

同样的珠宝虽然要比粮食价值多很多,但是也只是存在于人类社会之中。

从本身来讲,珠宝只是人类的贪欲和多重累积的想象的集合。毕竟从生物学作用来讲,珠宝对人身体也只有激发多巴胺回路和优越回路的作用。

然而如果是在吃不饱的情况和社会欠发达的时候之下,多半回路则并不会在看到珠宝的情况下情况下亮起。

“前识者,道之华,而愚之始。是以大丈夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。故去彼取此。”

浅层次的认识只是道的皮毛,也正是愚蠢的开始。如果大丈夫不能够明白哪里是厚的,哪里是薄的,哪里是关键的,哪里是不关键的,那么就不能够做到不愚蠢。如果能够分辨清楚,那么就能够得到好的,去除不好的,得到实在的,而去除表面的。

在我们生活当中,指甲长了需要修剪,头发长了需要打理,而这两个物质包括我们身体上所产生的汗渍污垢,这些通通都需要去除,这是反而对我们身体有好处。

没用的知识和信息,包括一些事件同样也是如此,后面我将会用几个维度来分析。

在他要上升成为一个事件之前,我们就能够用内观等等手段把它消灭。

所以智慧是在事件的减少之中越来越多,而学识是在事件的增加当中会越来越少。

这个就叫做主动经验的归纳。

所以最为关键的是有没有改变,而不是到了什么地方——人类的认识程度不随着他的年龄增加有必要如 身体变化的累积。

最为关键的是肚中真实的吃到了什么行为。习惯有没有什么改善,而不是听到了些什么。

2

人类需要具有批判性思维需要“反共识”,需要有差异才能有创新,而创新是一切科学进步的来源,也是经济发展最大的动力。

在春秋战国时期,《老子》这本书成书的年间,老子本人看到了太多的争强好胜,看到太多的“窃珠者盗、窃国者侯。”

只知道强,不知道弱。这就好像一个太极,只有黑的没有白的。所以,旧的秩序面临着崩溃。原来循环的平衡面临着前所未有的挑战。

也就好像我们如今的人们只知道一味追求目标,追求进步,而不知道休养生息,所以焦虑,所以迷茫所以痛苦。

而种种历史时期也表明了,如何才能够提升大的生产力?其实大多数时候都是与民生息。

只不过我们目前有了商业和技术,有了种种政党实践而带来的社会福利和更有效率的分配。

当然我讲的极有可能都是错的。

我也在不断的修正我之前错误的观点。

道德经这本书就在讲,慈,俭,谦,也能为我的评价作出支撑。

“我有三宝,持而保之。

一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。

慈故能勇;俭故能广;

不敢为天下先,故能成器长。

今舍慈且勇;舍俭且广;舍后且先;死矣!”

勇于从旧的窠臼之中跳出来,既需要明白旧有的窠臼是什么,也需要明白自己想要的目标是什么。

而在这个过程之中,一定要勇于承认自己就有的观点和群体具有的观点都可能是错的。

借假修真就是这样,因为如果都是对的话,那还有什么要改善和日日修正的必要呢?

只知道勇猛,只知道什么都要沾一点,只知道猛打猛冲,老子就是两个字的评价:“死矣。”

可见我国中国古代的智慧平衡是多么重要的。

治大国若烹小鲜,同样的中国人自古也有 家国同构,人家同构,所以治国的思想同样也是一种哲学,可以用来治理我们本人。

那么接下来我就来讲一讲如何能制服层出不穷的欲望和幻想。

3

我们本来就是一个空的,内容问及其具体,只不过是一堆想象物的聚合,加上身份角色反过来所给我们的坐标定位。

如果自己不承认自己是空的,那么就会产生很多的愤怒、恐惧,而不能够脱离主观更加的客观去做一些个有益的事情。

吾之所以有大患在吾有吾身。

所以我们有太多的东西都是需要借助身体才能够形成和稳定的,然而我们大脑当中最为宝贵的和动物区分开的那一部分感性和理性,其实,才是我们走向本来的方向。

这并不意味着我们需要消灭精神和肉体的联系,或者说机械飞升。

而是意味着我们在目前的社会生产情况,和生物个体的进化情况及群体的社会意识形态之下,能够明白大多数事情都需要时间、空间、人物相互配合。

而我们能参与的只是非常小的一部分时空和个人与他人的互动。

我们绝大多数的困惑其实都出现在,在一小部分时空当中与他人的互动。

但是如果我们能够在一小部分时空当中不与他人互动,或者止于物质互动,那么这就叫减一个维度,在这样减维之中,反而会逐渐萌发自己的生机勃勃和有创新性思维的空间、时间的土壤。

认识论、方法论讲了,具体应该如何做呢?

4

如果我们被“我执”迷住了。

要想象时空发生了改变,假若你此刻的注意力在身体内部。

在集体运行之上,那么外界的空间,就只是变成了一个信息的来源,而并非你的根本。

这个就叫做“是以圣人终日行而不离辎重。”

所以我们注意的空间就回到了我们身体的内部,在与他人互动,或者在某件事情上的无常的出现,就不至于导致我们过多的愤怒和唤醒。

大多数人是不具有内观这样的能力的。

大多数人当中智慧深的可能会想,如果,这件事情不是当前我发生这样的情况,而是把时间这个维度向前拨到我出生之前,向后拨到我死亡之后。

甚至哪怕没有这么极限,只是向前拨个一个小时,这件事情就很有可能没有发生,向后拨一小时,这件事情就很有可能结束。

5

时、空、人,是最要紧的。

物、事、理,是次一级的。

物质的积累如果没有从量变达成质变也就不可能有个人主观的感性产生。

那么某件事情就很有可能也达不到一定的标准。

而这个事情的道理也没有那么厉害。

或者说这个事情的道理就几乎不可能出现。

再者,人匆匆来人间一趟,死后如何,生前如何都不能知晓,不会随着你有多富贵,陵墓修的有多好,就一定会左右死后的世界,就一定能够评判生前是否幸福。

就算是能够改变,那么我认为也是改变一小部分,更多时候生前如果不再修行死后也只是做一个表面的象征,这也正是道德经的,开头我所讲的思想,表与内的关系。

所以道德经说“为学日益,为道日损”。

“生而有涯,学而无涯”,也是庄子所讲的。

易经当中也处处体现这个。

道德二字拆分一下不难发现。道字就是首要的道路。德字就是两个以上的人在十字路口看到了一些选择能不能够一心一意。

当然现实生活当中自然是不能一心一意的,自然是“公说公有理,婆说婆有理。”

于是乎,我们就会陷入到我执当中,所以说个人的道德永远需要不断的更正学习,因为主观永远都是有问题的。

假设我们早起一觉睡起来不能首先做一个假设,自己之前认识的一切都是错误的,而拥有着一颗空杯心态的话。

那么我们的学习和进步就终将是有限的,学习的速度不够快,那么痛苦就会足够快,也足够强大。

本质上一切负面情绪的产生,都是由于我执起了作用。

世界本身的自然属性是无常的,是运动的是变化的,然而我们就想要不变,所以在与他人争执的过程当中,在我们本身痛苦的过程当中,就是我们早就在潜意识当中做出了这样的假设,我是正确的,然而绝没有正确这回事。

年轻人可能阅历小,不明白这句话,可是年纪大一点的人就很明白了。

几乎所有事情都是糊涂账才是对的,合理就好,而没有绝对的精确。

有些事情的产生就是没有任何的结果,或者说随着我们不断的推进,反而会感觉到后悔,“食之无味,弃之可惜”只不过是我们头脑当中进入到一个钻牛角尖的陷阱了,浪费了大量的时间精力,倒不如去做一些有用的和自己喜欢的。

6

大多数人看到这里听到这里就会有一定的疑问,甚至在说好像看你这篇好像浪费了时间。

其实我主旨在主要表达的一点就是:

“如何屏蔽掉多余的情绪和不断的幻想,而重新回归到平静?”

所以有这样设想的人那么极有可能你的假设就是错误的。起码在对自己好一点,这个假设上是错误的。

在我们漫长的人生当中,大多数人都有学校求学的过程,100分是是客观存在的,然而很多的科目也是客观存在的,我们是每个科目都寻求100分就能过好这一生吗?

其实还是有自己的选择的,不然按照培养清华北大这类研究型人才的方式而设定的教育体制。注定只是让十万分之一的人能够达到几乎都是满分的标准,而余下来的人都是陪跑。

那就是因为我们旧有的认知标准是错误的,如果一个家庭一个父母子女之间只以成绩分数为标准,那么一定会产生太多的痛苦。

所以大多数现在的小孩们就会出现各种各样的心理问题,成年人也会出现强迫性情绪。

在只关注变强的这个领域之上,就和春秋战国时期的诸侯一样,那么你可以现在找一找他们又到了哪里呢?

正所谓那句话“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”

如果连自己的情绪都不能够自控、各种各样的胡思乱想基本上没有停下来的时候,三观有重大缺陷,生命力就不会旺盛。那么你还奢求他能够长久的变强下去吗?

只看到强的那一面就是一种错误。就好像固然有一个师的男性,然而他们又如何能够生出孩子来呢?只有男女配合,才能够有生生不息的物种繁序和人类文明的演进。

只让男性发力,只让强权发力,这就是违背自然的,绝对不可能有任何结果,而有任何结果,也只是短暂的脑内欢愉和事情上的偶合暂变,几乎不能长久。

起码需要再引入另一样,另外一种女性思维,太极这两个地图才能够有充分融合,“你中有我,我中有你”,变化不息的可能。

所以说越有智慧的人,越不是聪明的人,甚至谈不上多少努力的人,而他获得的却是自己,最在乎的多的,确实是无疑是最幸福的。

越是兼具强弱两种思维,越是兼具男女两种,性格越是兼具动静,两种平衡的才能够生生不息走得更远。

7

大乘思想是依靠小乘,小乘能够显著提升生产力的进入,然而只是能够做到,前期中期一旦到后期就不能够有进步了。

这个就好像一个涟漪,大小只是取决于各自的慧根是是否比较重,或者当时候的水是几十块能不能够让涟漪更广泛的散出来?

而大乘思想却是从整个外围逐步向内修行反推求证的。就好像是太阳升出来,坚冰要融化。

道德经的思考和分享的末尾,我还是想说:“道可道非常道,名可名非常名。”

“偶得一文,过后即破。

追月船波,不可复得。

所谓 是名 即非,

德胜于师,方堪传授。

境随心转则悦,心随境转则烦。”

最后希望对大家有所启发和帮助的话,可以一键三连。

我是白圭,这篇文章在家中客厅于2023年7月19日早上10点,通过语音写作写到11:55。

道德经没有任何版权,但每个人都需要拥有一孔之见。

和最开头的那个希冀一样,希望大家能够看到此文中间,就能对心中最根本的那一个部分产生一些触动,对后面的行为处事产生一些变化。

这个就叫是不浮于表面,而是真正的内化。

也可以私信我加入社群,有各类打卡和顿悟的分享,致力于帮助你逐渐改善。

祝你我逐渐平和、超越情绪以全新的视角来看待这个世界。

二次修改11:13