反手技术的核心——板头的撞击

响鞭源自河南,是一种风靡民间的健身运动。弯腰,收肩,举臂,一抖手腕,一甩鞭梢,鞭子便会在空中发出“啪”的一声,响彻四周。但你知道吗?大爷们每次甩鞭,竟然可以甩出超音速!一根小小的皮鞭,经过一套专业的动作之后,皮鞭的鞭梢部分也、会聚集大量的能量,它的速度往往可以达到声速的两倍,这种现象正是“音爆”。

实际上,乒乓球的发力挥拍,它的运动原理是类似鞭打动作的,但又比甩鞭要复杂。因为乒乓球的发力,它落实到乒乓球上面是可以分成两部分来理解的,一部分是撞击,一部分是摩擦。虽然业余也可以发出很大的力,业余的挥拍也可以很快,但是撞击摩擦的比例不对,你的出球质量就不会很高,而且会有很多无畏失误。

要学会最佳的乒乓球挥拍动作有三个难点,一是放松和集中发力;二是撞击摩擦的比例;三是出球的精准度。为什么要放松?如果不放松,你的浑身肌肉紧张,内耗肯定就严重。过于紧张的肌肉,自然就不利于发力集中。撞击摩擦的比例就更重要了,业余球友的出球质量往往偏低,要么有速度没旋转,要么有旋转没速度。精准度这个问题其实是核心问题,你动作大,动作僵硬,发力看起来猛,但失误率贼高,最终就是白费力气了。

反手其实比正手难,尤其是反手不容易出高质量,为什么呢?正手抡开大臂去冲,因为动作幅度大,抡开大臂之后撞击其实是很充分的,又因为在大动作之下,其实是自带摩擦的。反手就不同,反手大臂不可能抡开。正手大臂可以前后抡90度的幅度,反手大臂估计就只能抡30度左右,如此大的差异,所以反手是很难打出高质量的球的,除非你有专业级的反手技术。举个例子,抡开拳头去打,业余的也能发出较大的力,但如果在很小的空间下去发力,比如寸拳这种,就只有李小龙才能打出有力的一拳。业余的正手普遍都能发出力,而反手普遍不能发出力,就是因为反手没法用大动作去抡,因为没有那么大的发力空间。所以反手就特别依赖技术和爆发力,反手是高手肯定就是高手,而正手有水平,并不一定就是最高水平。尤其是塑料球时代对反手的要求其实更高。举个例子,反手特别强的雨果,张本智和和林昀儒,现在都是世界排名前十,而正手特别强的阿波罗尼亚,他的排名就比较靠后了。

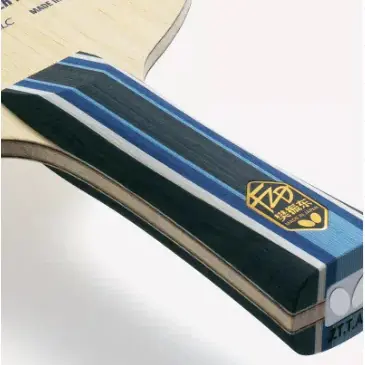

因为反手发力空间更小,所以对发力集中的要求其实是更高的,而且对撞击和摩擦的比例要求就更精准。正手可以依靠抡大臂去打出较高质量的球,反手是不能的。我在之前的反手技术实践当中,其实动作基本上是做到位了的,但依然感觉出球质量不太顶,透板的感觉不是很清晰。最近在继续加深对反手技术的理解,之前我在看国家队教练李晓东的教学片的时候,看到他讲到板头的问题。当时其实不是很懂,或者说是半懂不懂,最近在练习的时候终于找到了突破。他讲的确实非常到位,反手技术的核心其实就是在板头的撞击。反手因为挥拍空间有限,所以对技术的细节要求其实是更高的。

但其实又并不是那么难,如果你的反手框架已经靠谱,那么只需要增加板头的撞击,你的大功就告成了。但在这之前,你的反手需要搞清楚撞击和摩擦的原理,你可以随性所欲的去撞击或者去摩擦,可以自由的调整摩擦和撞击的比例。如果你的基本功已经足够好,那么只要悟性来了,你的反手就功业必成。

反手顶胯发力都还不是最重要的,反手板头的撞击甚至更重要。因为就像挥鞭子一样,最终的输出看的是皮鞭的尾部。而且反手因为发力需要更集中,所以要吃住球就更难了,必须依靠反手板头的撞击。反手板头如何发力?说白了,就是在接触球的瞬间,手腕得往前顶,不能只是往上去摩擦。这个感觉其实有点微妙,需要靠自身去实践,去摸索去掌控。因为反手的引拍动作相对是更小的,动作是更紧凑的,所以反手的技术细节就比正手更需要细致入微地理解。

总而言之,反手的板头需要往前顶,手腕得往前顶,要有大拇指往前顶住球的感觉。切忌只往上旋转手腕,这样就是薄摩擦发力了,出球不会有质量的。只要你大拇指顶住来球,往前撞,板头往前多一些撞击的,你的吃球感瞬间就来了,海绵能裹住球,出球的质量直线提升。正手害怕单纯的撞击,而反手是海绵单纯的摩擦,而这两点往往是业余球友的通病。正手撞击过多,失误就增多;而反手摩擦太薄,失误就增多;长此以往,动作必然走形。反手板头撞击多一些,你才能有好的持球和控球,才能逐步的体会加力的感觉,发力之后球才能又暴又稳。