折翼之鹰——齐柏林伯爵号航空母舰航空作业能力的浅析

导言

一战以来,由于德国所签订的《凡尔赛条约》,“航空母舰”新型舰种在德国海军中的研究与发展戛然而止。但许多军官仍对这一新兴海军单位保有热情。希特勒在上台以后,德国开启了扩军之路,有关航空母舰的研制与开发便在德国海军的牵头下由以哈德勒为首的设计人员磕磕绊绊的研制着。后来,希特勒通过一系列外交政治手段要求废除《凡尔赛和约》的军备限制条款,其中便包括《英德海军协定》的签订。根据该条约,德国海军舰艇的总吨位可以达到英国皇家海军舰艇总吨位的35%,同时各类型舰艇的吨位可以达到英国皇家海军同类型舰艇的35%。因此,德国海军就这样获得了总计约38500吨的航空母舰建造吨位,因此,秉着不浪费的原则,德国海军的航空母舰的建造计划被正式提上日程。而“Flugzeugträger A”——“齐柏林伯爵”,便是该项目的产物。

作为二战德国海军唯一一艘实际建造出来的航空母舰,齐柏林伯爵为海军爱好者们所熟知。而由于有关齐柏林伯爵号航空母舰的史料过于零碎,不免使大家因为一部分的碎片化信息而产生诸多误解与偏见。一些人将齐柏林伯爵吹的神乎其神,而一些人认为她仅仅是一艘载机巡洋舰,更有甚者齐柏林伯爵的航空能力仅仅相当于轻型航母。为了打破这些傲慢与偏见,在整理了一些资料后,up主斗胆与大家分享一些自己的见解与看法。同时UP主也不过是一般的海军爱好者而非专业人士,文中难以避免会出现瑕疵漏洞,还望大家能多多指正,共同进步。

温馨提示:本文字数多达27000字,图片100张,多为干货,请注意流量与阅读时间

一、齐柏林伯爵的设计案

(一)早期设计方案

由于齐柏林伯爵号的设计与建造工作横跨数年,因此其在不同时期的设计细节也有所不同。(注意下方复原图并不一定准确,其左上方标注的舰载机数目也并不一定正确)。

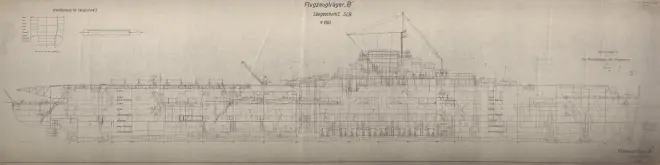

最初的完整设计为1938年设计案,是齐柏林伯爵的设计状态,但最基本的设施如一段式飞行甲板、3部升降机、2部压缩空气弹射器及其配套设施都已经具备。注意上方复原图的前部双联105mm高平两用炮实际为三座并非两座,据此,复原图作者很可能参考的是“航空母舰B”的设计图纸,如下所示。

随后,该方案的垂直舰艏被换为更加抗风浪的大西洋舰艏,并进一步优化了防空武器的搭配,提高了防空能力,也被认为是1940年的修改方案:

也可见齐柏林伯爵的早期弹射系统,其弹射轨道还是简单的Y型构造,此外甲板上也并无弹射小车专用的小型升降机,印证了此时的弹射轨道运作流程(详情请见下文)。同样注意下复原图舰岛前部的双联装105mm高平两用炮应该为三座并非两座。

最终,形成了齐柏林伯爵早期的最终设计方案。倘若齐柏林伯爵未遭遇停工,那么齐柏林伯爵的完工状态将如上所示。

(二)末期设计方案

到了1941年末至1942年,齐柏林伯爵号航空母舰恢复重建,同时设计层面也进行了现代化修改,成果如上下图所示。

首先,齐柏林伯爵修改了主桅设计,在主桅顶部设置了空战指挥所,类似当时的英航,同时将雷达设备作为标准装备,进一步提高了空战指挥能力;为此,齐柏林伯爵还在烟道上安装了排烟罩,优化了排烟管道,以防止排烟对空战指挥所的干扰。

在甲板方面,弹射系统的轨道路线被进一步修改,减少了舰载机在轨道输送时因机翼相互干扰导致的困难程度并提升了轨道的舰载机输送数目;最重要的是弹射轨道运作流程被进一步优化,在每个弹射器的轨道上各设置了1部小型升降机,用于将弹射舰载机所需的弹射小车进行转运,具体方式见下文所示,这里不过多赘述。此外,齐柏林伯爵飞行甲板艉部两侧还将加装加固板,防止因甲板弯曲导致的结构强度的降低的同时,也使得舰载机获得了额外的落脚空间。

最后,除了升级了防空武器外,齐柏林伯爵还将设置额外的防雷带以提高防雷能力,在防雷隔舱内部还装有燃油,可以进一步提高其航程。不过与此同时,这也一定程度破坏了水下线型,导致其最大航速略微降低。

以上便是1942/1943年方案修改后的齐柏林伯爵,这也是齐柏林伯爵流传最广泛,设计最成熟的方案。

总而言之,齐柏林伯爵虽然在各阶段有不同的具体设计案,但是总体上其基本的航空作业设备基本没有变化,因此实际的航空作业能力并无多少差异。

二、齐柏林伯爵的基础航空设施

(一)飞行甲板与机库

作为一艘满排3万吨以上的大型航空母舰,齐柏林伯爵拥有长达244m与最宽30m的宽大甲板,不过,其过长的舰岛与105高平两用炮的布置问题,占据了相当的甲板的面积,实用面积大受影响。

使用PS软件对齐柏林伯爵的甲板面积进行分析,经过测量可以得出,其实际可用飞行甲板面积约为5853㎡。

除开飞行甲板与“stauung”外,齐柏林伯爵的舰体内由上至下主要分为A甲板、B甲板、C甲板、D甲板、下层机库甲板、中甲板、上水平甲板、下水平甲板。其中中甲板便是穹甲水平段装甲甲板。

齐柏林伯爵舰体内部拥有两层封闭式机库,第一层机库长185m,宽15.5m,高6m;第二层机库较小,长172m,高5.66m。机库被8道防火帘分割开来,以保证机库损管。

上图为齐柏林伯爵机库消防管线的布置图的一部分,这里利用此图认识齐柏林伯爵的机库,图里白线即为机库内防火帘,同时,由于该图仅显示机库底图,而下机库的空间上部或下部收缩、延伸导致机库底部并不能真实反映机库空间,因此根据相关机库剖面,这里还用黑线标出较为实际的下机库的空间。

同样使用PS软件对其进行计算,可以得出齐柏林机库的大约面积达5450㎡,而刨去升降机以后面积则约为4228㎡。显著高于英国几艘装甲航母(2568—3734㎡)以及美国的约克城(2863㎡)、列克星敦(2232㎡)级航空母舰,也略高于美国的埃塞克斯级航空母舰(3948㎡),同信浓号(4265㎡)相当,但也显著低于大凤级(4957㎡)和翔鹤级(5660㎡)。虽然机库面积尚可,但问题在于该机库在结构上较窄,会在一定程度影响其实际停机效率。

有意思的是,上机库的前部升降机前部的区域由于弹射小车转运通道的存在,需要占用“A甲板”以上区域,因此该区域的搭载的舰载机机高不能超过3.5m,可以停放在这里可能只有Bf 109T和Me 155舰载战斗机。

(二)弹射机构

1、弹射器

齐柏林伯爵号的甲板上最显眼的设备便是那两部KL 5/1-4压缩空气弹射器与输送滑轨等其它附属设施。齐柏林搭载的两台弹射器分别为FL 24和FL 25,“航空母舰B”搭载的两台则为FL 26和FL 27,后来随着“航空母舰B”被放弃,这两套弹射系统被意大利海军接受,并将准备于天鹰号上。KL 5/1-4压缩空气弹射器全长21.05m,其中轨道长20.58m,源自于德国海军水面舰艇的水上飞机弹射器,采用压缩空气的弹射原理。有意思的是,该弹射器在弹射时,弹射轨本身会向前伸出,需要在控制下复位,因此也被形象的称为“伸缩式弹射器”

该弹射器可以为舰载机提供充足的加速度,一架2500kg级别的战斗机可以被弹射至140-142km/h,而一架5000kg级别的轰炸机则可以弹射至133-137km/h,正是由于弹射器的加持,齐柏林伯爵在起飞飞机时可以完全不依靠甲板风或者必须迎风,Bf 109T战斗机甚至可以在齐柏林伯爵完全停泊的情况下弹射起飞。不过,根据在Ju 87C在港口弹射器的测试,当其挂载1枚500kg航弹与4枚50kg航弹时,弹射起飞过载达到了4.37G,被认为超出了飞行员的承受度(并非是机体或者武器),因此规定齐柏林伯爵在弹射满载的Ju 87C时必须以一定的速度航行以提供一定的甲板风。从操作员启动弹射器发射程序到起飞完成,通常需要 3 秒的时间(系统的延迟为 1.5 秒,战机弹射速度为 1.5 秒)。

作为该弹射器的动力源,KL 5/1-4使用了多级压缩空气储存系统,一个压强为60kg/c㎡的压缩空气储罐直接与弹射器相连,称为“发射罐”。此外,还与一个120kg/c㎡的压缩空气储存罐相连,用于在短时间内多次弹射。最后,与一个205kg/c㎡的压缩空气储存罐相连,构成了一个三级压缩空气存储系统。在使用后两级储存罐的压缩空气时,需要通过减压阀降低至与“发射罐”同等压强才可以。

另外,为了填充弹射器所使用的压缩空气,齐柏林伯爵还安装了容克公司生产的空气压缩泵,每分钟可以产生10升的250kg/c㎡的高压空气。6部安装于鱼雷室,除了补充弹射器的压缩空气外,也用于为航空鱼雷补充,还有3部则完全为弹射器补充压缩空气。通过切换相应的压缩空气管线,所有的9个压缩空气泵都可以一起为弹射器补充压缩空气。

根据弹射战机的型号与重量,一座弹射器可以储存弹射8-10架战机的压缩空气(推测为弹射10架战斗机或者8架轰炸机),消耗完这些压缩空气后需要50分钟才能重新装填完毕。KL 5/1-4弹射器的最大发射重量约为5300公斤,从1942年开始,KL 5/1-4弹射器不断进一步改进和完善,以进一步增加最大飞机发射重量。容纳压缩空气的两个大气缸被安置在位于两个弹射器轨道之间的绝缘隔间中,位于飞行甲板水平以下但在主装甲甲板之上。 只能提供轻微的保护,使其免受潜在的战斗伤害。 这一隔间用电加热恒定在20℃(68℉),以防止在高寒地区作业时弹射时缸内气体泄出后导致气缸管路和控制设备结霜。

而有关齐柏林弹射器的操作则需要遵循如下规定:

两座弹射器不允许同时启动

弹射器的最低弹射速度不得低于70km/h

弹射器最多可以抵抗总计25m/s(约48.5节)的相对风速

操作弹射器时最大允许8°侧倾

舰船运行时,位于左右两侧30°的侧风不得超过20m/s,否则不可进行弹射作业

舰船停止时,呈90°垂直于弹射器弹射方向的侧风风速不得超过5m/s,否则不可进行弹射作业

并且为了防止两座弹射器同时运作,齐柏林伯爵的弹射器甚至还装有专门的限制器,如图所示:

这样,一座弹射器运作时另一座便会通过装置锁定开关,无法启动。

通过弹射器,齐柏林伯爵号上的舰载机可以在无风甚至在不利风向下升空,这使得齐柏林伯爵号航空母舰的战术选择更加丰富。此外,在不使用弹射器,或是进行滑跑起飞时,弹射器会被专门的金属板盖住以防止海上航行中的海浪、风雪或风暴等对其造成损坏。

2、弹射架车

由于该弹射器技术源自其他非航母水面舰艇的水上飞机弹射器,因此在弹射战机需要使用到类似的如下图所示的“架车”,或者说是“发射车”(Startwagen)。这种弹射架车与英国的弹射器的类似,使用时通过其上部的挂钩连接舰载机机身上的固定件,下方有四个车轨滚轮,可以在轨道上运行,并可接入弹射器,因此舰载机只有被固定于该弹射发射车上时方能接入弹射器进行弹射操作。考虑到其作用于用途,下文将统称之为“弹射车”或“弹射小车”。

这种弹射车仅仅用于协助舰载机在甲板的弹射轨道上运动并接入弹射器、协助弹射舰载机。弹射车本身并不能在非轨道区域活动,由图上也可以看出,弹射车的四轮并不能直接接触地面,因此它不具备在非轨道区域活动的能力。早期设计中为了使弹射车可以在无轨道区域活动,还需要将其安装在“Vorsetzwagen”即一种专门的“运输车”上。机库中的弹射车往往都被放置在运输车上。而在后期设计中,由于弹射程序的修改,弹射车仅需要在轨道中运行,因此也基本不再需要这种“运输车”。

通常,每一座弹射器都会配备10台这种弹射发射车(8台常用,2台备用),与弹射器的单次最大弹射数一致。两座弹射器单次最多弹射架次为18架,一般弹射架次为16架。由于不同机种之间的重量和尺寸的差异,因此用于不同机种的弹射发射车的尺寸也会有所不同。除此以外,为了在弹射结束末端提供使舰载机脱离弹射车的势能,同时也为了方便存放,弹射车本身还可以低姿折叠。其折叠形态可见上图弹射车图纸的虚线部分以及下图的照片。

3、弹射轨道

为了使机库或甲板上固定在弹射车上的舰载机可以被转运至弹射器,齐柏林伯爵还设置了占据前半个甲板的甲板导轨,该导轨由两条平行的钢轨组成,从中部升降机一直延伸向两座弹射器,同时也可以随着升降机进入机库。此外,甲板导轨的布置在设计阶段的不同时期也不同。

早期设计中,弹射导轨为简单的Y型布局,一条轨道由中部的2号升降机开始,一直延伸至前部1号升降机前方、弹射器后方,分叉为两道分别通往两座弹射器的轨道,形状与Y型相似,因此这里称之为Y型轨道。

在修改后的后期设计中,由于起飞流程的修改,齐柏林伯爵的弹射导轨也发生了变化。轨道从2号升降机开始没有改变,但延伸至前部1号升降机前便开始分叉为两道,一道穿过1号升降机后通往右舷弹射器;一道则绕过1号升降机,直接通往左舷升降机。这样的布置呈现一种Y型+丩字形相结合的造型。

4、返回轨道

由于需要使用弹射车进行弹射,因此齐柏林伯爵还专门设计有弹射小车的回收设备,在舰艏位置有一座V型倾斜电轨,用于将弹射完毕后留在弹射器末端的弹射小车下降至A甲板返回轨道位置。

在舰艏弹射器下的A甲板还设置有专门的弹射车返回轨道。在最初的设计中,返回轨道直通机库,小车也只能返回机库;而后来修改设计后,齐柏林伯爵在飞行甲板设置了两部专门的弹射车升降机,轨道也改为通往这两部升降机。由此,弹射小车可以在弹射完毕后通过这些设施返回飞行甲板的弹射导轨,或是在返回轨道内暂留,需要时再转运回飞行甲板。该返回轨道与升降机如下图所示:

(三)甲板升降机

齐柏林伯爵的飞行甲板上有3台13m长、14m宽的八角形升降机,最开始其最大提升重量为5吨,后来可以将最大6.5吨的舰载机以0.75m/s的速度升上飞行甲板,即:第一层机库(实际距离甲板高度约6m)的战机可在大约8秒内上升到飞行甲板、第二层机库(实际距离甲板高度约12m)的战机可在大约16秒内升上飞行甲板。这三台大型升降机单次最大可以同时输送3架全副武装的重载的舰载轰炸机至甲板。此外因为尺寸足够,每台升降机在极限情况下甚至可以搭载2架可折叠机翼的舰载轰炸机与鱼雷机,如下图所示:

当然,考虑到挂弹后的整机重量与实际流程,一部升降机只会转运1架舰载机。同时,三台升降机被设计成不规则的八边形,一方面有利于减重以调整舰体的重心与稳定性,一方面相较纯四边形升降机也获得了更强的耐冲击能力,提高了战舰的航空生存能力。

除此之外,齐柏林伯爵号航空母舰的机库内还设有负责转运鱼雷弹药的专用小型升降机,分别位于飞行甲板的舰艏左舷部与舰艉右舷,如下图所示。

该弹药升降机为垂直挖孔式,自船体深处弹药库一直延伸至上机库甲板。为了预防机库火灾蔓延至弹药库,在升降机通道设置了三道防火门,第一道位于中甲板(即装甲甲板),第二道位于下机库甲板,第三道则位于上机库甲板。在关闭第一道与第二道防火门时,升降机将无法运作;仅关闭第三道时,弹药升降机可将弹药运至下机库甲板;全部打开时,弹药升降机才可将弹药运输至上机库甲板。在不使用时,弹药升降机的防火门将一直处于关闭状态,防止事故发生。

(四)拦阻设备

最初,参考外国航空母舰的设计,在K252的第一版建造方案中,齐柏林伯爵被设计有8条拦阻索,甲板后部4条,甲板前部4条。后来根据1936年对外国航空母舰的着舰程序考察与评估后,阻拦索最终被减为4条。但考虑到测试中大约每进行10次拦阻降落往往就会出现一次失误,因此工程师建议将阻拦索增加至5条(后来改为设置fangseil)。

不同于几乎所有其他海军都使用气动或液压阻拦电缆,齐柏林伯爵拥有4条电力机构阻拦索(德语称为“Bremsseile”)。该阻拦系统有两种类型的电动阻拦索绞盘,一种为重量为8-9吨的Atlas型,可拉动2×10吨的阻拦索,另一种为重量为5吨,被称为“DEMAG”。

阻拦索的直径为22mm,周长约7cm,最大承受载荷为21吨。每条拦阻索之间的距离会有所不同,1号和2号阻拦索之间距离为16m,2、3、4号阻拦索之间的距离都为10.5m,4号阻拦索距离停止线约31m。每条阻拦索在竖起时距离甲板的高度最高为0.7m,两侧最低0.19m。拉紧时,阻拦索在中部高度为145mm。该阻拦系统可以根据着舰战机的类型不同,进行相应的调整。

为了验证这套阻拦系统的实用性,相关人员在特拉弗明德E-Stelle See(海上试验中心)进行了数千次航母着陆测试,测试数据则清楚地表明了该拦阻索系统的良好表现。所有测试战机的正常平均制动/着陆距离通常仅为20至35m,在4850kg至5800kg的飞机以135至140公里/小时的速度进入时的最大允许制动/着陆距离为40m。风速为0,操作过载不超过2g时,着舰战机重量不超过2.5吨时,最大允许的着舰速度为140km/h;着舰战机重量不超过5吨时,最大允许的着舰速度为120km/h。每阻拦一架战机后,可以在10秒内为下一架战机的着陆做好准备。

此外,为了防止舰载机阻拦索着舰失败影响前方作业,齐柏林伯爵还在中部二号升降机后部,起重器附近设置了"fangseil"(抓索?),作为“制动拉索”,效用与他国的阻拦网一致,用于捕捉着舰失败的舰载机。

(五)其他甲板设备

1、挡风屏

齐柏林伯爵有两部高约4m的电动挡风屏,位于飞行甲板的前中部,如下图所示:

箭头指示即为齐柏林伯爵号上的防风屏位置。在平时不使用时,防风屏会被放平,以避免干扰航空作业;使用时会由电动机组竖起以保护后部战机与人员不受甲板风影响。位于较后部的防风板还有还有一张5m宽的辅助防风罩,可以加宽防风挡板以便护住板后两架准备完毕的Fi 167。同时在紧急情况下,防风挡板也可以被手动竖起。

2、甲板画线

根据齐柏林伯爵的设计文件可知其甲板画线如下所示。

1、飞行甲板的后部将绘制一条2米宽的“亮黄色”横线。

2、距离舰体中心线350mm处将绘一条贯穿整个甲板的200mm宽的“亮黄色”中央着陆瞄准线,推测也会为滑跑起飞提供指示。

3、飞行甲板的左右两侧会各标有一条400mm宽的“亮黄色”竖线,将延伸至甲板导轨的分叉处。两条线段都距离舰体中央线7.7m。

4、飞行甲板前端会绘制一条5m宽的“亮黄色”横线。

该甲板画线的效果大致将如下图所示:

3、指示灯光

齐柏林伯爵的设计文件中对其指示灯光的记载也非常详细。

1、飞行甲板的末端设有一个红色灯条,沿着后飞行甲板末端从左舷到右舷横向布置。用于为降落的舰载机指示飞行甲板末端。

2、飞行甲板后部的降落区域甲板的左右两边沿降落标线将各设有7个红色的甲板指示灯,以26米的间隔布置。主要用于为降落的舰载机指示滑跑区域的边缘。

3、两个绿色甲板灯将被前后并列安装在飞行甲板末端1号拦阻索的左舷,距离船中心11米。该灯主要用于昼夜间的舰载机降落姿态指示。

4、在所有三根桅杆上,距离顶部3米处安装了十二面红色环形灯,用于指示飞行甲板航空作业工作。

5、在飞行甲板两侧高约0.5m处设有18盏红色灯,间距约20m,用于指示飞行甲板轮廓。

6、在每条拦阻索的两边接近降落标线的部分,有两条黄色灯条,垂直于标线,用于在夜间指示阻拦索位置。

7、2座压缩空气弹射器的起点都有一个白色启动灯,与其他指示灯一样,都被嵌入甲板中。

8、指挥塔的塔顶面设有4个白色直角指示灯,用于再夜间为空中机组成员指示盛行风强度。

上述甲板灯光布置如下所示:

从计划中细致的甲板灯光布置(特别是对降落区域的指示)中可以发现,齐柏林伯爵号航空母舰确确实实拥有一定的夜间舰载机的航空作业能力。

4、沙箱

考虑到齐柏林伯爵号航空母舰服役后的主要作战海域将包括北海等高纬度海域,因此为了防止舰载机在结冰或着被油污的飞行甲板上打滑,齐柏林伯爵号还存放有用于提高飞行甲板摩擦力的沙土。这些储存沙子的沙箱放置在3号和5号双联装105mm SKC/33 高平两用炮台下方区域。遇到上述情况时由专人将这些沙子铺满飞行甲板,但会避开弹射区域以防止沙土干扰甚至损坏弹射器。

三、齐柏林伯爵的发机起飞方式

(一)弹射起飞

弹射起飞是齐柏林伯爵号上的舰载机的最主要的起飞方式,或者甚至可以说齐柏林几乎就是一艘专门设计的以弹射起飞为主要方式的航空母舰。以弹射为主要发机方式的齐柏林伯爵有一个复杂而精细的弹射起飞流程。其KL 5/1-4弹射器弹射飞机时需要将飞机固定在特殊的发射车上,一座弹射器有配有10架发射车(8架常用,2架备用),即极限情况一次可以发射20架次舰载机。但由于储气量的限制与弹射前进行的空弹检测,一次出动量更多应在18-16架次。

另外,根据相关规定,舰载机的弹药挂载与补充以及加油都在机库里进行。不过,飞行甲板也具备有燃料补充的设备。

由于齐柏林伯爵在不同设计时期对甲板弹射导轨与流程的修改,因此这里将分两个时期进行讨论。

早期设计:

齐柏林伯爵的弹射作业离不开弹射车,因此首先便是弹射车的装载作业。正如前文所说,机库内的弹射车被安置于运输车上,而加满油弹的舰载机需要由机库内的吊机吊装于安置在运输车上的弹射车上。随后运输车载着弹射车和舰载机送至升降机上,后弹射车接入升降机平台上的导轨,运输车便可撤下回归原位。然后,舰载机于弹射车才由升降机转运至飞行甲板。

可见,此过程显然过于复杂冗长,因此,在上机库内一般有8架战斗机和8架轰炸机总计16架舰载机提前挂弹加油并被安装在置于运输车的弹射车上并在机库进行待命,以便随时进行发舰起飞作业。

弹射前,两架弹射器会分别使用备用架车进行一次空弹以检测弹射器是否正常运作。而正在飞行甲板的舰载机也会趁此开始进行发动机预热。

为了在不经过耗时较长的发动机预热程序的情况下快速发射飞机,齐柏林伯爵号上的舰载机在起飞前会专门加注一种特殊的混合燃料(含有Oktan辛烷和80、87或100燃料),或被称为“kraftstoff für kaltstart”(冷启动燃料)。这种混合燃料是二战前在雷克林的空军“Erprobungsstelle”(试验中心)开发的,并于二战期间被德国空军广泛使用。该混合液降低了黏性,可以在低温下保持流动,该混合液可以使飞机发动机可以在大约 3 分钟内准备好进行飞行操作,这些燃料将在起飞后约30分钟被完全蒸发。显然,这种特殊燃料为航空作业能力提供了巨大的优势。 另外,如果需要,舰载机也可以在升上飞行甲板后通过飞行甲板上的可插入的电预热器来维持飞机油温。

随后,舰载机将依靠自身动力顺着滑轨转移至弹射器,舰载机与架车会固定在弹射器的首端,待起飞指挥官下达弹射命令后,弹射器启动,弹射起飞战机。两座弹射器一般会分别弹射战斗机和轰炸机,考虑到右侧滑轨距离前方双105防空炮过近,只有拥有可折叠机翼的Ju 87C/E和Me 155才可以通过,因此左侧弹射器一般弹射不可折叠机翼的战斗机,右侧弹射器只能弹射可折叠机翼的轰炸机。

每弹射一架舰载机后,弹射车会停留在弹射器末端,待弹射器伸缩复位后,由飞行甲板前方的“V”型倾斜电梯运至飞行甲板下方的通路返回机库,安置在运输车上以待下一次使用。就这样,完成一次弹射流程,次次如一,循环至始。

根据相关的试验,一座弹射器可以在3.5分种的时间内弹射8架舰载机,考虑到相关规定不允许两座弹射器同时弹射与舰载机的运行时间差,因此推测两座弹射器弹射16架舰载机将花费大约4-5分钟左右的时间。即平均弹射一架舰载机需花费15-20秒左右,这样的弹射速度甚至足以比肩常规的滑跑起飞了。

后期设计:

考虑到早期的设计中弹射流程过于复杂冗长,尤其是机库中的舰载机弹射车的吊装作业,占据了不小的机库空间并且也大大提高了舰载机的整备时间。因此在后期设计中,弹射流程得到了彻底的优化。

新的设计着重修改了弹射后弹射小车的返回设施,在A甲板设置了专门的两条弹射小车返回轨道,但返回轨道并不再通向机库,而是通往两座连接着飞行甲板的小型升降机,这两座小型升降机也同样是甲板弹射导轨的一部分。这样,弹射小车在一次弹射作业完毕后,由V型倾斜电梯运至飞行甲板下方,进入返回轨道,或是暂时存放在返回轨道中,或是通过轨道尽头的小型升降机转运至飞行甲板。并且该流程弹射小车全程在导轨中运行,因此也不再需要专门的运输车。节省了相当的机库装配的空间与时间,也提升了运行效率。

早期的舰载机机库吊装弹射车的设计也被取消,此时弹射小车装配作业仅在飞行甲板进行,1942年有关的Ju 87D/E的测试报告中包括了如下此项:

大意即为“将Ju 87接入弹射车。可以通过升降机使用弹射车”。

据此推测,此时舰载机接入弹射车的方式可能会简化为以下两种:一,舰载机可能会停留在弹射车升降机上方,弹射车由升降机从下方转运至甲板时,直接从舰载机的下方顶起,再通过机身的固定装置由甲板整备人员固定在弹射车上完成安装;二,在弹射车升上甲板后,调整弹射车的姿态,压低变为低姿,而后由甲板整备人员协助将舰载机装上弹射车。但不管怎么样,可以确定的是舰载机将不再需要在机库中吊装。通过这些调整,不但提高了舰载机的整备,弹射速度,而且也使得舰载机的弹射作业队飞行甲板的弹射轨道依赖性大大下降,齐柏林伯爵的舰载机放飞能力生存性得到了提高。

除此以外的其他16架机库中的待命机队得到了保留,不过无需被提前装在弹射车上,此外机队也被额外允许在飞行甲板待命。不过考虑到齐柏林伯爵主要活动海域的极端气候,机库待命显然是更加实用与常见的方式。

如果预计弹射的战机位于甲板但还没有被固定在架车上,战机也可以直接在飞行甲板上接上架车,但相比前文中提前接入架车的情况下,会花费更多的时间。

至于其他方面,如舰载机的补给、舰载机接入弹射器的方式、以及舰载机在弹射轨道上受到的干扰,则与前期设计相同,这里不再赘述。

根据特拉弗明德的“Erprobungsstelle See”(特拉弗明德的“Erprobungsstelle See”由德国空军在1937年建造,专门用于德国战争海军计划中建造的航空母舰(包括GRAF ZEPPELIN和计划中的4艘辅助航母)的航空设备的测试于海军航空兵的测试)的测试,一座弹射器弹射8架战机平均需要3.5分钟,不过由于齐柏林伯爵的弹射器不允许同时弹射,因此需要进行交替弹射作业,以上推测齐柏林伯爵号航空母舰可以在5分钟左右的时间内弹射起飞16架战机(8架战斗机和8架轰炸机的混合编队或是16架轰炸机的打击编队)。

综上,齐柏林伯爵弹射流程的复杂于过于精细显然不可否认,但是正是这种复杂的弹射流程却实实在在的降低了齐柏林伯爵发舰时对环境的依赖性,此外德国海军要求航空母舰需要和战列舰组成编队,跟随战列舰,因此整个编队需要航空支援时的航向不可能时刻都符合一般航空母舰的需求。这也体现了德国海军对齐柏林伯爵独特的的战术需求。只不过这种弹射流程的在实战环境中是否真正实用,up主认为还需要打一个问号。

(二)滑跑起飞

虽然齐柏林伯爵号航空母舰以弹射起飞为主要起飞方式,但是考虑到其弹射流程的复杂与精细,不难想象该系统在长时间的运作与实战环境下的可靠度很可能不尽人意,因此,齐柏林伯爵号规定,当两座弹射器系统都无法使用时,舰载机将进行传统的滑跑起飞。事实上,根据1941年11月4日Skl/Op(Seekriegsleitung作战部)的OKM.1.skl.22686/41 gkdos 的说法,齐柏林伯爵已经被允许让舰载机鱼雷机或者多用途轰炸机在齐柏林甲板后部以常规的滑跑方式起飞。

此外,必须要求鱼雷轰炸机能够进行滑跑起飞。由于出于战术原因,有必要让战斗机在进入作战区域时准备好通过弹射器上以及在甲板前部起飞,同时侦察/鱼雷轰炸机将准备在后甲板上起飞,因此将鱼雷和侦察机联合成多用途类型似乎是合适的,或者 当所有三种能力(鱼雷, 俯冲轰炸和侦察)融合在一个飞机类型中,以滑跑起飞和弹射起飞作为这种类型的飞机的起飞方式,以便在使用弹射系统起飞时利用滑跑起飞提高额外的攻击频率。

很明显,这里所说的鱼雷轰炸机不光是指Fi 167鱼雷轰炸机,还包括后来的多用途轰炸机Ju 87E。当然,这两者以及其他的德国预定舰载机都是具备滑跑起飞的能力。

同时,部分人认为齐柏林伯爵的弹射器突出于飞行甲板,会影响舰载机的正常滑跑起飞,但是事实上,该弹射器的突起高度并没有想象的那么高:

很多人对与此印象实际上是来自齐柏林甲板前部的斜坡与弹射器的高度差造成的视觉错觉,实际只要见过更加清晰的照片便可以分辨出来。

并且,该斜坡的设计类似于早期航母上的有坡度的飞行甲板,意在通过重力加速度为舰载机提供更高的发舰速度,可见该斜坡的存在反而印证了齐柏林伯爵在设计之初就确实考虑到了舰载机滑跑起飞的方式。

综上,齐柏林伯爵的飞行甲板与相关航空规定是完全支持舰载机滑跑起飞的。

而关于各型舰载机在齐柏林伯爵号航空母舰上的起飞距离如下图所示:

图中用直线标出了各型舰载机滑跑起飞所需的距离,在该线段后方区域可以起飞,而如果在该线前方区域则无法起飞。由于Ju 87E携带鱼雷或航弹时质量的差异,因此起飞距离也因具体载弹的不同而不同。由上图知Fi 167舰载鱼雷机仅需要约50m距离就可以起飞;而Bf 109T舰载战斗机则需要大约80m起飞;Ju 87C舰载俯冲轰炸机标准重量下起飞距离大约为100m,满载状态则约为120m;Me 155舰载战斗机起飞距离需要大约100m;Ju 87E在仅携带一枚765-905kg舰载鱼雷或1吨及以下重量的航弹的情况下需要大约150-170m起飞距离,而在携带相同质量鱼雷或航弹并挂载副油箱时则需要大约180-200m距离才能起飞,当挂载1枚1400kg航弹时所需的起飞距离大约为200m,而在携带1800kg航弹时需要的起飞距离过长,不具有实战意义,而且无法留出足够的安全冗余,因此此时主要通过弹射器并借助战舰提供充足的甲板风才能起飞。

而以上的数据的相关推测和引证参考本人之前所写的这篇文章翼刻铁十字的海鹰——二战德国航母上的舰载机们。当然里要再提一嘴,上述数据大都根据一些相关机型或是相关条件下的推测,或与实际有一定出入,仅供参考。

有意思的是,上述文献同样也给出了一些滑跑起飞距离的相关信息:

根据上文显示,舰载战斗机被要求需要在无风情况下滑跑起飞,此外,舰载机的极限滑跑起飞距离为120m,正常情况下为160-170m。除战斗机型外,其他类型的战机可以有6m/s(大约11.6节)的逆风辅助起飞。但这些信息更多是对舰载机的起飞性能的要求,而非对航母相关作业的要求,因此并不能显示具体战机的起飞能力。不过,就这份1941年的文件,对比起之后的主力舰载机型Me 155和Ju 87E来说,up主所预估的起飞性能显然已经是较为保守的了。

而在程序方面,与其他国家一致,舰载机仅需要在加油装弹后由升降机运至飞行甲板定位,热机,而后起飞即可。

四、齐柏林伯爵的载机能力

(一)历史载机配置

1939-1941年配置

自1936年有关航空母舰的计划实施以来,该项目的载机量因各种原因一直在变化。在设计阶段初期,航空母舰的设计初步要求中计划载机为60架左右。舰载机的机种配置为:多用途\鱼雷轰炸机、俯冲轰炸机、舰载机战斗机,三机种配置。

到了1937年7月29日,根据帝国航空部长兼空军总司令发布了第7号组建命令,总部将于10月1日组建第186舰载机大队,包括:

3 个多用途\鱼雷轰炸机中队

1 个俯冲轰炸机中队

1 个舰载机战斗机中队

每个中队拥有8+4(备用)即12架战机,其中四个中队随航母出海,另外一个中队则位于陆地等待轮换。(早期航母配属有6个中队,其中5个中队随航母出海)。可见在初期,齐柏林伯爵号航空母舰的标配舰载机数量为48-60架左右。

至1938年11月11日,海军总司令雷德尔与RLM协调,通过了《海军航空兵海战指令》的有关条例,这其中就包括关于航空母舰舰载机的配置数量。根据条例,舰载机大队将包括以下中队:

3 个舰载多用途\鱼雷轰炸机中队

2 个舰载俯冲轰炸机中队

1 个舰载战斗机中队

每个中队配属的战机数量为8架,与之前类似,六个中队中的中五个跟随航母出海作战。航空母舰A(齐柏林伯爵)和航空母舰B(彼得·史特拉塞)的设计标准舰载机数量也下降至40架了。

时间到了1941年3月5日,虽然齐柏林伯爵已经停建,但有关航空母舰和舰载机的相关测试与研究仍在继续,按照齐柏林伯爵的最低作战需求,齐柏林伯爵的预定舰载机配置如下:

在1938-1939年早期的三机种配置方案下,齐柏林伯爵的机库全收容最终舰载机配置为:

20架多用途\鱼雷轰炸机

13架俯冲轰炸机

10架战斗机

总计:43架舰载机

1942-1943年配置

时间来到了1941年,受到了在地中海上大放异彩的皇家海军航空母舰与俾斯麦号战列舰沉没的影响,德国高层重新重视起来了航空母舰的开发与运用,决定恢复对齐柏林伯爵号航空母舰的建造。相应的,有关航空母舰舰载机的需求也被重视了起来。最初,根据德国空军军需部部长于1941年12月31日的报告以及1942年3月12日空军的保证:

德国空军通过从前线或是测试场调集(齐柏林伯爵停建以后其预定生产的舰载机或是被前线征集或是被留在测试场测试),最多可以提供如下数目的舰载机预定舰载机用于航空母舰的测试与训练:

50架Bf 109T舰载战斗机

4架Ju 87C俯冲轰炸机

13架Fi 167舰载鱼雷/多用途轰炸机

总计共67架舰载机。

虽然看似数量不少,但是实则为各处东拼西凑,而且由于相关机型的生产线早已关闭,因此当航空母舰测试与训练完毕后,很可能将没有足够的战机可供服役了。德国空军直接表示,“进一步建造上述型号的舰载机是不可能的”。并且,由于此时德国高层对鱼雷轰炸机的重视程度日益提高(详见本人此文翼刻铁十字的海鹰——二战德国航母上的舰载机们中Ju 87E部分的历史沿革篇),并且对舰载轰炸机多用途的需求(见下图),齐柏林伯爵号航空母舰的舰载机类型也变为了“舰载战斗机 + 舰载多用途轰炸机”的双机种配置。

最终,处于上述的种种的需求并在高层的努力推动下,Od.b.L在开始寻求解决方案:其一是重新设计并研发新的舰载机,其二则是由空军将自己的前线机型Bf 109F与Ju 87D通过临时改装成为舰载机。而前者根据预估,直到1946年才能批量交付,大大超出了齐柏林伯爵的预估完工时间(1943年12月—1944年4月),因此空军采取了后者作为解决方案。1942年4月11日,SKL(海战指挥部)于海军司令部战争日记(KTB der Skl)的记录:

当齐柏林伯爵于1944年秋季达成战备状态时,可以搭载如下战机:

10架改装舰载战斗机(Bf 109F)

22架其他改装舰载作战飞机(Ju 87D俯冲轰炸机、侦察机,但并不包括鱼雷轰炸机)

总计仅32架舰载机

显然,这样的舰载机配置于数量完全不能满足海军的需求,SKL在回复中直接了当的表示:“此计划的舰载机装备水平较低,鱼雷机缺乏使得该舰的作战价值完全是虚幻的。”

至1942年4月13日,由雷德尔向希特勒转述的一份关于OKM与Ob.d.L( 空军总司令)代表之间的会晤讨论报告显示,海军方面认为这些这些临时改造的战斗机具有相当的问题:

首先,由于没有机翼折叠机构,因此齐柏林伯爵在搭载10架BF109 F战斗机以外,仅能搭载21-23架Ju 87D轰炸机,总计最多不过33架,其中6架还无法及时进行作战。并且无任何鱼雷机可用。

其次,阻拦索和升降机也必须进行修改以适应这些临时改造机。

另外,作为陆基的BF 109F的着陆速度过高,不适宜进行滑跑起飞,因此不但降落困难,也只能依靠弹射器才能起飞,而Ju 87D虽然可以滑跃起飞,但需要也依靠一定的甲板风(由此可见,先前的Bf 109T和Ju 87C尽管也主要依靠弹射器起飞但仍然具有实用性的滑跑起飞能力)。

最后,由于这两种路基飞机的重量较大,特别是Ju 87D,影响了其在航空母舰平台上的部署。

而且,即使是这些战机空军也需要2年、或者最快1年半才能提供。

海军方面对此十分不满,SKL(海战指挥部)认为上述方案虽然可行,但其对航空母舰的操作与作战部署造成极大的技术问题与战术困难,因此,SKL最终拒绝使用这些改装的陆基飞机。如果空军无法恢复原定型号舰载机的建造,那么海军将更多考虑研制特种舰载机以满足需求。

雷德尔就此事未能与戈林达成一致,因此希望与希特勒再次接触,而希特勒对此的意见是:他希望在任何时候,齐柏林伯爵都要搭载鱼雷机,参考敌人选择自身的机种配置也很重要。

SKl也同样认为,缺乏鱼雷机的齐柏林伯爵舰载机配置是绝对不足且不合理的。SKl部门主管命令,将采取一切措施改变这个局面。

在后来的讨论与会议中,空军最终妥协,虽然考虑到研制时间的问题,空军同意在满足海军对舰载机的要求下对舰载机进行舰载化改装。最终,1942年4月23日,SKL的负责人在会议通报:经过审查后的陆基舰载机改进计划是可以满足海军对航空母舰舰载机的战术要求的,且相关的开发与测试并无任何困难。因此决定,不再新研制舰载作战飞机,按计划对陆基的前线作战战机Bf 109F或Bf 109G以及Ju 87D进行舰载化改装。该计划被立即执行。1942年4月24日,OKM军舰建造办公室在信表示对这改造这两架战机的担忧,但是SKL报告确认海军航空军部门的要求已经得到了满足,并且空军确信相关的研发时间可以大大缩短,第一架原型机的生产预计仅花费1年的时间。空军认为,这些由陆航战机改造而来的舰载机经过测试,对航空母舰的改动措施最少,同时性能也可以在一段时间内优于敌方。

1942年5月8日,SKL在海军部作战日志记录了空军关于舰载机方案的最终决定:

向海军确认了一下几点:

德国空军为航空母舰提供的前线机型包括Ju87 D俯冲轰炸机(作为舰载多用途轰炸机)和Bf 109 G战斗机(作为舰载战斗机)

齐柏林伯爵号航空母舰的航空系统无需再另行修改

所有舰载机可以以任何配置下弹射升空

关于导航与无线电设备之类的细节将在进一步会议确认

关于研制开发方面,航空母舰的初步测试将由旧机体进行,而新的舰载机原型机将于1943年7月问世,9月后即可批量生产。

1942年5月30日,SKL向负责的空军办公室提出了人员训练配置与物资需求,其中就包括,关于齐柏林伯爵预计搭载与贮备的舰载机数目:

48架 BF 109 G舰载战斗机(即Me 155)

54架 Ju 87D 舰载多用途轰炸机(即Ju 87E)

总计达102架舰载机。

当然,这102架舰载机既包含作战搭载,也有备用储存,齐柏林伯爵是不会直接搭载全部102架舰载机的。因此,关于齐柏林伯爵在搭载新式的舰载机后的实际作战载机数目这里仍不得而知。

终于在,1942年8月25号海军司令部的战争日记(KTB der Skl),在第261页中记录了如下的信息:

注意划红线的部分内容:“Für “Graf Zeppelin” ist zum 1.3.43 ein Gruppenstab mit 3 MZ und 2 jagdträgergruppen enschlieslich LT-Zug und bordständiges Fliegerkommando,zum 1.5.43 eine Ergänzungsgruppe mit gruppenstab und je einer MZ und einer Jägerstaffel aufzustellen."

结合Ulrich H.J. Israel在其书中对相关名词的解释,可以得知,战争海军最高司令命令最迟在1943年3月1日之前,将组建一个“Trägergruppe”舰载航空大队,包括:

3个“MZ” 即舰载多用途中队(Träger Mehr-zweckStaffeln)

2个“jagd” 即舰载战斗机中队(Träger JagdStaffeln)

1个“LT-Zug” 即航空鱼雷作战排(Lufttorpedo-Betriebszug),负责航空鱼雷的维护、相关服务以及挂载工作

1个“bordständiges Fliegerkommando” 舰载飞行指挥部

除此以外,在1943年5月1日前,还将建设一个补充小组“Ergänzungsgruppe”,包含一个舰载多用途中队和一个舰载战斗机中队。

以上便是up所能找到的最后的有关于齐柏林伯爵载机数目的线索,也欢迎愿意分享更多资料的观众在评论下方进行补充。根据上述信息,我们假设每个中队都将编有8-12架舰载机,根据以上资料,齐柏林伯爵号可能将搭载16-24架ME 155舰载战斗机、24-36架Ju 87E 舰载多用途轰炸机,总计40-60架舰载机。另外,还有包括8-12架ME 155舰载战斗机和8-12架Ju 87E 舰载多用途轰炸机共计16-24架的补充用舰载机,这16-24架舰载机推测将部署在陆地以进行训练和轮换。

综上,1942年以后齐柏林伯爵双机种配置的舰载机预计搭载数目推测为40-60架左右。

以上,可以看出相对太平战争中的美日航空母舰动辄70架甚至90架的载机量而言,齐柏林伯爵40-60架左右的计划载机量并不算高,但是可以被机库全收容的载机对于齐柏林伯爵可能活跃的北大西洋的恶劣气象而言,却是不可忽视的实际战术需要。

(二)理论机库载机潜力

为了研究齐柏林伯爵号航空母舰机库的理论上的实际机库载机潜力,下面将利用PS软件对齐柏林伯爵的机库和舰载机进行等比例缩放进行模拟收容,同时分别按早期和后期的舰载机的配置讨论齐柏林伯爵号航空母舰的载机能力。当然,为保证模拟停放的拟真度,这里会专门避开“防火帘”与升降机区域。

虽然齐柏林伯爵号航空母舰在早期和后期设计中的机库大小没有差别,但是两者的舰载机配置却不同。在1939年最初的设计中,齐柏林伯爵预计搭载的舰载机为:BF109T战斗机、JU87C俯冲轰炸机、FI167侦察/鱼雷/水平轰炸机;在1942年的设计中齐柏林的舰载机为ME155舰载战斗机、JU87E舰载多用途轰炸机。其中,BF109T并无机翼折叠能力,各轰炸机型的机翼都可以折叠,而Me 155的机翼折叠能力尚有争议。总体来说,根据舰载机的搭配不同,齐柏林伯爵机库舰载机收容的具体数量也不同。

早期舰载机配置:

在早期设计的最终案中,齐柏林伯爵的舰载机全部为机库收容,全机库按上文停放位置共停放10架BF 109T战斗机(其中2架为备用机)、13架Ju 87C俯冲轰炸机以及20架Fi 167鱼雷轰炸机。舰载机总数为43架。

上图即按上文提到的搭载方式,上机库前部升降机与中部升降机之间的空间停放Ju 87C、中部升降机与后部升降机之间的空间停放Bf 109T;上部机库后部升降机后方空间和下机库全部空间停放Fi 167鱼雷轰炸机,利用PS对等比例机库和舰载机进行模拟停放的结果。可以很容易的发现机库战机的停放相当宽松,整个机库还剩有不少可用空间。在这种载机量下的停机情况预留了大量的可操作空间,而这远远不是齐柏林伯爵机库的真实极限载机量。

那么,在早期的舰载机配置下,齐柏林伯爵机库的极限载机量为何?

如上图PS的模拟搭载所示,在极限的搭载模式下,齐柏林伯爵较为合理的最大机库载机量为15架Bf 109T舰载战斗机、21架Ju 87C舰载俯冲轰炸机,以及20架Fi 167舰载鱼雷轰炸机,总计56架各型舰载机。相比其实际的预定载机量高出了13架,大致等于了德国空军正常一个中队的数量。显然,对于齐柏林伯爵的机库来说,仅仅43架的预定舰载机数量还是太保守了些。

后期舰载机配置:

按1942年8月25号海上战争司令部的战争日记(KTB der Skl)第261页中记录了的如下信息

齐柏林伯爵号航空母舰的舰载航空大队将包括:

3个“MZ” 即舰载多用途中队(Träger Mehr-zweckStaffeln)

2个“jagd” 即舰载战斗机中队(Träger JagdStaffeln)

1个“LT-Zug” 即航空鱼雷作战排(Lufttorpedo-Betriebszug),负责航空鱼雷的维护、相关服务以及挂载工作

1个“bordständiges Fliegerkommando” 舰载飞行指挥部

按最大载机量,假设每个中队都将编有12架舰载机,那么根据以上资料,齐柏林伯爵至少将可能搭载24架ME 155舰载战斗机、以及36架Ju 87E 舰载多用途轰炸机,总计60架舰载机。

同样为了确定在该状态下的齐柏林伯爵的实际最大载机量,首先确认齐柏林伯爵的搭载至少60架舰载机后是否宽裕,同上文一致我们根据对机库图纸和战机的等比例进行模拟停放。由于称Me 155并没有机翼尺寸等具体信息,这里Me 155的平面图采用的是法国画师Hubert Cance绘制的一副可能的ME 155三视图。同时根据大部分资料称,Me 155设计有可折叠机翼,但此时期关于德国其他航母计划的图纸中搭载的舰载战斗机仍为固定机翼,因此这里我们分开讨论:

可见,当Me 155机翼不可折叠时,齐柏林伯爵的机库按原配置停放24架Me 155和36架Ju 87E就已经基本达到了极限,即便再添加,余下的空间也只有再添加1架Me 155和1架Ju 87E的能力了。即极限载机量为25架Me 155战斗机和37架Ju 87E 总计62架舰载机。

而在Me 155的机翼可以折叠这种情况下,按原配置载机数目停放则仍有剩余。

那么问题就只剩下一个了:当Me 155的机翼可以折叠时,齐柏林伯爵的机库的极限载机数又为多少?

模拟停放如上图所示,可见齐柏林伯爵的机库在极限情况下,最多可以停放36架可折叠机翼的Me 155舰载机战斗机和37架Ju 87E多用途轰炸机,即总计共73架舰载机,同样远超预计载机13架。

PS:所有战机的模型仅为俯视图,考虑到因前轮抬高机身导致的停机投影长度减少,因此实际停机会更加宽松,上述舰载机机库停机模拟图仅供参考。

综上所述,不同机种搭配的齐柏林伯爵号的纯机库载机量的上限在60-70架上下,同时不论是早期的舰载机配置还是后期的舰载机配置,齐柏林伯爵的机库实际搭载能力都超越官方标配的实际载机量。而如果齐柏林伯爵号航空母舰可以允许甲板系留,那么其最大载机量可以达到与美航相当的70-90架。

可见齐柏林伯爵号的载机能力实际还是不错的,从设计方面来考虑,虽然存在机库宽度不足的问题,但是被战机的折叠机翼尤其是Ju 87C/E的折叠效率一定程度抵消了。不过由于德国高层对齐柏林伯爵的载机量仅仅是要求“最低限战术要求”,并且居然因为舰载机的增加导致重量提升,所以拒绝扩大舰载机规模,导致其预计载机量对于其实际载机能力而言明显过低。

当然,抛开其他因素,仅从齐柏林的战术要求来说,40架左右的舰载机或许已经足够为她的作战提供充足的准备了。但不可否认,即便让齐柏林伯爵转变战术要求,她也同样具备有用于大规模制海空的“舰队决战”舰载机搭载能力。

五、齐柏林伯爵的甲板攻击能力

全甲板攻击能力是衡量二战航空母舰攻击潜力的一项指标,对于二战的舰队航母,攻击力基本上取决于单次最大起飞量(所谓deckload),下面将主要通过PS软件对等比例的航母甲板与舰载机进行模拟停放用以讨论齐柏林伯爵号航空母舰的单波次最大出动架次。关于下文中的舰载机起飞距离在上文 “齐柏林伯爵的发机起飞流程” 中的“滑跑起飞”部分中就已经提到了,下文不做赘述,读者可以自行对照参考。

作为一艘拥有面积5853㎡的宽大飞行甲板的航空母舰,齐柏林伯爵的全甲板攻击能力绝对不会差。但问题在于齐柏林伯爵以弹射为主要发舰手段,其弹射器只能连续弹射18-16架次的战机,而后则必须花费50分钟进行充气才能继续弹射。换一句话说就是如果仅依靠弹射器放飞舰载机,那么齐柏林伯爵一个起飞波次仅能放飞18-16架战机。显然这样的攻击波规模只相当于轻型航母或是护航航母。

不过,正如前文中所给示,不同于Bf 109E、Me 155和Ju 87C,舰载鱼雷机或挂载鱼雷作战的多用途轰炸机Fi 167和Ju 87E被允许可以以传统的滑跑起飞方式发舰,并且,Fi 167或Ju 87E鱼雷机将预备在后甲板在弹射起飞作业完毕后发舰起飞,以提高发舰架次。

如上图所示,在预留出弹射作业所需的空间后,早期舰载机配置的齐柏林伯爵的后甲板最大可以放飞23架展翼准备的Fi 167或者31架折翼准备的Fi 167,计入16架弹射起飞的战机总计39-47架次。

而在后期舰载机配置下,齐柏林伯爵的后甲板最大可以起飞21架展翼准备并携带鱼雷的Ju 87E(后部的12架Ju 87E可以额外加挂副油箱或挂载1400kg航弹)或33架折翼准备的携带鱼雷或航弹的Ju 87E多用途轰炸机(后部22架可以挂载1400kg航弹)。计入16架弹射起飞的战机总计37-49架次。

因此,在相关航空规定的正常情况下, 以弹射和滑跃结合的起飞方式,齐柏林伯爵的最大全甲板攻击架次为39-47架(早期配置)或37-49(后期配置)。

显然这样的全甲板攻击架次已经达到了同时期大型舰队航空母舰的水平,结合上文的一些信息,我们已经可以破除了所谓 “齐柏林伯爵的航空能力仅达到轻航的水平” 的偏见。

另外,如果考虑到齐柏林伯爵那复杂精细的弹射器与弹射流程在远海特别是北海海域的可靠性问题,同时占据半个甲板的滑轨遇袭后很难被损管修复,因此实际上,经常性的无法使用可能是这套弹射系统的常态。而根据相关的规定,在弹射系统无法操作后,舰载机被允许进行传统的滑跑起飞。所以,滑跑起飞可能是齐柏林伯爵最重要的发机方式。

下面我们将讨论齐柏林伯爵的舰载机在滑跑起飞时的出动能力。而考虑到不同的舰载机之间的起飞能力的差异,因此,这里将对前期舰载机方案和后期舰载机方案的齐柏林伯爵进行分开讨论。

前期舰载机配置:

整个甲板以航程最远和起飞能力最佳的Fi 167先行起飞,而后Ju 87C在次,最后航程最近的Bf 109T最后起飞。

在考虑齐柏林伯爵的预定载机量的情况下,保持充足的甲板风,同时舰载机展翼准备的情况下,齐柏林伯爵的甲板最多可以起飞20架Fi 167鱼雷机、13架Ju 87C俯冲轰炸机(均可挂载副油箱或携带1t航弹)以及10架Bf 109T战斗机(均可加挂副油箱),即总计43架的全部预定载机。在不考虑齐柏林伯爵的预定载机量的情况下,舰载机数量会有所不同,当占空间较小的Bf 109T数量更多时,总体起飞架次也会更多;反之,占空间较小的轰炸机数量更多时,总体起飞架次也会更少。总体而言,起飞架次大致会在40-50架左右。

在不考虑齐柏林伯爵的预定载机量的情况下,同等情况下,舰载机折翼准备的情况下,齐柏林伯爵的甲板可以起飞23架Fi 167鱼雷机、20架Ju 87C俯冲轰炸机(均可挂载1t航弹)和15架Bf 109T战斗机(均可加挂副油箱),总计58架舰载机。这是考虑到了各型舰载机的数量搭配的情况下,在不同情况下起飞的舰载机数目会不尽相同,当起飞队列中占空间面积更大的BF 109T数量更多时,总起飞架次会更少;而空间面积更小的轰炸机数量更多时,总起飞架次会更多。总而而言,总起飞架次大致会在50-60架左右。不过,由于折翼的Ju 87C无法携带副油箱,因此此时航程仅有500-600km,而且挂载1t航弹时航程也会接近低值。

综上可以看出,早期舰载机配置下,齐柏林伯爵在不使用弹射器的纯滑跑起飞方式情况下,起飞的攻击波最大架次在50架上下,具体需要看舰载机的准备方式,折翼准备会提高攻击架次,但会相应降低起飞速度;反之展翼准备会攻击架次会相对较低,但作业速度相对较快。

后期舰载机配置:

与早期不同,考虑到此时舰载机型的起飞能力的差异并且双方的航程差距不大,这里以起飞能力最好的Me 155先行起飞,挂航弹或鱼雷的起飞能力相对更差的Ju 87E多用途轰炸机则在后部起飞。

如上图所示,在保证充足的甲板风,同时舰载机展翼准备的情况下,齐柏林伯爵的甲板最大可以起飞13架Me 155舰载战斗机和20架挂载鱼雷航弹的Ju 87E多用途轰炸机(后部14架可以额外挂载副油箱或挂载1400kg航弹),总计仅33架。

如图,即为舰载机展翼准备下齐柏林伯爵的全甲板攻击定位示意图。由于Me 155是否具有机翼折叠机构存在争议,因此这里将两种情况都纳入讨论,上图为Me 155不折叠机翼的情况示意图,下图为Me 155折叠机翼的情况下的示意图。

可见,在Me 155展翼准备的情况下,齐柏林伯爵号的甲板可以起飞16架Me 155舰载战斗机和32架携带鱼雷或航弹的Ju 87E多用途轰炸机,总计48架舰载机;

而在Me 155折叠机翼准备的情况下,齐柏林伯爵则可以起飞22架Me 155舰载战斗机和32架携带鱼雷或航弹的Ju 87E多用途轰炸机,总计54架舰载机。

综上所述,1942年的齐柏林伯爵号航空母舰在舰载机展翼起飞的情况下,最大只能可以放飞33架左右的舰载机。而在舰载机折翼起飞的情况下,最大可以起飞50架上下的舰载机。正如前文所说,折翼准备会提高攻击架次,但会相应降低起飞速度;反之展翼准备时攻击波架次会相对较低,但作业速度相对较快。

可见,后期舰载机配置下齐柏林伯爵的滑跑起飞攻击波架次完全不及早期配置的齐柏林伯爵。这很大的程度是因为42年的舰载机型普遍需要更大的滑跑距离,尤其是缺少Fi 167这种起飞性能极其优秀的舰载机。同时,在体型上42年的舰载机的尺寸也相对更大,占据了多的甲板尺寸,尤其是对展翼起飞来说。不论如何,后期舰载机配置下齐柏林伯爵纯滑跑起飞出击架次不及早期配置确实是事实,但即使是这样的打击架次也仍还算得上合格了。

ps:上文模拟的定位图甲板构型为后期型,由于两者的作业次序整体上并无巨大变化,因此这里不再细分,另外,所有战机的模型仅为俯视图,并非考虑到因前轮抬高机身导致的停机投影长度减少,因此实际停机会更加宽松,上述舰载机甲板停机模拟图仅供参考。

总而言之,可以看到,齐柏林伯爵的单波次舰载机放飞架次可以达到40-60架次左右,全甲板攻击能力已经非常不错了。从他国在二战时期的实战战例中可以发现,二战时期舰队航空母舰的实际放飞架次最大40-50架次,而更多时候往往在30架次左右。而齐柏林伯爵的全甲板攻击能力显然已经达到了这种水平,足见齐柏林伯爵是完全拥有作为舰队航母进行制海空作战的能力的。

四、齐柏林伯爵的航空整备能力

(一)甲板整备效率

按照齐柏林伯爵不同的舰载机整备与发舰模式,其甲板整备效率也不同。这里会尽量按照齐柏林伯爵的规定的整备流程,因此完全不考虑甲板系留战机的情况,关于相关整备调度流程可以参见前文,这里不过多解释。

按照设计前期的作业程序,在不提前准备的情况下,机库内战机升空需要经过以下几个流程:

舰载机机库内整备挂弹加油;

需弹射起飞的舰载机利用机库前部内吊机吊上弹射车;

将准备完毕的舰载机送入升降机,并转运至飞行甲板;

需弹射起飞的舰载机热机并利用飞行甲板的弹射轨道,凭舰载机的自身动力运动至弹射器接入并弹射,而滑跑起飞的舰载机则在后方起飞区定位并在热机后起飞。

而按照设计后期的作业程序,在不提前准备的情况下,机库内战机升空则需要经过以下这几个流程:

舰载机机库内整备挂弹加油;

准备完毕的舰载机送入升降机,由升降机转运至飞行甲板;

需要弹射起飞的舰载机架上弹射车,并接入弹射滑轨热机准备,而滑跑起飞的舰载机则直接滑至不影响前部弹射区的后部甲板热机准备;

弹射起飞的战机在导轨利用导轨通过自身动力依次接入弹射器后弹射升空,滑跑起飞的战机则在弹射起飞的舰载机起飞完毕后滑跑升空。

事实上,航空母舰的舰载机在升空整备之前会提前进行对舰载机挂弹加油作业;此外,根据要求,最初齐柏林伯爵号的8架舰载战斗机和8架俯冲轰炸机/多用途轰炸机将提前被吊装在弹射车上在机库常备待命,而后来又进一步优化了起飞流程,使得这两队的舰载机被允许在飞行甲板待命并无需提前吊装弹射车。不过考虑到齐柏林伯爵的主要活动海域的海况与持续待命的要求,显然机库待命将是在实战层面的最佳选择。

在甲板调度方面,由于其弹射起飞与滑跃起飞的区别,不同起飞方式的舰载机所需的调度空间也不同。根据不同的使用要求,up将齐柏林伯爵飞行甲板的可用调度区划分如下图所示:

其中,绿色区域代表调度区,分布于中央二号升降机之后与艉部三号升降机之后;主要用于对滑跃起飞舰载机的调度。

黄色区域则代表临时调度区,位于弹射器与一号升降机之间、一号与二号升降机之间;主要用于在未进行弹射起飞作业的时候临时用于滑跑起飞舰载机调度,或者用于对弹射起飞舰载机的临时调度。

最后,红色区域代表着非调度区,即升降机区域与弹射器区域;由于这些设备的特殊性,因此一般不会用于调度,不过,在必要时,可以将1-2个区域的升降机区域用于临时调度,留1-2座升降机负责转运。

弹射起飞的舰载机(Bf 109T、Ju 87C、Me 155、Ju 87E等)由于弹射器的最大单次弹射数限制,因此此时利用调度区的调度架次会在18架及以下。

滑跑起飞的舰载机(Fi 167、Ju 87E)没有弹射器的限制,利用调度区与临时调度区的调度架次如下图所示:

在调度Fi 167舰载鱼雷机时,调度区最多可以停放25架,临时调度区最多则可以停放20架,总计全部可用调度区最多可用停放45架;

而在调度Ju 87E多用途轰炸机时,调度区最多可停放31架,临时调度区最多则可停放27架,总计全部可用调度区最多可停放58架。

综上可以看出,齐柏林伯爵的调度空间是相当充裕的,在不占据任何调度设备的情况下,对舰载机的调度能力已经达到甚至超过了最大甲板攻击能力。

(二)航空作业整备模式

1、全甲板攻击

“全甲板攻击”战术作为航母舰载机运用的一种模式,其自出现以来就成为航母重要的战术手段,其理论核心即依托单舰组织最大规模的攻击机群,一次实施最强有力的攻击。“全甲板攻击”能力基本决定了一艘航母的攻击能力上限,也在一定程度体现了一艘航空母舰的战术价值。对于齐柏林伯爵的全甲板攻击架次可见上文,这里对此就不过多赘述。

一般而言,在航空母舰进入作战区域后,战前准备已经完成,组织舰载机进行攻击往往仅需以下流程:

将机库中的舰载机送入升降机,由升降机转运至飞行甲板

将转运至飞行甲板的各类型舰载机定位至其预定的位置

飞行员上机,舰载机发动机启动进行暖机,地勤做最后检查

舰载机滑跑或弹射升空

在调度方面,假设齐柏林伯爵将整备一次达37架次的机群,其中16架次弹射升空,剩下21架次滑跑升空。所需的流程将如下图所示:

首先,进入调度阶段1,三台升降机先将24架预计滑跑起飞的舰载机调运至甲板,三台升降机各调度7架次,总计21架次,调运完毕;而后,进入甲板定位阶段,将调度的舰载机运至飞行甲板后部起飞区域,封闭三号后部升降机,完成定位工作;最后,进行调度阶段,弹射起飞的舰载机陆续从机库转运至甲板,无需定位。在弹射舰载机与滑跑舰载机的发动机热机完后毕后即可陆续起飞,起飞顺序按照弹射-滑跑的次序。

ps:上图甲板构型采用的为后期改造构型,但不管是早期还是后期,齐柏林伯爵的起飞作业的顺序基本一致,这里仅供参考。

对于各国航空母舰的实操来说,一般组织一次上述流程的全甲板攻击所需要的时间大致约为45分钟至1个小时。其中舰载机甲板暖机时间,占据了相当的时间,以美国二战的主要舰载机为例,根据相关飞行手册,其暖机时间都被规定为20分钟。而二战日本的主力舰载战斗机型A6M零式战斗机则需要30分钟进行暖机。

此外,如果考虑到航空母舰的活动区域,那么如果舰载机在更加寒冷的高纬度地区如德航的可能活动区域北海,舰载机的发动机预热将会花费更长的时间。而齐柏林伯爵号在这方面具有独一无二的优势,即前文我们所提到的“kraftstoff für kaltstart”冷启动燃料。齐柏林伯爵号上的舰载机在起飞准备时会使用这种特别的混合燃料保证航空燃油的流动性,使舰载机暖机时间大大缩短至3分钟左右!如此一来,从组织流程来看,它大大降低了舰载机的进行全甲板攻击所需的整备时间。不过,由于齐柏林伯爵特别而复杂的弹射机构,舰载机弹射前还需接入弹射车,因此如果齐柏林伯爵需要进行弹射作业时要花费一定时间接入弹射车,当然,接入弹射车所花费的时间可以与热机时间重叠。

因此综上所述,齐柏林伯爵的全甲板攻击整备时间应大致为20-45分钟。

2、轮流攻击

“轮流攻击”也称“滚动攻击”,通过将舰载战机分拨次间隔一定时间出动,第一波次出动的战机完成打击返回着舰完毕后,后续波次机群正即刚好返回着舰,使航空母舰甲板可以持续保持运作,保证效率。充分发挥了舰载机的持续打击能力,是主要应用于多航母编队的打击模式。

考虑到齐柏林伯爵的舰载机配置,这里同样将分为齐柏林伯爵在1939年和1942年的载机配置状态。

以1939年时的43架舰载机的配置计算,考虑到舰载机的航程,其舰载机分为2波,第一波为总计20架Fi167,第二波次如果允许舰载机滑跑起飞则为13架Ju 87C与8架BF 109T共计23架次;如果只允许舰载机弹射起飞那么为保证打击效果最多仅为13架Ju 87C和5架BF 109T 共18架次。预留2-5架备用与待命的BF 109战斗机负责执行CAP或紧急拦截任务保护航空母舰。两波次总计起飞43-38架次。

其中,第一波次的Fi 167滞空时间可以接近5小时,而第二波次的Ju 87C与BF 109T在不携带副油箱时滞空时间分别只有约1小时50分钟和2小时以上,考虑实际作战可能只有1小时以上,而携带副油箱后才分别可以最大达到大约4小时左右和接近3小时。因此,可以允许第一波次起飞的Fi 167升空后待第二波次机群升空完毕后再一同进行攻击,当然,这样也就不能算是“滚动攻击”了。

按1942年时的40-60架舰载机配置计算,由于搭载的舰载机航程类似,因此可以平均分配各波次的舰载机。将其舰载机分为2波,第一波为6-8架Me 155战斗机与12-18架Ju 87D多用途轰炸机,总计18-26架次,第二波同上,同样为18-26架次,预留4-8架Me 155舰载战斗机执行CAP或紧急拦截任务保护航母,两波次总计起飞36-52架次。

两波次机种数目一致,因此滞空时间完全一致。其中Me 155的滞空时间为2小时以上,而Ju 87E的滞空时间同样为大约2小时,两波次机群将间隔30分钟左右起飞以保证第一波次机群着舰回收完毕后第二波次机群刚好开始进行着舰作业。

3、CAP作业

“CAP”即为“舰队防空巡逻”,该任务要求几架战机组成一个小编队在舰队上空的某一范围内进行防空巡逻与作战。

根据齐柏林伯爵的载机量与德国空军的编制,或设4架滞空巡逻战机,在舰队附近上空进行巡逻作战即CAP。按1939年的舰载机配置,舰载战斗机10架为Bf 109T,除去2架备用机,实际可以进行巡逻任务的战机为8架,根据其航程与巡航速度,其巡逻滞空时间可能约为2小时,分为2组,每组出动4次,即可保证约16小时昼间CAP;

而按1942年舰载机配置,舰载战斗机为2个中队16-24架Me 155,其巡逻滞空时间可能约为2.5小时,分为4-6组,仅需分出3组,每组出动2次或再额外出动一次就可以保证约16小时的昼间CAP。

此外,如果进入战斗状态,巡逻作战的战斗机可能每30分钟后就需要返回航母补充燃油与弹药进行轮换。按照上文所述,按1939年的舰载机配置,2组制空小队轮换一次的制空时间为1小时;按1942年的舰载机配置,4组制空小队轮换一次的制空时间为2小时。这样的制空时间已经足以保证对来袭敌机的有效拦截。

与其他航空母舰不同,齐柏林伯爵号航空母舰由于其独特弹射系统的存在,拥有在CAP任务中同时进行降落与起飞作业的能力。

如图可见,齐柏林伯爵的前半段甲板使用弹射系统在极限情况下起飞战机时,仅仅只会占用前部升降机至舰艏这段距离,虽然仅能使用一座升降机进行调运,且只能调运一架起飞一架,因此起飞效率并不高,但是考虑到CAP作业仅需起飞2-4架舰载战斗机轮换,因此影响并不大。除必要的着舰降落区外,还预留有充足的降落缓冲区。并且在不妨碍着舰降落区外,也仍有一座升降机可供舰载机回收。可见,齐柏林伯爵在进行CAP的轮换起降作业时是可以同时进行起降的,这在实战中具有相当的战术意义。

4、着舰回收作业

航空母舰的降落回收作业首先将取决于航空母舰的相关降落设备,相关内容可见前文相关航空设施的介绍。

为了测试并完善齐柏林伯爵的阻拦效率,德国海军曾经在“特拉沃明德”的模拟甲板进行了一次连续降落作业测试,测试机型为24架He 50,不过该降落回收作业测试较为严格,每一架降落的战机需经过以下流程:

降落进场,放下着舰钩

阻拦索制动着陆

释放钩住的阻拦索,并进行收紧

复位阻拦索

舰载机滑至甲板升降机,并转运至机库

下一架舰载机进场……

经过测试,24架He 50足足花费了38分钟才全部回收完毕,即每架He 50的经整个着舰流程需花费1.58分钟(约95秒)。

显然,上述的降落流程过于细致严谨以致冗长,他国的航母在进行较多架次的着舰回收作业时,回收流程更加紧凑。比如二战美国航空母舰在执行大批量的降落作业时,先行回收的舰载机并不会滑至升降机转运至机库,而是在会舰艏停放(ps:现代的航空母舰在进行最大回收作业时也会这样做),并且无需等到回收的舰载机临时定位完毕,只需空出着舰区,下一架舰载机便可进场进行着舰作业。

关于他国航母回收舰载机的效率,根据美国对中途岛级航空母舰进行的一些评估,中途岛级航空母舰的舰载机着舰作业间隔时间大约为40-30秒。

而根据“USNTMJ”即《美国海军对日技术报告》中对日本航空母舰的评估,认为日航在理想情况下的着舰作业间隔为:战斗机25-30秒;鱼雷机和轰炸机40-45秒。

显然,由于该模拟测试中舰载机的着舰流程过于严格,这造成了测试结果的其着舰效率的低下。虽然尚不明确齐柏林伯爵在服役后是否会被按照上述的标准进行舰载机着舰回收作业,但可以明确的是,倘若齐柏林伯爵在实际运用中像他国的航空母舰那样精简化舰载机降落着舰流程,那么其着舰作业效率同样可以达到间隔40秒的水平。

总结

在世界航空母舰的发展史上,齐柏林伯爵堪称得上是一朵奇葩。以弹射为主要发舰方式、独特的弹射起飞流程、机库待机,处处体现着她的独一无二,而这一切都绝非只是设计者的奇思妙想:向大西洋的延伸的破交作战,产生了远洋航空作战的需求,齐柏林伯爵这类大型舰队航空母舰因此诞生;远洋作战时海水与风雨的侵袭,决定了齐柏林伯爵舰载机的机库待命与全机库收容的载机;在较恶劣的气象下进行起降作业的需求,使得齐柏林伯爵搭载了特别弹射设施;舰艇数量上的劣势迫使德国海军追求单艘战舰的战斗潜力最大化,齐柏林伯爵因此搭载了轻巡级别的侧舷火力。

对于齐柏林伯爵来说,虽然在设计上作为该国首艘航空母舰的缺陷不可忽视(如过长的舰岛与上层建筑、不断超重的设计等),但是,她也确确实实可以满足德国海军的战术需求,甚至拥有超出了需求的能力。就单纯的航空能力而言,无论是载机能力潜力还是甲板攻击能力,齐柏林伯爵都已经达到了他国舰队航母的水平。

事实上,战术要求与实际需求永远是武器设计与运用的第一要素,对武器本身的评价更不能脱离这点。很多人一味追求所谓载机数与全甲板攻击等纸面数据,无异于一叶障目,管中窥豹。因此UP主认为,齐柏林伯爵的航空作业能力对于德国海军来说,已经足以称得上不错甚至优秀了。

感谢诸位可以阅读到这里,愿鄙文能帮助到诸位更加客观全面而细致地认识齐柏林伯爵号航空母舰,鄙人不才,欢迎大家的纠错指正!

——end——

参考资料:

《Graf Zeppelin – Einziger Deutscher Flugzeugträger》- Ulrich H.J. Isreal

《encyklopedia okretow wojennych 42:Graf Zeppelin》- Siegfried breyer

《Авианосец Третьего рейха "Graf Zeppelin"》- Чечин А.А、Околелов Н.Н、Шумилин С.Э.

维基百科英语、德语版关于齐柏林伯爵的相关词条.

其余资料文中均已给出或为本文原创.