(架空)法国海军巴黎城级战列巡洋舰小传

本专栏原作者为étenDard,已得到许可转载。

本文所述历史均为虚构,战舰设计参与老友会第六次战舰设计架空竞赛。

以胜利之名:法国海军巴黎城级战列巡洋舰小传

1912年三月三十日,国民议会通过了海军部提交的1912至1921年海军法案。该法案指出国家海军(Marine Nationale)应将地中海视为核心区域,取得地中海的制海权以确保本土和殖民地的交通。为了达成这个需求,国家海军的舰队规模应大于其假想敌,意大利海军和奥匈帝国的总和。早在这个计划被通过的两年之前五座全长250米的大型船坞就已经陆续破土动工。其中瑟堡的Forme du Homet, 布列斯特的Laninon 8号和9号船坞将在1913年底完工;而两座宽度达到40.7米的沃邦大干船坞(Vauban Grand Bassins)则有望在1915年投入使用。一同进行的还有对所有本土和殖民地大型军港的改造和疏浚:建造新的码头,疏浚主要航道,添置大新燃油贮藏和补给设施。新船坞极大地解放了法国设计师们的创造力,他们摩拳擦掌,意图在二十世纪的第二个十年重现法兰西海上力量曾经的荣光。

在1912年通过的海军法案中提到了一种特殊的舰船——舰队侦察舰(éclaireurs d'escadre)。这种舰艇的尺寸,指标,任务在法案被通过时都没有确定,在之后也随着海军内部不同派别人士的争辩而在两个极端——类似于“城”级的小型侦察巡洋舰和大型战列巡洋舰之间不断摇摆。最终在1913年,海军总参谋部拍板:舰队侦察舰项目将被拆分成两部分,排水量4500吨的分队侦察舰(Convoyeur d’escadrilles)和排水量两万吨的战斗巡洋舰(croiseur de bataille)。前者最终成为了拉莫特-毕盖分队侦察舰,后者则是本文的主角,计划于1915年-1917年入役的巴黎城级战列巡洋舰。

战列巡洋舰的计划在被公布的那一刻开始就引起了海军内外强烈的反对。在反对者看来,已有的和未来的舰队装甲舰计划已经足以让海军在面对意大利和奥匈帝国时保持足够的优势,完全没有必要另起炉灶建造一型昂贵的新舰。鉴于技术部完全没有设计该类型战舰的经验,新舰必然无法按照时间表按时交付,还会挤占建造舰队装甲舰所需的资金、工人、设备和材料,最终导致法国海军反而居于数量上的劣势。支持者则竭力强调航速的重要性,并指出少数快速重炮舰在战斗中不仅可以为侦察舰队提供决定性的支持,还可在主力交战中包抄敌方侧翼。少量这种舰艇在战斗中发挥的价值将强于数量更大的慢速装甲舰。在访问了皇家海军的战列巡洋舰中队,并获悉各国都在试图建造快速重炮舰之后,反对派们勉强认同了这些想法,不再阻挠新舰的设计和建造。

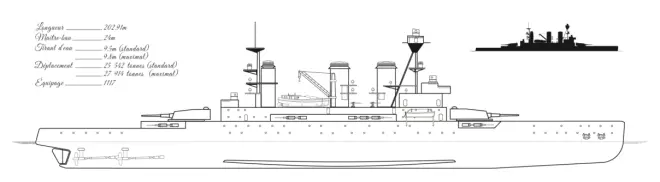

在各大港口于1913年完成升级之后海军发现可以放宽对主力舰舰体尺寸的约束。诺曼底级此时的技术状态已经冻结,只有1913年新增的“贝亚恩”号还有改进的余地;新型战列巡洋舰(此时已经被命名为巴黎城级以纪念切萨皮克海战时德-格拉斯伯爵的旗舰“巴黎城”号(Ville de Paris),次舰则命名为“瓦尔米”号 (Valmy) 以纪念大革命中革命军取得的第一场主要战役胜利)和里昂级舰队装甲舰有幸成为享受宽松指标的第一批主力舰。最终技术冻结时的巴黎城级全长202.91米,宽24米,最大吃水达到了9.8米,满载吃水较诺曼底级足足深了一米。日后时任海军工程总监杜亚尔(Charles Doyère)谈及该舰时毫不避讳地承认工程部此时经验不足,被迫加深吃水以满足稳定性的要求。

为了最大限度地节省时间,巴黎城级的主炮直接沿用了诺曼底级的选择,只是重新设计炮塔以满足远距离交战的需求。八门1912年式340毫米火炮被布置在前后各一座四联装炮塔内,最大仰角达到18度,因此射程从诺曼底级上的同型火炮的14500米增加到了21100米。两座炮塔均配备有一座巴尔-斯特劳德15英尺测距仪,可在中央火控失效后以本炮控制的方式继续战斗。

巴黎城级的副炮是十八门1910年型138.6毫米/55倍径火炮,同时也是拉莫特-毕盖级分队侦察舰的主炮。该炮古怪的口径继承自风帆时代的18磅炮,发射的榴弹重达31.5千克,可有效杀伤敌方雷击舰艇。该舰的副炮布局沿袭了孤拔级和布列塔尼级的惯例,因此副炮射界较为有限。在前后主炮塔下方的八座炮廓式副炮在高海况下仍然有上浪的风险。值得一提的是在该级舰上法国海军首次将副炮纳入了中央火控系统。所有副炮都由在前后桅杆的两座火控桅楼统一调配,这两座拥挤的火控桅楼内各配备了一座巴尔-斯特劳德9英尺测距仪,变距率盘等设备,并各自将信息传送到两座火控信息室(模仿皇家海军的Transmitting room)。

尽管巴黎城级的主炮火力只有诺曼底级的三分之二,副炮火力只有后者的四分之三,但是由于先进的中央火控系统的引入,每一门火炮都得到了更高效的使用。该舰的火控设备完全不逊于英德同期最先进的战列舰。在孤拔级和布列塔尼级上被小尺寸测距仪所拖累的由La Prieur 火控台和制图仪,机电计算机,和随针式信息发送设备等组成的国产火控系统终于可以一展拳脚。该舰前后各有一座主炮火控塔,前桅顶部还配备一座主炮专用火控桅楼,均配备了巴尔-斯特劳德15英尺基线测距仪。这些仪器收集到的信息将被传输给司令塔和后部的的备用司令塔完成各项指标的计算,并被传输至两座火控信息室并由后者将信息发送给各个主炮塔。(巴黎城级一共有三座火控信息室,其中一座只能指挥主炮,一座只能指挥副炮。剩下一座具有联通主炮组和副炮组的线路但是只能同时使用其中一组)

巴黎城级最引人瞩目的一点是其身为法国海军第一型在设计时就以远程交火为目标的主力舰,在防护布局上体现出的明显的过渡色彩。技术部在该舰上实验性地尝试了重点防护的设计思路,以放弃舰艏舷侧装甲带和炮廓区域的装甲防护为代价换取了一个以战巡标准颇为坚固的装甲堡:主装甲带和上部装甲带均覆盖了前部主炮炮座延申至后部主炮炮座的舰体,全长121.2米。主装甲带厚240毫米,覆盖了四米高的舰体并部分延伸至水线以下;上部装甲带厚180毫米,高2.3米,完整地覆盖了一层甲板。舰艉只有一道75毫米厚的装甲带保护水线和操舵机构。在装甲堡内,巴黎城级拥有两层防护甲板,分别位于上装的上方和主装的下方。两层厚度均为42毫米;下部防护甲板一直延伸至舰艉装甲带结束,全长157.3米;上部防护甲板则在装甲堡结束后下降一层以降低重心。舰艏完全没有舷侧防护,仅有下部防护甲板增厚至70毫米并延长至舰艏。

主炮塔的防护布局和诺曼底级有一定差异。最厚的装甲在炮座而不是炮塔正面,厚度达到300毫米;炮塔正面有240毫米,侧、后和顶部装甲则进一步削弱至210毫米。副炮炮廓只有25毫米的防破片装甲,只有主炮塔下方的八门副炮能得到上部装甲带的保护。司令塔的顶部和前部装甲厚280毫米,侧后厚240毫米。

和诺曼底级类似,巴黎城级也注意到了水下防护。该舰其水下防护系统由四部分组成:外置的防雷网、延伸至舰身侧面的双层舰底、内部的装甲水密隔舱与煤仓,以及在装甲堡区域布置的80毫米装甲舱壁。水下防护结构在轮机舱部分深度为3.25米。该舰在面对鱼、水雷时的生存力和诺曼底级相仿:不足以抵抗主流的鱼雷或水雷,但是显著优于之前的孤拔级和布列塔尼级。

鉴于蒸汽轮机技术在1910年代取得的进步和巴黎城级对长距离高速巡航的需求,技术部决定该级舰采用全蒸汽轮机推进以满足这艘最大排水量达到两万八千吨的战列巡洋舰对动力的饕餮胃口。然而令人头疼的是法国国内此时尚未能供应如此大功率的蒸汽轮机。在设计时技术部曾考虑过并联两套拉莫特-毕盖级的动力设备,但仍然不足以达到八万五千五百马力的动力需求。最终法国人被迫向海峡对岸曾经的死敌,现在可疑的盟友订购了四组布朗-柯蒂斯蒸汽轮机,同时也是大舰队“虎”号战巡(HMS Tiger)的心脏。两组该型蒸汽轮机可提供八万五千马力的动力,搭配26座拉莫特-毕盖级上的锅炉(12座油煤混烧,14座烧煤),足以推动巴黎城级达到27.5节的高速。续航力则是4650海里/13.5节。此外,巴黎城级还装备有4台400千瓦发电机组,可送出220伏交流电。该舰和诺曼底级一样采用了双面平行舵。

1913年6月11日,海军高级会议批准通过了巴黎城级的最终设计方案。9月16日,巴黎城级的详细设计图纸由技术部审核通过,该级舰(“巴黎城”号和“瓦尔米”号)技术状态就此冻结。按照两个月前对舰队法案的修改,1918-1921年间将建造两艘改进型战巡,后两者被命名为“热马普”号 (Jemappes)和“里沃利”号(Rivoli)以纪念两场在大革命战争中革命军取得的重大胜利。1914年三月,“巴黎城”号在瑟堡的Forme du Homet铺设龙骨。一个月后“瓦尔米”号在布列斯特的9号船坞开工。此时按照计划,两舰将在两年后下水,四年后服役。

以上就是本专栏的全部内容了(原作者并未完成后续补充)。有想法欢迎在评论区留言。