洲际导弹发射有多么难?

今天重新看了一次2016年央视做的东风31的节目(AV3870152),里面一些窒息言论“这导弹准备太慢了”“准备好的时候敌人导弹就打下来了”令人无语。因此,在此简要介绍一下核导弹发射的流程。

世界第一枚洲际导弹始于1957年,是科罗廖夫发明的“R7”弹道导弹,它也是著名的“东方”,“上升”,“联盟”飞船的发射载体,至今还在量产之中。它的造型也在《红色警戒2》里作为苏联的核弹出现过。不过和大家想象不同的是,发射核导弹其实是一件远远比发射卫星难的工作。

虽然运载火箭来自于导弹技术,但是“导弹”和火箭有着截然不同的需求。运载火箭发射准备周期往往是以月计算,就算是美国SPACEX的运载火箭从回收到重新运往现场,也需要准备一个多星期。而且,运载火箭发射拥有大量的辅助设备,如我们看神舟飞船升空时,指挥大厅传来的“遥测信号正常”等口令,就是大量地面站不断地进行火箭遥控和追踪的过程。因此,运载火箭控制原理其实是一个类似于“人在回路中”的控制模式,火箭由弹载陀螺仪确认飞行姿态和加速度,计算机计算弹道曲线,并和地面的遥测数据对比,把火箭控制在飞行控制范围内,如果在分离前发现入轨误差,还可以通过提前/延长关机时间,甚至变更推力(如SPACEX的节流技术,中国在前两天也由蓝箭航天的天鹊发动机实现了)来提升最终的入轨精度。而且,火箭送的航天器会进入环绕地球或者飞离地球的宇宙轨道,而不是会直接返回地球,在太空中还可以进一步对航天器发出变轨控制指令,进一步增强精度。

与之相反的是,在核战争情况下,大国进行的核反击可没有发射火箭那样的闲庭信步。且不说敌人的导弹20分钟就会落到你的头上,你和平时代全国甚至全球联网的遥测站,太空导航卫星,数据中继卫星也可能会被敌人摧毁或者EMP压制掉,这时候保证核反击的打击精度只能依赖导弹自己的“路线规划能力”。因此,美苏两国为了提升不依赖卫星制导的打击能力,开发出了多种技术,比如天文导航,高精度陀螺仪等,当然,最核心,也最可靠的模式就是陀螺仪惯性制导。

在1990年代以前,全球的导弹都是采用机械陀螺仪。美国和平卫士,AGM-129空射巡航导弹的陀螺仪堪称机械陀螺仪的最高成就。和平卫士导弹的这种重达500千克的陀螺仪,核心零件全部由顶级技师手工加工,高达500万一台,可以保证在没有任何外部制导数据的情况下,保证12000公里射程的90米圆概率误差。而未服役的侏儒导弹的陀螺仪也是逆天之作,是实际上第一台实现了“车载无依托发射”的超级陀螺仪。

MGM-134侏儒导弹是迄今为止最小,最轻,机动性最高,生存力最强的洲际弹道导弹。该导弹仅有13吨,比16吨的东风26还要小,但由于高性能推进剂和仅有275千克的W87核弹头,它仍然可以保证12000公里的打击距离。但是,让它真正成为逆天之作的是它的顶级陀螺仪,是世界上第一个实现了车辆运动中的颠簸环境下仍可以精确测定自身位置的陀螺仪。美国的预期是:在苏联发起了核打击后,这些车就从五大湖附近的地下车库开出来,在平原上狂奔,等核弹落下时用吸盘吸住,顶住第一轮核打击后,立即起竖导弹进行反击。而这一切的过程都是陀螺仪负责计算实时位置的。这样一来,只需要在弹库中设置要反击的苏联境内目标,在冲出掩体后就可以自行追踪自己位置,并且实时修正发射诸元,在起竖后可以立即反击。所以,这种能力,才真正的是“无依托发射”能力。

在大洋彼岸的苏联,因为计算机技术长期落后于美国,始终未能解决“无依托发射”的问题。不过,苏联毕竟比起美国还有一个优势:国土足够广袤。在苏联大地,最不缺的就是铁路网和森林公路,当然还有北极圈内浮冰掩盖的北冰洋和鄂霍茨克海。在这些广袤无垠的大地和深海中活动的苏联核打击力量,只需要在战前和平年代“狡兔三窟”,准备几十个测算好发射诸元的发射点,有时只是一个看似正常的铁路号志牌,有时只是一颗森林中的一个狩猎小屋,或者是海图上远离大陆的一个点,都有可能成为核反击时的导弹发射场。只要在战时逃过第一次核打击,就可以藏身于森林和大洋之中,找到预定发射点,再输入数据就可以完成核反击。由于苏联土地实在是够大,美国唯一的打法只有让B1,B2轰炸机配备合成孔径雷达,借助隐形能力突入苏联国土,在广袤的大地上追击每一辆逃跑的列车和发射车,但总有漏网之鱼,而一枚RT-23导弹,就可以对美国投射10枚75万吨的核弹头,顷刻间消灭10个西雅图一样大的城市。所以,美苏只好坐下来谈判,以和平卫士导弹交换掉所有的RT-23导弹,停止侏儒导弹开发,所有的民兵3导弹降低到1个弹头,苏联则是把大部分陈旧的UR100导弹(SS-17)退役,把部分UR-100N(SS-19)换成1个弹头,撤装一部分R-36M导弹。因此,一个地域辽阔的大国,就算是短时间内解决不了无依托发射的问题,也可以通过国土的广袤来为洲际导弹的机动躲避争取足够的时间。

随着时代的进步,陀螺仪技术也得到了突飞猛进。在1963年,美国就提出了用激光谐振技术作为检测微小位置和加速度改变的激光陀螺仪,1966年霍尼韦尔开始试生产,1976年美国首次 在战术导弹上进行试用。1985年随着美国推出“战略防御计划”,激光陀螺仪适用范围被推广到运载火箭和洲际导弹,不过这时候因为和平卫士,侏儒已经设计完毕,而且机械陀螺仪已经足够,因此也没给他们更换。

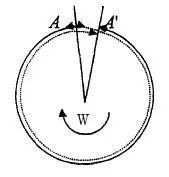

根据网络上的资料,激光陀螺仪的原理是利用光程差来测量旋转角速度( Sagnac 效应)。在闭合光路中,由同一光源发出的沿顺时针方向和反时针方向传输的两束光和光干涉,利用检测相位差或干涉条纹的变化,就可以测出闭合光路旋转角速度。激光陀螺仪的基本元件是环形激光器,环形激光器由三角形或正方形的石英制成的闭合光路组成,内有一个或几个装有混合气体(氦氖气体)的管子,两个不透明的反射镜和一个半透明镜。用高频电源或直流电源激发混合气体,产生单色激光。为维持回路谐振,回路的周长应为光波波长的整数倍。用半透明镜将激光导出回路,经反射镜使两束相反传输的激光干涉,通过光电探测器和电路输入与输出角度成比例的数字信号。所以,根据这个原理,激光陀螺仪不需要使用高速旋转的陀螺来完成基础定向工作,也没有任何活动部件,因此可以多次启动和测试,寿命非常长,而且抗荷也比较容易解决。

另一种激光陀螺仪的变形是光纤陀螺仪,使用光纤替代了激光环路陀螺仪的三角形反射镜,其基本原理都是赛格拉克相位移动原理,因为光纤比起复杂的反射镜容易制造很多,因此在航空,航海,战术导弹领域应用较多,这种陀螺仪目前中美俄日法都有生产,在中国量产化以前,主要是采购日本和俄罗斯的光纤陀螺仪,后来中国量产成功后国内导弹生产基本上就不依赖国外核心部件了。

东风31(也包括之前的导弹)由于设计年代比较早,而且那个时代计算机和陀螺仪技术还比较落后,所以仍然属于有依托发射的导弹。而如今,随着2014年我国解决了高精度,高可靠性的激光环路陀螺仪的量产,以及东风21D,东风26,东风41和东风31AG的服役,我国终于拥有了无依托发射的核反击导弹。大国长剑,威震苍穹,东风快递,使命必达!