在十字路口,遇见舒伯特

引言: 众所周知,舒伯特一生都在欣赏作为钢琴家和作曲家的贝多芬,但他并没有简单地模仿和复制贝多芬的创作技法和风格。相反,如钢琴家布伦德尔所说,舒伯特自始至终都在坚持发展自己“无可比拟”的音乐表达。可以说,舒伯特与贝多芬的个性与创作是截然不同,甚至是背道而驰的。

1.共性与巧合

当我们身处二十一世纪,用宏观视角回望贝多芬和舒伯特生命中相交的三十年,并且谈及贝多芬的作品如何影响舒伯特的创作时,不可否认,两者在一些特定的时间节点上,的确存在一些共性与巧合。但是,这些共性与巧合是有意为之,还是两位作曲家在创作时,源于超越技法之上的直觉驱使?由于缺乏足够的证据,我们在解释这些现象时则需要发挥一些想象力。

了解和发掘不同作曲家作品之间的共性是充满创造力的过程。这个过程鼓励我们不仅用本体论(ontology)的姿态去看待某一作曲家的某个单独作品,还要用整体论(holism)的方式揣测不同作曲家之间的联系。这样,“耳熟能详”和“烂熟于心”的经典作品也会对演奏者和听者产生不一样的感悟与体验。

2.黑白键盘上的戏剧舞台

舒伯特的《A小调奏鸣曲D.784》创作于1823年,此时距离贝多芬出版他成熟的中期钢琴作品,如升C小调钢琴奏鸣曲Op.27 No.2《月光》(1801年)以及F小调钢琴奏鸣曲Op.57《热情》(1804年)已过去二十年有余。

巧合的是,三首作品之间不乏某些显而易见的创作共性,如:舒伯特奏鸣曲和贝多芬《热情》第一乐章开篇的第一主题,左右手都使用了齐奏(in unison)的写作技法;他们的第三乐章都是疾风暴雨似的回旋曲式;舒伯特奏鸣曲和贝多芬《月光》奏鸣曲第一乐章,都充满了葬礼进行曲风格的标志性附点节奏。同时,虽然贝多芬在《热情》奏鸣曲之后,继续创作了四首三乐章奏鸣曲:Op.79, Op.81, Op.109,Op.110,但是这四首奏鸣曲在不同形式上,都对于传统三乐章奏鸣曲的结构进行了不同程度的创新。所以,《热情》奏鸣曲在某种意义上,是贝多芬最后一首传统形式的三乐章钢琴奏鸣曲。而舒伯特的《A小调奏鸣曲D.784》,则是舒伯特最后一部三个乐章的钢琴奏鸣曲。很多学者认为它预示着舒伯特的钢琴作品进入了一个新的时代。但是,除了这些显性特征,这三首作品之间还有一些隐性的共性,则引起了我的更大兴趣。

舒伯特创作这首奏鸣曲期间,正处于他对于两部歌剧(Alfonso und Estrell, 1822年;Fierrabras,1823年)写作的研究过程中——目前还不清楚舒伯特为什么要在创作歌剧的中间阶段,穿插写作一部钢琴奏鸣曲,但是它的整体结构与音乐属性,的确有戏剧舞台效果。巧合的是,贝多芬在创作《热情》奏鸣曲(1804年)的前后时期,也创作并且上演了他的唯一一部歌剧,《费德里奥》(Fidelio,创作于1803年,初稿首演于1805年)。这也印证了舒伯特和贝多芬两首奏鸣曲之间,在“戏剧性”性格、“管弦乐”写作方式以及表现主义(expressionism)的众多相似之处。简而言之,在这两首奏鸣曲中,黑白键盘变成了一个戏剧舞台。

3.删掉的话可能最动人

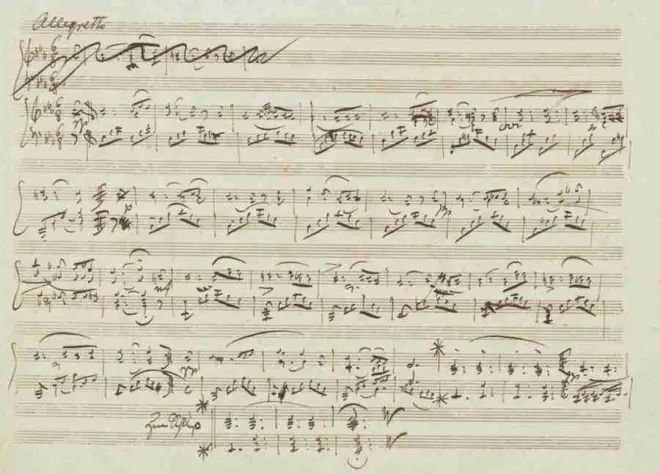

舒伯特在他去世前的最后一年,创作的《三首钢琴曲》(Drei Klavierstücke D.946)的手稿,因为缺乏文献证据,我们也不知道他是否打算将这些作品按照即兴曲的方式组成一个整体。前两首乐曲创作于1828年5月,显然属于同一时期(在舒伯特的亲笔乐谱中,一首紧随其后),而且两者有明确的调性联系。但是,最后一首C大调作品则写在不同的纸张上,所以不排除这首作品属于舒伯特的其他音乐构思。

这三首“迷”一般的作品,直到1868年才由约翰内斯·勃拉姆斯匿名编辑并出版,统称为Drei Klavierstücke。《三首钢琴曲》在宏观和微观上表达了舒伯特独特的声音世界和音乐个性:大胆而不寻常的和声、突如其来的转调、优美动听的旋律、超越世俗和时代的创造力、以及深刻的英雄主义悲壮和悲天悯人的情怀。这些元素印证了舒伯特音乐中超越时空且具有无限未来属性的特质。值得注意的是,舒伯特最初将第一首曲子定为五部曲式,其中有两段对比性的平缓插曲,它以这种形式出现在勃拉姆斯的版本中。

然而,舒伯特最终在手稿上删除了第二段插曲,估计是他意识到过于“冗长”的真诚表达并非艺术创作的最佳方案;也可能是呼应了这首曲子的“开放式结尾”,用“未完成”的表达方式来表明结束。

我认为,手稿中被删掉的乐段,是舒伯特笔下最脆弱动人的篇章之一。

4.在循环中抵达永恒

舒伯特音乐中的“催眠”(hypnosis)和“梦游者”(sleepwalker)属性——即通过“重复”和非常规的“转调”等映射了当代极简主义风格的创作手段来达到沉浸式的听觉体验,贯穿其创作风格中。

但是,令人惊讶的是,这样的属性在贝多芬的《月光》与《热情》两首奏鸣曲中也有所体现——因为,“重复”这一特质以及它所反应的性格,在贝多芬众多的作品中并不常见。相反,“形式的直接性和清晰性”[1]以及“费德里奥之后的器乐作品之情感强度”等才是贝多芬音乐的代表属性。但是,其几首在大众文化中流行甚广的作品中,如《月光》、《暴风雨》、《热情》钢琴奏鸣曲,甚至《致爱丽丝》,都可以隐约听到“循环往复”的特性。

如钢琴家Christian Zacharias所说,音乐中的“重复性”是作曲家以及人类对于“时间”感知的表达。这可能也是这些作品为何可以引起大众共鸣的因素之一。

[1] Watson, A. (2010). 1804–6 In the wake of Fidelio. In Beethoven's Chamber Music in Context (pp. 140-145). Boydell & Brewer.

凯迪拉克·上海音乐厅 刘骥钢琴独奏音乐会

《Time Project · 一日之事》

弗朗茨·舒伯特:A小调钢琴奏鸣曲 D. 784 (19:00)

刘骥:练习曲(为钢琴而作) (4:30)

弗朗茨·舒伯特:三首钢琴曲 D. 946 (28:00)

中场休息

弗雷德里克·列夫斯基:“团结的人民永不败”变奏曲(50:00)