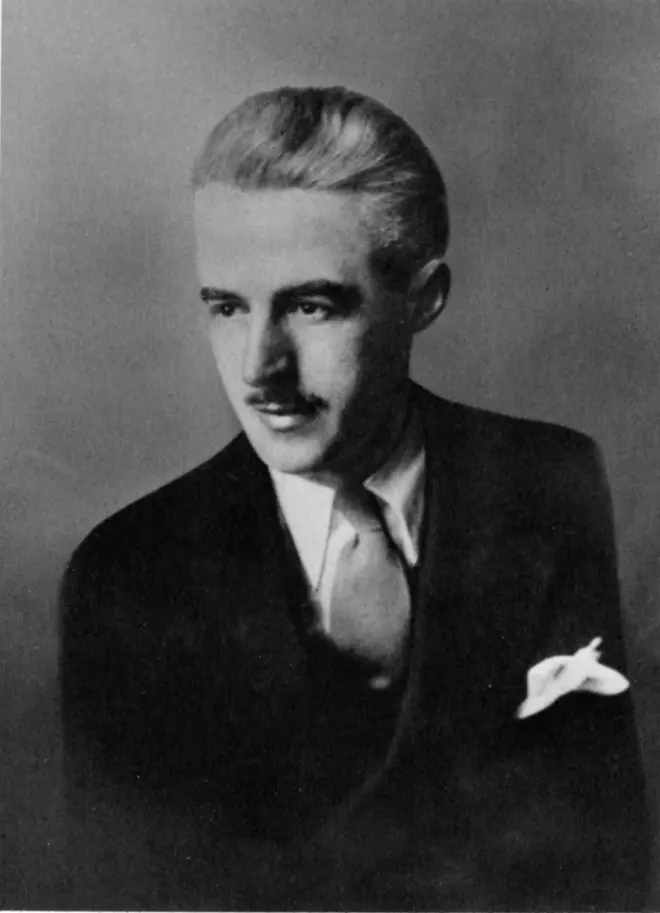

冷硬遗珠——论述一则丨美国硬汉派侦探小说大师之达希尔·哈米特

阔别一年多后,前段时间重读了哈米特的几部长篇。今天就给大家详细深入的讲下这位美国硬汉派侦探小说创始人,以及Hard-boiled的各种历史。

既然也要讲到Hard-boiled本身,那么先插句题外话。Hard-boiled(硬汉派)这一词原先是指煮熟了的;煮过硬了的;不动感情的。后指参加过第一次世界大战,经历过战争洗礼的士兵。它成为冷硬的代名词是在1941年,美国文学评论家爱德蒙·威尔逊在《新共和》(The New Republic)上提出了这个名字,将写这类故事的作家称为“小报谋杀案的诗人”哈米特、钱德勒以及当时著写这类小说的作家才真正有了属于他们自己的流派。

好了,下面进入正题。

达希尔·哈米特的个人经历就不多加叙述了,百科上记载的算是整体囊括了。1894年出生于美国马里兰州圣玛丽镇一个信奉天主教、种植烟草的农户人家。13岁辍学,当过报童、码头装卸工、机关勤杂人员和证券公司小职员,游走在社会底层的漩涡中。后来加入平克顿侦探事务所(1915~1923),成了一名旧金山分部的私人侦探。哈米特的这段侦探经历,使他后来创作Hard-boiled提供了非常多的素材。例如他笔下的Continental Op,就是一名来自“大陆侦探社”旧金山分部的侦探。《瘦子》中的Nick Charles则来自“泛美侦探社”旧金山分部的私家侦探。这些主人公的背景描写,均来自哈米特本人的过去。

在没有写出第一部处女长篇小说《血腥的收获》从而界定Hard-boiled前,哈米特可谓是一条真正的“黑狗”,就像他笔下的Sam Spade。穿梭在各种肮脏阴暗堕落的大街、角落,为生存而奋斗。早年的侦探经历使得他能在《Black Mask》杂志上撰写黑色小文,收入不错。这样的情况一直维持到20年代中期,即美国经济大萧条前。但正所谓时势造英雄,有些人能在乱世中从黑狗变成大亨,有些人则只会变得比黑狗更加低贱。而今天来看,哈米特显然是成了前者。

前面提到了,哈米特在杂志报纸上撰写谋杀、破案的黑色小文的生活还算不错,养得起家庭,还有些闲钱。但这样的好景就像一阵风一样突然间全飘走了。20世纪20年代末,美国经济陷入了前所未有的大萧条。失业率急速上升,工人纷纷表示不满。低落的经济与社会风气令民众思想消沉。这之后,暴力犯罪层出不穷,抢劫、谋杀、强奸比比皆是,到处都是枪、刀、子弹、伤口、流血。1931年华纳的有声黑帮片《国民公敌》更是将这种堕落的风气推到了顶点。美国自此进入了“黑色的30年代”。

这一时期,人们内心的情绪普遍低落。不少民众开始向往惊险小说故事里的主人公或生活。希望这些英勇的斗士们能挺身而出拯救一下当时的美国社会。于是,在这种特定的独有环境下,硬汉派侦探小说诞生了。而扛起这面大旗的,不是日趋渐衰的古典本格推理,也不是贪图享乐的浮华、奢靡的中产阶级,而是曾经游走在底层,尝遍了人间冷暖,后在廉价杂志上撰写短篇小文的达希尔·哈米特。

1929年,大萧条刚拉开帷幕,哈米特写出了他的第一部长篇小说《血腥的收获》。这本书的故事很简单,一个受委托的侦探来到一座叫帕森威里的小城。但是雇他的人在第二天就被枪杀了。聪明的侦探很快就看出,这座小城简直集罪恶、腐化、堕落于一身。并在调查的过程中结识到了雇主的父亲,一位当地有权有势的大人物。据他说,小城之所以变成这样是因为在大萧条罢工期间,他借助了黑帮势力来镇压小城的工人。在这种暴力流血的打压下,罢工虽然结束了,但是帮他镇压工人的那批黑帮暴徒却赖着不走了,还从他的手里夺走了小城的控制权。听完叙述,侦探收了这位大土豪的钱,去清除小城的各大黑帮势力和肮脏腐败。关于小说的梗概就说到这。看这个简介,这显然是大萧条所带来的肯定产物。而人们寄托的英雄,就是故事中的Continental Op(无名探员),一人单挑一群黑帮,一个孤胆英雄、一个草莽英豪、一个硬汉侦探。符合那时期人们内心所渴望的正义英雄的所有特点化身。

值得一提的是,这本小说的框架后来被日本电影巨匠黑泽明看上,改编出了经典的《用心棒》。

好了,继续说正题。也许哈米特本人都没有料到,他的这一写也彻底拉开了硬汉派的大幕。《血腥的收获》一经出版立刻引起当时美国社会极大的轰动。因书中毫不留情的嘲讽官僚政治,暴力血腥的描写,一边饱受中产阶级的那些书评人的抨击,一边被底层和大众捧上天。随即美国各大杂志、报纸、作家,全都开始尝试写这种很酷、很露骨、很现实的小说。哈米特也因此成了Hard-boiled的创始人。真正的打入了上层社会,成了一个名副其实的大亨、有钱人。

这之后,哈米特只偶尔会给廉价杂志撰写黑色小文。他开始专注于长篇的创作。陆续发表《丹恩家的诅咒》《马耳他之鹰》《玻璃钥匙》《瘦子》这些长篇作品。其中《马耳他之鹰》最为知名。该书出版一年后,就被买走版权拍成了电影。但由于那时有声片刚刚兴起,制作方面还不够成熟,所以反响一般。真正让这本书变成经典、脍炙人口的黑色电影,还得属1941年约翰·休斯顿执导鲍嘉主演的版本。银幕上手持柯尔特点四五,表情冷峻的铁血硬汉鲍嘉,冉然就是书里的Sam Spade。《瘦子》也被改编成了电影,而且不是一部,是五部,一个系列。这本书是在哈米特成功后写出来的,可以明显感受出哈米特的生活确实富足了,看待世界的角度略微有些变化。书中的故事不再像奥普那几本硬朗粗糙,反映的都是赤裸的现实。而相对笔调幽默诙谐,轻松一些。带有点喜剧色彩,像是一出欢乐的破案小品。好莱坞买走版权后,请了那时的当红明星威廉·鲍威尔和玛娜·洛伊主演。优雅的调子,欢快的打情骂俏。使得影片上映后大获好评。电影公司随即决定将此拍成系列电影。直到1947年最后一部《瘦人之歌》结束。《玻璃钥匙》也是一位新主角(内德·伯蒙特),讲述小城的政治阴谋。这本书也拍成了电影,是一部经典的美国40年代Film Noir。

关于哈米特小说改编的电影就谈到这里。下面说说哈米特小说创作的年代问题。

达希尔·哈米特虽是硬汉派的奠基人,但他的重要小说全集中在30年代。不像钱德勒,50年代中期才写出震撼美国文坛的《漫长的告别》。1934年哈米特写完《瘦子》就封笔投身到了左派运动。之后一直致力于政治活动,再没有拿起笔。喜欢并了解硬汉派的读者都知道,Hard-boiled最黄金的时期是40~50年代,上接二战,下接战后。而哈米特在这硬汉派乃至整个美国的黄金年代里只写了零星的一些文章。开创了一种全新的流派形式,却没有再往里面给它添油加米。这点着实遗憾。而那段时期扛起硬汉派大旗的,则是该流派的另一位大师,也是目前国内最为熟悉所知的:雷蒙德·钱德勒。

上面提到了,哈米特的硬汉小说都发表在30年代。美国30年代是不好过,但迎来的40年代不仅没好到哪去,反而更加糟糕。这一时期,Hard-boiled经历了几年的磨练,再加上二战的影响,彻底统治了美国通俗文学界。就连20年代极负盛名的本格推理小说大师埃勒里·奎因都不得不开始转型。因为那种在安乐椅上或最后在某个房间,把涉案人全集中在一块然后揪出凶手的解谜小说在美国已经没人看了。

正所谓“你方唱罢我登场”。硬汉派的另一位灵魂也在这时出现了。他就是大器晚成的钱德勒。1939年以一部长篇《长眠不醒》打红。写这本书的时候,他刚年过五旬。在美国最黄金的那段时期里,写了7部长篇,和众多短篇,以及论述文章多篇。为Hard-boiled走向世界做出了极大贡献,巩固了硬汉派的地位。(好了再说下去就扯远了。关于钱德勒的种种以后有时间再写。)

所以,如果说钱德勒字里行间的诗意伤感反映了美国战后迷茫、空虚、奢华、糜烂的社会状态。那哈米特则是对穷困、暴力流血、粗陋肮脏的“黑色30年代”的忠实记录者。

值得一提的是,哈米特步入文坛后,与威廉·福克纳、斯科特·菲茨杰拉德和纳撒尼尔·韦斯特等作家相交甚笃。他和福克纳经常聚在一起辩论,一次酒过三巡后,福克纳不承认他的《圣殿》一书是一部如外界批评的那样为混饭吃粗制滥造的作品,哈米特感到福克纳此言颇有针对他净写些通俗小说而加以谴责的意味,乃发奋找出几年前只写了几页的旧搞《瘦子》,彻底重写修订。据莉莲·海尔曼说:“他生活改变了,酒也不喝了,在他写完那部小说之前不许任何事干扰他。我还从没见过谁那样埋头工作过:真是字斟句酌,每页打字稿纸都整洁的令人羡慕,他甚至在十天或两周内足不出户,生怕会在小说中遗漏了什么。”

哈米特的老情人海尔曼在她的回忆录中还说她访问法国期间曾与纪德和马尔罗晤谈,两位法国大作家均十分赏识哈米特的作品。纪德拿他与巴尔扎克相比,马尔罗称赞他在写作技巧上有把德莱塞与海明威两者的文风相连接起来的特点。

另外值得一提,哈米特是同时期的硬汉派作家里,唯一一个与中国有不解之缘的。这和哈米特的个人政治立场倾向有很大关系。1937年,在搞了3年左派运动后,哈米特加入了美国的共产党。他本人也是个坚定的左翼作家,信仰共产主义。这点从他的书中就能感觉出来。他写的虽是侦探小说,但都蒙上一股强烈的左翼色彩。1938年,他还曾当选为美国电影艺术家委员会主席,该委员会的主要目的是为反法西斯事业筹款,特别是为了支援西班牙反佛朗哥的内战和中国英勇的抗日战争。

像很多硬汉派作家一样。不只是他们笔下的侦探具有英雄气质,作家本人也有着传奇色彩的一生。1942年,第二次世界大战正处于白热化阶段。像许多热血方刚、报效国家的青年一样,48岁的哈米特也应征入伍。由于年龄过大,他被派驻在阿留申群岛,在部队中编辑《阿达克岛报》,并经常给士兵们讲解战争局势。

据退伍军人巴德·弗里曼1982年接受《芝加哥论坛杂志》编辑采访时说:“哈米特是个超人。他每周给我们讲两次有关中国的情况。我认为这真是太好了。就像进学校学习一样。他知识渊博,是个了不起的人物。”

战后,哈米特自部队退伍,继续从事政治活动。在此期间,他零星的写了几篇无名侦探奥普和萨姆·斯佩德的短篇小说。(即新星出版的《暗夜女子》《螺丝起子》。)但无一篇可赴当年之勇。50年代初,因为思想左倾,哈米特成为麦卡锡主义受害者,进了监狱。(他1946年曾在纽约致力于马克思主义研究的杰弗逊社会科学院讲授写作。一九四七年麦卡锡主义兴起,美国众议院非美活动调查委员会开始调查所谓的好莱坞内部的共产党活动,先拿“好莱坞十君子”开刀,1951年更扩大到300名好莱坞工作者,其中包括达希尔·哈米特、莉莲·海尔曼、多萝西·派克等作家。哈米特拒绝提供美共支持的1946成立的民权大会捐款人名单,并在回答询问时说:“共产主义对我来说并不是个脏字眼。你在为人类进步工作时,根本不会想到要问那人是不是共产党员。”他因而被判藐视国会罪,入狱半年,成为麦卡锡主义受害者当中最知名的一位作家。1952年他又遭到税务当局追缴自1943起欠下的十四万税款的困扰,晚年贫困潦倒,靠莉莲·海尔曼等友人资助生活,心情忧郁。)后又因政治问题永远搁笔。1961年1月10日因肺癌转移喉癌,在美国纽约逝世。

像钱德勒一样,哈米特成名后也受邀去好莱坞工作,为电影写剧本、润色对白。海尔曼反法西斯的舞台剧《守望莱茵河》、《瘦子》系列的其中三部都是出自他之手,改编成电影。

钱德勒曾在自己的论述文章《简单的谋杀艺术》中这样评价哈米特:“他写出来的只不过是穷街陋巷里的赤裸裸的故事。”专写黑色小说的后起之秀詹姆斯·艾尔罗伊则这样评价他俩:“钱德勒写的是他想成为的人,哈米特写的是他不想成为的人。”无论是钱德勒,还是艾尔罗伊,他们说的都对。了解哈米特的早年经历,就明白他从底层奋战到上流社会,从乱世脱胎换骨有多么不容易。但也正因如此,成功的果实更加甘甜。所以哈米特30年代写的那些硬汉小说里的主人公都是他自己的缩影,也确实是他不想再成为的人。因为过去就像是他那些书中描写的主人公一样,一个个都是冷冽、狡诈的黑狗。不过,正是这些他写的不想成为的人,反而成就了他。

记得不知在哪篇文章中曾经读到过这么一段,有一位美国文学的研究者曾这样形容美国文学的黄金时代:“美国文学的黄金时代就像是一座天秤,它的左边是福克纳与钱德勒,右边是海明威和哈米特。”这段话对哈米特及硬汉派在美国文学的地位,无需再多赘述。

【写在最后的话】

这篇文章是我在阅读豆瓣上一篇也是喜欢硬汉派的朋友谈罗斯·麦克唐纳的长文后,正巧也在重新拜读达希尔·哈米特的长篇,便心血来潮写的。除了没提到哈米特的个人情史,从早年经历到后来成名,这位作家一生的各个断层,基本上全写到了。这篇文章算是给喜欢硬汉派、了解其作家的读者作一个很好的引介。

除了钱德勒、布洛克,硬汉派在国内被了解的实在是太少。还有很多硬汉派作家,在国内没人知道:米基·斯皮兰、诺伯特·戴维斯、切斯特·海姆斯、乔纳森·拉蒂默、布雷特·哈利戴、詹姆斯·艾尔罗伊、比尔·普洛奇尼……这里边有被引进过的(全都销量惨淡),但大多都还停在海外。因为出版没多久就滞销,硬汉派令许多出版社都望而却步,即便是靠它起家的午夜文库。毕竟出版社也是要盈利,去出一本没多少人会买的冷门货,还不如专注于大众喜欢的口味。

比如这段时间,推理圈最劲爆的头条当属保罗·霍尔特的作品将被再次引进的消息。青岛出版社买下了5本版权,都是之前谜斗篷出过的那些500乃至上千一本的所谓的硬货。霍尔特在中国也被冷落过很久,不然他的书也不可能被私印炒起来,现在总算熬出了头。

那么我希望这些硬汉派作家的书未来也都能被陆续引进出版,并在国内,会有更多的人去愿意了解、探讨他们。