赛博朋克常见科学技术

【节选自《科幻世界》2019年3月刊、2019年7月刊“科学”栏目。作者:张雨晨】

【原作者授权转载,未经许可请勿他用】

当阿丽塔在银幕上操纵着钢筋铁骨独步江湖,凭借精湛的机甲武术(Panzer Kunst)如战斗天使般力克强敌时,一个带有些许期待的疑问隐约涌上了观众们的心头——在银幕外的真实世界中,这些惊人的科幻演绎究竟有多少是真实的呢?

要回答这个问题,就得从阿丽塔本人说起了。

在影片的开场部分,当伊德(Ido)博士从废弃的垃圾残骸中翻出了阿丽塔的残躯并将其修复唤醒后,哪怕是对科幻概念一无所知的“萌新”观众都能看明白,阿丽塔是一位有着机械身体的改造人(cyborg)。

从《星球大战》中的天行者父子到《攻壳机动队》中的草薙素子,在科幻的艺术殿堂里,“人机合一”的改造人艺术形象简直多如星辰。

然而,出乎很多幻迷意料的是,改造人这一概念并非源自科幻领域。早在1960年,当26岁的加加林仍在莫斯科接受航天员训练时,一篇展望人类进入太空后通过外接机械设备适应极端环境的论文便悄然问世。这篇名为《Cyborgs and Space》的论文,正式将控制论(cybernetic)与生命体(organism)两个单词合二为一,从科学的角度确立了改造人(cyborg)的概念。

很快,带着对神经科学发展的乐观期待,一向以脑洞清奇、盛产“黑科技”著称的美国国防部先进研究项目局(DARPA)联合加州大学洛杉矶分校(UCLA)进行了一个合作项目。旨在通过对脑电图(electroencephalogram, EEG)的信号分析,来研究思维活动的机制,并以此为基础,让作战人员直接通过脑电信号操纵军用装备,进入“人机合一”的状态。

这个项目,便是脑机接口(brain-computer interface, BCI)技术的发端。

所谓脑机接口,从概念上理解,就是一整套通过电生理学(electrophysiology)技术采集大脑神经活动、再经过电脑处理分析、最终输出电子信号给外部设备的系统。

但相比于理想化的概念设计,在实际的科学技术发展中,最大的困难永远都是具体操作中一个又一个的细节问题。

人类的大脑由大约860亿神经细胞组成,负责传递、加工信息的神经元(neuron)大约占据了其中的十分之一。这些造型独特的神经细胞,会伸出细长的树突(信息输入)与轴突(输出信息),与其他神经元形成上百甚至上千个名为突触(synapse)信息交流结构。当一个神经元从树突上接收、汇集的兴奋性刺激足够强烈时,这个神经元就会如雷云般爆发出一个波形极为尖锐的“动作电位”。随后,这个动作电位将会以脉冲的形式沿着轴突飞速传输,最终刺激轴突末梢的突触分泌各种“神经递质”,将信息转交给下游的神经元。

可以说,每个神经元都只是对输入刺激进行汇总与反应的简单元件,根本不可能“理解”自己所处理的信息。但正如简单的石块组合在一起就可建成壮美的神殿,无数功能简单的神经元连接在一起,就构成了大脑神经运算的网络。因此,如果能读取这些神经元的电信号,那么我们就能在深不见底的“脑海”之中窥得灵魂巨龙的一鳞半爪。

于是,科学家们将包有绝缘涂层的金属电极刺入实验动物的大脑之中,用电极尖端裸露的金属位点记录临近神经元的电活动。在这些二十世纪后半叶兴起的研究中,科学家们发现,很多神经元的活动模式与特定的输入刺激或者输出行为高度相关。比如说,在视觉皮层里,有的神经元就只对视野中特定位置、特定朝向的线条刺激起反应,而另一些神经元,则更加“偏爱”别的角度。

但是,仅凭单独一根金属电极,科学家们即便在运气最好的情况下,能够同时记录的神经元数目也屈指可数。于是,科学家和工程师们采用最“简单粗暴”的思路,造出了酷似“微型钉板”的电极阵列,大大增加了能同时记录的神经元数量。虽然相对于大脑无比复杂的神经网络来说,这样几十上百个神经元的信号仍然不过沧海一粟,未必能解释多少神经系统的工作机制,但是对于脑机接口来说,已经可以简单操纵一些设备了。

当然,想要获得这样“高清无损”的神经元信号,就需要将电极长期埋置进大脑之中。这个问题对于实验动物来说倒也罢了,但如果用在人类身上,就有着相当的手术与感染风险。因此,目前这种侵入式脑机接口对人类来说只会用于个别重度瘫痪的患者。

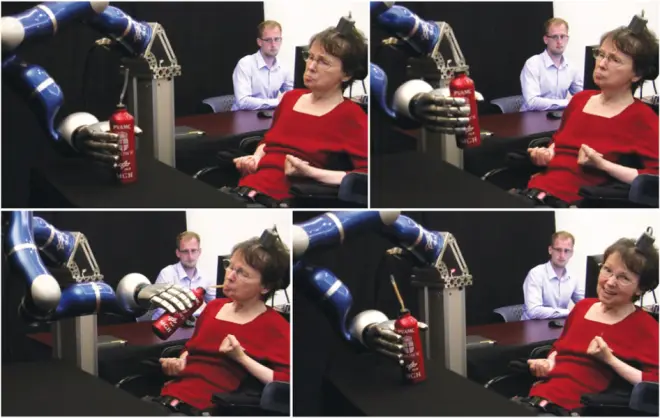

更麻烦的是,在把电极阵列插进脑子里之后,想要真正依靠神经活动操纵机械臂或者屏幕上的光标,还需要受试者与分析程序进行长期的配合训练。此外,这样由电脑对有限的少数神经元信号分析后输出的运动指令,往往只是几个引导机械臂工作的空间维度与关节角度信息,“带宽”极其有限,与我们平时不假思索地“如臂使指”有着天壤之别。

而相比于多少可以“勤能补拙”的输出信号,如何向大脑有效地输入反馈信息才是最令脑机接口专家们头疼的难题。我们在运动时,需要时时刻刻根据各种反馈信息来调整动作。当我们早上起来挤牙膏时,协助我们拿捏力道的就是触觉的反馈信息;而当我们闭着眼睛也能用手指准确摸到鼻尖时,指引运动的就是本体感觉。但时至今日,我们对大脑如何表征、感知各种输入信息依然有许多问题有待探明,更不用说向大脑准确输入人工刺激了。因此,现在的侵入式脑机接口,往往只能让受试者单凭目视来确定移动的效果,即便通过电极放电模拟了一点触觉反馈,也远不足以支持精细的操作。

相比于通过电极阵列采集神经元动作电位的侵入式脑机接口,还有一类利用头皮电极的非侵入式脑机接口。当年DARPA搞的首个脑机接口项目,就是非侵入式的。这样的好处显然是免去了很多手术的风险,任何人都可以用,但缺点同样很突出——如果说侵入式脑机接口是用一个个凑到神经元嘴边的话筒去录它们的悄悄话,那么非侵入式脑机接口就是在大楼顶上挂一个麦克风,然后隔着天花板去听底下聚会的一大群人嗡嗡作响,根本不可能记录到精确的神经活动,只能捕捉到一些大而化之的神经元群体电位变化总和。

正因为有着这样致命的弱点,非侵入式脑机接口主要的“玩法”,是配合眼动仪追踪的使用者注视点,来判断所注视的图片或者字母是不是他们心中想要表达的那一个——简单来说,就是“用眼睛打字”。

现有的脑机接口技术,不管是采集的神经元信息、还是反馈的精度、甚至设备的硬件尺寸,都与《阿丽塔》中的未来科技有着天壤之别。尽管我们都想实现电影中随心所欲操纵机械的梦想,但科学技术的发展从来都没有捷径。目前脑机接口所能做到的,就是通过电脑程序的分析运算,从数量或精度极其有限的神经电信号中,为身体活动不便的使用者释放出那只被潜水钟囚禁的蝴蝶。

但对于那些灵魂被自身肉体禁锢的患者来说,哪怕这一点点科技进步,都已是堪比天使降临的福音。

镜花水月/虚实之间

“码农”安德森发现自己所生活的世界可能是个电脑程序。

有关《黑客帝国》的所有讨论,几乎全都由此展开。

当接触到神秘的女黑客崔妮蒂(Trinity,三位一体)之后,在黑客圈子里化名尼奥(Neo)的安德森逐渐意识到,那些潜伏在自己脑海深处的恐怖回忆并非噩梦,而是这个世界神秘真相的冰山一角。

而在面见了这伙黑客的首领墨菲斯(Morpheus,睡梦之神)后,尼奥终于明确了世界的真实面貌——真实从未存在,整个世界都不过是超级电脑“矩阵(Matrix)”为人类生成的虚拟现实(virtual reality, VR)。而这些有着惊人身手的黑客,实际上都是反抗“矩阵”统治的人类义军。

对于“虚拟现实”的描写演绎,自《真名实姓》开始就是科幻艺术中一抹独具魅力的异色风景。从《神经漫游者》、《雪崩》、《副本》、《攻壳机动队》一直到近年大热的《刀剑神域》,科幻艺术对人类意识潜入数据海洋后的种种可能,进行天马行空的精彩想象。

回到《黑客帝国》,尼奥在正式入伙后,通过后脑上的脑机接口,以近乎电脑下载程序的惊人效率,在极短的时间里学会了全套的战斗技巧。当他在“矩阵”内经历了与“杀毒软件”史密斯特工的殊死搏斗之后,甚至觉醒了可以直接看破虚拟世界运转代码的“天眼”,成为了能够飞天遁地、手接子弹的“开挂”超人。

诚然,电影中这些至今看来依然酷得没边的战斗场面都是对虚拟现实世界的艺术演绎。但这样精彩的虚拟世界究竟什么时候才能实现?在不少科幻作品中,哪怕是社会环境与我们所处当下大同小异的近未来,虚拟世界都已经对人类敞开了大门。

不过,在自然规律统治的现实世界,人类一厢情愿的幻想并不能按照幻想艺术的演绎来发展。从目前的科学研究看,构建虚拟世界的工程,远比科幻作品所想象的要复杂。

我们的人脑,是一个由大约80-90亿神经元(neuron)连接形成的超级神经网络。虽然每一个神经元都只能对传入的信号进行相对简单的反应,但正如一块块结构简单的大理石可以建成最繁复壮丽的大教堂一样,当这些神经元以惊人的数量和复杂度组合在一起时,名为“知觉”甚至“意识”的存在就开始从神经网络的深渊中涌现而出。

也正因为有着这样的神经基础,我们的意识,从形成到消散,都只能存在于大脑利用感觉器官输入信号所模拟出来的“虚拟世界”中。对于我们的大脑来说,《黑客帝国》所担忧的“缸中之脑”问题实际上根本不是个问题——只要你能向大脑输入恰当的信息,我们的意识就根本分辨不出虚拟与现实的差异。因为不管多么复杂“玄妙”的思维活动,归根结底也只是大脑皮层里一些神经元的电化学活动罢了,而支持它们存在的信息基础,都不过是感觉皮层中另一些神经元用于表征外部刺激的另一些电化学活动罢了。

正是由于我们的感觉和思维都有着这样的神经基础,因此在理论层面上,构建虚拟世界还算是个完全可行的计划。然而当这个梦想“实装”到现实层面后,随之而来的技术问题就足以难倒所有的神经科学家和设备工程师:

怎么向大脑输入这些信息?

一种办法是像《雪崩》与《玩家一号》那样,通过立体目镜等外部设备,利用人体原本的感觉器官来构建虚拟现实世界。

目前炒得火热的VR(virtual reality)眼镜,就是这些科幻设想“变现”后的产物。虽然号称可以让人“身临其境”,但VR眼镜说穿了也不过是一种利用双眼立体视觉原理来欺骗感官于一时的戏法,使用时间稍长就容易让大脑出现认知错误、产生眩晕。因此,直接向人类感觉器官中输入虚拟信息的方案,虽然在技术上相对容易实现,但是即便沿着这个思路继续发展到《头号玩家》中那样全身披挂感官模拟设备的水平,还是无法让沉浸游戏中的玩家们真正做到“乐不思蜀”。

究其原因,就在于人类的感官在漫长的演化中已经被复杂的自然环境反复打磨,对输入信息的内容高度挑剔。以视觉皮层为例,不同皮层区域、不同层级的海量神经元形成了种类繁多的特征过滤器,可以高效地完成对输入信息的编码加工和特征处理。因此,一张在理论上信息量极大、内容非常复杂的自然图片,往往只会在视觉皮层里激活为数有限的少数神经元。我们所看到的“现实”,实际上都是感觉皮层通过筛选出的关键特征“脑补(计算)”出来的“虚拟现实”。而想要在如此精密的特征筛选器眼皮子底下瞒天过海,仅仅是一味地增强硬件性能显然是没戏的。

那么像《黑客帝国》、《攻壳机动队》或者《刀剑神域》那样直接向大脑输入信息呢?

很不幸地是,虽然这种思路在理想环境下确实可以精确刺激感觉系统中的神经元,从而构建一个以假乱真的虚拟现实世界,但是实际情况却依然比想象要复杂许多。

首要的难题就是对神经元们进行“摸底排查”,从而锁定刺激信息的投送目标。

在对大脑感觉皮层研究的早期,科学家们往往采用电极记录的方式来探究神经元对外界刺激的特征偏好。这些精密的电极,有的是包裹着绝缘层的金属丝,只在末梢露出最多几微米的裸露金属探头;还有一些,则是被拉成细丝的玻璃管,内部灌满了导电溶液。至于《黑客帝国》里那些用堪比加油枪的巨型钢锥直接怼进后脑接口的“脑后插管”场面,就完全是为画面表现力服务的艺术想象了。

不过,即便现实中的电极比电影里精细了不止百倍,单独一根电极也只能够最多同时记录到邻近尖端的几个神经元。就算采用“排枪战术”,把几十上百根电极组成一个阵列扎进大脑里,能够同时“监听”到的神经元信号也不过百十个而已。如此稀少的样本量,相比于神经元的庞大基数来说只能算是九牛一毛。

所幸,随着科学与技术的发展,科学家们拥有了探索大脑奥秘的全新工具——双光子显微镜。这种颇为昂贵的精密设备,可以通过向转染了荧光蛋白的生物组织照射激光,从而观察所激发的生物荧光,并以此判断神经元的活动。这个过程虽然看起来颇为复杂,但从原理上讲,却并没有看起来那么复杂:

正常情况下,当某些原子被光子击中后,围绕原子核的电子就会吸收光子的能量进入激发态。但是,高能状态的电子并不稳定,往往会在很短的时间就落回原本的状态。而这个过程中电子所丢失的能量,依然会以光子的形式释放。这个由被激发原子产生的光子,就是所谓的“荧光”。

显然,根据能量守恒定律,荧光的光子能量不可能大于激发光,而波长也因此会相应地更长一些。因此,如果我们想要得到更强的荧光信号,那就需要使用能量尽可能高的激光去照射组织,从而获得更优质的成像结果。但这样一来,强烈的激光就很容易损伤被照射的组织,而且较短的波长也容易在生物组织中散射,削减了透视的深度。

幸运地是,宇宙间的物理法则给我们留了个“后门”。科学家们在研究中偶然间发现,如果两个激发光子在极短时间内几乎同时击中一个原子,那么这个原子释放的荧光能量就会突破单个激发光子的能量上限,仅仅略小于二者能量之和。双光子显微镜中的飞秒激光器,可以在极短时间内以极高频率聚集发射密集的长波长光子,在维持较低平均输出能量的前提下,大幅提高了这种小概率事件发生的可能,从而在尽量不损伤大脑的情况下,获得荧光信号很强的成像结果。

那下一步的问题,就是如何把荧光和神经元电活动之间搭上关系了。

此时,大自然再次给我们准备了一条通路。生物学的研究发现,在机体的各种细胞内,钙离子都是重要的细胞内信号,发挥着非常关键的作用。而在神经元中,当细胞兴奋放电时,其内部的钙离子浓度会迅速上升十几甚至上百倍。

在发现了钙离子浓度与神经元活动之间的严格对应关系后,科学家们利用这一现象,构建出了对钙离子浓度敏感的荧光蛋白——钙离子指示剂。随后,科学家们通过病毒载体将钙离子指示剂转入神经元内部。从此,我们就可以通过荧光信号强度来衡量神经元胞内的钙离子浓度,并进一步推断其电活动状态。经过这么一番操作的神经元,在双光子显微镜下就成了一旦“通电”就会亮起荧光的“电灯泡”。

集成了这样环环相扣的一系列技术后,双光子显微镜的性能自然非常惊人,可以在一次实验中同时监测观察视野内几百甚至上千个神经元的活动。如此一来,科学家对大脑的研究效率就大大提高了。大脑中包括视觉认知在内的很多复杂神经机制,都在双光子显微镜下一点一点地褪去了神秘的面纱。

那么接下来的问题,就是如何给它们合适的刺激了。

电极虽然可以通过放电来刺激神经元,但这种刺激就像在大脑中引爆了一颗小小的电磁脉冲炸弹,会同时波及靠近电极尖端的一整片神经元,缺少足够的特异性。不过幸运地是,科学家们在本世纪研发出了全新的“光遗传”技术,通过基因工程的手段,为神经元装上灵敏的“光控开关”——视蛋白,从而使其可以被激光照射精确地激发(或者抑制)电活动。

历经了几十年的技术发展,人类终于拥有了可以细致观察大脑的“慧眼”,以及可以精确控制神经元的“巧手”。

虚拟现实的大门是不是就此向人类敞开了呢?

事情远远没有那么简单。

现实中的电极如果要记录到神经元,就需要通过开颅手术将其埋置进大脑之中。同时,目前的电极技术,处理信息的“带宽”也很不理想。至于双光子显微镜和光遗传技术,同样也无法隔着颅骨监控神经元,一样需要在脑袋上“开天窗”——也就是安装类似宇宙飞船舷窗的观察窗口,而且得事先在选定的脑区注射携带有钙离子指示剂或者视蛋白基因的病毒,甚至可以对实验动物直接进行基因工程的改造。此外,对于比较深层的神经结构,目前的双光子显微镜还是没法“看透”的,依然需要使用传统的电极来记录神经元的活动。

正因为这些技术必然会伴随着无法完全避免的手术和感染风险,所以它们主要的应用对象还是各种实验动物,除了极少数情况外基本不会用在人类身上。

而另一方面看,目前所有这些技术,即便在最理想的情况下,也距离科幻作品中的效果相去甚远。对上万上亿规模的海量神经元进行实时的同步监测与调控,目前依然是一个完全无从规划设想的梦幻领域,其实现难度,甚至可能不亚于建造恒星际宇宙飞船。

至于《刀剑神域》里那样直接戴上黑科技头盔就进入虚拟世界的设定,在技术上就更加难以实现了。不管是脑电图、功能核磁共振还是经颅磁刺激,现实中对人脑神经活动的无创检测与干预,都因为神经信号本身的微弱、以及颅骨和头皮的巨大阻隔而在空间和时间分辨精度上不甚理想,只能大体上观察并调控一些脑区级的大规模神经活动,谈不上精确的观察和控制了。

《刀剑神域》中的头盔,就是彻底无法在短期内企及的“黑科技”了

而且更令人丧气的是,不管人机交互技术在可预见的范围内如何发展改良,尼奥他们通过“脑后插管”实现的超高速学习,还是违背了人脑神经系统的基本学习原理——大脑对新事物的学习和记忆,本质上是在表征对应概念的神经元群体之间构筑起稳定的神经连接,想要用短短几秒钟就在大脑里建立起全新的大规模神经环路,显然是极其困难的。

梦幻一般的虚拟世界,目前依然是镜花水月的幻想。

……

现实如果难以接入虚拟,但虚拟未必不能照进现实。

就在我们庆祝劳动节和五四一百周年时,大洋彼岸麻省理工学院的科学家们,在顶级学术期刊《科学》上发表了一篇同时震撼了神经科学与人工智能两个领域的交叉研究,为人机交互领域开辟了全新的可能。

这一次,科学家们用上了在《黑客帝国》中与人类“相爱相杀”的“大反派”——人工智能。

这个惊人的研究,先是用100万张自然图片在电脑里训练出了一个擅长图像识别的人工神经网络。随后,科学家们把这个人工神经网络和直接在猕猴大脑里观察到的视觉皮层神经元反应进行了比较,将其中的虚拟神经元节点与大脑中的真实神经元进行了数学上的映射。换而言之,这些科学家们用人工神经网络模拟并预测了猴子大脑内一部分视觉皮层神经元的活动规律。

随后,这些科学家通过分析人工神经网络的结构,用计算机合成出了一系列看起来稀奇古怪但对于特定人工神经网络中虚拟的神经元来说“正中靶心”的“控制刺激”。在随后的动物实验里,当猴子们从计算机屏幕上看到这些仿佛抽象画的玩意时,科学家们欣喜地发现,它们视觉皮层中的大部分神经元都“毫无波动”,但极少数神经元却呈现出了非常强烈的反应,与人工神经网络上模拟预测的结果基本一致。

如此一来,人类就可以利用人工神经网络计算出的结果,直接使用与生俱来的视觉通路,来对大脑皮层特定的神经元或神经元群体的活动进行精确的控制。

《雪崩》与《黑灵》中直接利用视觉信息来精确控制大脑的幻想开始逐步成为现实。也许在不远的未来,基于现有研究的全新虚拟现实技术,就将为人类打开通往无尽幻想乡的大门。

诚然,正如《黑客帝国》中那个黑暗未来所警示的那样,面对突飞猛进的科学与技术发展——尤其是与人类自身认知活动有关的科技发展——人类确实有责任去防止自己玩火自焚。但正如我们的先祖最终学会了用火,并因此始在智能演化的道路上开始惊人的加速发展一样,面对新一代的科技革命,我们同样需要唤醒先祖铭刻在我们基因中的好奇、审慎与勇气,擎起科学的火炬,带着对自然规律的敬畏,一步一步地迈向未来。