【杂谈05】从丁太升出发,谈谈艺术,但不止艺术

第一,本文仅代表个人观点。

第二,本人并没有系统了解/学习过任何通常意义下的“艺术”,本文仅从我个人作为一名普通受众的角度出发。

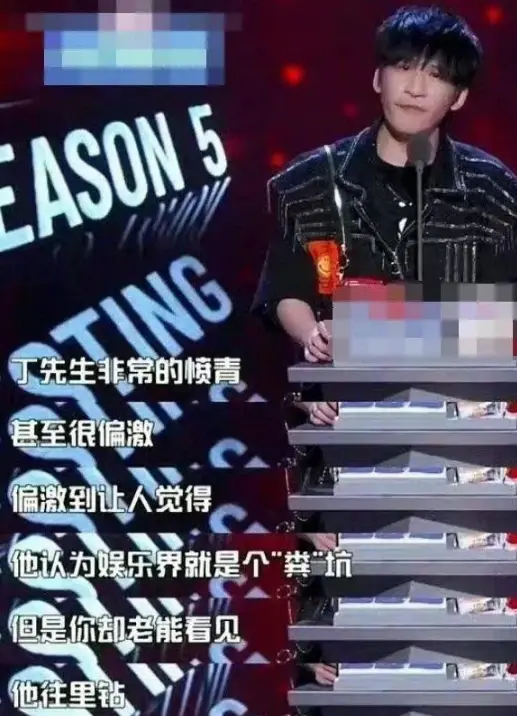

我在b站第一次刷到丁太升是在好几个月之前,不记得当时是哪个视频了,不过我清楚记得,至少对于在那个视频中他所谈论的内容,他的观点是能够和我产生共鸣的,甚至说,从中体现出的他的某些价值观,我也是高度认同的,所以我一下子就对这个人感兴趣起来了。

后面呢,他更多的是在发一些关于某些歌唱综艺的内容,不过因为我也不看综艺,也没太多关注;直到我现在毕业之后(我00年的),也勉强闲下来的时候,突然想到还有这么一号人,结果网上一搜,诶,你怎么似了?原因似乎是某些被他锐评过的歌手的某些粉丝把他之前的“政见”扒了出来,并制造出了不好的舆论影响?

对于这个行为呢,且不说他的“政见”到底如何,至少他在这些视频中,在对艺术作品进行评价的过程中没有牵扯到任何政治相关,只能说什么样的歌手有什么样的粉丝了;不过,他也的确说过《满江红》是一部具有政治目的的电影,因此他不会去看,可这一点难道不正是体现了他更不可能在他对艺术的评价中夹杂政治相关的内容吗?

当然,我懒得去整明白其中具体过程到底是咋样,本文也不主要讨论这方面。

之后呢,我当然对这个人更感兴趣了,于是跑到油管上(不知道全不全),花了几小时把他的一些视频大致全都看了看,然后,就发现,这个人好像还挺像我,价值观不要太对我胃口,当然,背后他是个什么样的人我不知道,至少他在视频中展现出的样子是这样的。

那么,接下来我就谈谈他在视频中提到的一些观点。

音乐是否有好坏之分?

这个问题其实和“事情有对错之分吗?”,“人有善恶之分吗?”等等这些问题是一样的。

你可以说有,也可以说没有,但二者并不矛盾,因为它们所基于的前提不同。

没有,是因为主观性的存在,我喜欢的音乐自然不可能每个人都喜欢,没有一个公共的标准去基于其评判。

有,既然说有,就一定基于了某个标准去评判了,那么这个标准是什么呢?

普世价值观?社会主义核心价值观?说白了,无非就是“道德”。

但凡一首歌曲中传递的是“正能量”,体现的是对理想社会中某种事物的追求,体现的是对当下某种矛盾的反思,那么它很难不是一首好歌,比如林俊杰和陈奕迅(的很多歌)。

词和曲

这么看来,其实一首好歌绝大部分其实好在词上?丁在这一点上和我认为的一样。

其实很简单,因为曲比词想要传达的信息一定更加模糊。

音乐早于语言,而语言就是人类进化出来的用于更明确地传达信息的能力,也是人类之所以强大的很大一部分原因。

举例来说,比如一首听起来激昂的曲子,用于激励人心,那么它不仅仅可以激励年轻人奋斗,当然也可以激励恐怖分子去为他们的信仰牺牲,但后者显然是我们不愿意看到的。

以及,同一首曲,加以不同的词,它们表达的情感在观众看来可能完全不同;乃至,可能单单曲放在这里平平无奇,但加上高质量的、契合曲子的词,它完全可能会成为一首上乘之作。

当然,有些曲我们的确会听起来“土”,这个原因我在后面会解释。

但“土”不代表一首歌就差劲,比如rap,我听过一首歌叫做《绝不认输》(玩lol的谁不知道),编曲虽然不那么好听,但至少词里面所传递的那种精神我就觉得已经比一些流行的歌要好得多了;包括我也曾经听过国外的一些rap“神曲”,不难发现其优秀之处很大程度上其实也无非在于词中所传递的那些价值观。

只是因为想要传递这些价值观的善良的人们往往也是聪明的人,也因此他们很难作出“土”的曲子;反之,自己去想。

文化水平?

回过来,如果没记错的话,丁太升探讨音乐好坏是从李荣浩的《乌梅子酱》开始的,然后我也去听了听,的确是一坨烂到不能再烂的,的的确确是俗不可耐,难以忍受。

丁认为这是李的文化水平和受教育程度所导致的,李也因此审美很差,其实我倒不是这么认为的,或者说,丁可能不怎么明白现在的教育是怎样的一坨。

其实学校里的学,和自己去学没多大区别,只能说,李没有在进步,作为一个被运气眷顾(当然也可能是靠关系什么的,我不了解)的人,没有抓住这个令无数更有才华的人眼红的机会去提升自己,写出了这种垃圾,这才是他最愚蠢的、也是最为人不齿的一点,当然,可能他的确没那么聪明吧。

类比一下,那些所谓的资本家之所以被人痛恨,之所以我们仇富,也就在于相同的道理,他们基于“自己独一无二的天才般的能力”所创造出的价值和贡献,和他们所获得的毫不对等,不过他们自己可能真会觉得自己很厉害,甚至会自我幻想出一种虚假的使命感,反过来,这也说明了他们大脑发育得并不怎么完全,那么自然道德水准也不会很高。

再者,原神,米哈游什么的,也是这个道理。

回过来,有人可能会说,李虽然嘴上说“音乐没有好坏之分,只有喜欢和不喜欢”,退一万步来说,他可能心里也知道这是一坨,只是为了迎合那些受众圈圈钱罢了,再退一万步来说,就算如此,迎合这样审美的一群受众难道对吗?难道这是一个较有名的从事艺术方面的人应该做的事情吗?

大众

那么,先来谈谈大众,为什么有不少人,甚至是越来越多的人会有着如此的审美呢?甚至,价值观会这么扭曲呢?

丁认为大众的审美近年来是在逐渐下降,至少是在音乐这方面,的确,我也这么认为,但准确来说,不是下降,只是因为这个圈子变大的速度比审美进步的速度快。

说白了,就是精神进步跟不上物质进步,这一点也是在每个领域都有所体现的。

我之前的文章中也提到,这就是近几十年来发展迅速的所付出的代价,说夸张点,恶人没有变少,反倒有了更多的物质基础去作恶。

当今社会对精神生活的忽视最明显的体现之一就是,有不少学生是因为文化课不好才选择艺考,但实际上,我认为后者比前者的许多专业可能更需要一个人的“聪明才智”,因此这种基数和质量从一开始的流失更加剧了这个恶性循环,当然,筛选方式本身的问题也很大。

以致于,甚至,由于人少,说难听点,阿猫阿狗也能到台面上了,矮子里选高的也总不是个办法。

顺便一提,娱乐圈为啥这么乱,和当官的一些圈子里为啥那么腐败,道理是一样的,谁会愿意去呢?

一个优秀的艺术家对此应该怎么做?

丁太升对《乌梅子酱》如此评价:李这么做无异于只考虑短期利益,而忽视了长远利益。

的确如此,所谓“道德”其实就是能够产生长远利益的一类行为。

丁认为唱作人应该“向上突破”,而有些人认为应该先“扎根”,先“向下兼容”,才有资本考虑向上,而丁认为这只是一种投机、为自身谋利的借口罢了。

我很认同这句话。

“向上突破”,我认为这是一切艺术最根本的目的,无论是否是主动的。

当然,这个描述比较偏向于从社会的角度,从个人来看,艺术其实无非就是一种“倾诉”,而我们所想要“倾诉”的事物大多又是相似的,或者说,达到想要以艺术的形式“倾诉”这个程度的那些人,他们的观点/信念相对来说也是坚定到一定程度的,而在这个程度下,人与人之间思维的差别其实并不大,那么自然而然会体现出一种共性,也就是前文中提到的某些价值观。

同时,“倾诉”本身当然也是一种“说服”,优秀的艺术家能够用精湛的技艺去吸引大众,用智慧和灵感去引发深度的共鸣,最终引导大众向那个自己想要的道路去前进,换句话说,推动了社会发展,这就是所谓的“向上突破”。

至于“扎根”、“向下兼容”,指的其实就是“共鸣”的这个过程,但好比写作中在最后所谓“升华主题”,缺少作者自身明确的动机,而仅仅迎合大众,只给那些人看他们喜欢看的,显而易见可以称为没有“灵魂”的创作,自然不可能有好作品;况且,这些“共鸣”也往往是“浅层”的,不过受众群体也放在那里。

当然,这些人可能的确容易赚到钱,但对于社会来说并不见得是一种好的风气,同样的,让这类观众获得快乐,也不见得对社会发展有多长远的价值,有得必有失。

退一步来说,如果这些人确实是想要先通过这种迎合的方式积累粉丝群体,在有了足够的影响力后,再把自己的“初心”去传递给这些人,那么这依旧不是一个好办法。

在每个领域都是这样,可能的确有一些如今我们痛恨的资本家,他们一开始就是这么想的,但“不忘初心”很难做到的真正原因其实是因为时间,这个积累的过程可能要数年、数十年,于是后浪推前浪,你当时先进的思想在年轻人看来也早已不再先进,从而进退维谷,绝大多数人无法舍弃自己“不应得”的利益,一条路走到黑,于是就有了所谓“屠龙者终成恶龙”,从结果上来看不可否认,他们其实很失败。

依此类推,搞音乐,做游戏,道理是一样的。

因此,这实际上不是一个好办法,时间不等人,本来很多事物脱离了时代就会变得毫无价值,也因此,把自认为优秀的想法尽快地表达出来在我看来才是最优先的,即使物质上获得回报的概率很小,但它本身对于自我实现、以及社会层面的价值终究是存在的,而推动社会进步的绝大部分也正是这些默默而无私的传播,更不用说现在还是网络时代,每个人至少都能够在网络上留下一点相对久远的痕迹。

当然,两全其美也是有可能的,也许你的歌刚好处于了那个“雅俗共赏”的点,那么其价值确实也是最大的。

把焦点放在受众上,就体现出了一个无可奈何的事实,至少在当今社会中,大多数人的思想都是缺乏“进步性”的,难以改变,也没有秉持“活到老学到老”,这个更多的反映的是教育问题;当然,靠这些人赚钱的那些人,也多半带点“傻”才能够理解和侍奉这种需求,也因此,“曲高和寡”自然很难赚到钱。

再拿之前提到的《满江红》来说说,旧时的一些文学名著,它们中有许多之所以是名著,是因为其在政治方面的价值,并且在那个时代,其中表达的一些政治观点的确是先进的,也的的确确推动了社会的发展,但是在当代的发展趋势下,政治上的某些事物是否仍在和数百年前一样的位置呢?这是值得思考的,而很多人不会去这么想,他们只会认为“既然是名著就是好”,但更值得学习的其实只是其中表达思想的方式/技艺,而思想是需要与时俱进的,是需要具有实用性,有实际价值的,这也是为什么要“取其精华,去其糟粕”。

“傻子的钱就该被赚”,你或许也会这么认为,但希望能够意识到,绝大多数情况下,你会误伤到不少正常人,甚至是远比你优秀的人。

丁也在视频中提到过,有些人为“情怀”所困,他提到了Beyond、周杰伦的一些粉丝。

的确如此,我认为一个人的审美总是需要跟着时代进步的,至少我逐渐能够去欣赏到那些之前我并不欣赏的音乐;反之,如果你知道自己是一个比较顽固的人,那么当他人的顽固带给你痛苦时,请不要抱怨。

另外,个人认为,其实一个人能够生产的具有独特价值的事物是极其有限的。

就我而言,我之前十多年的经历,也不算平平淡淡,但自己总结下来有价值的事物,包括我之前写的一本书,以及这些零零散散的专栏,汇集起来其实也没多少字,当然,前提是全是干货,毕竟我自我要求也比较高。

不难意识到,很多艺术家真正那么精彩艳绝的作品也往往就那么几部,甚至他们自认为最好的也不是被外界认为是最优秀的,而其余的大多数作品其实很大程度上沾了前者的光。

创作需要“发展动机”,而最好的动机就来源于自己的过去,因为这是最真实的、发自内心的,而基于此的“倾诉”往往也是最真诚、最能够打动他人的,但在此之后,其实真的无话可说了,人的一生真的可能也只撑得起这么一次绽放,除非你注好多好多水、吃老本,那么自然就停滞不前,和上述举的那些资本家的例子一样了。

更广泛来说,绝大多数人所在做的事情,绝大多数赚钱的方式,其实都是这样一种“罪恶”。

当然,我也承认这种高速的迭代太过理想化了,也不是每个人都有能力做到,但至少我会尽可能地坚持我的原则,去尝试“创造价值”,并且我认为每个人也需要意识到并去反思这一点。

有没有资格评价?

评价,也就是“评判其价值”的意思,价值观不同,自然评价不同,关键在于评论的方式,正如我的这篇文章,至少有理有据,这样一种相对严肃认真的形式才算得上是在评价。

其次,对于这个问题,要纠正的是“你行你上”这个观点。

说实话,对我而言,我去评价,至少肯定是对自己的观点比较自信,而这种自信就体现在我实际上真的发自内心地认为“我上”当然比他做得好,只是我没有时间罢了,人的寿命是有限的。

我向你证明,且不说你为此能够给我多少钱,钱反正是买不到时间的,只是我认为我有更重要的事情去做罢了;换句话说,假设时间倒转,让我回到他开始接触这个行业时的年纪,再让我也踏入这个行业,那么再到今天,我认为那个平行世界中的我做得一定会比他好,我一定是基于这样的自信才会敢去评价,至少我有。

之所以有“评论家”这个说法的存在,正是因为有很多东西真的不一定是从事这个行业的人才看得更明白的,从业者在所在的行业更多的只是分工的结果罢了,只是比我们训练的时间更多罢了,但训练是有局限性的,有些事物只依靠自己去训练可能是永远改进不了,意识不到的,至少在当代是如此,而这就需要评论来“监督”了,尤其是对于流行歌曲这种价值导向相当强烈的事物。

一个好的、真诚的评价,无论是赞美还是批评,对于创作者来说应该都是有益的,而现在的至少是某些流行歌手,之所以无法理性对待批评,说到底还是因为前面说的“缺乏进步性”,于是又要扯到教育、筛选等等,当然,评论的低质量也是同一个原因,因此,不难发现这其实是一种环环相扣的恶性循环,包括之前提到的某些其他领域上也是如此。

“土”

第一,词的“土”。

其实就是文学,以及其传达的价值观,之前也提到过了。

比如丁在视频中提到过的《罗刹海市》、《现象七十二变》,包括他自己的《两千五百年》、改编的《歌坛现象七十二变》,其实不听曲,光看词,也能知道它至少能够称得上是好作品,当然,这种歌多听也不行,但是能不能够单曲循环和是不是一首好歌本就不是一码事。

第二,曲的“土”。

我自己也想过这个问题,就是“为什么有的曲子我听上去就觉得‘土’呢?为什么有些人就不会觉得呢?”

就流行歌曲而言,其实任何一个听众都很容易发现,其中最明显的无非就是旋律的重复和变化,而“土”最明显的一点就在于其变化过于简单了,甚至几乎毫无变化,无论是段与段之间,还是以相邻的两个音为组之间。

当然,如果过于复杂,比如对于一些噪声,我们只会觉得厌烦,因为充满着混乱和无序,至于一些“有色”噪声,它们只是作为低声的背景音,不是让我们去欣赏的。

个人认为,我们之所以会觉得曲子好听,很大一部分在于其“不可预测性”。

就我而言,即便听歌听得也不多,也不懂什么乐理,但对于“土”的编曲,即使是第一次听,单单在旋律这个方面,却也能相对容易地预测到其下一个音的节奏点和音调大概可能的情况等等,毫无惊喜感,心中毫无波澜,因此才觉得索然无味。

反之,对于我认为好的编曲,其中的旋律,以及声部的安排、音色的选取,乃至乐曲递进的一种设计等等,它们往往会“出人意料”的好;换句话说,它们之间不仅仅在主题的表达上十分协调和一致,并且总是跳脱于听众的“惯性思维”之外。

同时,更重要的,曲与词之间的协调,不同的词所在位置的情绪与曲的对应,或者可以理解为,如果词就是说话,那么曲就代表着夸张化后的我们生活中说这些话时,表达这些情感时的语调,至少它们之间的某些特征是相似的,也因此我们才能感受得到。

当然,有些人确实很难感受到上述我说的这些东西,说白了,就是不够“敏感”,这和一个人潜意识中的归纳能力也是相关的,这也是为什么常说听音乐能让人变聪明,因为这个过程其实就是不断地在对大脑进行训练,我们也本能地喜爱着这种训练。

这么看来,如果我哪一天去搞搞编曲,随着对相对来说这种“简单”的厌倦,完全有可能我逐渐也会不那么喜欢流行了;不过也不一定,毕竟一些流行歌曲中所传递的美好愿望都可能已经是这辈子都看不到的了。

第三,唱的“土”。

丁评价以张杰为首等歌手的演唱只是在僵硬地展现技巧,但在情感上的传达效果和感染力尤其缺乏,好比街头表演“胸口碎大石”,我认为这个类比用得确实好,非常形象和贴切。

音乐的目的是表达情感而非只有所谓技术的一具空壳,音乐在乐理之前就早已存在,我想这两点都是不可否认的。

那么也正如一些听众无需懂乐理便能够感受到编曲的好坏,同样的,我们不需要懂歌唱技术就可以感受到一名歌手演绎歌曲的好坏;原因也是相同的,也就是对于细微之处、细节的把握,这些东西可能的确很难去通过主动训练获得,因为“敏感”的人已经“从小就开始训练”了。

技巧是用来更好地表达感情的,那么恰恰相反,完全可以说这些歌手的技巧是非常不足的,这才是真正所谓的“大白嗓”,正如小说中所谓的“小白文”,问题的根本不在于辞藻不够华丽,而恰恰是对细节和感情的处理,对人物形象在细微之间的塑造,这也是为什么有些歌曲落到他人口中听众就会觉得“没那味”。

暂且先用“天赋”或者“才能”这个概念来不准确地来谈谈,这些技术最开始无非是有才能的人创造出来的,为了能够使缺乏才能的人也能够学会,使有才能的人能够更快地学会,但正如做题和取得突破是不能归为一谈,这种对技术的盲目崇拜显然是一种本末倒置,而这些歌手也的确更像是在“做题”,而不是传递情感。

个人认为,之前提到的林俊杰、陈奕迅在演唱细节上的处理其实就很到位,他们的确让听众能够感觉到是在“说话”,这也的确是更贴近本质的东西,再比如杨宗纬,至少他的风格确实很适合一些深情的歌。

这些东西一定要学的话其实我认为也不是不能学,那么有些歌手是学不会?还是觉得没必要? 还是基于自己的价值判断对此感到不屑一顾?谁知道呢,说夸张点,四个字,非蠢即坏。

再谈谈我身边,的确有不少人只是听听歌,但要他们去唱,完全没有什么技术和技巧,唱法不科学,但仅仅依靠模仿,却能够很好地展现出一些细节,这是不少歌手做不到的,原因我之前也解释过了,无非就是他们能够意识到这些细微之处对于表达情感起到的作用,哪怕只是在潜意识中。

既然丁提到过,那就再顺便谈谈华晨宇,个人认为他有些自我陶醉了,也许还不如给那些想看胸口碎大石的人表演胸口碎大石来得有价值。

还有,大张伟这个人。

就下面两张图来看,如果没有断章取义的话,大张伟就是个纯畜生,他能说出这些话无疑是给自己埋下祸根,自掘坟墓罢了,好比知法犯法还自认高人一等,并且不管什么方面来看,都给这人🤡完了。

(丁要是算偏激,我都不用活了,智力低下导致的)

对丁的评价

最后,再来谈谈丁太升这个人。

当然,还是得强调一下,我看到的只是丁在视频中所展露出的一面,我也只能做到这样。

对于上面提到的丁的一些观点,包括他视频中的一些次要观点,我几乎都是非常认同的;他给我的一种感觉,就是“不屈服”吧,不妥协,坚持自我,尝试去改变世界,我是这样的一个人,那么他对我来说可以称得上是一位“同志”。

如果说他作为一个评论家,那我觉得是非常合格的,他有着自己的底线和原则。

这段日子中丁遭受更多的或许是谩骂,不过我认为他的这些行为,不问动机,本身的确存在很大的价值,他的确激励到了像我这样的一些人,至少让我感受到了这个世界的一点点善意和希望吧,我也很希望能成为他这样的一个人,至少是做了一些自己坚信存在价值的事情。

当然,丁和我们最大的差别就在于,他很有钱,可能他一开始要火也得自己花不少钱,也希望他可以用这些钱财至少在他的圈子中帮助那些年轻人吧。

怎么说呢,已经算是难得可贵了,太多物质条件远远溢出的人甚至根本就没有但凡一点点的精神追求。

何况丁年龄也算挺大了,思想还保持先进,确实难得可贵。

当然,时代终究还是会在他的身上留下一些牢固的事物,因此他的有些观点我甚至还觉得不够“激进”。

不过,连他所说的那些都无法改变,那么我所想的又算什么呢?

设想我到了他那个年纪,因此可能也不免的确会像他歌词中所写的那么想,就算两千五百年,又改变了什么呢?

因此心中不免泛起一股更深的悲哀。

另:本文只是简单谈谈,里面的很多观点和概念都很大程度上基于我专栏中的其他一些内容,如果你想要在各方面提升自己的话,不妨拨冗垂阅,希望能够帮助到各位。