【译文】《一位来自墨西哥的绅士》——马克·塞缪尔(下)

前言:本篇原名《A Gentlemen From Mexico》,收录于S.T.乔希编辑出版于2015年的《A Mountain Walked》。

本篇确实相当有意思(从各种方面来看),最后的结局意料之外,情理之中,但我其实还挺期待接下来会怎么发展的说(乔希的眼光还是没得说)。

而且本文难得的为巴洛当初遭到的无妄之灾发声,虽然在后面编排了一顿巴洛有点过分。另外还直球diss了德雷斯在洛夫克拉夫特离世后进行“死后合著”作品的拉胯。

译者:南·政

——2022.1.31

未经译者允许,禁止无端转载

(续)

很明显,这是一起有针对性目的的入室行窃,凶手就是留过电话留言,警告他不要和洛佩兹打交道的人。不论他们是谁,都一定非常希望得到洛佩兹的故事,也一定清楚圣伊西德罗告诉了他这些故事,知道阿姆斯特朗与洛佩兹有约,因此给了他们趁虚而入的完美时机。很难想出下一步的办法。墨西哥城的每个人都清楚,就入室行窃报警而言,只会有两种可能的结果。首先,他们会出现,认为这是浪费时间,什么都不做。第二,事情很快就会被解决。

因为他们会不经意地提到警察的俸禄低微,而作为“捐赠”的回报,他们将迅速地让你的东西退回,而不会问任何问题。考虑到这起盗窃案不是有组织的罪犯所为,而是某个狂热的地下邪教组织所为,阿姆斯特朗仔细斟酌后,没有把警方牵扯进来。

棒极了,阿姆斯特朗想,现在我不仅面临当地狂热神秘主义者的威胁,还有圣伊西德罗和洛佩兹的麻烦,因为我丢失了手稿。首先要做的就是告诉圣伊西德罗这个坏消息。由于这种微妙的问题最好还是当面解决,阿姆斯特朗安排了一个人来修了门,然后决定去诗人的公寓。

在墨西哥城乘坐地铁时,有一条最基本的潜规则,那就是不要携带任何贵重物品。如果你是个游客,要让自己看起来像个没钱的游客。那些在检票口附近徘徊的保安并不是作秀,他们带枪是有原因的,D.F.是世界绑架之都。阿姆斯特朗一直遵循着简装出行的原则,尽管他是一个肤色苍白的güerito(墨西哥称呼白种人的口语),因此显得格外突出,但他在旅途中没有遇到任何问题。地铁站本身带着令人沮丧的肮脏,但极具实用意义。从建筑外观上看,它们类似于监狱集中营,只不过位于地下。尽管如此,阿姆斯特朗还是喜欢乘坐地铁;它价格难以置信的低,列车之间的间隔不到一分钟,就像在移动市场。卖自制CD的乘客会在车厢里来回走动,肩上挎着录音机,播放着音乐样本。还有一些人卖治疗背痛和阳痿的补品。不管这些产品是否有效,它们肯定是有市场的,因为卖家的生意很火爆。

阿姆斯特朗乘坐的地铁上有一节车厢肯定是有问题的。所有的灯都熄了,奇怪的是,他注意到,每当有人想上地铁时,马上就改变了主意,宁愿留在站台上,也不愿上到旁边那节车厢里去。

阿姆斯特朗在查普尔特佩克站下车,穿过弯弯曲曲的隧道到达地面,然后沿着外面的八车道公路左转。交通的噪声盖住了大多数其他的声音,汽车尾气就像一团团低矮的灰色星云,被午后灿烂阳光的力量所压。人们在人行道上来来往往,目光直勾勾地盯着前方,尤其是那些独身女子,她们与一个墨西哥人的眼神接触就可能会招致下流的暗示。

高速公路两侧有一座长长的人行天桥,在几英里内,它是行人唯一的过路方式。晚上,这里是一个臭名昭著的犯罪现场,只有莽夫才会独自穿过这里。不过,在一天的这个时候,每个人都能安全地使用它,并且人流络绎不绝。

从大桥到胡安·圣·伊西德罗的公寓,坐落在拉康德萨边缘的一栋破败的褐砂石建筑,只需步行五分钟。有时,阿姆斯特朗怀疑诗人是不是这座建筑的唯一住户,因为公寓的其他窗户要么被煤烟熏黑了,要么已经碎了,日夜敞着,任凭风吹雨打。

他按下了圣伊西德罗的对讲机按钮。一分钟后,听见一个半醒的声音说:

“你哪位(¡Quien es )?”

“是我,维克多。下来让我进去,好吗?”阿姆斯特朗回答说,他的嘴靠近对讲机。

“站到我能看见你的地方来,”他说,“我会给你钥匙(misllaves)的。”

阿姆斯特朗离开门口,走到人行道上,抬起头来。圣伊西德罗从三楼的一扇窗户探出头来。他那又长又黑的头发像斗篷一样遮住了他的脸。他把一个装着钥匙的塑料袋扔到台阶上,阿姆斯特朗把它捡了起来。

这栋楼比他上次来的时候更糟了。

如果说以前它是破旧的,那么现在它绝对不适合人类居住,并且应当遭到投诉。前厅里到处都是零碎,近半的瓷砖都从墙上掉了下来,一根漏水的给水管从天花板上的一个大洞里垂下来,虫鼠在其后的阴影中跑来跑去。这座楼的楼梯简直是一个致命陷阱,因为就算现在有一级台阶没有坍塌,这级保存下的楼梯也会在不久的将来坍塌。阿姆斯特朗一边爬,一边用双手抓住摇摇欲坠的栏杆。他的指关节因用力抓握而发白,像螃蟹一样横着往上爬。

圣伊西德罗站在他公寓的门口,一只手拿着一根大麻烟,另一只手大口地灌着半瓶奎尔沃葡萄酒。当阿姆斯特朗终于到达四楼时,他闻到了大麻的味道。他想,让周围的环境变得可以忍受,唯一的办法就是不断地抽叶子饮酒直至恍惚。

“你好啊,朋友,很高兴见到你,进来吧。”他的眼睛半睁半闭,露出大大的微笑,步履蹒跚,这表明他这一天大部分时间都在吸大麻和喝酒。

“这多值得庆祝啊,不是吗?你是来让我赚大钱的,希望如此。你能来见我,这让我感到很荣幸,请坐吧。”

圣伊西德罗在沙发上腾出了一块地方,那里散落着色情杂志和Delicados雪茄的空包装。然后,阿姆斯特朗坐了下来,圣伊西德罗从地上拿起一个空杯子,倒了一些龙舌兰酒,放在他的手里。

他说,“敬我们的朋友和救世主菲利普·洛佩兹,世界上最棒的恐怖故事作家,现在及永远!”

“胡安,我希望你以朋友的身份私下告诉我,在洛佩兹身上到底发生了什么事,以及他是如何开始像H·P·洛夫克拉夫特那样思考和行动的,我想知道是谁在追杀他。他们是他精神崩溃前认识的人吗?”阿姆斯特朗看着杯子,想找个干净的地方下嘴。他目前不愿意透露洛佩兹的手稿已经被盗的消息,圣伊西德罗情绪很不稳定,阿姆斯特朗不确定他会对这一消息作何反应。

圣伊西德罗似乎一提到“H·P·洛夫克拉夫特”就立刻开口了,但究竟是这个名字的影响,还是酒精和大麻的持续作用,很难说。

“他告诉你了,嗯?当然,仍不是全部。当他还只是菲利普·洛佩兹的时候,他不记得以前的任何事情(No recuerda nada de antes),之前发生了什么并不重要(No importa qué pasó antes)。当然,这是一个沉重的打击。如果你想要故事,首先,我想要很多钱,或许我可以告诉你,嗯?”

“你会得到报酬的,胡安,你会得到报酬的,但我需要了解真相。”阿姆斯特朗解释道。

在接下来的半个小时里,圣伊西德罗对阿姆斯特朗讲了一段漫不经心的独白,大部分是用西班牙语讲的,讲的是一个才华横溢的年轻外国人,他在20世纪40年代来到墨西哥研习中美洲人类学。

这个男人,罗伯特·海沃德·巴洛(Robert Hayward Barlow),是洛夫克拉夫特文学的指定遗嘱执行者。阿姆斯特朗以前听说过这个名字,但他所知道的不多,并没有让他对圣伊西德罗所述的越来越离奇的事件有所准备。

他很有道理地以巴洛开头。他说,在洛夫克拉夫特1937年去世后,巴洛得到了他的手稿。后来他翻阅了这些故事,并把大部分捐给了普罗维登斯的约翰·海伊图书馆,以便建立永久性的档案资源。然而,他遭到了洛夫克拉夫特朋友圈的排斥,这是一场由唐纳德·旺德里和奥古斯特·德雷斯推动的行动,理由是他可能在这位普罗维登斯作家的姑母眼皮底下,率先偷走了这些原稿。⁸

⁸:此事件可见玖羽佬译的竹冈启著《罗伯特·H·巴洛小传》,原贴在豆瓣(https://m.douban.com/note/357160391/),巴洛事件详细经过(https://m.douban.com/note/192364206/),这件事情非常严重,巴洛终生受其损害,连挚友克拉克·A·史密斯都一度与其断绝关系(巴洛也曾给史密斯写信说明,但史密斯直接把信扔进了壁炉。他还在给旺德里的信里说,如果巴洛来拜访,他会用击剑用的剑把他赶出去),到1941年才经霍夫曼·普莱斯的调解与史密斯和解。(在这件事中德雷斯倒是处于一个相对中立的地位,一直与巴洛保持着联系,diss巴洛的主力是旺德里,旺德里带恶人说)

然而,有些东西是当时不知道的。圣伊西德罗声称,巴洛保留了一些物品。其中最重要的是《阿卡姆系列梦日记》(Dream Diary of the Arkham Cycle),类似于洛夫克拉夫特的普通作品,是一本约有三十页的手写笔记本。圣伊西德罗声称,该书包含了从1923年到1936年的数十个篇目,似乎与洛夫克拉夫特的神话完全是虚构的论断相矛盾。这些记录本身并不具有暗示意义,因为内容仅局限于对梦的描述,在这些梦中,他的神话体系中的某些元素已经显现出来了。这些可以说是毫无现实依据的,如果不是因为它们被认为带有预言的性质。圣伊西德罗从记忆中引用了一篇这样的故事。到现在,他的声音变得沙哑,因吸食大麻而咯咯发笑,露出了一副令人不安的偏执样子:

“在梦中,阿撒托斯将祂多骨的指头伸向立本蒂国(大家懂得都懂)的两座城市,将其夷为平地。

腾起的蘑菇云,预示着犹格斯真菌的到来。”

对阿姆斯特朗来说,这种胡言乱语似乎只是把洛夫克拉夫特变成现代预言家的一种拙劣尝试,但圣伊西德罗显然不这么认为。阿姆斯特朗想知道洛佩兹和这一切有什么关系,他是否会像洛夫克拉夫特一样不懈地坚持理性主义,从而否定所谓的“预言”,那就太讽刺了。

“这一切与洛佩兹有什么关系?”阿姆斯特朗说。

“1948年,”圣伊西德罗含糊地说,“有一些巫师,他们被称为‘黑日会’(unos brujos, se llamaban La Sociedad del Sol Oscuro);洛夫克拉夫特的廉价外国平装本是他们的灵感来源。在加入克苏鲁神话之前,他们对恢复对古阿兹特克神的崇拜很感兴趣。这两种神很像,不是吗?杀戮,死亡,与宇宙波(Sangre, muerte, y la onda cósmica)。他们折磨巴洛,怀疑这就是他来墨西哥的原因,因为有所联系。巴洛是个笨蛋,他喜欢把它给男孩们读,很快他们就发现了梦境日记的事。这就是结局,1951年他自杀了,吞服了一整瓶安眠药。

“但是洛佩兹呢?”

“他们不得不等待五十年后群星的序列(cincuenta años para se alinearan las estrellas)。血祭,如此多的牺牲,警察数十年来付出了无数的代价。但这都是在他自己的梦境日记中预言的:辉煌的回归(El espléndido regreso)。甚至确切的日期都写在里面了。洛佩兹就是被选中的容器。”

“胡安,你是怎么知道这一切的?”

“我从我们中选出了他,却把他们出卖了。这个秘密交给了我,现在我需要尽快离开这个小国家,在他的“兄弟”们来找我之前。洛佩兹,他想最后一次回到普罗维登斯去。”——圣伊西德罗又咯咯地笑了起来——“不过我想,和他上次见到它时相比,它已经改变了很多,是吧?但是,我,我不在乎。”

他就像洛佩兹一样疯狂,阿姆斯特朗想。这只是他们两人精心策划的一个计划,目的是从他们认为的一个愚蠢且富有的外国人那里得到钱:毕竟,有什么证据能证明这些胡言乱语中有一点真实呢?像大多数的神秘主义者一样,他们拼凑了大量的谎言和虚假事实,并将其伪装成只有“博学者”才知道的秘密知识。天哪,如果圣伊西德罗在这个时候创作了一本《阿卡姆系列梦日记》,他也不会感到惊讶。这本日记是一个嗑药的疯子在20世纪60年代手工制作的,他伪造了洛夫克拉夫特的笔迹,并在日记中堆满了洛夫克拉夫特1937年去世后发生的事件。

他们设法把故事和所有参加这场诈骗的人在故事中描绘的惟妙惟肖。结果肯定不会比奥古斯特•德雷斯与洛夫克拉夫特的“死后合著”这种令人难堪的尝试更糟。

最后,就像圣伊西德罗到达了某一阶段,他喝完了酒,抽尽了烟,回到了相对清醒的状态,他从一直坐着的安乐椅上摇摇晃晃地站了起来。他用手指捋了捋胡子,紧盯着阿姆斯特朗说:

“我们得谈正事了:你打算给我多少钱?”

“看在我们友谊的份上,我会给你足够的钱让你离开墨西哥。但我不能付钱给你的故事,胡安,反正有人把它们偷走了。”阿姆斯特朗回答。

可能是你或者洛佩兹,他冷嘲热讽地想。

圣伊西德罗唯一的反应就是微微挑了挑眉。他一句话也没说就走进了隔壁的厨房,阿姆斯特朗听到了他在抽屉里翻找的声音。

“如果你想骗我,”阿姆斯特朗提高了嗓门说,这样隔壁房间的人都能听到,“那么你和洛佩兹就得比巴洛和‘黑日联谊会’的蹩脚手段做得更好。”

当圣伊西德罗回到房间时,图穷匕见般,他饿狼一般的锋利牙齿露出来了。他右手握着一支小口径手枪,举起来对准阿姆斯特朗的头。

“狗娘养的,讲你最后的遗言吧,因为爷要杀了你!(Cabrón, hijo de puta, di tus últimas oraciones, porque te voy a matar)”

阿姆斯特朗的额头上冒出了汗水,他的脑袋高速运转着。枪上了子弹?还是只是虚张声势?另一种敲诈他钱的方式?他能冒这个险吗?

正当阿姆斯特朗要哭出来的时候,一切都变黑了。尽管当时是下午三点左右,外面阳光灿烂,但房间立刻就被一片漆黑吞没了。

阿姆斯特朗简直不敢相信眼前发生的一切。起初,他以为自己瞎了。当他在漆黑的虚空里跌跌撞撞地走着,正好碰到窗户时,他才发现外面仍有阳光,但根本没有穿过玻璃,进入房间。在外面,世界一切照常运转。阿姆斯特朗转身离开窗户,意识到黑暗中有东西在移动。那东西发出一种高亢而神秘的呼啸声,似乎直接钻进了他的脑子。

上帝啊。在一阵歇斯底里的混乱中他推理着,认为洛夫克拉夫特想象中的某种东西已经进入了现实,在他去世整整七十年之后。这种东西如果被人看到,可能会把人逼疯。阿姆斯特朗想起了数百个陈腐的克苏鲁神话故事,多年来,他不得不读这些故事,笑个不停。他回忆起那些千篇一律却被认为是无限可怕的怪物,全都是“不可名状”的。但他现在笑不出来了,因为这个笑话已经不那么好笑了。

所以他尖叫着:“胡安!胡安!”

阿姆斯特朗慌慌张张地撞在沙发上,最后才找到出口。从他身后传来六声枪响,一声接一声,震耳欲聋,然后只剩下死亡般的寂静。他踉踉跄跄地走进走廊,走到外面有灯光的地方,回头看了一眼身后那片无法穿透的黑暗,然后冲下楼梯,现在他不像他刚上来时那样去想它们有多么危险。然而,即使在恐惧的笼罩下,他仍然记得那栋建筑已经废弃,没有人敢保证他去过那里。

经历了这一切之后,阿姆斯特朗本以为自己会感到一种灾难后的怅然若失。他认为,无论什么东西袭击了圣·伊西德罗,它携带着黑暗来掩盖自己的行踪,这是某种证据,即使它不能证明圣·伊西德罗所说的一切都是真的。至少,这意味着“黑日联谊会”通过半个世纪的仪式和献祭,以某种方式召唤出了一种超自然的力量。阿姆斯特朗别无选择,只能屈从于另一种不那么理性的解释之下。在圣伊西德罗的公寓里,当白天变成黑夜的时候,他只感到害怕,除此之外就没有别的了。除此之外,他头脑清醒,不会有任何的妄想症或者是幻觉出现。然而,他并没有感到自己的世界观被颠覆,相反,他感到了一种深深的孤独感。这件事是真的,但他知道,如果他把这件事告诉别人,他们会嘲笑他,甚至更糟,会同情他,他自己处在他们的位置上也会这样做。

恩里克和玛丽娅按时回到了他们的公寓,阿姆斯特朗告诉他们,他打算在墨西哥城多呆一段时间。他们注意到他身上带着一种奇怪的忧郁,但没有多问。即使有人提醒,他也不会告诉他们。

第二天,阿姆斯特朗搬了出去,把他的铺盖搬到了一家俯瞰布卡雷利大街的破旧酒店的一间房间里。在那里,他可以从五楼的窗户向外眺望,并监视着对面的哈瓦那咖啡厅。他与这件事的联系仅剩菲利普·洛佩兹,这个拥有洛夫克拉夫特思想的人,他不能不见他最后一面就离开。他不知道圣伊西德罗是死是活,但可以肯定的是,他没法联系到他。如果圣伊西德罗死了,人们就会怀疑阿姆斯特朗与他的死有关,如果他还活着,阿姆斯特朗毫不怀疑地认为他想要复仇。

几天过去了,阿姆斯特朗的坚守没有取得任何结果。没有一点洛佩兹的影子,他没有办法直接联系他,既没有电话号码,也没有地址。他害怕墨西哥警察随时会来找他,所以每天都浏览报纸,看看是否有关于圣伊西德罗的报道。他没有找到任何与他有关的东西,并回忆起他曾被告知当局几十年来一直被人用钱收买。当阿姆斯特朗离开他的房间时,他只是为了去当地的奥克斯(Oxxo)便利店买些火腿和奶酪蛋糕,廉价的比利时啤酒或龙舌兰酒。最后一件对他来说是最重要的,他大部分时间都在把龙舌兰酒倒进一个大玻璃杯里,然后把它倒回去,同时坐在他那被鸽粪弄脏的窗户前,希望看到洛佩兹最终进入哈瓦那咖啡厅寻找他。但他所看到的只有无穷无尽的疯狂的车流,司机们不知从何而来到哪去,然后又匆忙的返回,他全然没有意识到,这预示着他已经远离了这些平凡的事情,脱离了日常生活的可预测轨道。

然后,在他租下酒店房间的12天后,他终于看到了一个穿着灰色西装、微微有些驼背的身影朝哈瓦那咖啡厅走去。毫无疑问,这是洛佩兹。

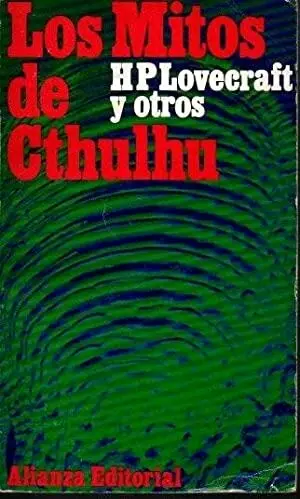

洛佩兹坐在咖啡厅角落的一张桌子上,一边读着一本平装书,一边喝着一杯咖啡。当阿姆斯特朗走近时,他发现那是一本脏兮兮的二手《克苏鲁神话:洛夫克拉夫特及其他》(Los Mitos de Cthulhu por H·P·Lovecraft y Otros)。这一版的封面是一张奇怪的绿色照片,上面描绘的是一个化石的特写。洛佩兹一看到阿姆斯特朗就立刻放下了书。

他说:“圣伊西德罗似乎已经人间蒸发了。在过去两周,我一直在努力联系他,但都无济于事,我承认我对这件事深感忧虑。你最近有和他打过交道吗?”

阿姆斯特朗目不转睛地盯着那个人。“黑日联谊会”会成功吗?现在和他对话的生物,实际上是洛夫克拉夫特的思想,潜藏在一个名叫洛佩兹的墨西哥神秘学家的身体里吗?天哪,他们一定很失望,他想。多么讽刺!为了让伟大的H·P·洛夫克拉夫特的意识转世,费尽心机,却发现他回来后否认了自己死后的存在!但是,为什么要让这样的人继续存活下去呢?如果这与他们的目的相矛盾,为什么要允许这个有问题的最终定论保留呢?这毫无意义。

“恐怕,”阿姆斯特朗说,

“圣伊西德罗已经消失了。”

“我不明白……”洛佩兹说。

“洛夫克拉夫特并非完全归来,是吗?我不认为他们抢救了他的本质精髓,只是一个片段,一个有他记忆的存在,而不是他本人,某种失败的实验品。是你给我留下那些警告便条的,对吗?”阿姆斯特朗打断了他。

“你太冒昧了,阿姆斯特朗先生,你忘了,”回答说,“我相信我自己就是那个被误导的菲利普·洛佩兹,并且在任何时候都不会是以外的人。”

“那只是骗局的一部分!”阿姆斯特朗站了起来,用指头戳着洛佩兹。“你知道洛夫克拉夫特自己也会这么说吗?”

“如果我否认超自然现象的存在,那么我设计‘黑日联谊会’这样的一个神秘组织到底有什么用呢?你说的话毫无道理,先生。”

洛佩兹气得脸色发白,咬紧了上下唇,让它缩成一条细线。他的声音降成了带着威胁感的低语。

哈瓦那咖啡厅的每个人都转过身来凝视着,停下了他们正在做的事,他们的注意力被眼前用英语上演的对峙吸引着。

“‘旧日支配者’现在才刚刚出现,从你的小说中浮现到我们的世界来。”阿姆斯特朗说,“‘黑日联谊会’的黑巫师们想让祂们成为真实存在的。一旦他们这样做了,旧日支配者们最终将存在,独立于他们的创造者,拥有使时间倒流的力量,在祂们前行过程中按照祂们自己的设计重新创造历史。”

“先生,你,”洛佩兹说,“显然比我更加疯狂。”

“告诉我关于笔记本的事,洛夫克拉夫特!告诉我关于你的《阿卡姆系列梦日记》的一切内容!”阿姆斯特朗喊道。

“没有这样的记录,”洛佩兹回答说。“没有记录证明洛夫克拉夫特的文件中曾经存在过这样的东西,他的信件或其他著作中也没有提到类似的东西,也没有证据表明……”

“告诉我,历史是否已经开始改变,第一位旧日支配者是否已经开始操纵过去的事件?”

当阿姆斯特朗问完他的问题后,他看到洛佩兹的特征发生了惊人的变化。两种力量似乎在墨西哥人体内交战,一阵剧痛扭曲了他的面庞。这时,他的眼白消失了,仿佛黑夜透过他的眼白向外张望。但他使劲地眨了眨眼睛,摇了摇头,终于恢复了镇静。当他这样做的时候,他恢复了他平常的样子。这种变化和逆转是如此突然,尽管可能只是阿姆斯特朗的想象,因为他的理智已经被撕碎,跃向了阴影之中。

“我什么也不能告诉你。你的提议太疯狂了,”洛佩兹说着,站起身来,拿起他留在桌上的那本书,头也不回地走了。

阿姆斯特朗没有返回伦敦。多年来,他以一个无可救药且醉醺醺的英国流浪汉而声名狼藉,人们可以在哈瓦那咖啡厅找到他,与任何愿意听他蹩脚的西班牙语的人聊天。然而,天黑以后或在阴天和昏暗的下午都找不到他。连下国际象棋时,他都坚持下白棋,无法忍受黑棋,请求对手替他把黑棋从棋盘上撤掉。

———————————END————————————