德国/奥匈350mm舰炮简单汇总

虽然历史上德国/奥匈都设计并制造了350mm舰炮,但这两国的产品都并没有上舰,反而摇身一变成为了陆炮,尽了自己的一分力。

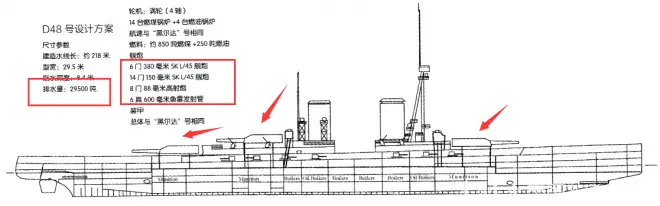

在德国方面,德国计划用其35 cm/45 SK L/45舰炮装备其维多莉亚·路易斯号(防护巡洋舰)代舰---即日后的马肯森级战列巡洋舰。

马肯森级战列巡洋舰舰长223m,舰宽30.4m,设计推进功率90000马力,设计航速28节,设计巡航航程为8000海里/14节,设计排水量3.1万吨,满载排水量3.5万吨。

该级舰配备了4座双联装350mm炮塔,呈中轴线背负式。

35 cm/45 SK L/45于1917年服役(作为陆炮),炮重73.5吨,射速2.5发/分。其可以发射APC L/3,6和HE L/4,2(弹重皆为600kg),其发射APC和HE时初速为815m/s(有数据为840m/s),身管平均寿命为250发。

总的来说,德国的这门350mm在同时代同类产品中性能处于中等下游水平(奥匈350mm,英美各14英寸舰炮),同时事实上导致大船装小炮,重复开发,服役时间晚,并不是个十分明智的选择。

到了二战的时候,德国也曾把350mm舰炮作为沙恩霍斯特级战列舰的备选火力方案,设计上其可以发射重625kg的弹药,初速为875m/s,在20000m上穿深预计为354mm(20°入射角),作为对比拟定的380mm舰炮(800kg,865m/s)在20000m上穿深预计为392mm(20°入射角)。

而沙恩霍斯特实际装备的283mm在20000m上穿深仅为225mm(20°入射角),从某种角度来看,如果德国设计正常一点,标准排水量放大到3.5万吨,装备3-4座三联350mm也是个不错选择。

当然后来德国选择了缩水的380mm,这门350mm炮并没有造出来。

至于奥匈的350mm(35 cm/45 K14),原定用于君主代舰级战列舰(Ersatz Monarch)上,该舰舰长175m,舰宽28.49m,设计推进功率31000马力,设计航速21节,设计巡航航程为5000海里/10节,设计排水量2.45万吨。

该级舰预计将配备2座双联装和2座三联装350mm炮塔,呈中轴线背负式。

35 cm/45 K14于1916年服役(作为陆炮),炮重74吨,射速约2发/分。其可以发射APC 和HE(弹重皆为635kg),其发射APC和HE时初速为820m/s(为保证寿命降至800m/s),身管平均寿命估计约为100发。

值得一提的是,从图纸上看,奥匈35 cm/45 K14的APC很可能为硬被帽穿甲弹,在那个年代可谓相当超前,也使得该炮性能更上一层楼。

该炮采用了“嗑药”模式,其总推进剂装药高达205kg RP M/97(注:尚不清楚是否为降低初速后,49+156kg),作为对比德国35 cm/45 SK L/45为(?+124.75kg),而美国的14"/45 Marks 1 Mod 12则为190.5kg SPD,导致其身管寿命较短。如果其身管可以达到英标的45倍径或是德标的50可能会好上不少,但考虑到其地中海澡盘的属性,其实问题也不大。

总的来说奥匈350mm单论炮的性能可以争一下一战同类炮的第二把交椅,加上硬被帽穿甲弹的加持,第一还是实至名归的。

马后炮的角度来看,德国如果在1911-1912年间和奥匈斯柯达联合开发一款350mm舰炮,以及改良三联装炮塔,既可以增强火力、提高吨位利用效率又可以打破克虏伯垄断,岂不美哉?

END