银河境界线具体评测(1):从游戏的基底开始说起

大家好,我是榎本秋音。

正逢银河境界线的测试接近尾声之际,在经过一段时间的体验过后,我觉得是时候对游戏的整体设计评估一番了。

——————注意——————

鉴于本人曾经参与过单机战棋游戏的开发,评论时会带上许多主观因素,还请各位观众求同存异。

那么事不宜迟,让我们开始吧。

一:建模、体型与地图

作为战棋游戏最基底的部分,体型的大小,会直接关乎到游戏棋盘的大小设计——用体型二字形容可能不太明晰,各位可以理解为单个棋子的建模。

建模的精细度与地图的大小基本上是相互关联的——小人做得太大太精细了,地图的基础格子也要随之做大,而伴随着过大过多的高精度建模在大地图上你追我赶,势必会对游戏的优化以及玩家的手机性能提出很高的要求。

也因此,在本作《银河境界线》中,制作组做出的取舍就是充分借鉴友商经验,使用了与业界前辈《云图计划》相似的大头娃娃Q版3D建模。

这其实也并非什么太难接受的事情,自疫情时代以来,不少采用3D建模的手游也都借鉴了这样的路子,甚至是做战棋的同行,不久前才结束一测的《迷雾公式》也采取的是这样的取舍。

而这,也引出本次测试中的一个大争议点:模型的精细度问题。

自二测版本上线以来,在玩家群体中,有关银河境界线的模型精度问题就引发了广泛的讨论,玩家群体各执一词,但终究都结合在“粗糙”“还好”以及“感觉不如XXXX”上面。

这些观点固然都有道理,但都因为脱离了“游戏制作方”的视角和知识,而显得多少有些……不合实际。

回溯银河境界线的开发历史我们可以看到,从最开始的一测时期以来,银河境界线的“棋盘设计”就是走的《云图计划》的路子,我在下方放一下双方的对比图。

可以很清晰地看到,银河境界线在开发之初,就选择了与《云图计划》相似的建模风格:两者同样拥有着相当多的出场角色,也同样需要利用有限的成本为大量的战斗场景设计“相似不相同”的地图。

考虑到制作成本以及未来会面临的开发产能问题,做得粗糙一点只能说是必要的取舍——毕竟,无脑堆画质在制作上其实并不困难,但那只会引来灾难性的优化问题。

非常巧的是,与《银河境界线》同时开始测试的另一款游戏就在这一点上栽了大跟头。

我之后会写关于它的文章,但现在还是先按下不表。

所以,参考着前辈和同行走出的道路,银河境界线的制作组最终也是选择了与《云图计划》类似的方式。

只不过,走捷径也是要付出代价的。

在本次测试中,我们能看到银河境界线正在面临的一个巨大问题。

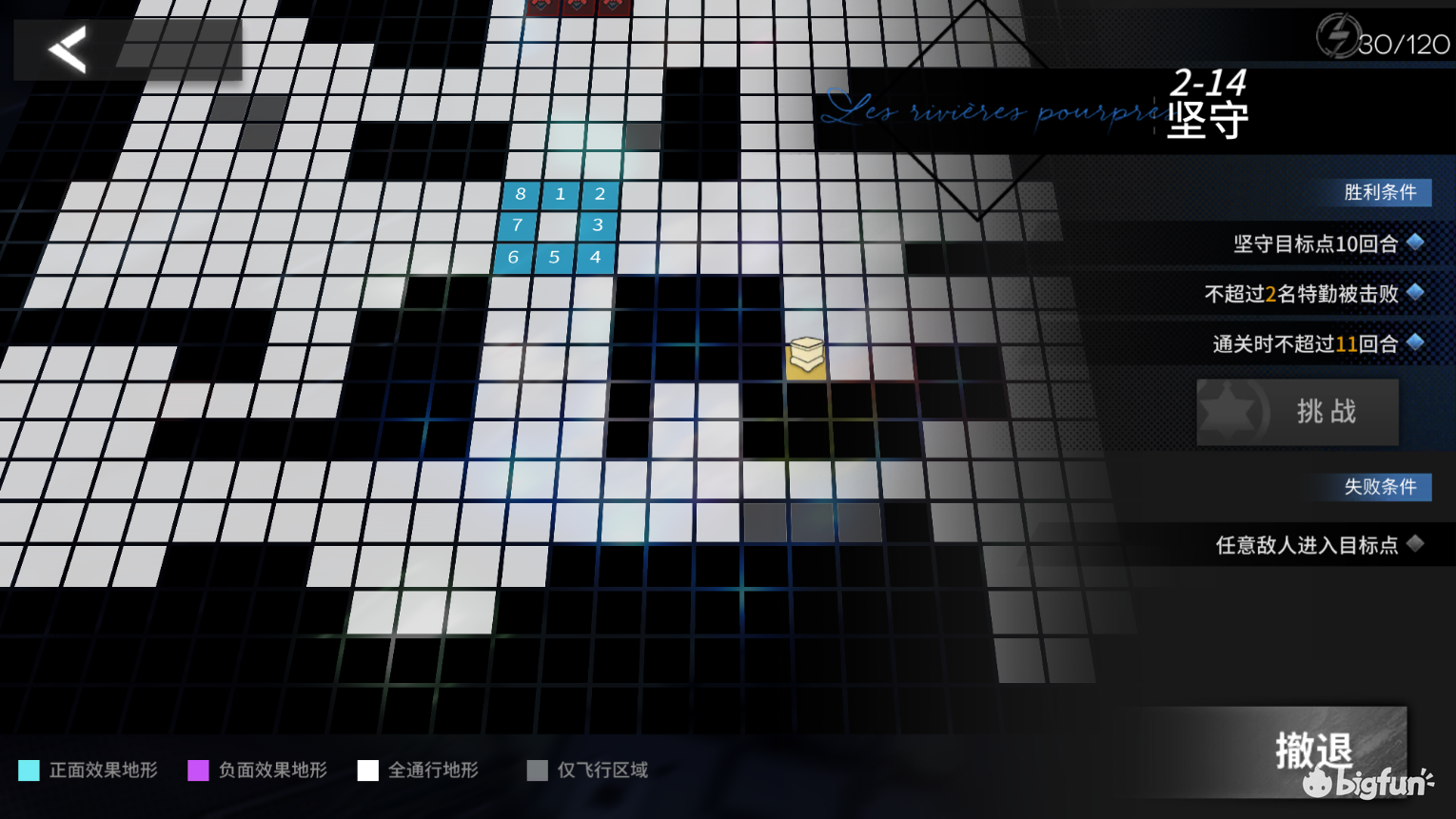

这个游戏的地图实在是卡在了一个很尴尬的区间里,说大不大,说小不小。

说它大,当玩家先手主攻的时候,敌人总是能在一回合之内集合起来把用于进攻的角色给秒了;

说它小,一些敌人分布得很散的地图,如果玩家没有练起哨兵职业角色与赶路角色,配上游戏千篇一律的全歼目标胜利条件,打得会非常折磨。

这些问题的根源倒是很好理解:为了保证战斗节奏不至于太过缓慢,在制作过程中,所有地图的大小都被严格保持在了20*20之内——但结果就是优缺点都十分明显,也算是制作组在这个初出茅庐的时期里踩的坑吧。

同时,因为建模做得相对来说很大,所以每一次移动、每一次行动,玩家都很容易点到一些奇奇怪怪的地方而误触,需要手动调整视角才能保证自己的指令正确,这之中固然也有特殊地形格干扰的关系,但究其本质,显然还是角色和地图之间的互动以及战棋格的设计没有完全做好。

不同于大部分战棋游戏里的地图与格子直接融为一体的设计,银河境界线的战棋格子需要点击任意角色之后才会显示,从而保证相对精细的地图贴图能被更多玩家注意到。

虽然我能理解官方想要在地图方面标新立异做出与友商不同的想法,但想法毕竟也要贴合实际,在当前设计的简略风格里,地图素材必然只能是低分辨率的贴图,否则激增的计算量必然会让玩家——至少是大部分玩家的手机卡死,从而换来差评。开发数年的《斯露德》就在这方面踩了个大坑。

从实际体验来说,在没有战棋格显示的地图上游玩,玩家想要知道一个方位究竟能否站人能否过去,就需要自己拿角色去试,这样的过程不仅枯燥,而且也与战棋本身的“棋盘”设计大相径庭。

而在玩家获得如此多的负反馈之后,得到的却只是一个“锦上添花”的表达效果,在这一点上,制作组做得的确不好。

二:移动力、速度改革与属性的改革

在银河境界线中,“移动力”以及“速度”这两个塔防游戏的重要要素自然也有独特的设计——因为还处于内测阶段的原因,我只针对目前表现出的优缺点加以分析,以供各位参考。

在大部分战棋游戏之中,为了保证策略性和整体属性的表现,速度通常和移动力挂钩,但银河境界线的新奇之处在此处就有体现:制作组选择了将速度和移动力拆开计算,让移动力单独成为了一个属性。

这样的改动也使得速度这一属性不再是唯一神属性,从而省去更多玩家的学习成本。

也在同时解放了角色的追击要求,使其没有其他战棋游戏中那么严格和硬核——在本作中,只要进攻方的速度是防守方的1.2倍,就必定会触发追击。也就是说,有速度系buff的攻击角色将会因为这个改动而变得非常地强而有力。

然而,比起速度的新意, 在整体的移动方式和地图设计思路不变的情况下,移动力这一属性的改革就显得多少有些草率。

首先,制作组将移动力这个属性拆散到了晋升以及天赋之中,具体表现为目前所有角色的一级天赋都是固定的+1移动力,但不同的职业角色晋升提升的移动力不一样——表现出来的结果会有些像隔壁的舟游,也就是所谓“精二才有用”。就像一些玩家提出的,这实在有些变相拖长游戏时间的嫌疑,也希望制作组对此做出更改。

而战斗模式上,银河境界线选择了抛弃战棋类游戏常用的多属性互相克制的设定,将战斗的属性改成了萌新也能轻松搞懂的“物理”与“能量”两种属性。

这样设计有着明显的优缺点:一来可以使对战棋没有经验的玩家容易上手,也省去了练多种属性的麻烦,二来则在对数值策划的脑袋提出重大考验。

而且,考验的结果不太美妙。

就当前的情况来看,这就是本次测试表现出的最大问题——角色技能与战力平衡设计崩坏的根本原因。不过要改起来也很简单就是了。

我们可以看到,因为摈弃了多重属性以及多重属性互动的关系,所以尚在测试阶段的银河境界线早早迈入了“数值互搏”的阶段。

我不得不提的一点是:传统战棋游戏中常见的属性反应、地形格、环境格等设计固然繁琐,却也正是游戏趣味性和策略性的一大重要来源——传统自有它传统的道理。

而如果你打算舍弃这些前辈精华,最后却又没走出自己的新路子,结果就是测试阶段放出的近百场的战斗都是一个“对撞数值和机制”的过程——这一般是回合制rpg的特质,放在战棋题材上未免不合时宜。

重复度高的现象在内测阶段就已经初见端倪,那么在公测之后呢?

数据膨胀是战斗设计中无法避免的一环,如果不添加其他要素增以趣味,那么审美疲劳的就不仅是玩家,关卡设计,角色策划和数值策划也是一样。作为一个曾经的战棋游戏开发者,我认为,光是这样的问题已经足够让制作组内部警觉了。

但话虽如此,从游戏二测的情况来看,制作组显然已经面临着骑虎难下不如一条道走到黑的局面了。

取消多属性、格子与地形统统只加数值、养成与职业种类简化,在游戏的基本盘,养成与战斗方面一切向方舟看齐,养成方面倒还好说,但战斗方面的改革实在是太脱离实际了。

原因很简单,这是在透支未来——删除了多属性、地形格、环境互动,作为一个战棋游戏,在大体玩法不变的前提下,全身上下都是友商优秀经验的《银河境界线》还能做出怎样的“创新”呢?

等待,并充满希望

即使我在上述一条非常不客气地锐评了一通制作组,但解决的办法仍旧是存在的。

我个人认为,将机制过分的角色全部雪藏或是重做就能解决大部分的问题,当然,如果要从根本结果,这样以来,至少在一年之内,《银河境界线》都会因为超高的养成时间问题而不会进入数值互博阶段。

我以前在游戏开发组里的工作是文案策划,并非是专业的策划,能想到的只有这么多,相信专业的策划想的方案一定能比这更好。

在文章的最后,我还是想说,我非常非常非常地喜欢游戏目前展现出来的很多要素,包括立绘的风格以及整体的剧情风格和UI设计,都非常戳中我的内心。只希望制作组能够在二测的基础上,做出更多的改动,变得越来越好吧。

从基底的总体而言,二测的问题虽然不少,但只要静下心来改正做好计划,找回自己在开发道路上丢失的枝枝叶叶,我相信《银河境界线》一定能够以更好的姿态迎接玩家。

我是榎本秋音,相关的评测仍会继续。